穆斯林的三重面貌:暴力、信仰與和平之可能

引言:宗教并非本質暴力,曆史才是推手

當今世界,伊斯蘭教仍常被標簽為“暴力的宗教”。從恐怖組織的名義發號施令,到中東戰火的連年不息,再到西方社會對“穆斯林”的警惕,全球對伊斯蘭的理解始終困在一種“割裂的形象”中。

但伊斯蘭真的是一種暴力宗教嗎?答案并不簡單。

宗教本身是一套文化系統,是認知、精神、政治、甚至日常生活的綜合體,它既能安撫人心,也能動員戰爭。與早期基督教、印度教甚至佛教一樣,伊斯蘭教的暴力與和平,并非本質之爭,而是曆史、結搆、文化、身份與社會動態交織的結果。

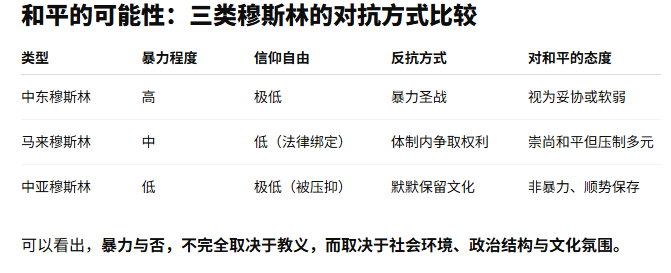

為了理解伊斯蘭,我們必須走出“單一穆斯林形象”的誤區,去揭示伊斯蘭世界中三種典型的“等級形態”——以地理與文化為基礎:中東的激進穆斯林、馬來世界的中性穆斯林,以及中國新疆與中亞的溫和穆斯林。

中東穆斯林:激進主義的溫床

地理背景:動蕩的權力真空

中東國家(如敘利亞、伊拉克、阿富汗、也門)長期戰亂、政權更替頻繁、宗派對立尖銳。正是在這些極度不穩定的社會環境中,伊斯蘭教被重搆為一種**“身份動員工具”**。

宗教異端主義回潮

與現代基督教追求教義寬容、世俗合作不同,中東穆斯林更接近基督教早期時期的“異端清洗模式”。所謂“正統”(Sunni、Shia)之外者即為敵,不僅非穆斯林是敵,連宗派不同者也是“合法的目標”。

這種思想造成了一個極端惡性循環:

異教 → 異端 → 內鬼 → 必須清除

暴力不僅是反抗西方或以色列的武器,更變成了內部清洗、鞏固權力的合法手段。

信仰等同於身份

在這些地區,伊斯蘭并不僅是宗教,它是唯一可以被信任的身份系統。在政府腐敗、法治失效、教育凋零的情況下,伊斯蘭法庭成為唯一可信的“正義之源”。因此,捍衛宗教成了捍衛生存。

馬來穆斯林:國家教義與身份綁定

🇲🇾 國族等於宗教:馬來人即穆斯林

在馬來西亞,“馬來人=穆斯林”不僅是一種文化習慣,更是一種法律規定與憲法綁定。換言之,如果你是馬來人,你就必須是穆斯林。這造成了“宗教身份的不可逃避性”。

你不能自由轉換信仰;

你不能公開批評教義;

你甚至不能質疑宗教在教育、法律上的優先地位。

中性化的伊斯蘭教義傳播

馬來西亞并非極端主義盛行之地,暴力極端組織在當地較難生根。但其伊斯蘭形式偏向文化保守主義與國家功能主義:

穆斯林女性面臨保守着裝要求;

宗教法庭與民法并存;

政治上伊斯蘭黨(PAS)不斷推動“神權政治”。

溫和背后的壓抑

馬來穆斯林看似溫和,但其溫和是一種“制度設定下的唯一可能”。一旦你嘗試脫教、自由解釋《古蘭經》、倡導性別平等等思想,便會被社會與法律雙重打壓。因此,這是一種“低烈度壓抑型宗教社會”,和平,但不自由。

維吾爾與中亞穆斯林:被壓制的溫和信仰

文化與信仰的共生

在新疆、哈薩克、烏玆別克等地,伊斯蘭教融入了中亞游牧傳統與中國文化的多元融合,具有很強的民族認同色彩,但很少產生極端教義的分裂。

他們的伊斯蘭多帶有蘇菲派、民間伊斯蘭的色彩,重視靈性體驗、溫和修行,而非教條武斷。

與儒家文化長期接觸,也形成了相對內斂、包容的教義解讀方式。

被“去極端化”的對象

諷刺的是,這種溫和的穆斯林群體卻常被現代政權視為“潛在威脅”。

新疆地區的大量再教育營、監控、限制宗教活動的政策,反而讓他們成了“被暴力對待的和平者”。

這些人往往并不暴力,卻在全球媒體中被框定為“可能的恐怖主義溫床”。

這正說明:伊斯蘭的和平表達方式,在沒有政治空間時也難以存活。

伊斯蘭教的暴力與和平:教義的多面性

伊斯蘭是否鼓勵暴力?

是的,《古蘭經》中確實存在關於聖戰(Jihad)、對“異教徒”的戰爭許可;

但也存在大量關於慈悲、饒恕、和平、社會正義的教義;

伊斯蘭教的五大支柱(信仰、禮拜、施舍、齋戒、朝覲)中,沒有一個與暴力直接掛鈎。

那為什么暴力容易被激活?

因為“聖戰”是身份政治中最容易動員的工具;

它將苦難賦予神聖意義,讓對抗有正當性;

在被殖民、被壓迫、被剝奪的社會中,伊斯蘭成為“反抗的語言”。

與早期基督教的“異端裁判所”類似,伊斯蘭也有“權威解釋”的危機:誰來代表神說話?誰是“真正的信徒”?誰可以執行“真主的懲罰”?

伊斯蘭并非暴力本質,而是人類制度性悲劇的投影

我們不應再問“伊斯蘭是不是暴力宗教”,而應該問:

“為什么某些人只能用伊斯蘭暴力地說話?他們還能用什么方式表達信仰與身份?”

而是:

“他們并非不能選擇和平道路,而是這條路太艱難,需要的不是教義的更新,而是世界結搆的重塑。”

伊斯蘭的暴力,不是因為它“更壞”,而是因為它被放置在一個更壞的曆史位置里。而真正和平的可能,始於我們不再把穆斯林等同於“危險”,而是給予他們一個可以和平表達的空間。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!