島嶼的凝視:從台灣望向南洋的文化交會|海洋東南亞系列

台灣與南洋的連結綿延千年,都是島嶼;

島嶼並非邊緣,每個港口,都是文化交流的節點。

島嶼的凝視:從台灣望向南洋的文化回響

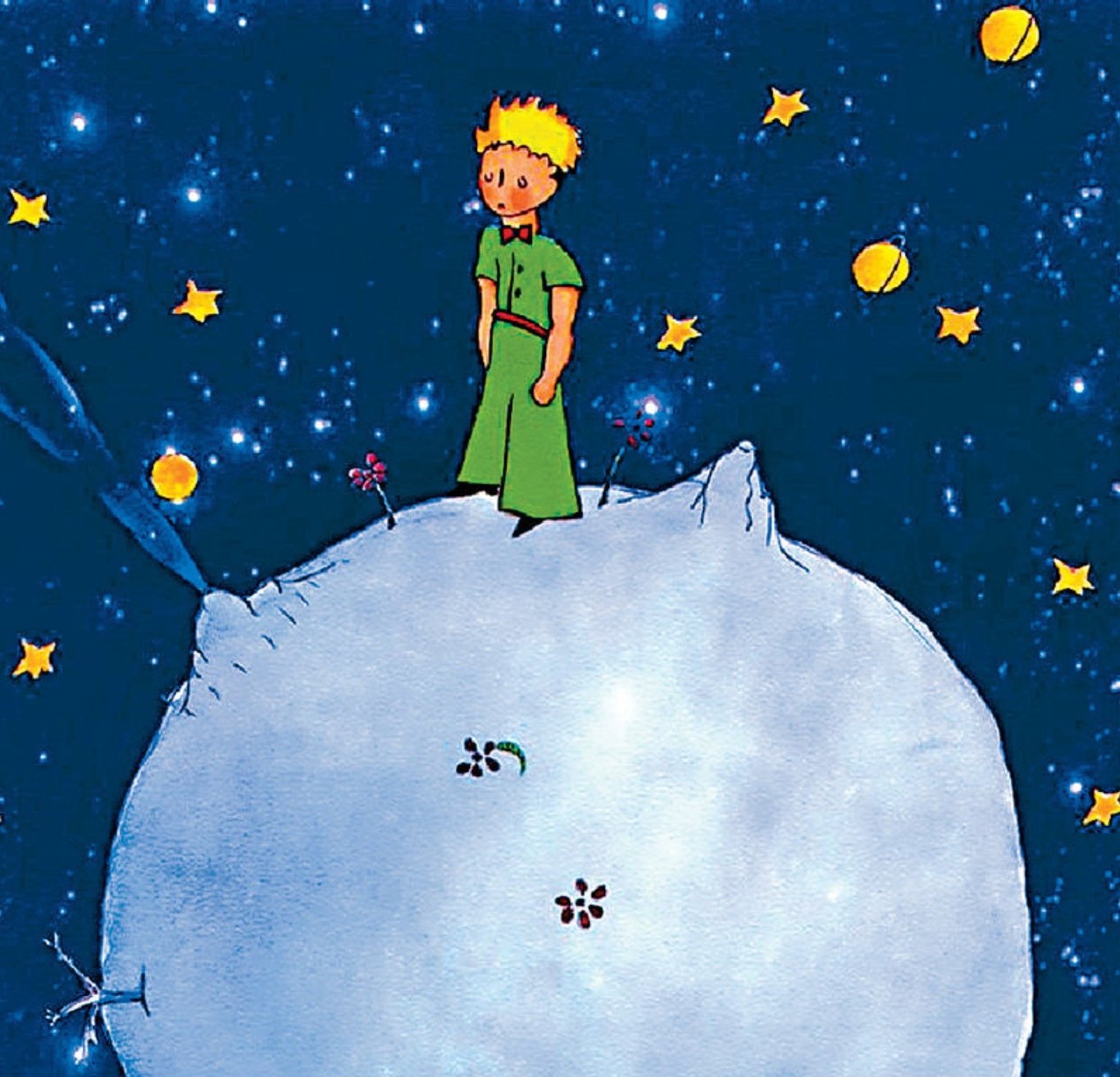

台灣與南洋,隔海相望,皆是星羅棋布於蔚藍畫布上的島嶼。這些被海水環抱的陸地,在傳統的陸地中心史觀中,常被誤讀為文明的邊緣、歷史的配角。然而,當我們撥開歷史的迷霧,便會發現,每一座島嶼都不是孤立的碎片,每一個港口都是文明對話的窗口,它們共同編織了一張跨越千年、動態交織的海洋網絡。「2025故宮亞洲藝術節-南洋月」以「CoEX—共存」為核心,正是一次引領我們揚帆遠洋,深入探索這片海域所孕育的、綿延不絕的多元文化內涵的精神航行。

台灣,孤懸於東亞海域,其文化坐標遠非單一的“漢人社會”所能界定。它北接琉球、日本的文化流波,南迎菲律賓群島的文明氣息,既是漢人文化渡海而來,在此落地、繼承並煥發新生的土壤,更是廣闊無垠的南島文化圈中不可或缺的瑰麗一章。語言學的譜系分析,甚至將台灣指向了南島語族可能的“原鄉”。

這一論斷,極大地重塑了我們對台灣歷史縱深的理解——其外延意義,早已超越了十六、十七世紀大航海時代西方勢力的短暫停留,或是明鄭時期以降繁盛的海上貿易。它指向了更為悠遠的年代,當古南島語族的先民們憑借非凡的勇氣與航海技藝,駕馭波浪,逐島遷徙,他們便已實踐了一種在模糊邊界中遊移、具有高度流動性與適應性的世界觀。這種“海洋思維”,是島嶼民族對世界最初的饋贈。

南洋,亦即海洋東南亞,自古便是四方輻輳的十字路口。「抵岸:海洋東南亞的文化交會」特展,生動地詮釋了這片區域如何作為匯聚人流、物流與思想流的巨大樞紐。阿拉伯商船的帆影帶來了伊斯蘭的誦經聲,明代鄭和的寶船隊書寫了和平與交流的史詩,隨後而至的歐洲殖民者則攜帶著截然不同的欲望與制度。這些層疊的、來自不同方向的“移動性”歷史事件,與當地豐饒的物產——如誘惑了世界的香料、滋養了工業的甘蜜與橡膠、閃耀的珍珠與錫礦——相互交織,共同繪制了一幅動態的全球交流圖景。貿易不僅交換著商品,更促成了語言、宗教、藝術與生活方式的深度對話與融合,奠定了東南亞文化“共存”的深厚底色。

由此,“從台灣望向南洋,在南洋尋找台灣”的核心精神,便成為一種極具洞察力的雙向文化凝視。這要求我們跳出固有的中心/邊緣、自我/他者的二元對立框架。當台灣的目光投向南洋,我們看到的並非全然異質的“他者”,而是在某種程度上共享著南島文化基因的“遠親”,是在相似的地理環境中發展出各異其趣的生存智慧的參照。而在南洋的多元文化拼圖中細細尋覓,我們或許能從民間的信仰儀式、口述文學、乃至飲食與建築中,發現與台灣似曾相識的文化元素,這些是千年以來人員往來、文化交流所沈澱下的歷史印記。

這種雙向的探詢,旨在重新捕捉那些被宏大敘事塵封的歷史細節,深入探索多元文化如何在一個特定的時空範圍內,並非簡單地碰撞或替代,而是經歷調適、融合,最終達成“共存”並生生不息的覆雜過程。它揭示了,在海洋的連接下,文化並非孤島般的存在,而是在持續的流動、對話與互文中,不斷煥發新的生命力。

綜上所述,台灣與南洋的千年連結,是一部寫滿“共存”智慧的海洋史詩。它告訴我們,島嶼並非世界的盡頭,而是通往更廣闊天地的起點;港口不僅是貨物的集散地,更是文明對話的前沿。「南洋月」以其深刻的主題,邀請我們一同穿越時間的海洋,去聆聽那些回蕩在島嶼之間的古老故事,去理解並珍視這種在差異中共生、在交流中創新的“共存”智慧,這或許正是面對當今紛繁世界的一劑寶貴啟迪。

「2025故宮亞洲藝術節-南洋月」以「CoEX—共存(Co-existence)」為核心概念,帶領觀眾走向遠洋,探索島嶼東南亞綿延千年的多元文化內涵。台灣孤懸於東亞海域的邊緣,北接琉球、日本,南臨菲律賓群島,不僅是漢人文化播遷、繼承與新創之地,更是南島文化圈的重要一環,部分語言學家甚至認為台灣是南島語族的發源地。這顯示了自古早時期,台灣島的外延意義就已超越大航海時代的短暫佔領或明鄭時期以後的海上貿易。古時的南島語族跨海遷徙,揭示了一種在模糊邊界中遊移、移動性的世界觀。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐