《弟弟》|還能如何表達美籍台灣裔的青春故事?

原文於2024年1月27日首發「耐觀影」

第40屆聖丹斯電影節相關內容於2024年2月22日首發「耐觀影 播客」

第40屆聖丹斯電影節即將接近尾聲,本次影展有兩部華語電影引起廣泛關注。一部是世界劇情片單元且入圍今年柏林電影節全景單元的由林見捷執導的《家庭簡史》,目前首映口碑已經解放,被眾多外國網友稱“中國人自己的薩特本”。

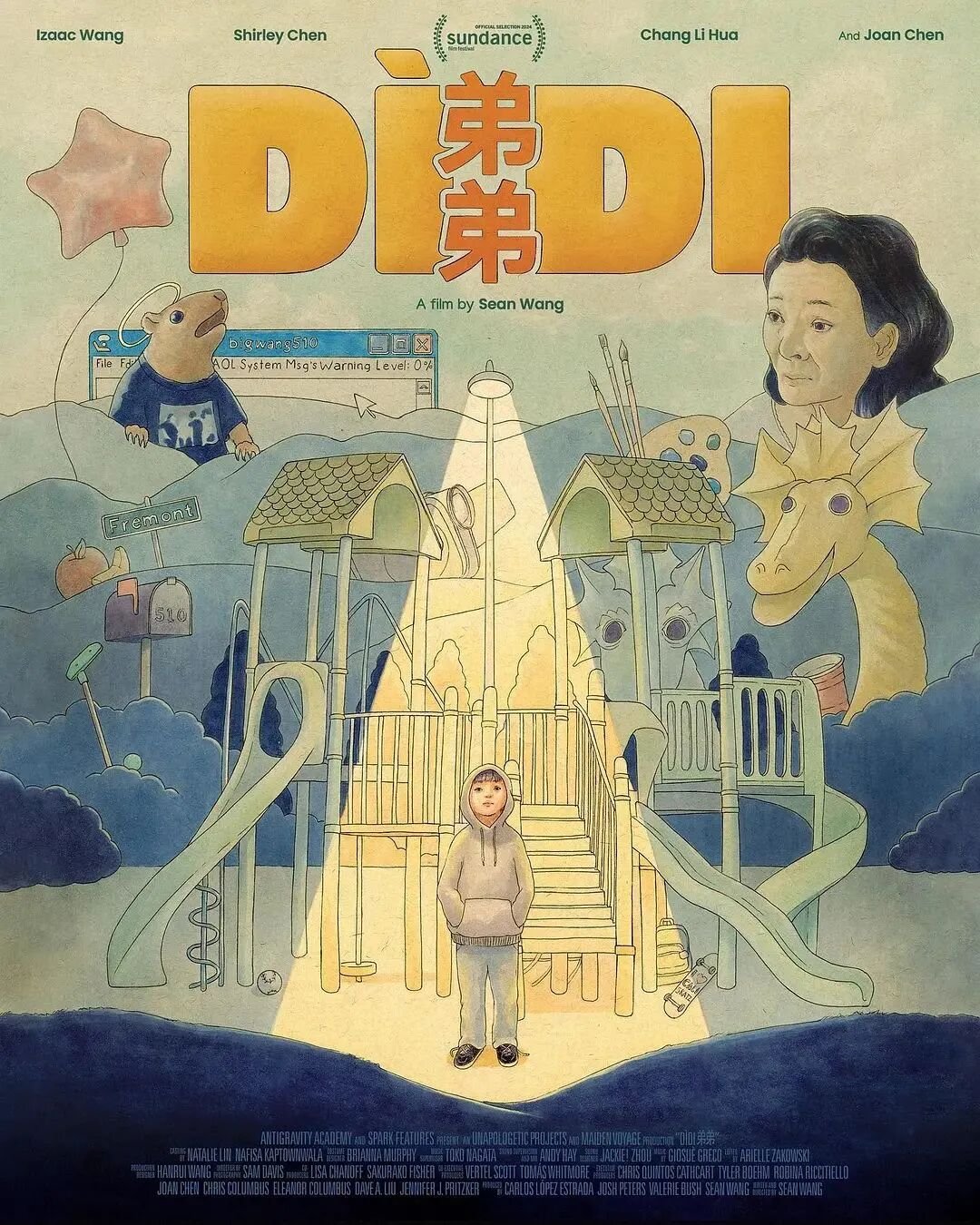

另外一部是來自美國劇情片單元由王湘聖執導的《Didi(弟弟)》,該片目前已獲得聖丹斯兩項大獎:美國劇情片競賽觀眾選擇獎和劇情片特別評審團獎。此外,王湘聖導演也憑借另一部短片《奶奶跟外婆》入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片的名單。看完《弟弟》後便會發現,這都是可以預見的。

《弟弟》是他的長片首作,講述了在2008年高中開學前的最後一個夏天,一個處於13歲青春期的台灣裔美國男孩學會了他的家人不能教他的東西:如何滑板,如何直面一切,以及如何愛自己的家人。

通過簡介不難察覺出,這是一部關於美籍亞裔男孩的成長故事。既然是關於在美華裔的成長故事,就固然離不開亞裔的生存現狀和遭受的“冷眼旁觀”。但在《弟弟》中,王湘聖導演沒有花大量篇幅歸咎於社會的不公和展現亞裔如何被歧視的現象,那種被漠視的觀感或許來自弟弟這個角色自己的屬性,即對自我身份不認同的自卑導致的蝴蝶效應。

因為他從內心不認可自己Asian American的身份,所以他對周遭的一切事物都是抗拒的態度,並且時刻帶著“面具”生活。

他害怕自己被玩滑板的孩子們嘲笑,所以稱自己是half Asian;他害怕自己沒法追到喜歡的女孩,所以撒謊說自己看過《大白鯊》、《初戀的回憶》等女孩喜歡的電影;他在向陌生人介紹自己的時候也會刻意的避開Wangwang的名字,轉而用Chris來介紹自己。

這樣的“不真實”在片中比比皆是,導演很巧妙的把這些看似棘手的社會問題巧妙的變換視角,同時以積極的角度去思考。就像片名的暗藏玄機一樣,《弟弟》的英文譯名即拼音Didi,這何嘗不是一種堅定的自我身份認同。

雖然本片看似是以弟弟的成長故事為主線,但無論是解決身份認同問題的方法還是主題的本質,其實都是以東亞家庭矛盾為核心的和解。在這方面,《弟弟》的觀感便很像早些年的國產家庭電影,它們大抵會講述一些婆媳關係、更年期遇上青春期的故事。《弟弟》套了這樣的一層殼並加入移民等元素,如法炮製了東亞家庭的矛盾。

導演展現矛盾的方式是語言的錯位。

在《墜落的審判》中,女主角被迫用自己不熟悉的語言某種程度象徵著一種失去話語權,在《弟弟》中,英語和國語則是直觀的表現矛盾與和解的武器。在片中多次出現母親和女兒、兒子用兩種不同的語言爭吵,雙方都能聽懂又能各抒己見。女兒在片子的大部分時間更是一句國語都沒有說,她唯二講國語的地方其中一個是幫弟弟打圓場的“我拉肚子了”,第二句是送別時說的“拜拜,奶奶”。

語言的轉變總是關於家庭和解的。當弟弟離家出走了一晚回家後,媽媽與其交流也是英語和國語參半,媽媽講出的那句英語“I am proud”,也是母子達成和解的關鍵。

真實感也是影片成功的關鍵因素。

得益於導演個人的成長經歷,片子中的台詞和生活細節都極富寫實。關於東亞家庭壓力的婆媳爭吵、在中餐館與“別人家的孩子”對比、車庫的補習班都無不映射著生活真實。角色更是如此,奶奶的“這樣對胃不好”“多吃水果”更是直接將觀眾拉進現實。

關於媽媽這個角色,陳衝的表演極為亮眼。或許是個人生活相近的原因,她的表演是十分細膩的,無論是在表述自己從不後悔現在的生活,還是不經意間向弟弟的朋友們介紹自己時說的,我是Chris’ mother的微表情都是完整且動人的。

人物細節也同樣離不開導演細膩的鏡頭語言。猶如《網絡迷蹤》般的桌面電影設計、手持DV和影像的相互結合、車內窗戶開關的心理暗示……都在講述在這個暑假里一個男孩的成長故事。所以回到開篇我提到的“這都是可以預見的”,王湘聖導演在《弟弟》中展現出來的真誠和真實是十分稀有的。

Didi(弟弟)既是一封寫給移民父母的感人情書,也是對不確定的成年之路的審視。它時刻提醒觀眾,成長和成長為更好的自己往往是一樣的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐