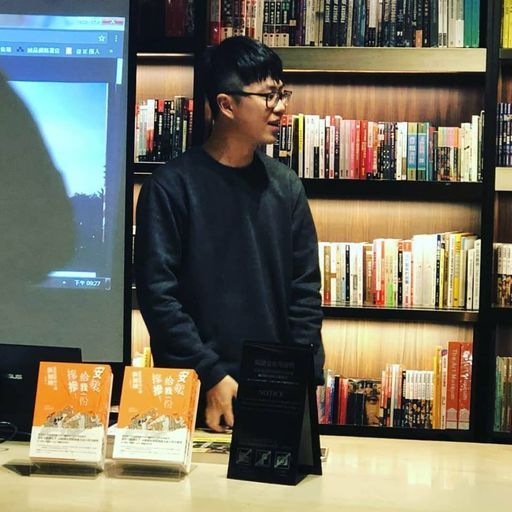

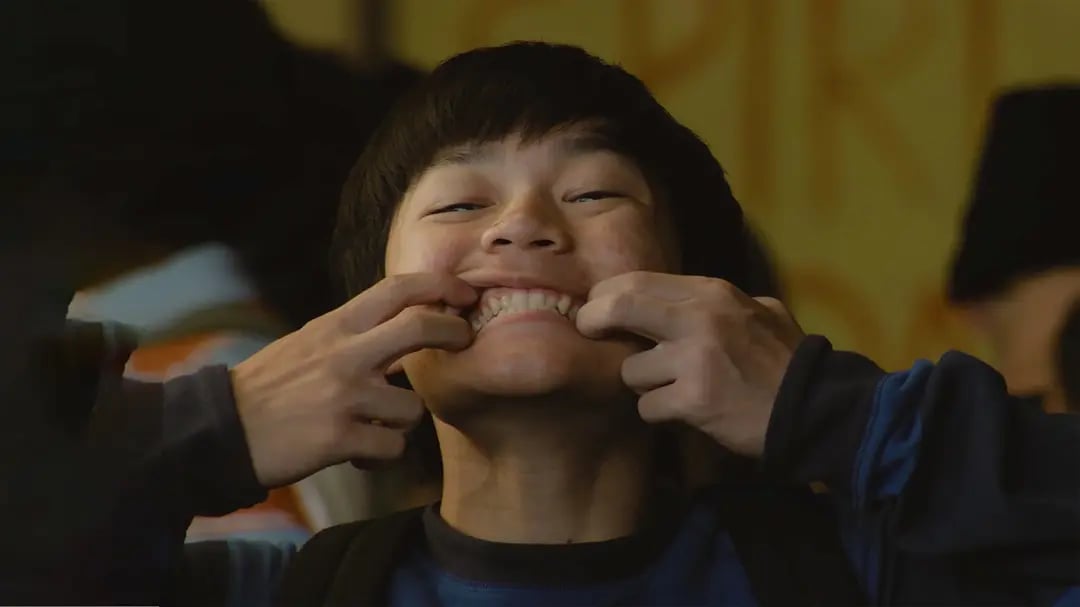

《弟弟》|還能如何表達美籍台灣裔的青春故事?

編者按*第二次線上參與聖丹斯電影節,選擇這部熱度較大的華語片寫了影評。其實現在來看本片的概念有些過時,可能當時看完比較激動的原因是完全共情了吧。

女性导演采访|《女人世界》杨圆圆:跨世代异乡人的生命交换|端

或许「看见相同比看见不同更重要,因为去讲述那个共同的故事,就会成为我们之间的连接点。」而情感的故事,就是我们「共同的故事」。

怕輸,把“模擬城市”玩到滿分等級的新加坡

過去聊到新加坡,一般以雙城記,比較它與香港;這次,隨著pop-up city山海塢快閃烏托邦活動,會在這里旅居生活一個月的時間,有了更多的接觸與思考。 除了花園城市,還有其它的一些大家總結的特點如亞洲的瑞士,東南亞的矽谷、天龍國等;甚至一些遊戲玩家形容它為模擬城市。我個人覺得它是花園+未來城市。 新加坡是一個多元民族且強調民族…

緬甸軍事政變四年後,地域認同與世代的差異:緬甸華裔在台灣(下)

時間一久,過往的團結產生質變,在台緬甸社群對於軍政府的態度出現分歧。2021年緬甸政變至今已過了4個年頭,在台緬甸社群對於這場曠日費時的反抗,態度上出現了什麼變化?

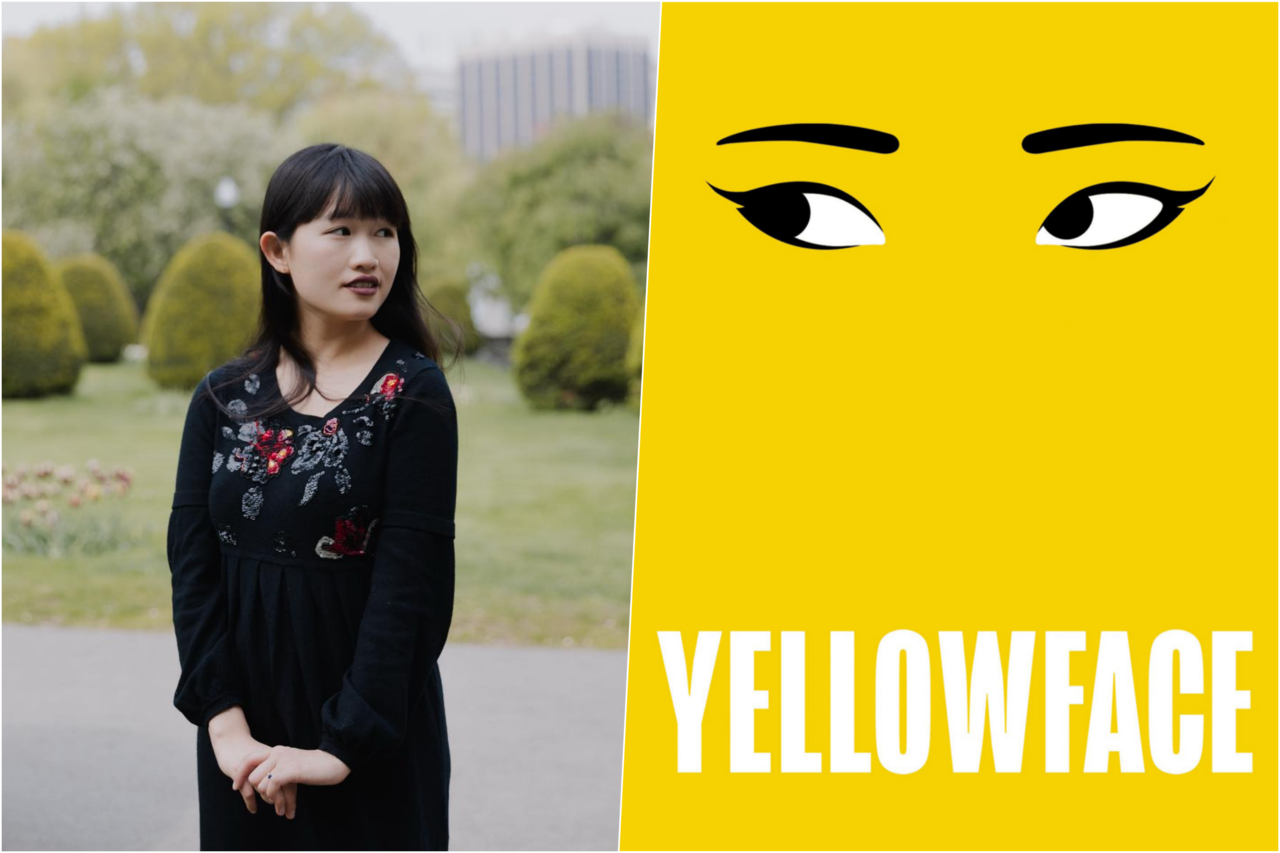

誰能講好華人故事:《黃色臉孔》的話語權爭奪戰,與被馴化的華人歷史

繼《巴別塔學院》之後,美籍華裔作家匡靈秀在《黃色臉孔》繼續探討亞裔與華裔在歐美社會知識文化圈的話語權問題。

在德国线下展示海报,回顾香港传统泛民对中国贡献,抗议中共强迫香港民主党解散

4月25日下午,我(中国作家王庆民)在德国柏林市中心勃兰登堡门展示海报,反对解散极为关怀中国大陆人民、为中国民族民权民生贡献卓著的香港民主党。 香港民主党及其他传统泛民人士,几十年来为中国改革开放、抗震救灾、文化教育、谴责日本战争罪行和追责、中国民主人权、帮助劳工和妇女等弱势群体,做出巨大贡献,现在却在北京压力…

🎥🎞️📝《金孫爆富攻略》| 看似獨特,卻是華人家庭共享的祖孫情誼

《金孫爆富攻略》講述了一個感人至深的故事,看似只發生在泰國的單一個案,但事實上卻是每個華人家庭都會遇到的現況。

170年前,万余华工在这里登上澳洲大陆淘金

百折不撓世延代襲終開繁盛千年

七日书Day2|我曾经讨厌被视为「中国人」

有沒有某一個面向的自己,是以前你不願意讓他人知道,但現在覺得無所謂的?轉變是如何發生的?寫寫轉變發生的那個時刻或過程。

「好吃的話,就吃。」:讀《吃飯沒?:探訪全球中餐館,關於移民、飲食與文化認同的故事》

其實不只是口中說出的是語言,從我們嘴裡吃進去的,也是語言。「食物」也可以作為一種語言。

南太平洋的閩粵堂鬥、抗戰與黑道

洪青兩幫在檳城日本街砍得血雨腥風的美好時代已經很遠了。

美国美国

如鲠在喉

纸墙

今日要闻

這句話不要對馬來西亞人說

台灣人無意間說出的一句話,讓華裔馬來西亞人(又稱華僑)相當尷尬,千萬不要說。

臺灣最具種族主義色彩的法規──華僑身分證明條例、僑生回國就學及輔導辦法

華僑是什麼?你知道根據華僑身分證明條例,華僑不一定要具備華裔血統嗎?

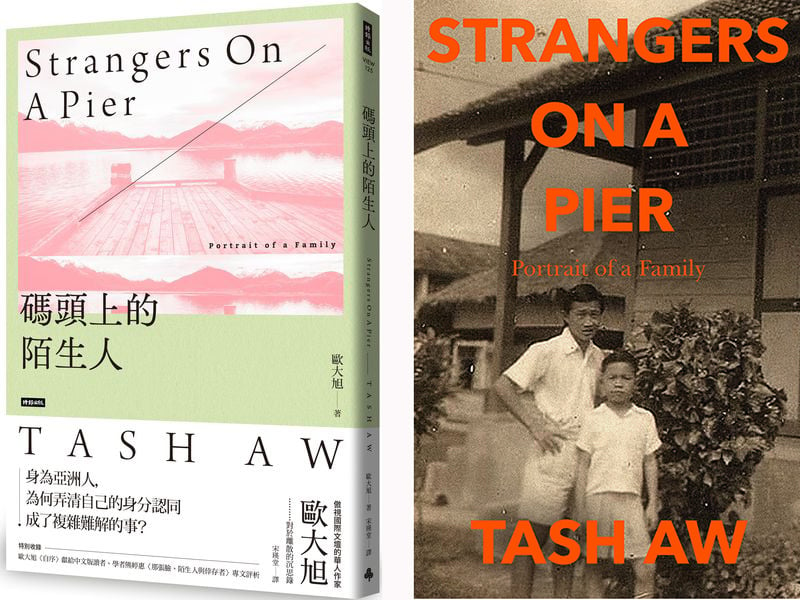

臉的歸宿:讀歐大旭《碼頭上的陌生人》

歐大旭(Tash Aw)出生台北,在馬來西亞成長,定居於英國。《碼頭上的陌生人》(Strangers on A Pier)是他對自我背景、家族記憶與身份探尋的著作。作者將好幾百頁的內容,精萃在一百頁裡,簡短而深刻。中譯即將出版,非常推薦。

歡迎來到2574年:印尼的農曆與孔曆

年節期間,在工作群組各個宛如簽到的賀年貼圖中,發現印尼同事傳來「新年快樂 2574年」的貼圖。當時以為寫錯年份,直到昨天看見更詳細的貼圖,才知道是指「孔子曆 2574年」。

Chinese New Year 或Lunar New Year?命名背後的需求

今年忽然掀起小小的Lunar New Year和Chinese New Year之爭,源自背後不同的思考模式和需求。

印度人接管硅谷的十大法宝

这是两年前的一篇文章,其对硅谷印度人的成功学总结,可能也有不对的地方,可能部分细节也已经过时了,但今天读来仍然非常好。就算当鸡汤文学读读也很好,尤其对咱们海外华人而言。(文章有点儿长,有空慢慢读)

【覺醒:// 第1章/ 第3節/ 】華人文化:積累財富、大家庭、繼後香燈

老一輩未能發展自己的生活和個人興趣。他們的字典裡沒有自我實現的概念,因此他們繼續成就他人。 這造成了一個惡性循環,在這個循環中,獨立生活對上一代及下一代來說,都有經濟上和精神上的困難⋯⋯