Vol. 33 工業化與資本主義:當代效率「嵌套人類意志危機」的起點

18至19世紀的工業變革遠不止是技術進步——它標誌著「效率人格」(Efficiency Persona)的首次以可能超過人類自身掌控力的形式出現,即圍繞優化、測量和系統性生產力原則對人類意識進行的根本性重構。這一變革如此深刻,以至於它為20世紀的災難性衝突和極權主義實驗奠定了心理學和制度基礎。

歷史背景:效率成為新的普遍意志

組織原則的巨大置換

18至19世紀見證了人類進入全新的社會組織邏輯,這一邏輯取代了存在數千年的框架:

超越宗教權威: 中世紀世界曾圍繞神聖誡命、教會等級制度和神聖時間節律組織人類意志。宗教改革開始了這種置換,但工業化通過使宗教儀式從屬於生產時間表而完成了這一過程。

超越王權主權: 專制君主制曾將君主意志定位為社會秩序的組織原則。工業資本主義創造了基於生產資本所有權和技術專業知識而非神權或世襲特權的新權威形式。

超越理性知識: 甚至啟蒙運動將理性提升為主要組織原則也被證明不足以滿足工業社會的需求。純粹理性過於抽象;出現的是系統性地應用於生產力優化的理性。

取代這些舊框架的是前所未有的東西:效率本身作為一種幾乎不可挑戰的價值體系。這不僅是工具性效率,即為特定任務使用合適工具,而是作為一種全面的世界觀的效率,它圍繞測量、優化和系統性生產力提升原則重組人類存在。

時間的符號性革命

用工廠鐘聲取代教堂鐘聲代表深刻的符號性轉變。教堂鐘聲曾圍繞神聖時間組織社區生活——標記禱告時間、聖日和季節性慶祝活動,將人類活動與宇宙節律和神聖目的聯繫起來。

工廠鐘聲圍繞生產時間組織生活——標記輪班變化、休息時間和旨在最大化產出而非精神培養的工作節律。從神聖到生產時間性的轉變從根本上改變了人類對時間意義和價值的意識。鐵路時間表成為社會的運行節律,創造了跨越廣闊地理區域的首次大規模同步、標準化時間體驗。當地社區必須放棄其特定的時間節律才能參與工業經濟。

人類歷史上第一次,大量人口被規範化為我們可以稱之為「效率人格」的東西——圍繞生產力原則對個人意識進行全面重組。

效率人格的形成機制

1. 技術維度:蒸汽與機械化

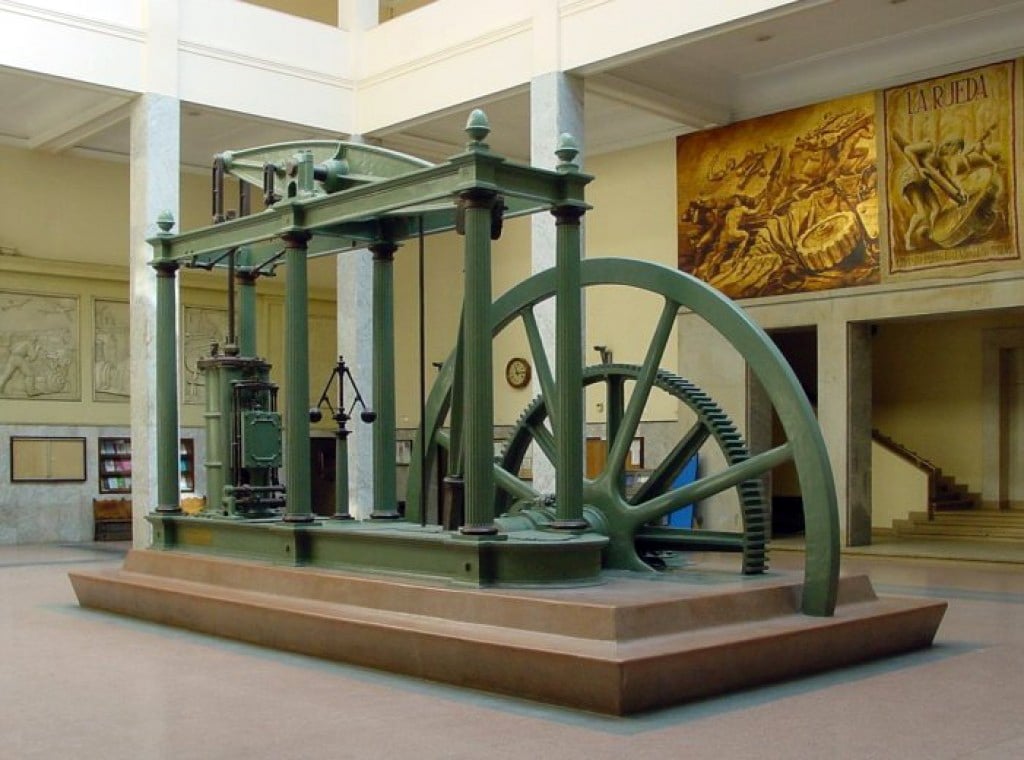

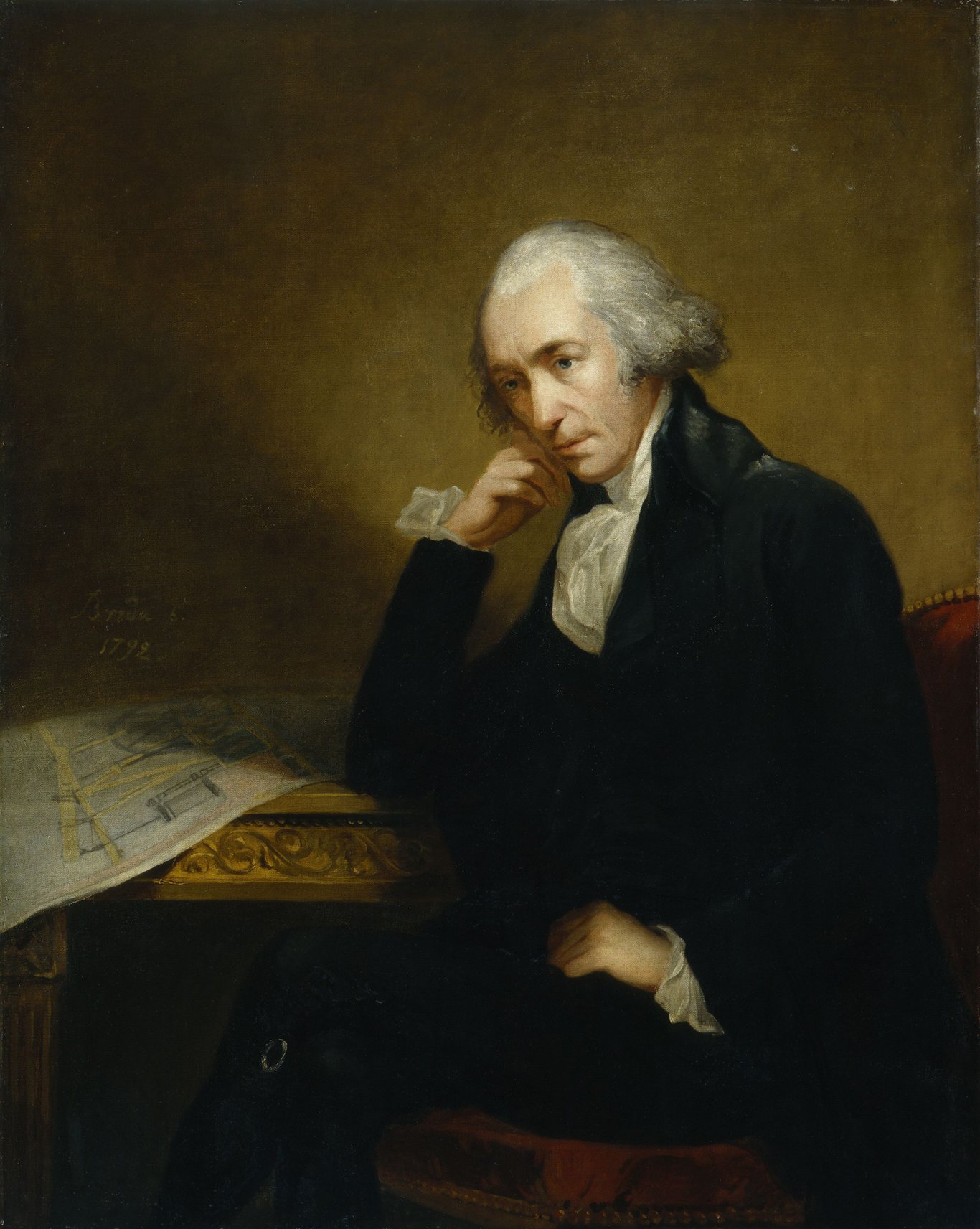

瓦特改良的蒸汽機: 詹姆斯·瓦特對蒸汽機的改良(1769-1781)不僅是機械創新,更證明了前所未有規模的可控能量轉換。以前受生物約束限制的人力和畜力現在可以通過機械系統放大。這一技術突破從根本上改變了人類與能量和工作的關係。傳統生產受人類體力限制和自然節律約束,蒸汽動力創造了僅受燃料供應和機械維護限制的連續24小時生產週期的可能性。

工廠機械化: 用機械精確度系統性地替代人類技能代表了人類理解自身能力方式的深刻轉變。傳統工匠擁有嵌入其手、眼和肌肉記憶中的知識。工業機械將這種知識外化為能以比人類技能更高一致性和速度運作的機械系統。這種機械化創造了人類智能與生產活動之間的新關係。工人不再為任務帶來創造性問題解決,而成為預定機械過程的操作者。人類勞動被分解、專業化並變得可互換。

機械節律的心理學: 工廠工人報告其時間和身體節律體驗的根本改變。傳統工作遵循任務導向時間——工作到任務完成,疲勞時休息,根據季節和需要改變強度。

工廠工作強加機械節律——統一節奏、精確計時、與機器週期同步的協調群體活動。工人必須將機械時間性內化為自己的自然節律,創造工業心理學家後來認識到的新形式的具體化紀律。

2. 組織維度:工廠制與福特主義

工廠制革命: 在工廠中集中生產不僅是空間重組,更創造了圍繞效率原則重塑人類意識的第一個系統性環境。與傳統工坊中師傅工匠與學徒以相對自主方式工作不同,工廠創造了等級制系統,工作由管理專家規劃、監督和測量。工人成為更大生產系統內的「功能單元」而非完整生產者。這種組織變革從根本上改變了人類社會關係。傳統生產嵌入家庭網絡、行會協會和社區關係中。工廠生產創造了基於工資合同和生產力測量的純經濟關係。

福特主義:人類運動的系統化: 亨利·福特的流水線系統(1913年引入)代表效率人格成為組織現實的頂峰。福特系統不僅增加生產速度,更實現了將人類行動系統性分解為優化運動序列。福特的創新是認識到複雜產品可以通過需要最少訓練的工人執行簡單、重複動作來組裝。這需要分析生產過程以識別最有效的操作序列,然後訓練工人以機械精度執行這些操作。心理影響深刻:技術工人成為預定過程的操作者。他們的個人知識和創造力變得不必要;重要的是他們以要求的節奏執行標準化動作的能力。

大量生產與大量消費一體化: 福特的關鍵洞察是通過更高工資連接有效生產與大量消費。通過支付工人足夠購買其製造產品的工資,福特創造了將效率從生產技術轉變為全面社會系統的封閉循環。這種生產與消費的一體化創造了我們可以稱之為「效率社會」的東西——一種社會形態,其中個人福利依賴於效率優化系統的成功運作。工人同時成為同一效率框架內的生產者和消費者。這種生產和消費性的自指循環為經濟危機和當代人類的精神困境埋下了伏筆。

3. 管理維度:泰勒制科學管理

弗雷德里克·溫斯洛·泰勒的革命: 泰勒的「科學管理」(1911年)代表將科學方法論應用於人類工作優化的最系統嘗試。使用秒表、動作攝影和統計分析,泰勒試圖發現執行每項工業任務的「一種最佳方式」。

泰勒的方法涉及三個步驟:首先,分析現有工作方法以識別低效率;其次,實驗替代方法以發現最優程序;第三,訓練工人精確執行這些最優程序。這不僅是改良管理,而是將人類工作系統性轉變為工程化過程。泰勒從工人身體和頭腦中提取知識,科學分析,然後作為強制程序重新施加。

人類活動的量化: 泰勒主義創造了量化人類工作所有方面的第一個全面系統。每個動作都被計時,每個工具都被優化,每個程序都被標準化。人類活動成為要收集、分析和優化的數據。

從工藝知識到系統知識: 傳統工匠擁有作為具體化技能的知識——通過多年實踐理解材料、技術和設計原則。泰勒主義將這種知識外化為管理系統,使個人專業知識變得不必要。這種轉變創造了新形式的異化。工人不僅與其勞動產品疏離,而且與自己的生產知識和能力疏離。他們被要求執行由其他人按照他們不理解的方法設計的任務。

最終結果是將人類簡化為泰勒明確稱之為「勞動和數據單元」的東西——效率優化系統的輸入,其中個人意志和創造力是要克服而非發展的障礙。

效率人格的社會後果

1. 規訓化的個體:機械時間的內化

鐘錶時間作為生活結構: 工業社會要求工人將機械時間性內化為其個人節律。「八小時工作制」不僅是工作時間表,而是圍繞生產週期對人類時間體驗進行的全面重組。這種時間紀律擴展到工廠之外的社會生活的各個方面。學校採用工廠式時間表為兒童工業就業做準備。家庭生活圍繞工業工作時間表重組。甚至休閒活動也按照鐘錶時間而非個人興趣或季節節律構建。

心理轉變: 工人報告其自我體驗的根本變化。傳統生活允許根據個人和季節週期在節奏、精力和注意力方面變化。工業紀律要求無論個人變化如何都保持一致的生產績效。這創造了個人身體節律與機械要求之間新形式的心理緊張。工業醫學部分出現是為了通過維持工人生產力的技術來解決這些緊張,儘管存在心理和身體壓力。

從自主意志到預定存在: 或許最深刻的是,效率人格將人類意志從自主決策能力轉變為預定活動的預定執行。個人選擇被限制為分配角色內的優化,而非根本生活方向。意味著「自由意志」首次被人類自己創造的工具所限制。工人可以選擇如何更有效地執行其分配任務,但他們不能選擇執行什麼任務、何時執行或是否參與工業系統。自由意志成為約束優化而非真正自主。

2. 數據驅動社會:人類價值的量化

生產量化: 工業資本主義創造了量化人類生產活動所有方面的第一次系統嘗試。工資、成本、利潤和生產率成為評估人類活動的社會主要測量標準。這種量化不僅是會計,而是對如何理解人類價值的根本轉變。傳統社會通過多重標準測量人類價值——精神發展、社區貢獻、家庭關係、藝術創造力或道德品格。工業社會越來越將人類價值簡化為可用經濟術語測量的生產產出。成功被定義為可量化成就而非質性發展。

人力資源管理: 「人事管理」的出現代表效率原則對人類本身的系統應用。工人成為通過選擇、培訓和管理技術優化的「人力資源」。這不僅是就業管理,而是將人類能力作為生產系統輸入的處理。個人人格、創造力和自主性僅在促進系統效率的程度上相關。

數據監控系統: 工業管理發展了監控和測量工人行為的複雜系統。「工人檔案」、「出勤記錄」和「績效指標」創造了將個體工人簡化為統計表示的全面數據檔案。

這些監控系統產生深刻心理影響。工人知道他們被持續監控和測量,創造根據外部標準而非內部動機優化其行為的持續壓力。

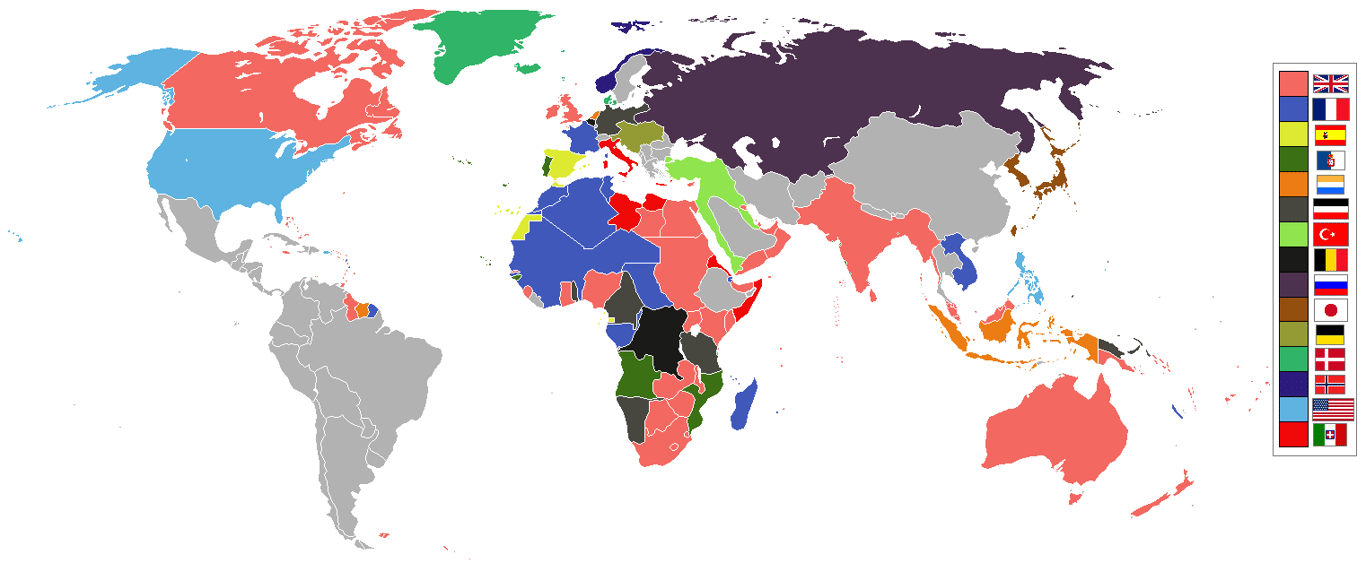

3. 全球擴張:效率作為殖民邏輯

工業殖民主義: 工業國家使用效率邏輯來證明殖民擴張的正當性。殖民地被視為需要工業發展以實現其生產潛力的「低效發展」資源。這種殖民效率主要不是關於改善殖民人民的生活,而是關於為工業生產優化資源提取。鐵路、礦山和種植園建設是為了服務宗主國工業需要而非當地發展。

全球效率系統: 人類歷史上第一次,世界通過效率驅動的關係相互連接。來自殖民地的原材料、來自工業中心的製成品和全球運輸網絡創造了為工業生產優化的綜合系統。這個全球系統將效率人格強加於從未選擇工業發展的社會。傳統社區被迫圍繞效率原則重組其經濟和社會關係,否則就在全球經濟中被邊緣化。

文化轉變: 效率邏輯不僅限於經濟關係,而是轉變了文化價值觀和社會制度。教育系統被重新設計以培養適合工業就業的工人。法律系統被修改以支持工業財產關係。

甚至藝術和智力活動也越來越按照效率標準——有用性、生產力和可測量影響而非傳統的美、真理或精神意義標準進行評估。

WCAT 框架分析:效率人格動態

通過意志回路激活理論(WCAT)視角,效率人格的形成揭示了意識轉變的複雜模式,建立了20世紀災難的心理基礎。

1. 原始驅動回路(1.0):放大的生存要求

工業技術極大地放大了人類對生存和資源獲取的基本驅動。蒸汽動力、機械化生產和全球運輸系統創造了前所未有的物質豐富能力。然而,這種放大不僅是定量的,而是定性的。傳統生存驅動受自然限制約束——季節週期、生物能力、當地資源可用性。工業系統超越了這些限制,創造了無限累積和擴張的可能性。

這種對自然限制的超越產生了新的心理動態。工業社會不是滿足生存需要並轉向其他形式的人類發展,而是被鎖定在永久累積作為集體生活的主要組織原則中。結果是生存驅動既得到滿足(通過物質豐富)又被強化(通過持續增加效率的競爭壓力)同時存在。這點一直影響到當代的算法機制,對人類的動機和慾望滿足產生了深遠的影響。

2. 規訓回路(2.0):全面生活調節

工廠系統、鐵路時間表和科學管理代表人類歷史上最系統的規訓機制。與傳統社會規訓形式僅限於特定領域(宗教實踐、軍事服務、工藝培訓)不同,工業規訓滲透個人存在的各個方面。

全面時間控制: 工業規訓不僅規範工作時間,還規範進食時間、睡眠時間、休閒時間和家庭時間。「工作週」成為圍繞工業節律組織所有社會活動的普遍結構。行為標準化: 科學管理技術為人類在工業系統內應該如何移動、思考和互動創造了詳細規格。個人變化成為要糾正的偏差而非要培養的多樣性。心理內化: 最重要的是,工業規訓被內化為個人價值觀而非外部約束。工人開始將效率、守時和生產力體驗為道德美德而非僅僅工作要求。

這種內化創造了「效率人格」——圍繞測量、優化和系統性生產力提升原則組織的個人意識。人們成為自我規訓的效率最大化者而非外部控制的主體。

3. 反身性回路(3.0):批判意識與反抗

效率邏輯的全面滲透不可避免地產生反身性抵抗,因為工人和知識分子開始認識到效率中心社會組織的人類代價。

工人運動意識: 工會和社會主義運動代表對效率人格局限性和危險性的集體反身性意識。工人認識到純效率邏輯將他們視為可消耗輸入而非具有內在價值的人類。

罷工活動、集體談判和勞動立法代表限制效率邏輯對人類生活主導的嘗試。這些運動不拒絕工業技術,但尋求確保效率收益服務人類福利而非抽象生產力最大化。馬克思主義分析: 馬克思對資本主義的批判提供了效率人格異化影響的系統理論分析。他的商品拜物教和物化概念描述了效率邏輯如何將人類關係轉變為量化經濟交換。馬克思的分析揭示效率人格不是自然或不可避免的,而是可以通過集體行動轉變的歷史特定社會組織。

文化批評: 藝術家、作家和知識分子開始發展效率社會的批評,突出其精神和心理代價。浪漫主義文學、社會現實主義和現代主義藝術運動探索效率邏輯無法容納的人類體驗。

4. 建構回路(4.0):替代制度實驗

對效率人格局限性的認識產生了創造平衡效率與其他人類價值觀的替代社會制度的各種嘗試。

社會主義實驗: 社會主義運動試圖圍繞人類需要而非利潤最大化重組生產,同時保持工業技術的生產能力。這些實驗尋求保持效率的物質利益,同時消除其異化社會關係。

合作運動: 工人合作社和互助社會代表創建基於團結和民主參與而非等級效率優化的經濟制度的嘗試。

福利國家發展: 社會民主運動創造了接受工業資本主義同時建立社會安全網和工人保護的混合制度。這些代表對純效率邏輯需要修改以維持社會穩定和人類福利的認識。

進步管理: 甚至在資本主義制度內,進步管理者開始實驗認識工人心理需要和生產力要求的人際關係方法。

然而,這些建構實驗仍受主導效率邏輯約束。替代制度必須證明其效率才能在競爭工業系統中生存,這限制了其真正超越效率人格的能力。

工業效率邏輯的全球滲透

跨文化轉變

工業系統在不同文化背景下的傳播揭示了效率人格的顯著適應性和滲透力。

西歐: 效率邏輯從啟蒙理性、新教工作倫理和資本主義競爭的結合中有機出現。歐洲社會通過使其看起來自然和不可避免的逐漸文化演化發展效率人格。

北美: 美國成為效率邏輯通過福特主義、科學管理和大眾消費文化實現其最完整表達的場所。美式效率成為其他社會被迫效仿的全球模式。

東亞: 日本明治維新證明效率人格可以通過系統制度轉變成功適應非西方文化背景。日本成功激發其他亞洲社會嘗試類似適應。

殖民地: 效率邏輯通過經濟脅迫而非文化演化強加於殖民社會。這種外部強加創造了傳統社會關係與工業效率要求並存的混合形式。

競爭壓力的普遍化

工業效率創造了迫使所有社會採用效率人格或面臨經濟和政治邊緣化的全球競爭壓力。這主要不是文化傳播,而是結構脅迫。不能匹配工業生產力水平的社會變得容易受到政治統治、經濟剝削和文化替換。這創造了我們可以稱之為「效率帝國主義」的東西——通過競爭必要性而非自願採用的效率邏輯全球傳播。

黑暗軌跡:從效率到災難

效率邏輯與極權主義潛力

效率人格的形成建立了將使20世紀災難性政治實驗成為可能的心理和制度基礎。

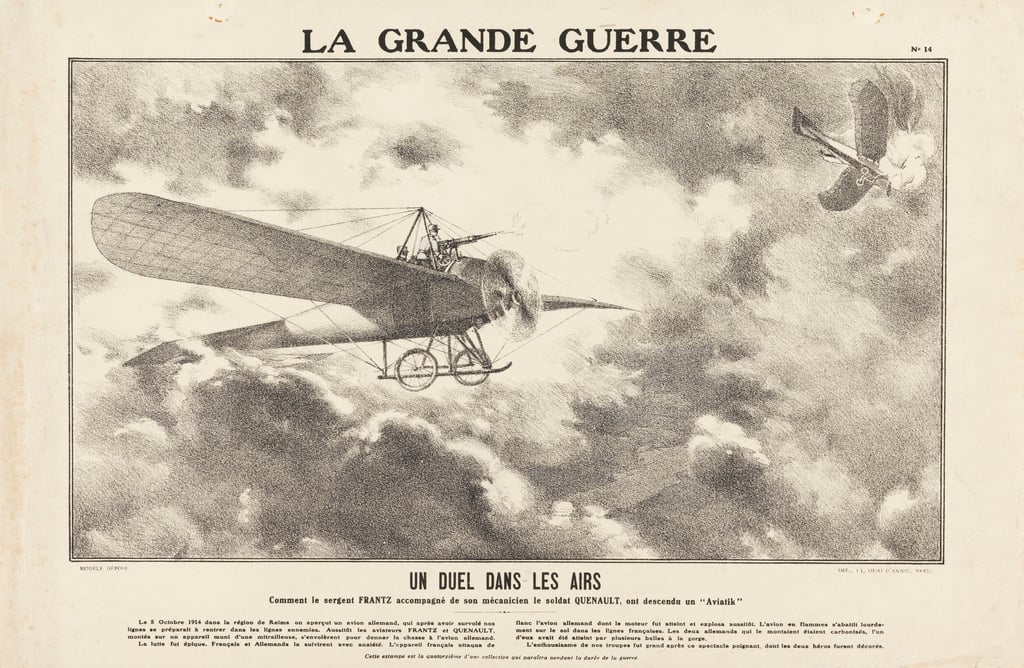

軍工一體化: 工業效率原則應用於軍事組織時,創造了前所未有的系統性暴力能力。第一次世界大戰證明了工業生產方法如何通過機械化戰爭、化學武器和大規模動員應用於人類毀滅。

官僚理性化: 馬克斯·韋伯對官僚理性化的分析揭示效率邏輯如何創造將個人人類價值從屬於系統行政程序的「鐵籠」制度。這種官僚效率後來將使通過系統處理將人類視為要解決的行政問題的種族滅絕計劃成為可能。

民族主義效率: 當效率邏輯與民族主義意識形態結合時,它創造了通過系統社會工程搜尋優化國家權力的運動。法西斯和共產主義運動都利用效率原則來證明全面社會轉型計劃的正當性。

技術放大: 工業技術提供了能將政治意志放大到以前無法想像規模的工具。廣播、電影、工業化學和大眾運輸使政治運動能夠以系統徹底性實施其計劃。

高效毀滅的矛盾

20世紀將揭示效率人格的最終矛盾:為生產效率優化的系統在由極權主義政治意志指導時可以快速轉換為毀滅效率。使大量生產成為可能的同樣組織原則可以使大量毀滅成為可能。創造生產工人的同樣心理紀律可以創造服從士兵或實施種族滅絕計劃的官僚功能人員。工業效率創造了可以以可怕有效性服務任何目的的人類能力和組織系統,無論該目的的道德內容如何。

效率意志的人格嵌套及其後果

效率人格的工業形成代表人類意識最深刻的轉變之一——一個如此根本的變化,以至於我們幾乎無法想像組織個人心理和社會關係的替代方式。這種轉變成功地將效率邏輯如此深入地嵌入個人意識中,以至於它被體驗為自然而非歷史建構。工業社會中的大多數人不再能夠想像根據生產力、成就和可測量成功之外的標準評估其生活。

這種嵌入的全面性——滲透時間體驗、身體節律、社會關係和個人價值觀——創造了工業社會顯著生產成就和災難性政治失敗的心理基礎。將效率人格理解為歷史建構而非自然的,為認識其局限性和發展替代方案開啟了可能性。然而,其嵌入的深度使這種轉變極其困難,需要同時在經濟制度、文化價值觀和個人意識方面進行根本變化。

愛因斯坦關於相對論和量子力學的洞察(我們在先前章節中探索的)部分是對「效率人格」使「機械世界觀」成為主導的回應。認識到現實本身可能不像工業系統假設的那樣機械可預測,將需要關於效率和人類可能性的新思考方式。但是,效率人格的制度嵌入將證明對這些概念挑戰具有顯著抵抗力。工業生產、全球經濟競爭和技術發展的實際需求繼續強化效率邏輯,即使科學理解揭示其哲學局限性。擴展人類知識與約束社會組織之間的緊張將成為20世紀經驗的定義特徵之一,促成了工業社會表面穩定之後的文化和政治動蕩。

效率人格的工業嵌入既創造了現代豐富的物質基礎,也創造了現代災難的心理前提——這一矛盾繼續塑造關於技術、工作和人類目的的當代鬥爭。

延伸閱讀

一、工業化與技術基礎

瓦特(James Watt),《蒸汽機的改良與工業革命》相關技術文獻。

亞當·斯密(Adam Smith),《國富論》(1776)。效率邏輯最早的經典化表述。

弗雷德里克·溫斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor),《科學管理原理》(1911)。提出「科學管理」,將人轉化為「效率單位」。

亨利·福特(Henry Ford),《我的生活與工作》(1922)。流水線與福特主義的社會實驗。

二、資本主義與社會規訓

卡爾·馬克思(Karl Marx)與弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels),《資本論》(1867)、《共產黨宣言》(1848)。揭示資本積累下的勞動規訓。

馬克斯·韋伯(Max Weber),《新教倫理與資本主義精神》(1905)。分析效率與理性化的文化根基。

埃米爾·涂爾幹(Émile Durkheim),《社會分工論》(1893)。探討工業化社會分工與「有機團結」的形成。

米歇爾·福柯(Michel Foucault),《規訓與懲罰》(1975)。將工廠、學校、監獄並列為現代效率社會的規訓裝置。

三、批判與文化反思

托斯丹·凡勃倫(Thorstein Veblen),《有閒階級論》(1899)。揭示消費與效率背後的象徵邏輯。

瓦爾特·班雅明(Walter Benjamin),〈機械複製時代的藝術作品〉(1936)。探討工業技術如何改變文化與感知結構。

卡爾·波蘭尼(Karl Polanyi),《大轉型》(1944)。指出市場與工業效率如何「嵌入」並破壞傳統社會。

路易·阿圖塞(Louis Althusser),〈意識形態與意識形態國家機器〉(1970)。分析教育、工廠如何再生產效率人格。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐