香港的村落與學校|城市B面

晚間,去油麻地「中華書局」聆聽講座《從校歌看香港村校發展》

在香港,幾乎每間學校都有獨屬於自己的「校歌」,猶如校訓。學生們日常生活里朗朗吟唱的是自己學校的歌曲,在尚未回歸或沒有國歌以前,在更加純樸的年代,校訓、校歌可能是每個學生的“母語”。

坐落於香港鄉村學校(下面簡稱:村校)的校歌歌詞,一般會在開頭描述學校的位置,如茶果嶺四山公立學校的校歌歌詞,「四山學校,茶嶺矗立,西連茜草,東連鯉門。」(四山指茜草灣、茶果嶺 、牛頭角和鯉魚門)

有的會描述村落內的生活環境,如位於新界粉嶺的坪輋過去是個種植稻米的地方,當地的學校叫坪洋公立學校,校歌寫道:「雲山蒼蒼,碧樹茫茫,田疇樹綠,稻麥飄香。」

隨著時代變化,坪洋校歌將 “萃集農莊子弟,學習今古賢良” 農莊二字改為「勤勞子弟」,因為具體的農莊已消逝不再。

青衣漁民子弟學校的校歌是:浩瀚汪洋深又廣,我們並不害怕;海洋有魚和寶藏,學問在書本里;我們鍛煉好頭腦,又有好體魄;我們是海的兒女,勤奮勇進取...

這是我對香港「稻麥飄香」記憶,2021年秋,在離島·二澳農場收割水稻。

緣起:學堂樂歌 vs 校歌

1898年,學貫中西的康有為在上書光緒皇帝的奏折中,倡議在新式的西式「學堂」加入「樂歌」一科。

出處《請開學校折》

“請遠法德國,近采日本,以定學制……令鄉皆立小學,限舉國之民,自七歲以上必入之,教以文史、算術、輿地、物理、歌樂,八年而卒業。”

“學堂樂歌” 指的是20世紀初(清末民初,約1900-1920年代),在中國新式學堂中開設的“樂歌”課及其所教唱的歌曲。它是中國近代音樂教育的開端,例如,著名的《送別》(長亭外,古道邊 ...)

「村校」沒有嚴格定義,主要指由村辦,如同鄉會、居民組織等民間團體所興辦的學校。香港的村校源自中國私塾傳統,據羅慧燕(著有《藍天樹下,新界鄉村學校》)的研究,其歷史可追溯至明朝或更早,有很深厚的血緣和地緣色彩。在中國古籍上記載有地名的香港村落,大部分位於新界地區,當中較出名的書室有現為法定古跡的元朗錦田二帝書院,由16名鄧族的顯赫仕紳組成的鄧二帝會於清朝道光年間(1821年至1850年)集資興建;沙頭角的鏡蓉書屋則成於清初,由當地李姓族人為區內子弟提供教育而興建的私塾,曾於乾隆年間(1736年至1795年)進行大規模擴建。

1911年中華民國成立,新界私塾開始仿照民國學制,采用民國政府頒布的小學課程,新界宗族開始思考如何迎合新時代的轉變,如分班教學,設獨立校舍,1919年上水松柏塱村的博文學校,由鄉村私塾改建成中文教學全日制政府資助的鄉村小學;1921年,港英政府將《教育條例》推展到新界,自此新界鄉村私塾亦需要注冊,接受政府監管。不過,據羅慧燕的研究亦指出,當時的「政府對師資及課程等仍然沒有幹預,對新界教育仍能保持相當的自主性。」

1950-1960 村校的黃金歲月

二戰後香港人口急增,村校進入第二個發展階段,新界及離島各處鄉村學校有蓬勃的發展。政府逐步推出《十年建校計劃》及《小學擴展的七年計劃》,政府投放一半經費,其余一半由民辦團體負責,鼓勵不同的民間機構辦學,從而應付正在急增的適齡學童的學習需求。因此,由1950年代起,村校有如雨後春筍般發展,嶺南大學的相關資料亦指出,「1950年代中期,鄉村學校已增至約300多間。」

1961年由政府發出的學校容額證明書可以看出元朗同益學校當時的規模,「當年全盛時期可有約600名學生,這是我們難以想象的。」黎校長形容,一個課室可容納的最多人數是39至41,當年分上下午班,供八鄉的適齡學童上學;再加以當年也有夜校制度,讓兒時未曾接受教育的成年人上學,可見當年村校真是熱鬧萬分。

1970年政府推行六年免費教育,小學教育逐漸普及;而新城鎮的發展,在區內配置相應的學校,適齡學童的就學問題逐步解決。但八十年代後,出生率開始下降,部分鄉村地區人口下降,小學生人數逐漸回落,持續至今,有不少村校便因收生不足而自然結束。

2002-2004 危與機:「殺校」潮

余惠冰博士在〈香港普及教育不容遺忘的一頁:鄉村學校的興起、結束、轉化與延續〉論文中指出:「2002年,香港政府審計署從成本效益角度批評村校辦學費用偏高。隨後教育統籌局根據一份《統整成本高使用率低的小學》文件著令數十間鄉村學校停辦。」2003年,54間學校獲政府通知,於2003至2004學年不能開辦小一。2001至2008年間,超過70間鄉村學校相繼結束。

2004-2020 村校的蛻變

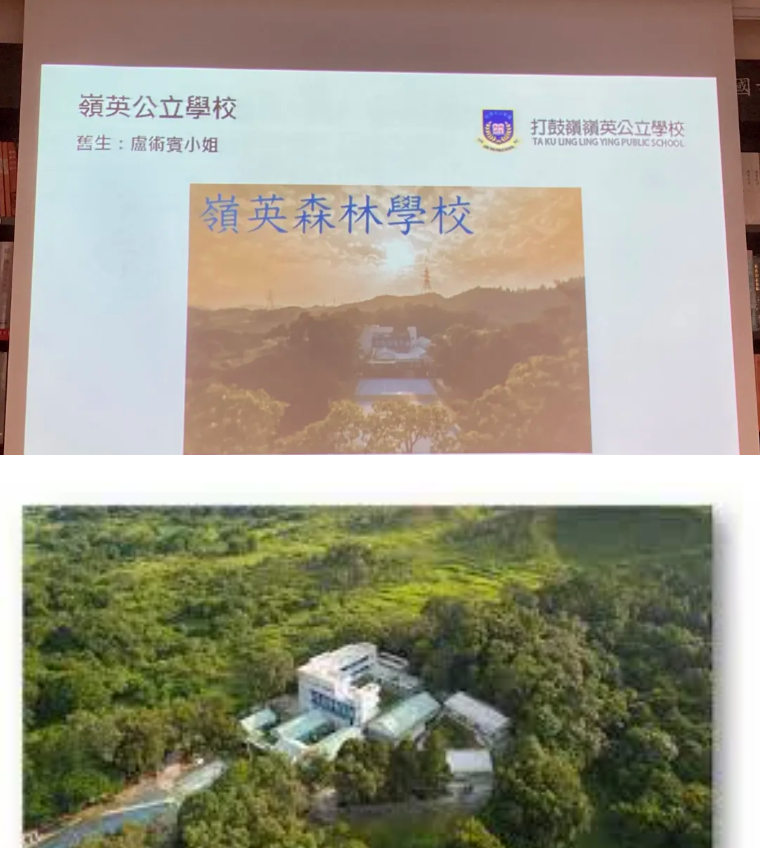

現時仍然運作的新界村校不足20間,各以不同的轉變面對當今教育的需要。一些位於較遠地方的校舍,學生來源逐漸由村內子弟變成跨境學童,如打鼓嶺嶺英公立學校、惇裕學校等,都曾在內地招募適齡學童。而基於歷史原因,尼泊爾人於八鄉及錦田聚居,因此八鄉中心小學亦漸漸接收尼泊爾學生,其尊重多元文化的環境,逐漸在尼泊爾社群中建立口碑,2011年學生人數升至200,八成為非華裔學生,學生來自五湖四海,當中包括尼泊爾(為主要學生)、斯里蘭卡、印度、巴基斯坦、英國等,後來更有法國、德國、美國、日本等學生。

相關書籍:《村聲迴響:聆聽香港村校記憶》;《藍天樹下,新界鄉村學校》

另我聯想起大陸另一本鄉村書籍《大南坡:共振村聲》

相關網址:www.fragrantvillage.... 香村; beinghongkong.com/

「雲山蒼蒼,碧樹茫茫,田疇樹綠,稻麥飄香。」

「海洋學問無窮盡,因校比天長,海洋有魚和寶藏,學問在書本里。」

🎶細看香港村校的歌詞,仿彿看到鄉郊己逝的校園風景,昔日村民耕作、打魚的生活點滴。《村聲迴響:聆聽香港村校記憶》的作者史嘉茵(阿史),一直從事鄉村文化保育和藝術工作,多年來走過香港郊野,尋訪遍布新界、九龍、離島的村校,當中不少已經停辦,但透過訪問多位不同村校的舊生和村校校史保育者,得以重組過往散落遍遠地區的記憶,並把搜集得來的三十首村校歌詞、簡譜,結合豐富的訪問內容,整理成書。

在鄉郊深耕的過程中,阿史以藝術活動和寫書為香港村校留下一筆,也從村民身上學習到城市人少有接觸得到的生活智慧。分享會除會談及歷年村校以至鄉郊文化保育的經驗、探討鄉郊藝術的可能,亦邀來兩位青衣漁民子弟學校舊生對談,細說昔日村校生活點滴。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐