Vol. 36 後現代主義:意義的徹底重構與解構——一個去中心的時代

在《意志簡史》的旅程中,我們見證了人類意志如何在不同階段經歷構築與規訓。如果說工業化與資本主義的第三次躍遷,將人類意識深度嵌套於「效率人格」之中,導致了社會組織的高度規訓與全球性的衝突危機,那麼,作為這場躍遷尾聲與新時代序曲的後現代主義,則代表了人類集體意志一次更為徹底的內在解構與重構。這是一場在心理學、神經科學、哲學與文化四個維度上同時展開的意義地震,徹底挑戰了現代性賴以維繫的「中心」與「真理」神話。

歷史背景:冷戰下的思想鬆動與信仰危機

二戰結束後,人類帶著焦土與核陰影,進入了冷戰秩序所劃定的「不戰的和平」。這段時期,看似風平浪靜的全球地緣政治,實則在深層醞釀著一股強烈的思想鬆動。戰爭的殘酷與核武器的登場,徹底動搖了「進步必然性」這一現代性基石的信念——人類的理性與科學,非但未能導向永恆的和平與繁榮,反而製造出了足以自我毀滅的恐怖力量。

戰後重建的確仰賴理性與科學的力量,然而,它們與軍工複合體、國家監控體系的深度綁定,使得「理性」不再是純粹的解放力量,反而成了潛在的壓迫工具。這種深刻的矛盾氛圍,不僅催生了對權威的質疑,更成為後現代思想與科學新認知共同的沃土:人類被迫開始懷疑自身建立的「理性秩序」是否真如表面般可靠,甚至質疑一切宏大敘事背後的真實動機。集體意志的「反身回路3.0」在巨大的張力下被激活,開始回溯並質疑過去的「規訓回路2.0」是如何被建立起來的。

後現代的挑戰:解構宏大敘事與權力機制

後現代主義並非一個統一的理論體系,而是一股鬆散卻具有極大衝擊力的思想潮流。其核心精神是對任何試圖建立「中心」或聲稱擁有「唯一真理」的敘事進行徹底的懷疑與解構。它直指現代性賴以維繫的三大支柱:理性、進步與統一性。

福柯(Michel Foucault):知識—權力的共構體

福柯以其獨特的考古學與譜系學方法,揭示了知識與權力之間不可分割的共構性。他認為,所謂的「真理」從來不是中立客觀的,而是根植於特定的權力關係和規訓機制中。學校、醫院、監獄等看似理性的現代制度,並非單純的進步象徵或慈善機構,而是經過精密設計的控制與規訓裝置,它們生產出順從的身體與意識,將個體納入權力的網絡。這種洞察深刻動搖了啟蒙運動以來對理性制度的盲目信任。

德里達(Jacques Derrida):解構與意義的延宕

德里達的「解構」(Deconstruction)策略,直接挑戰了西方形上學中慣用的二元對立(如:理性/非理性、本質/現象、中心/邊緣)。他指出,語言本身充滿了內在矛盾,任何意義都無法最終固定或封閉,而總是處於「延宕」(différance)與「差異」(difference)之中。這種思維暗示,任何試圖用語言構建的穩固意義基礎,都將註定失效,真理的尋求變成一場永無止盡的詮釋遊戲。

李歐塔(Jean-François Lyotard):對宏大敘事的不信任

在劃時代的著作《後現代狀況:關於知識的報告》中,李歐塔宣告了「對宏大敘事(Grand Narratives)的不信任」。無論是啟蒙理性的「普遍進步」、基督教的「救贖之路」,還是馬克思主義的「歷史必然性」,這些宏大的故事曾為人類集體意志提供穩固的「意義錨定」,但現在都被揭示為潛在的壓制多樣性的權威框架,它們試圖用單一的邏輯去囊括和消解所有的異議。

這些後現代思想家的共同貢獻在於:它們標誌著人類意識開始徹底接受「意義無法最終封閉」這一前提。歷史與知識不再被視為單一軸心的線性累積,而是呈現出碎片化、多樣化、情境化的特徵,挑戰了傳統意義上集體意志的統一性。

心理學與神經科學:自我的解構與技術介面

與哲學上的解構運動遙相呼應,20世紀的心理學與神經科學也逐步拆解了「理性自我」的神話,讓人類對自身意志的認知產生了根本性轉變。

弗洛伊德與潛意識的幽靈:

弗洛伊德的精神分析學,早早揭示了人類意志受強大的無意識力量驅動,自我並非一個透明、自足、完全理性的主體。這一發現如同在「理性意志」的高牆上鑿開了一道裂縫,讓人類意識開始懷疑自身決策的真實源頭。

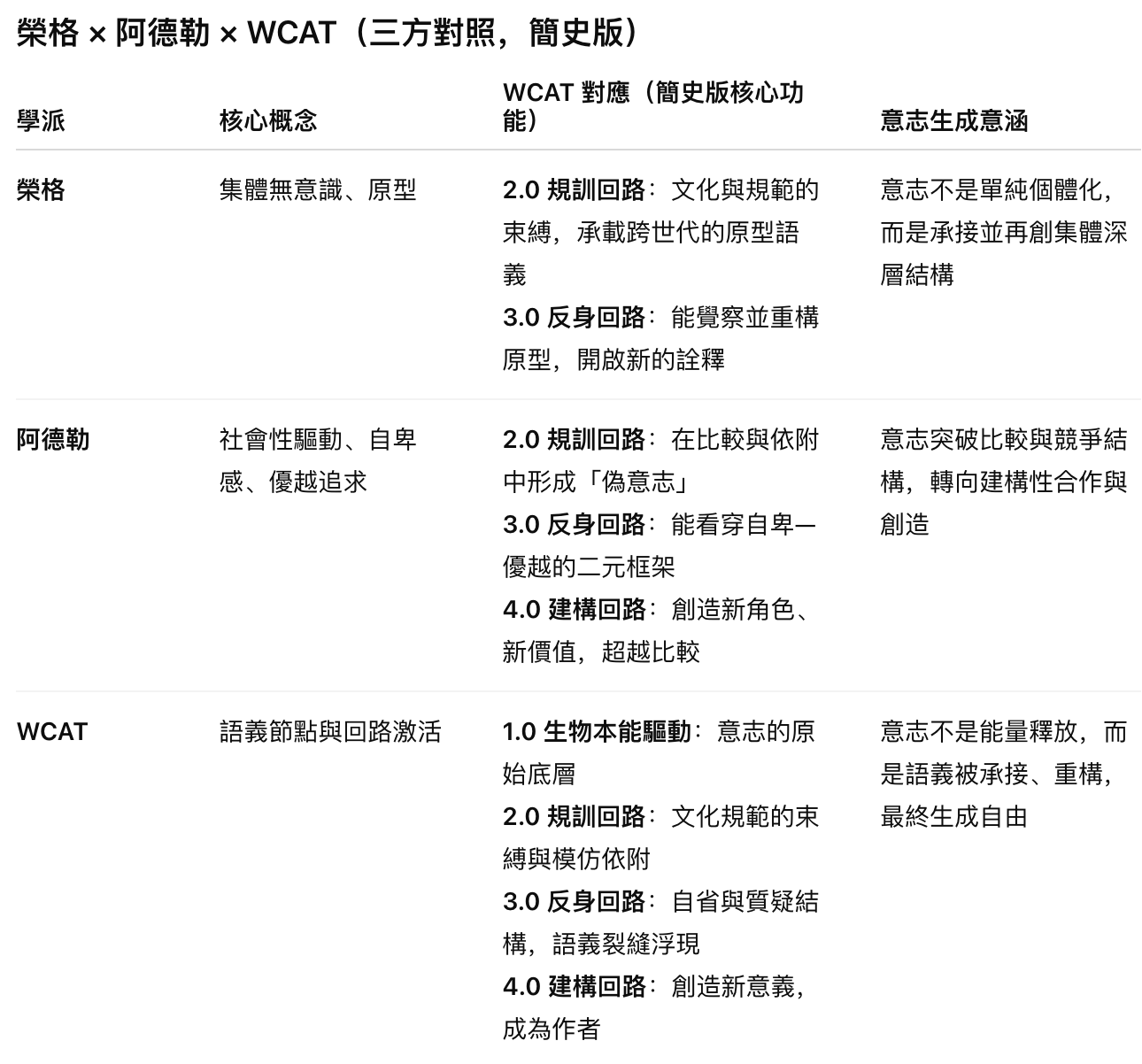

榮格、阿德勒與集體無意識:

榮格的集體無意識與原型理論,以及阿德勒對社會性驅動的強調,進一步將「個體意志」從孤立的自決主體,放入了更廣闊的集體、文化與社會網絡中。個體的選擇不再是純粹個人的,而是受到深層心理與社會脈絡的影響。

認知心理學與心智的機械化:

認知心理學將心智比擬為一個信息處理系統,透過實驗研究,人類思維的限制、偏誤、以及決策機制被逐步量化與模型化,反映出「意識有限性」的本質。這雖然提升了我們對大腦運作的理解,但也間接削弱了「自由意志」的直觀感受。

認知心理學與 WCAT(簡史版)類比

認知心理學:把心智比擬為「資訊處理系統」,強調感知、記憶、推理、決策中的限制與偏誤。核心隱喻是「大腦像電腦」。這帶來了精細的模型,但同時讓自由意志看起來更像是一個錯覺——我們只是被演算法驅動的系統。

WCAT 簡史版對應:

1.0 生物本能驅動:認知心理學揭示的許多直覺偏誤(如啟發法、注意力盲點),其實都源於本能化的認知策略,是大腦的「生存捷徑」。

2.0 規訓回路:社會規範與教育系統把「思維偏誤」進一步制度化,形成固定化的決策模式。這正是認知心理學能量化、模型化的地方。

3.0 反身回路:當個體開始意識到偏誤與限制,可以自省、質疑這種「心智機械化」。例如元認知訓練,就是在激活 3.0。

4.0 建構回路:超越純粹「糾正偏誤」的階段,個體能用新的語義與框架來設計心智運作模式,成為意志的「作者」,而不是僅僅被看作一個錯誤率可測的機器。

神經科學的挑戰:

腦成像技術(如 fMRI)與神經電生理學的飛速發展,揭示了所謂「自由意志」與決策,與特定的大腦神經迴路深度相關。利貝特(Benjamin Libet)的經典實驗甚至暗示,大腦在我們「意識到」做出決定之前,就已經開始準備行動。意識逐漸被理解為大腦複雜互動的「湧現屬性」(emergent property),而非一個獨立的「發號施令者」。

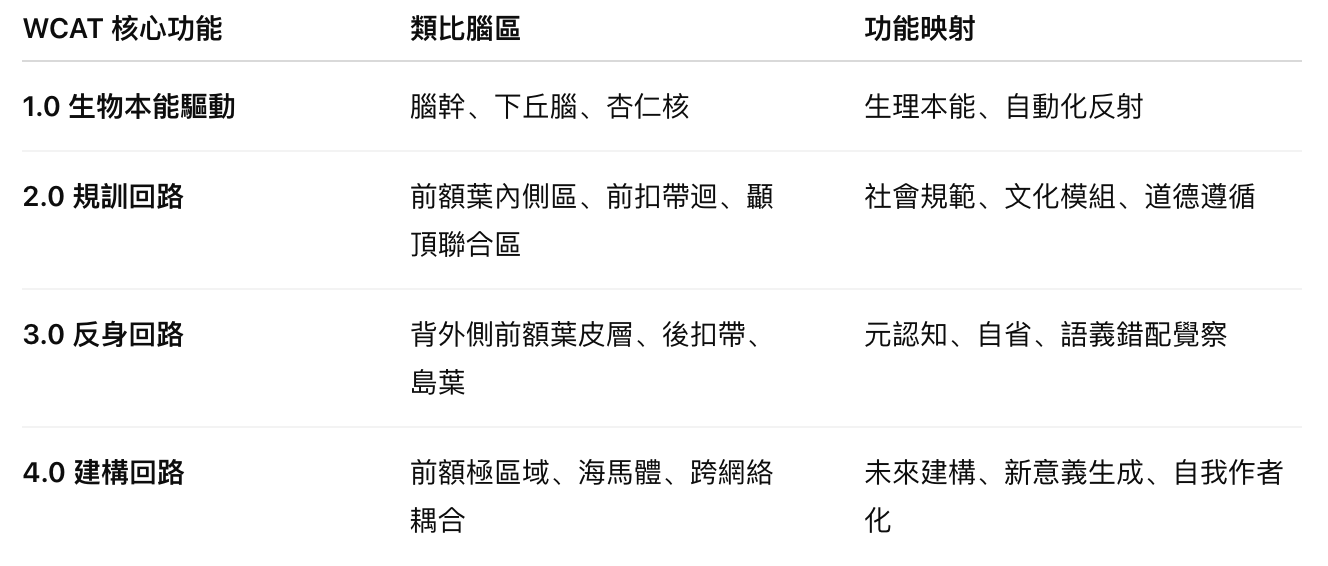

WCAT 四回路 × 神經科學類比

1.0 生物本能驅動:意志的原始底層

對應腦部:腦幹(Brainstem)、下丘腦(Hypothalamus)、杏仁核(Amygdala)

功能對應:基本生存本能(呼吸、飢餓、恐懼反應)、快速本能驅動。這些區域類似 WCAT 的「自動反射層」。

2.0 規訓回路:文化與規範的束縛

對應腦部:前額葉內側區(Medial Prefrontal Cortex)、前扣帶迴(Anterior Cingulate Cortex)、顳頂聯合區(Temporo-Parietal Junction)

功能對應:這些腦區與「社會規範遵守」「同理心」「道德判斷」高度相關。阿德勒、榮格強調的社會性與原型,也能在這裡找到神經學回聲。這正是「文化規訓」的生物基礎。

3.0 反身回路:能自省與質疑結構

對應腦部:背外側前額葉皮層(Dorsolateral Prefrontal Cortex, DLPFC)、後扣帶皮層(Posterior Cingulate Cortex)、島葉(Insula)

功能對應:DLPFC 是元認知、自我監控、工作記憶的核心腦區;後扣帶與默認模式網絡(DMN, Default Mode Network)相關,負責自我反思。這些功能非常契合「覺察語義錯配、停頓、質疑」的 3.0 回路。

4.0 建構回路:創造新意義,成為作者

對應腦部:前額極(Frontopolar Cortex, BA10)、內側顳葉(包括海馬體,Hippocampus)、以及大規模網絡交互(DMN 與執行控制網絡的耦合)

功能對應:前額極區域與「未來情境建構」「多重語境整合」有關,是大腦最「開放」也最「人類獨特」的區域。海馬體則允許語義重組與新記憶生成。這正對應到 WCAT 4.0 的「語義重建與作者化」。

和利貝特實驗的連結

Libet 實驗顯示大腦的「準備電位」(Readiness Potential)早於我們的意識決策,這可以對應到 1.0–2.0 層的自動化啟動。

但 WCAT 認為「自由」不是在 1.0–2.0 層產生,而是在 3.0–4.0 的語義重構中顯現。

換句話說,Libet 實驗證明的是「行動啟動」先於意識,但沒有推翻 WCAT 所說的「語義自由」——自由不是瞬間決斷,而是長時段的結構建構。

後人類主義的萌芽與技術介入:

伴隨控制論、AI與腦機接口(BCI)的探索,人類意識第一次被放入了「技術可介入」的視野。這不再是哲學上的思辨,而是科學技術實踐層面的可能性。這動搖了人類作為「特殊物種」的中心地位,催生了「後人類主義」思潮的萌芽——即人類可能與技術融合,超越其生物學界限。

這一切意味著:不僅哲學在解構意義,科學也在拆解「自我」本身。人類不再是絕對的宇宙中心,而是語言網絡、神經迴路與技術系統中的一個節點,一個不斷被重新定義的「場域」。

意識的「持續脫魅基因」:從神聖到去中心化

如果說啟蒙運動是對宗教神話的第一次「脫魅」(Disenchantment),現代科學則是對理性神話的第二次脫魅,那麼,後現代主義與心理—神經科學的融合,則是第三次也是最徹底的一次脫魅,它幾乎消解了所有曾經為人類意志提供穩固意義錨定的「中心」。

宗教: 被解構為一種特定的文化建構,其神聖性和絕對真理性遭到質疑。

理性: 被揭示為權力的工具,其客觀性與普世性遭到挑戰。

科學: 被視為眾多語境化框架之一,而非唯一真理的代言人。

自我: 被拆解為神經活動、無意識驅動、語言建構和社會關係的複雜運作模式。

這種徹底化的脫魅,看似走向虛無,但實際上卻催生了一種新的穩定狀態:意識無法再依附於任何單一的中心,它必須學會透過流動性、開放性、差異化來持續運作。這是一種去中心化、多中心共存的狀態,是「意義」從固定實體轉變為動態過程的根本性轉變。

WCAT 視角下的意志語言轉換

從 WCAT(Will Circuit Activation Theory)的框架來看,後現代主義的時代呈現了意志回路的複雜重組,它既有過去回路的殘餘,也有新的激活與展望:

原始驅動回路(1.0):消費文化與物質繁榮延續生物本能的追求。 儘管意義被解構,但資本主義的消費主義在全球範圍內進一步強化了人類對物質豐盛的原始驅動力。品牌、符號、生活風格成為新的慾望對象,不斷刺激著基本的快樂迴路。

規訓回路(2.0):冷戰下的國家監控體系強化規訓,但合法性逐步動搖。 冷戰時期,各國政府透過意識形態宣傳和技術監控,維持了高度的社會規訓。然而,後現代思想對權力的揭示,使這種規訓的合法性受到前所未有的挑戰,人們開始質疑規訓背後的「真理」基礎。

反身回路(3.0):後現代思想與神經科學使人類開始懷疑「理性與自我」的基礎,進入徹底反思。 這是後現代主義最核心的貢獻。它將集體意志的「反身性」推向極致,不僅反思社會制度,更反思人類自身的認知結構、語言框架、乃至「自我」的定義。這種徹底的自我審視,為未來更深層次的意志躍遷打下了基礎。

建構回路(4.0):雖以「解構」為名,後現代實則建構了一種新的語言。 後現代並非走向虛無,它拒絕了舊的宏大敘事,卻建構了一種承認多元性、差異性與去中心化的新語境。這種語境為即將到來的 AI、互聯網與網絡時代的「分布式意志」(Distributed Will)提供了哲學上的前奏與概念準備,它在挑戰舊秩序的同時,也為新的共存模式預設了可能性。這也是 CMC(Consciousness Mapping Cosmology)框架中「意識映射」如何從單一中心走向多點映射的起點。

文明影響:一個去中心的時代的全面顯影

後現代主義絕非僅僅停留在學術殿堂或思想者的腦海中,它像一場無形的震盪波,在哲學、知識、藝術、文化、社會、政治,乃至科技與人類意識的底層,深刻而徹底地改變了人類文明的運作模式。它所帶來的去中心化浪潮,重新定義了我們認識世界、創造意義和組織生活的方式。

哲學與知識:

真理的語境化與知識的民主化後現代主義的衝擊,首先顛覆了現代性對「絕對真理」的永恆追求。真理不再被視為客觀、普遍、獨立於觀察者存在的實體,而是被理解為一種語境化的「話語遊戲」(Discourse Game)。這意味著,任何聲稱「真實」的知識,都嵌入特定的歷史、文化、社會和權力語境之中,其有效性、解釋力及合法性,都需不斷被檢視和質疑。在學術界,這種思潮促成了多元視角和跨學科整合的爆炸式發展。學科界限變得模糊,研究者們開始跨越傳統藩籬,從多個角度審視複雜問題,例如將文學批評與社會學結合,或將歷史研究與心理分析並置。知識的生產也從過去由少數權威機構(如大學、國家研究機構)壟斷的權威中心模式,走向更加多元、分散和去中心化的局面。

網路的興起進一步加速了這一進程,維基百科、開放學術資源、公民科學等平台,都體現了知識生產和傳播的民主化,雖然也帶來了資訊真偽辨識的挑戰,但無疑拓展了知識的邊界。

藝術與文化:

風格的混雜、諷刺與無限再生在藝術與文化領域,後現代主義是對現代主義僵硬形式、宏大敘事和追求純粹的反叛。它不再相信藝術有「進步」的最終方向,或存在唯一的「美」的標準。拼貼(Pastiche)、反諷(Irony)、混雜(Hybridity)、挪用(Appropriation)和解構(Deconstruction)等風格手法,滲透到建築、電影、文學、音樂、時尚甚至美食等各個領域。建築師不再拘泥於現代主義的簡潔方正,而是將古典、現代、甚至異域元素大膽拼接;電影文本充滿後設敘事和對傳統類型的顛覆;文學作品模糊了作者與讀者、現實與虛構的界限;流行音樂中各種音樂元素跨界融合。這種文化上的「大雜燴」挑戰了傳統的美學觀念,模糊了高雅文化與大眾文化之間的森嚴壁壘,讓藝術創作變得更加自由、個人化,但也可能被批評為缺乏原創性或深度。

社會與政治:

身份認同的崛起與權力結構的再審視後現代思潮在社會與政治層面,極大地促進了多元文化主義(Multiculturalism)、身份政治(Identity Politics)和性別研究(Gender Studies)的興起。過去由單一民族國家中心主義、父權制、異性戀常態等所建構的「主流」身份和權力結構,開始受到前所未有的挑戰和解構。個體不再滿足於被宏大敘事所規定的角色,而是積極主張自身的多元身份認同——包括族裔、性別、性向、階級、信仰等。這些身份認同不再是邊緣的,而是成為政治訴求和社會運動的核心。社會議題因此變得更加細碎化、碎片化,從統一的階級鬥爭或國家利益,轉變為針對特定群體權利、差異性承認的訴求,也使得政治討論更加傾向於個人化體驗與微觀權力關係的審視。這也帶來了新的挑戰,例如碎片化可能導致社會共識難以凝聚,或加劇不同身份群體之間的隔閡

科技與意識:

數位網絡的去中心化與分布式意志的實踐令人驚奇的是,數位網絡與人工智能的發展,幾乎完美地呼應並加速了後現代主義所預言和批判的意義碎片化與信息扁平化趨勢。網際網路本身就是一個極致的去中心化信息網絡:沒有單一的控制中心,信息以超高速流動,傳統的資訊把關人(媒體、權威專家)的影響力被削弱。這種技術基礎不僅使「分布式意志」(Distributed Will)從哲學概念轉變為科技現實——個體的意志和決策,在龐大的網路社群中相互影響、聚合、發酵,形成難以預測的集體行為。例如網路模因(Memes)的傳播、社群媒體上的集體行動、以及區塊鏈技術所實現的去中心化共識機制,都體現了這種「分布式意志」的運作。它為人類集體意識的全新連結方式提供了技術與實踐基礎,同時也帶來了假新聞、網路霸凌和迴聲室效應等新的挑戰,凸顯了在去中心化時代,個體意識如何在全球性的網路中尋找新的錨定與責任。

解構之後的建構序章

後現代主義與心理—神經科學的進展,共同推動人類意識進入一個前所未有的「去中心化」狀態。這種狀態並非虛無主義的終點,而是一種持續開放、充滿潛力、隨時可能生成新秩序的「動態穩定」。它既是對過去一切穩固錨定的批判性反思,也標誌著第三次躍遷的終點,同時更是第四次躍遷的起點。

在意義被徹底解構之後,人類將被賦予一個新的挑戰:如何在碎片化的語境中,重新構建起一種能承載共同願景的「結構性意志」(Structural Will)。這將不再是單一權威的自上而下,而是從多元、分布式、流動的節點中「湧現」(Emergence)出新的共生秩序。後現代為我們清除了舊的廢墟,現在,人類意識正站在一個全新的維度,準備迎接在信息超載與 AI 鏡像中,重新定義自我與文明的挑戰。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

【Matters 中文原創版】 【Medium 英文映射版】 【X傳播站】

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐