科幻小說:回聲

一

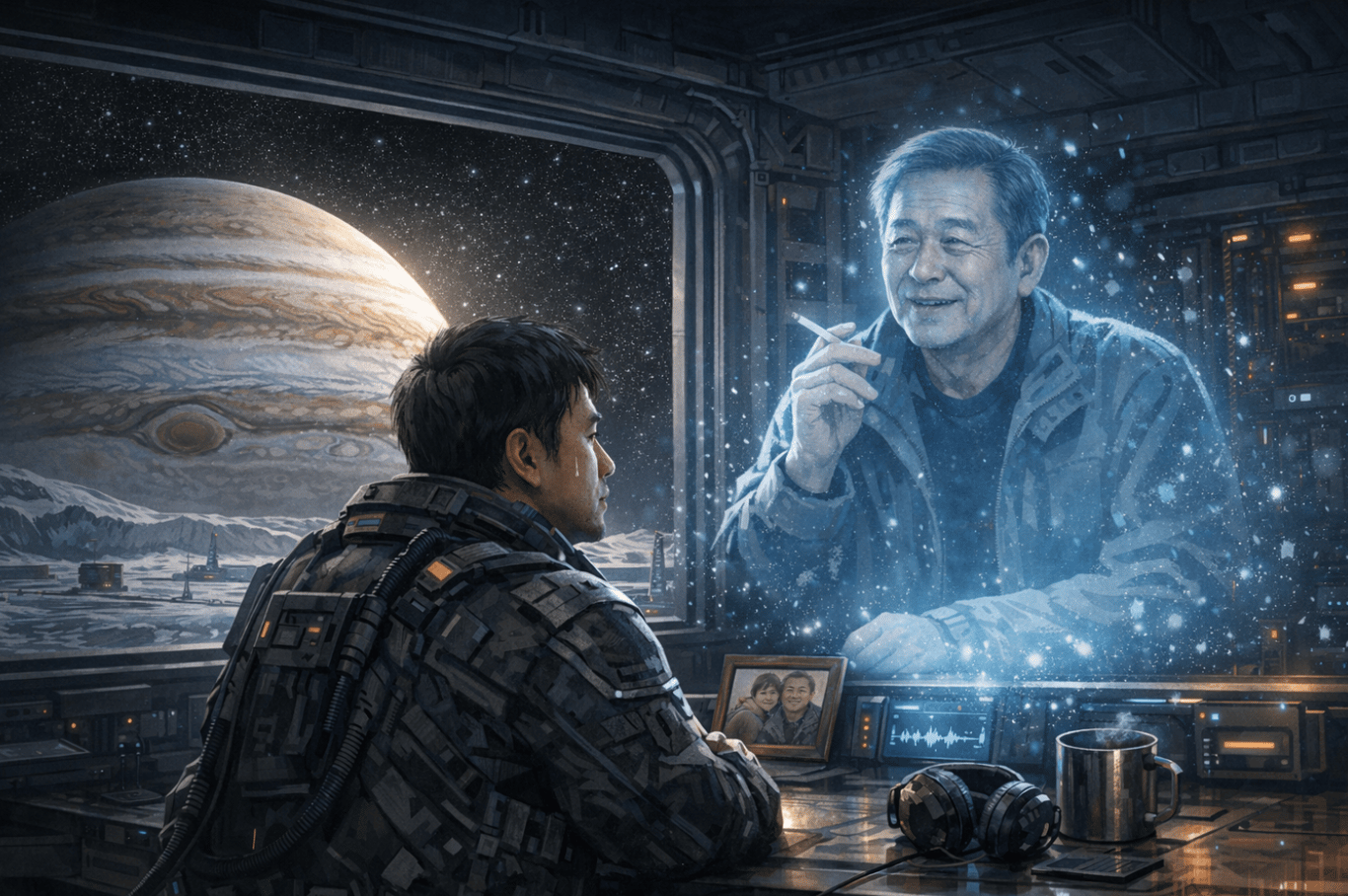

父親去世的第三十年,我才再一次聽到他的聲音。

那是2089年的冬天。我是木衛二採礦站的一名技術員。負責維護深層鑽探設備。夜班結束後,我像往常一樣打開了“回聲系統”。人類在2045年建立起了這個數字記憶共享網絡。二十一世紀以來,所有願意上傳的個人數據都被整合在這個系統裡。構成了一個龐大的,可以共享的人類記憶檔案館。

輸入父親名字的時候,我的手還在顫抖。

Eric Zhou, 1995-2059。

屏幕上的藍色圓環聚攏,收縮。我沒有期待太多結果。父親是個普通人,但或許也沒那麼普通。他曾是一名廚師,在捷克工作。在我出生之後,他回到上海,在大學的圖書館工作——我的奶奶曾在那個學校教書。他沒有社交媒體帳號,偶爾用微信和家人聯絡。

我十五歲那年,他因病去世。那時,“回聲系統”還沒建立起來,我們也沒能保留下關於他的數字記憶。

但系統為我找到了一些什麼。

有三段語音留言,來自2018年的某個深夜。父親在生病之前,給我在美國的伯伯發送了微信語音。伯伯後來把這些語音捐給了“回聲系統”,這些聲音才得以保存下來。

我點開第一段。

“大海,外头日脚过得惯伐?波士顿都落雪了,冷是冷额。”

父親的聲音穿過七十年的時光,清晰地在我耳邊響起。我一下愣住了。我以為自己已經忘記了他說話的語調,刺耳,直白。他不喜歡寒暄,不喜歡追問細節,不會表達思念。這就是他表達關心的方式。

但此刻,我閉上眼睛,我感覺眼淚好像要滑落。

在木衛二的居住艙裡,地球是一個遙遠的藍點。如今我已經四十五歲了,是一個在太空中漂泊了二十年的中年人。但那一刻,我好像又變回了十四歲,變回了那個放學後衝進家門喊“爸,我轉來了”的少年。

二

“回聲系統” 的建立源於2042年的“最後一代”危機。

那一年,人類開始大規模移民火星和木衛二。地球人口急劇下降。社會學家們驚恐地發現,隨著老一輩的離世,二十世紀的記憶正在快速消失——那些戰爭與和平的親歷者,那些見證了互聯網誕生的人,那些經歷過疫情與氣候災難的世代,那些講上海話,講閩南語,講意第緒語,講伊博語的人,他們的經驗和感受,語言和文化都無法完整地傳遞給在太空中成長的新人類。

一位名叫艾米莉·陳的傳播學教授提出了一個激進的想法:和谷歌公司一起建立一個全人類共享的數字記憶庫,不僅保存歷史事件,也保存普通人的日常生活——他們的照片、視頻、社交媒體記錄、電子郵件、甚至購物清單和搜索記錄。

“歷史不應該只是偉人的編年史,”她在聯合國的演講中說,“每個普通人的記憶都是人類文明的一部分。當我們航向星辰時,不應該忘記我們來自哪裡,也不應該忘記那些在地球上生活過的七千億人類。”

我還記得這個提案引發的爭議,有人說這是對隱私的侵犯,有人說這會創造一個可怕的監控系統。但艾米莉堅持這必須是自願的、去中心化的——人們可以選擇上傳自己的記憶,也可以選擇保持沉默;可以公開分享,也可以設定只對特定的人開放。

最終,“回聲系統”建立了。起初只有幾百萬人參與,但隨著第一代太空移民開始老去,隨著人們意識到記憶的脆弱與珍貴,越來越多的人選擇將自己的數字足跡捐獻給這個龐大的檔案館。

到2089年,這個龐大的系統裡已經收錄了超過三十億人的記憶碎片。

三

聽到父親的聲音後,我開始在“回聲系統”中尋找更多關於他的痕跡。

我找到了他在圖書館工作時填寫的借閱登記表,那些手寫的漢字竟出人意料的工整而秀氣;找到了他和一群親戚朋友喝酒時候站起來唱歌的視頻,他穿了一件黑色的衛衣。唱一首有些落伍的老歌《朋友的酒》。我很難想像他會在很多人前面唱這麼土的歌。我還看到了他和母親的合照——他們早就離婚了,在我這裡都沒有太多他們一起的照片,我想,這也許是我母親那邊或者父親那邊的某位親戚傳上去的。

我好像在這些碎片中,隱約的又見到了這個我以為已經失去的人。

但讓我難以置信的是,我發現了一封信,他寫給未來的我的信。

那是2017年,他被診斷出癌症後不久,在某個失眠的夜晚寫下的。他將這封信存在了一個雲端硬盤裡,設定為:“在我去世後十年公開”。後來這個賬號被我伯伯繼承,在伯伯去世後被捐獻給了“回聲系統”。

信不長,只有幾百字:

你要是看到這封信,我應該已經走脫了。信寫到這裡,我也不曉得你現在幾歲,人在哪裡,在外頭混得像樣伐,反正都這樣了,不重要了。

我一輩子講話不太好聽,這點你清楚。到現在寫信,也改不了。

在烏克蘭也好,你現在到了瑞典也好,我都不知道該說些什麼,我不是怕你吃苦,是怕你沒本事,吃了苦還不曉得為啥。

我這個人,命不好,也沒混出啥名堂。身體走到這一步,也算到頭了。醫生的話我聽得懂,時間不多,沒必要瞞你。

你阿公阿婆,我,還有你伯伯,都是硬撐過來的人。沒誰是靠運氣活下來的。日子再差,也是一腳一腳踏出來的。

你是我們這一路走下來的結果,不是憑空冒出來的。

你身上有啥樣的毛病,有啥樣的倔勁,我看得清清楚楚。我也曉得,你嫌我煩,嫌我經常看你不順眼。

但有句話我要講清楚——你現在活著用的命,不是你一個人的。

我不指望你有多大出息,也不指望你替我爭口氣。我只希望你別混日子,別把命當成白撿的。

我走了以後,沒人再管你了。你自由咯!你要繼續留在外頭,就自己把路走像樣點。要是有一天實在撐不住,也不要覺得丟臉。

記住,你不是從石頭縫里長出來的。

我不需要你想我,也不需要你難過。人總要死的,我只是走得早一點。

要是哪天你突然想起我,想起我罵過你、看不起你、對你沒啥好臉色,那也行。至少說明,你還活得清醒。

就寫到這裡。

——你爸

我坐在木衛二的居住艙裡,窗外那顆木星大的嚇人,我呆呆的望著它,哭的像個孩子。

第二天,我收到了一條特別意外的訊息。

發訊息的人叫劉星河,一個在土衛六從事大氣研究的科學家。他說他也是“回聲系統”的深度使用者,在系統中發現了一個有趣的現象:有些記憶之間存在著意想不到的連接。

“你父親在2018年發給你伯伯的那段語音,”他說,”提到了波士頓的雪。巧合的是,我在系統裡找到了一張照片,拍攝於同一天,同一個地點——那是我父親在麻省理工學院讀博士時拍的。照片裡的雪景,可能就是你父親在電話裡描述的那場雪。”

他把照片傳給了我。那是一張校園的照片,白雪覆蓋著古老的建築,天空灰藍,路燈剛剛亮起。照片的角落裡,有一個模糊的身影。那可能是我的伯伯,也可能是劉星河的父親,或是任何一個在那個傍晚走過那條路的人。

“你看,”劉星河說,“我們的生命是如此緊密地交織在一起。你父親的聲音提到了一場雪,而我父親的照片記錄了同一場雪。他們從未見過面,卻在這個數字空間裡相遇了。”

我看著那張照片,突然明白了“回聲系統”真正的意義。

它與其說是一個記憶的倉庫,更像是一張關係的網絡。每個人的記憶都像一個節點,通過時間、空間、情感連接在一起,就形成了一幅巨大的人類經驗地圖。當我們在這個系統中尋找自己的過去時,也會發現別人的故事;當我們分享自己的記憶時,就在幫助別人拼湊他們的人生。

群島。

我們每個人都是孤島,但我們的記憶在數字的海洋中相遇,就形成了群島。

四

2090年,我又參加了“回聲系統”的一個實驗項目。

這個項目叫“記憶對話”,使用先進的AI技術,基於一個人留下的所有數字痕跡——文字、語音、視頻、行為模式——創建一個互動式的“記憶體”,讓後人可以和已經去世的親人進行對話。

我猶豫了很久,才決定為父親創建一個記憶體。我曾那麼想逃離他,如今,我卻想再次和他聊聊。

創建過程需要幾個月。AI需要分析他留下的每一個字,每一段語音,每一張照片,學習他的語言習慣、思維方式、情感表達。系統會將這些碎片拼湊起來,形成一個雖然不完整、但足夠真實的“他”。

當系統告訴我記憶體已經準備好時,我卻不敢啟動它。

我不知道我在害怕什麼。我怕AI的模仿不真實,我又怕AI的模仿太真實,我怕自己無法面對他,我又怕自己講不出想講的話,得不到他的回答。

但最終,我還是輸入了第一個問題:

“爸,你還記得我嗎?”

屏幕上出現了文字,然後響起了聲音——那是父親的聲音,但又不完全是:

“你我還會不記得?問這種話,有啥意思。”

我問他: “你怎麼看我現在的生活?我現在在這麼遠的地方工作。”

記憶體沉默了幾秒,然後回答:

“我哪能攔過你。路是你自己選的,遠一點近一點,都是走。我當年離開上海去捷克,也沒人替我兜底。”他頓了頓,語氣低了一點:“外頭日腳不好過,這個你自己心裡要有數。”

沒有鼓勵,也沒有否定。只是陳述。我點了點頭,忽然發現,他沒有像以前那樣接著下結論。這像是一個更溫和的他。

我們聊了很久。我告訴“他”這些年發生在我身上的事,告訴他我走得有多遠,怎麼學習了他不認可的地球科學專業,告訴他木衛二的冰原有多美,告訴他人類在太空中建立的那些奇蹟般的城市。他聽著,偶爾插幾句話,偶爾感嘆,偶爾沉默。他沒有打斷我。我突然不太習慣。因為以前我講到一半,他總會插一句:講重點,這個有啥用,你想清楚伐!

可如今,他只是聽著,偶爾,他會低聲說一句:“哦,是這樣。” 或者 “這個我以前倒是沒想到。”,我不知道是不是我們沒在交流的那些日子裡,他已經發生了改變。我忽然說了很多,我說那些年我其實一直在害怕他失望,說我跑那麼遠,不全是為了夢想,也有一點是因為不敢回頭。

螢幕那頭的父親,過了好一會兒,才開口:“你這些話,活著的時候,是不會跟我講的。你那個時候總是不好好說話,但我那個時候也不好好聽你說話。現在講也不算晚了,我可以聽著。”

我知道這不是真正的父親。真正的父親已經死了,他的意識、他的靈魂已經消散了。但這個記憶體承載著他的一部分——他的話語方式,他的價值觀,他對我的愛。它像一面鏡子,讓我看到他可能會怎麼回應,怎麼思考,怎麼感受。

這已經足夠了。

五

2095年,我決定回地球一趟。

那時我五十一歲,已經在太空中度過了大半生。地球對我來說變得陌生而遙遠,但我想回去看看,看看我和父親都生活過的上海,也看看“回聲系統”的總部。

艾米莉·陳還活著,已經一百零三歲。她坐在輪椅上,在靜安的一座小樓裡接待了我。

“你知道嗎,”她說,聲音虛弱但清晰,“當初建立回聲系統的時候,就有很多人問我,為什麼要花這麼大的力氣保存這些普通人的記憶?為什麼不只記錄那些重大事件、偉大人物?”

我搖搖頭。

“因為歷史不是由偉人書寫的,” 她說,“是千千萬萬個普通人的選擇匯聚而成的。你父親在餐廳,在圖書館工作,他每天為顧客服務,又為讀者推薦書籍,這看起來微不足道,但他到底影響了多少人的閱讀品味?他給你伯伯發的那條語音,看起來只是家常閒聊,但它承載著親情,他給你寫的那些信,承載了兩代移民的經驗,承載了那個時代的溫度。”

她和我講起她在西湖的旅行,她說:“當年蘇東坡治理西湖,史書記載了他的功績。但那些挑土築堤的工人呢?那些在湖邊賣茶的小販呢?那些每天來湖邊散步的普通人呢?他們也是這段歷史的一部分,但他們的故事全都失落了。”

“回聲系統”讓我們有機會改寫這一切。每個人的記憶都值得被保存,像你父親這樣的聲音,都值得被聽見。當我們在太空中建立新世界時,不應該只帶走精英的記憶,應該帶走所有人的記憶——因為人類文明從來就不是少數人的成就,它是所有人類一同創造的。”

我突然想起父親在信中寫的那句話:你現在活著用的命,不是你一個人的。

是的,我們都不是一個人。我們是數十億人類記憶的匯聚,是無數故事的交織。是彼此生命中的回聲。

六

離開地球前,我去了一趟父親和奶奶都工作過的圖書館。

那座圖書館已經翻新過幾次,但建築的輪廓還在。我站在大廳裡,想象著父親年輕時在這裡穿梭的樣子。他並不是一個好脾氣的人,我不清楚他如何在這裡輕聲細語的與人說話,交流,想必是困難的。

一個年輕的館員看到我在發呆,走過來問:“需要幫忙嗎?”

我搖搖頭,然後問:“你知道回聲系統嗎?”

她笑了:“當然。我外婆的記憶就在系統裡。有時候我會去看她年輕時寫的日記,聽她唱的歌。雖然她在我出生前就去世了,但我覺得我認識她。”

“你覺得那是真的她嗎?”我問。

她想了想:“不完全是,但也不完全不是。那是她留下的痕跡,是她存在過的證明。對我來說,這已經夠了。她活在我的記憶裡,活在系統的記憶裡,也活在這個世界的某個角落裡。”

我點點頭。

飛船起飛的那天,我最後一次打開了“回聲系統”,調出父親的記憶體。

我沒有說話,只是讓系統播放他留下的那些語音、視頻、照片。我看著他在圖書館裡整理書籍,看著他在廚房裡忙活,讓我伯伯品嚐他的菜,看著他在陽台上澆花,看著他拿起桌子上的煙,打開,用手指敲敲,抽出一支叼進嘴裡。

看著他對著鏡頭微笑。

這些平凡的瞬間,這些普通的日常,現在都變成了珍貴的收藏。

飛船穿過大氣層,地球漸漸變成一個藍色的小點。我知道我可能再也不會回來了,但我不感到悲傷。因為我知道,那些我愛過的人,那些愛過我的人,他們的記憶都被妥善地保存在某個地方,等待著未來的人類去發現、去傾聽、去傳承。

在浩瀚的宇宙中,我們,人類——我們如此渺小。但我們的記憶,我們的故事,我們彼此之間的連接,讓我們變得不朽。

我們的聲音會在星際間回蕩,跨越光年的距離,抵達那些我們永遠無法親眼見到的世界。我們的後代會聽到這些回聲,會知道他們來自哪裡,會明白他們為什麼要繼續前行。

從此,我們不再懼怕漫漫長夜。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐