有條件釋放令|撤令難 最長持令 23 年申撤銷不獲批 有病人四度上訴失敗

(原文刊載於集誌社)

文|陳萃屏

攝影|劉貳龍

醫衞局近日公布檢討精神科病人出院安排的「有條件釋放」機制 ,修訂方向包括擴大適用範圍至自願入院者、增加「釋放條件」等。有被施加「有條件釋放」的病人指出現行制度的多個問題。

曾被施加「釋放令」十年、在內地工作的夏志偉,過去多年,每月要特地返港覆診打針;被施令七年的阿全(化名),因針劑副作用,拒絕接受注射而違令、被強制入院,之後住在中途宿舍,過著被沒收銀行卡、設門禁的「監管」生活。兩人都是在持令多年後,才發現自己有權利申請覆核「有條件釋放」;夏志偉更曾四次覆核,均以失敗告終。

《集誌社》獲醫衞局回覆,指過去五年,申請撤銷「有條件釋放令」的 78 名病人中,有人最長持令 23 年、申請撤令仍不獲批。社工表示長時間不撤令,或令患者有巨大心理壓力,擔心一旦違反條件,會被強制送院。法律學者指,機制實施 35 年以來從未檢討修例、覆核困難、不設限期,未有平衡病人權益,「沒考慮過人權問題」。

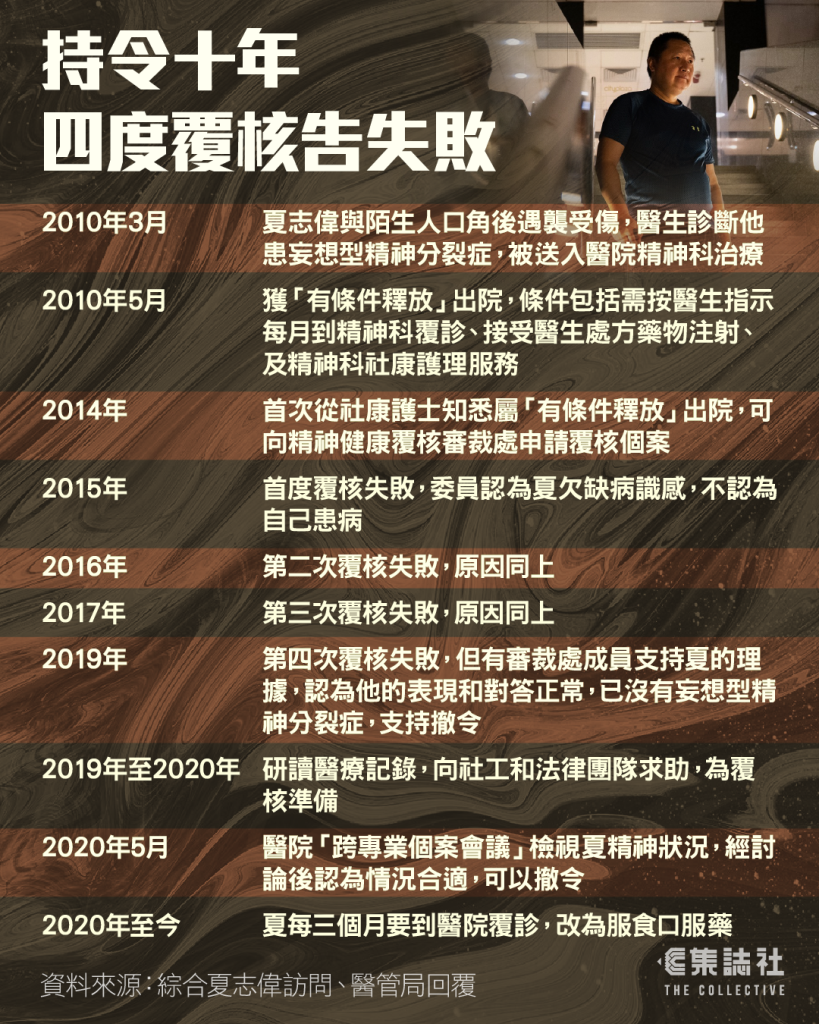

夏志偉在 2010 年確診精神分裂症,被施加有條件釋放令達十年,在北京工作的他,期間月復月穿梭兩地覆診打針。

持令十年 每月北京飛香港覆診打針

三年多前,夏志偉逛商場時,被一名高大的年輕男子撞倒在地,男子沒道歉就離去;但夏志偉只能硬吞下怒氣,「我與他人起衝突會很『蝕底』」。他至今仍記得,那股不忿和冤屈;當時,他被施加「有條件釋放令」已達 10 年,他深怕自己一旦表現得稍為激動、便會被認定為「病發」。

2010 年 3 月,夏志偉與陌生人口角後,遇襲受傷送院,醫生診斷他患妄想型精神分裂症,強制他入院接受治療。住院兩個月後,夏志偉被施加「有條件釋放令」出院。當時在北京工作的他,每月都要專程回港,到醫院接受藥物注射,會見醫生、護士和社工。月復月兩地穿梭的覆診生活,令夏志偉看不到盡頭;他只知道,一旦不回港覆診,他就要重返精神病院。

「被困在黑箱中」 持令四年方知悉

好長一段時間,夏志偉的情緒跌至谷底。醫護表示,他有施襲的醫療記錄,儘管這與他的認知並不相符,他仍然被強制覆診,「我感覺自己像被困在黑箱中,怎樣呼叫都沒人理會。」

一直到四年多後,夏志偉才首次從社康護士知悉,原來自己是受「有條件釋放令」所限、每月都須到醫院接受注射治療;護士又告訴他機制設覆核,他可循精神健康覆診審裁處覆核命令。這項資訊,為他身處的黑箱帶來一絲曙光,他毫不猶豫申請覆核。

集誌社檔案:甚麼是「有條件釋放令」? 逾兩成人「持令」十年以上

「有條件釋放令」現時適用於強制羈留,並有刑事暴力病歷記錄或傾向的精神科病人。這些病人須在特定條件下出院,包括居住在指明的地方、定期覆診、服用醫生所處方的藥物,或受社會福利署署長監管等。如沒遵守條件,可將病人召回醫院接受住院治療。醫管局指截至今年 4 月 1 日,有 1311 人獲「有條件釋放」,其中 350 人(近27%)持令 5 至 10 年, 305 人(近23%)持令 10 年以上。

防暴持盾強制送院 為出院接受「有條件釋放」

同樣不知道「有條件釋放令」設覆核機制的還有阿全(化名)。約 20 年前,阿全被診斷患思覺失調,初期在公立醫院覆診時,他曾向醫生稱會攜帶日本木劍外出,結果被視為具「刑事暴力病歷記錄」病人。七年前,他被指毁壞鄰居鐵閘、收音機聲浪滋擾他人,獨居的阿全有一日被強制送院。

當日景象,他歷歷在目:「 一群消防、救護,警察持盾牌來到我家門,當正我一定會襲擊他。」住院期間,阿全一直未獲告知出院日期。急欲出院的他,偶然在醫院壁報板上看見「有條件釋放」等字眼,主動向醫生提出,願意接受「釋放令」換取出院。

因副作用拒接受藥物注射 被強制住院

阿全出院的條件是,每隔三個月要到醫院覆診接受藥物注射,會見社康護士及社工等。可是,注射針劑的副作用令阿全失去行動力、易累、表達能力變差,他覺得當時的人生好像失去意義。

接受藥物注射差不多兩年後,阿全在覆診時向醫生提出,不想再接受注射治療。醫生指阿全不接受注射屬違反「有條件釋放令」,阿全再被送入精神病院。

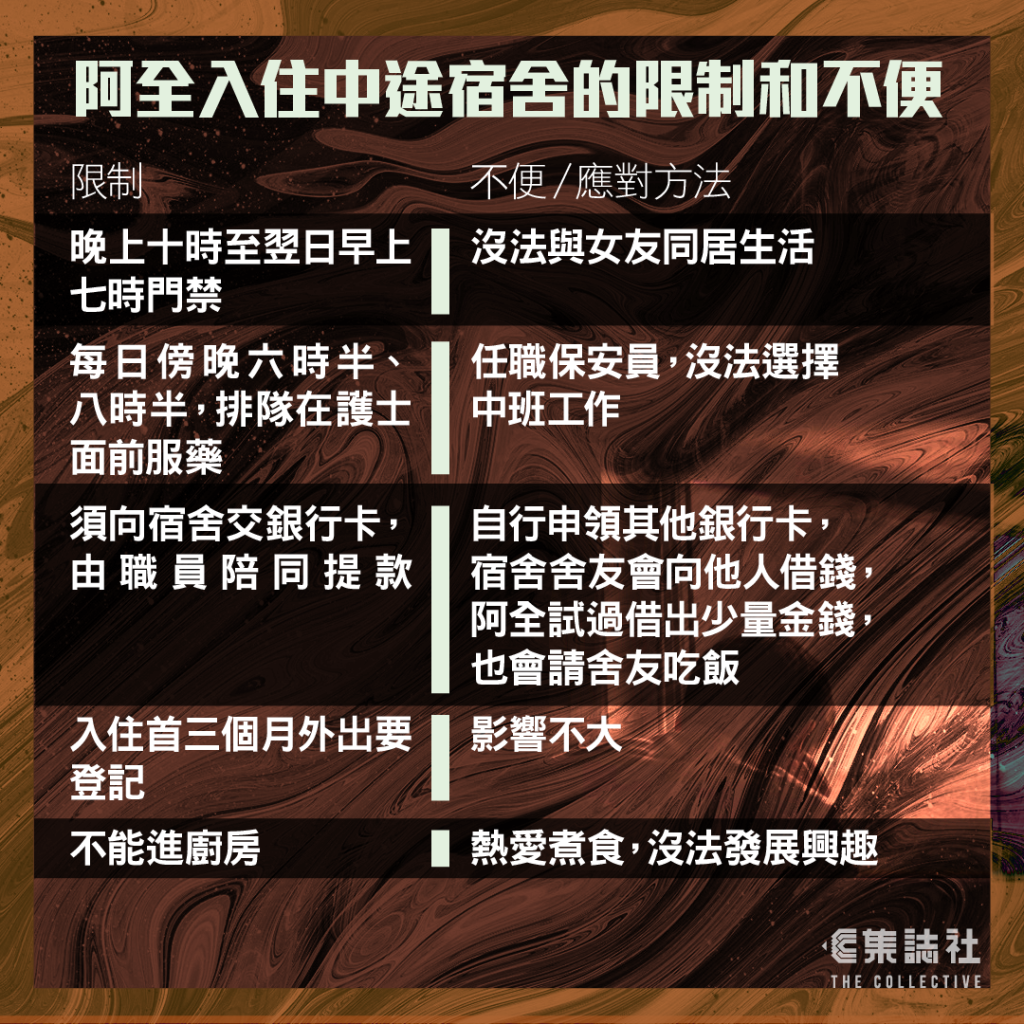

入住中途宿舍設門禁、交銀行卡

阿全這次住院情況較穩定,他明確表示,不欲再接受藥物注射;醫生於是以入住中途宿舍,作為他「有條件釋放」的出院條件。當時醫生曾表示,他約需居住兩至三年;不過,至今近五年,阿全仍未看見離開中途宿舍的可能。

阿全說,中途宿舍限制多,例如設有門禁,院友由晚上十時至翌日早上七時不得出入宿舍、每日晚上六時半和八時半要在職員面前服藥、愛好煮食的他不得入廚房、須向宿舍交出銀行卡,要由職員陪同下提款。居住在中途宿舍兩年多,他曾申請回家生活,因當時他有一名穩定交往的女友,二人計劃結婚,他望與女友同居、惟申請並不成功。

申請被拒後,阿全自行搜尋相關法例,才知道有機制可以申請覆核。於是他在覆診時向精神科護士索取申請覆核表格,但連護士也不知道如何取得表格,「連護士都不知,他如何告知我,我有這樣的權利?」阿全隨後再到精神科門診找職員協助,才成功向精神健康覆核審裁處申請覆核。

精神科醫生:「有條件釋放」非監獄系統 為確保覆診有必要

精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱指,將「有條件釋放」稱為「有條件出院」或更準確,因這是讓病人接受治療的機制,「我們是一個醫療系統,不是一個監獄系統。」

陳友凱解釋,機制是針對一些因病受幻覺或妄想影響,有暴力風險、卻沒法察覺自己患病的人士:「很多時候他不會同意入院治療」,故需要強制入院。他續說,部分病人接受治療後,雖然幻覺消失、情況穩定,但仍會受疾病影響,認為以往因幻覺所經歷的事情都是真的,不認為自己有病。這類病人很大機會在出院後不繼續覆診,為確保他們接受治療、以免病發,機制有其必要。

法律學者:機制不設限期 七成半受訪者不知如何終止

不過,有法律學者批評,現時機制未有平衡病人權益。港大法律學系助理教授、醫學倫理與法律研究中心副總監張天目,在 2020 和 2021 年在一間中途宿舍進行問卷調查。調查發現,47 名受訪者中,有 63.8 % 受訪者指完全不了解「有條件釋放令」,近三成人不知道自己要遵守的條件是甚麼。

有 74.5 % 受訪者不知道可如何終止「有條件釋放令」,而在自稱知悉自己權利的受訪者中,只有 38.5% 能正確描述申請覆核過程,但沒有人能詳細說明過程;相反,有 74.5 % 受訪者,可正確指出違令的後果。

張天目認為,此結果反映醫護人員提供資訊時,只集中「警告」病人、但沒向病人指出他們的權益是甚麼。她強調不是主張撤銷整個機制,但認為多年來,機制沒有平衡病人權益,「基本上『有條件釋放』沒考慮過人權問題,制度逼一些人接受治療,令一些人沒任何選擇權,一定要去吃你的藥。但如果是面對其他疾病,不會這樣做。」

最長持令 23 年申撤銷未獲批 過去五年僅 16 宗撤令

現行機制下,被施令病人需自行向精神健康覆核審裁處申請覆核個案,或須主診醫生經檢驗後認為合適、並獲精神病院院長批准,才可撤消「有條件釋放令」。

醫衞局回覆截至今年 7 月的過去五年,審裁處共接獲 78 宗持令者申請無條件釋放,其中 16 宗(近20%)申請獲批。在申請撤銷個案中,已接受有條件釋放的年期由最短一年至最長 23 年不等。至於獲批撤令個案中,已接受有條件釋放的年期則由最短 3 年至最長 13 年不等。醫衞局表明,已接受有條件釋放的年期,並非審裁處考慮個案的主要因素。

張天目認為,若病人已長期情況穩定,又沒證據顯示會對任何人構成危險,卻因多年前的記錄而過著受限的生活,制度很「奇怪」。她指有患者曾對她說,本身都想服藥、但就是不喜歡被強制,「你越逼對方就越不想做」;她觀察到,「強制」覆診和服藥帶來的創傷也很大。

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵說,機制是強制措施,若患者違反條件就會被召回醫院,「會很擔心隨時有甚麼不符規定,要回去醫院治療,就沒有了一些人身的自由。」加上現時機制下,「有條件釋放令」不會自動取消和自動覆檢,患者長時間持令,「對於他們來說是要承受很長時間的壓力。」

四度覆核告失敗 醫院突撤令未解釋緣由

曾持令十年的夏志偉,在持令四年多後,才知悉自己有權覆核。他在 2015 年至 2019 年四度覆核,最終均以失敗告終。

為成功覆核,他在 2019 年購入自己所有醫療記錄,包括醫護收他入院時的手寫排版副本、也有醫生描寫其精神狀況的記錄。夏志偉認真研讀厚疊疊的文件,上面有螢光筆劃過的痕跡、以及他的細字筆記。翌年,他準備再向審裁處覆核之際,卻突然收到醫院電話,稱基於醫生決定撤銷其「有條件釋放令」。

「身邊所有人都恭喜我,但我不快樂。」在審裁處提出撤令,正式覆核前夏志偉會獲醫生及社工撰寫的報告,有關理據可留作記錄,他也可提自述書;現時由醫院主動撤銷「釋放令」,令他無法得知撤令緣由。

集誌社檔案:覆核「有條件釋放令」九部曲

康和互助社聯會主任鄒長順,自去年起開始接觸被施加「有條件釋放令」人士。他認為,持令者一般不清楚自身的權益,加上申請覆核程序不清楚、欠缺資訊,持令者一般較難自行申請覆核。他至今已協助八人申請覆核,其中五宗失敗、兩宗仍在等候結果。他整合申請覆核程序如下:

1.被施令病人,首年不得向精神健康覆核審裁處申請覆核

2.一年期限過去,病人要向自己的個案經理索取覆核申請表

3.個案經理在病人下次覆診時,帶同申請表見病人,普遍是一個月內見一次

4.病人填妥申請表交回個案經理,或自行寄往精神健康覆核審裁處

5.審裁處收到申請後,約兩個月通知排期結果

6.正式覆核前,社工或醫生會分別會見病人,向審裁處提交報告;病人同獲得該報告

7.病人可在覆核前向委員提交自述書

8.正式覆核日,病人可在親友陪同下,到審裁處回應委員提問或陳述自身狀況

9.覆核完結後,一般在兩至三個月後知悉覆核結果

就夏志偉的情況,醫管局回覆表示,醫護人員在病人出院前已清楚解釋安排,病人出院時簽署文件,確認知悉出院後需遵守的條件及其享有的權利,包括可就安排提出覆核等;出院後,院方在往來書信中,多次重覆提醒相關安排及權利。

至於其撤令安排,醫管局指醫院在 2020 年 5 月檢視其精神狀況,經討論後認為可以取消「有條件釋放」安排;主診醫生在同年 6 月,向病人交代有關評估結果,及通知病人已取消「有條件釋放」條件,當時病人表示明白及接受。

審裁處成員:很難不信主診醫生判斷

阮淑茵同時是精神健康覆核審裁處成員,她說,每次覆核都由審裁處主席、一名醫務成員、一名社工,及一名其他界別,例如是輔導職系成員一同審核。處理每宗申請約需半小時,成員與申請人及主診醫生會面後,會討論個案,再由主席決定申請結果,成員負責給予意見。

在阮淑茵曾參與審核的申請中,無一個案可獲撤令。她說在審核時會觀察申請人言行、參考醫生診斷和社工報告等,判斷大部分的個案都需要繼續持令。不過,阮淑茵說,曾有一宗個案令她有所猶豫,因病人對答正常,但參考主診醫生報告後,又會認為無法撤令,「因為一聽主診醫生講,病人唔見你時係點點點,呢個時候很難不信對方的專業判斷。」

持令者:失去自主權

持令十年,令夏志偉最受打擊的是前度女友在期間與他分手,分開多年再度提起,他的眼眶仍泛紅。他也自覺人生失去不少自主權,除每月要定期打針覆診,家人也在夏獲令後堅持為他安排工作,令他感覺人到中年,仍沒法決定自己的人生方向。

2020 年獲批撤令後,家人終同意讓他回港工作,讓夏志偉回流任職會計師。他說仍然希望可以在事業上有所發展,有一點儲蓄、規劃好日後生活。

至於被施令七年的阿全,年輕時任職裝修師傅、懂水電工程,曾是一間小型裝修公司東主。阿全很喜歡自己的家,主動邀請記者到他家中完成訪問。走進阿全的家,能眺望獅子山景色、窗外一片綠油油,日光映照在屋內,十分寫意。這個安樂窩除地板外,其餘裝修都由阿全自己一手一腳負責。

阿全形容自己是一個追求自由的人,回想昔日生活,他閒時能到外地旅遊、偕友人學習畫畫,快活非常;他聽聞身邊有舍友已持令 30 年,年復年每月打針、見護士社工,他很擔心自己的情況也會長期持續:「這樣過一世,我沒法接受。」

他近年找到一份夜更保安工作,覆診時向醫生提交證明,醫生容許他毋須遵守宿舍門禁安排;現時阿全只需在傍晚回到宿舍,在護士面前服藥,但他仍不希望一直過著被「監管」和向他人報告的生活。為此他一直努力準備,今年七月初在審裁處首度覆核,至今他仍在等待覆核結果。

集誌社檔案:安安幼稚園斬人事件 釀 6 死 44 傷 事後設「有條件釋放令」

「有條件釋放令」自 1988 年實施。港大法律學者張天目說,制度是在「安安幼稚園」無差別斬人事件後設立,當時社會對事件感震驚,政府在倉卒情況下設計制度,故未有參考外國實施情況,只是因應本港情況、盼機制能最大機會提前「捉到」如案件中的行兇者,研究如何對其實施管制。

張天目說機制自設立以來從未檢討和修例。「今時今日我們有聯合國的殘疾人權利條約,國際上就保護病人權益方面,也有其他新進展。即使你以往有平衡病人權益,現在都不足夠,都要再檢視,更何況當時平衡都不在他們想法之內,怎樣去控制人才是重點。」

「安安幼稚園」無差別斬人事件發生在 1982 年,一名居於長沙灣元洲街邨(現已重建為元洲邨)人士因精神分裂症復發,疑受妄想影響,先持刀殺母妹、再到樓下的幼稚園揮刀施襲,造成 6 死 44 傷。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐