【閱讀筆記】「把自己流放到外地」 旅行其實應該是一件更有儀式感的事情—《絲路分手旅行》

如果我能抵達地理的邊界,我就有能力走到愛情的盡頭。「從今以後 只要能夠傷害你,讓你痛苦的事,我都會盡量去做。」完成了旅行,我就能消弭你的預言,你留在我身上的最後一個東西也即將銷解。

對於交通相對便利的現代人來說,「旅行」已經是常見的休閒娛樂,我們或許每天都能夠看到朋友在社群平台上發布正在海外旅遊的種種訊息,有些人也會把出國旅行當成例行公事,為自己訂下「每年出國N次」的目標。然而,把自己流放到一個陌生的地區,或許從來都不是一件容易的事,它本身甚至帶有某種「儀式性」,也因為這種特殊的感知經驗,讓旅行有時會因為一件事情的結束而展開,而它本身的「結束」則象徵著另一種新的旅程。

紀念結束的旅行 本身的結束卻是另一個開始

在《絲路分手旅行》中描述的這場旅行,就是屬於這類;它起源於一段戀情的結束,是作者李桐豪在自己29歲的最後一個月所展開的冒險,並且將在旅程結束後,迎來30歲的新生命。此外,由於與前任在經濟與生活觀念的差異、爭吵,它也成為了作者在與過去的一切「分手」的同時,破除預言的挑戰。被看衰將在30歲窮困潦倒,他卻在這個時間點橫跨了整個中國,來到某種意義上的世界盡頭,儘管旅費確實拮据,在經歷完整趟旅程、看遍了那些在經典、小說上描述的風景,詛咒卻成了祝福,而他也終將心甘情願地繼續接下來的人生。

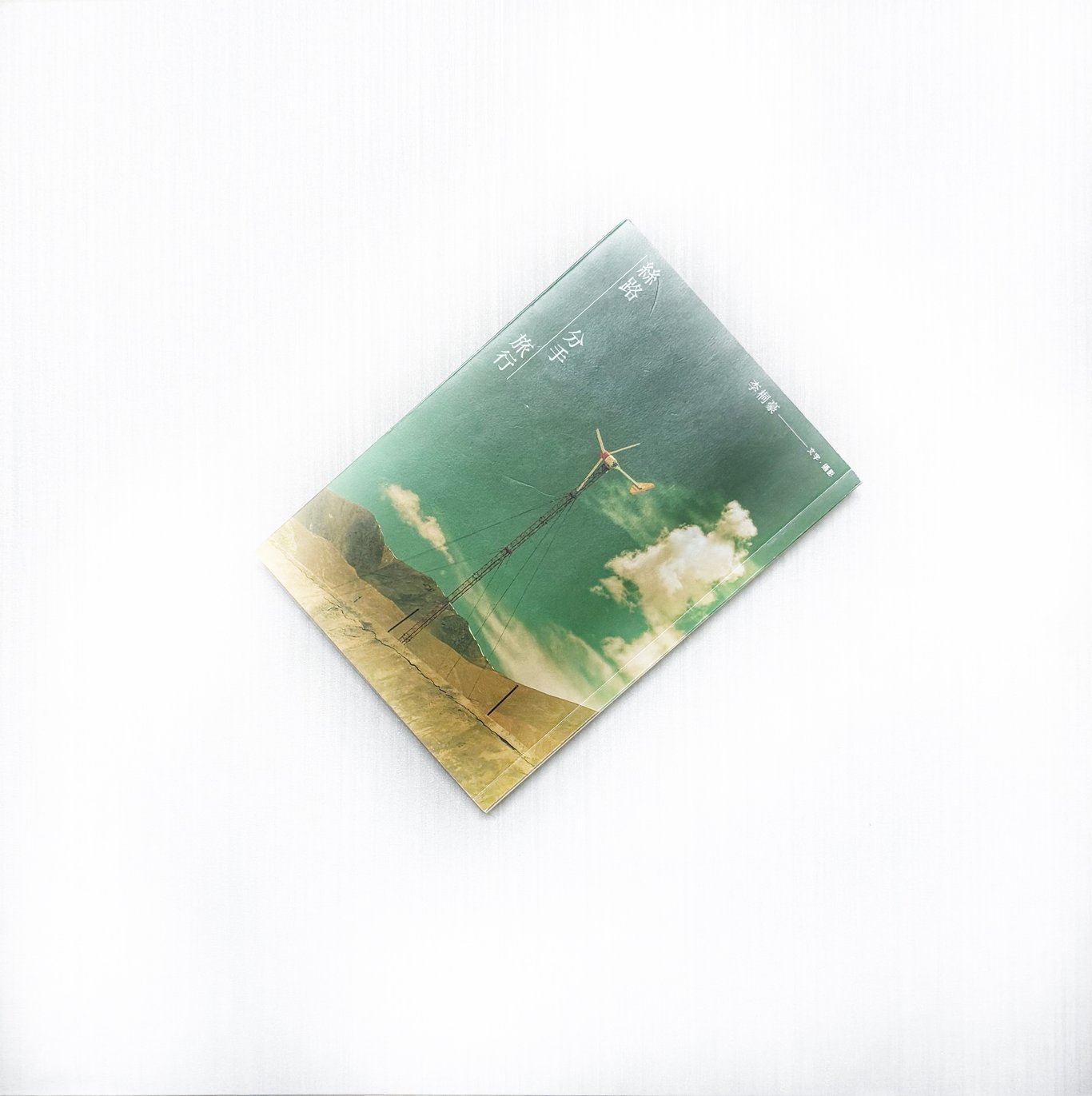

距離書中描述的千禧年前後,已經過了20年,以中國近代發展的速度來猜測,許多風景大概已經完全不同;但這並不妨礙我們走進作者的這趟旅程當中,更何況他還放了一些照片在裡面,讓讀者也能看見他所經歷的片段。看到有讀者分享,覺得重點在於「分手」,所以「把絲路換成其他荒涼的地方」也無妨,但玄奘的取經或許也能對應著作者對於內心平靜、放下執著的追求,他們都因這趟旅程的經歷而改變,並且在旅程的終點獲得了一些什麼。

重新回到不那麼方便的年代 體會「旅行的意義」

看過李桐豪的《紅房子》、《子彈與玫瑰》,但《絲路分手旅行》所揭露的其實是另一個更私密的作者,儘管其中充斥著「不正經」的文句,卻也展現出更真實的他,甚至因此讓他在笑鬧底下的暗潮洶湧變得更加明顯。在這個旅行已經日常化的現代,李桐豪這趟可以說是克難、拮据的旅程,也多少把旅行曾經具備的意義帶回到讀者面前,藉由把自己短暫流放到異地的儀式與試煉,儘管終究會回到原處,我們卻也將不再是出發時的那個自己。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐