被允许活下来——中东半个世纪的生存筛选

如果把时间拨回到二十世纪六七十年代,中东并不是今天这个样子。

那时的伊朗、伊拉克,被视为“有前途的国家”。它们拥有石油、人口和完整的国家结构,也正在推进工业化、教育和基础设施建设。德黑兰和巴格达并不只是政治中心,更是区域性的文化与经济节点。阿富汗尚未成为长期战乱的代名词,它在地图上的位置,更像是连接中亚与南亚的通道,而不是被反复争夺的对象。

当年的中东,至少在许多外部观察者眼中,是一片正在进入现代体系的土地。它并不稳定,但也并未被判定为“注定失败”。没有人会理所当然地认为,这些国家几十年后会长期陷入制裁、战争或失序;更没有人会预料,真正积累财富、资本与秩序的,会是一些体量极小、存在感极低的海湾城邦。

而今天,几乎所有人的直觉都已经反转。中东被想象为冲突的代名词,被视为风险高于机会的地区;富裕、稳定与全球化的象征,则转移到了另一批国家身上。这个反转并非一夜之间发生,也不是由单一事件触发,而是在半个世纪里,一点点被固化下来。问题是:这一切,究竟是怎么发生的?

那些旧照片里的中东,并不像今天这样紧绷

在不少上世纪六十年代的旧照片里,中东看起来并不像今天这样紧绷。德黑兰的街道上,有穿着西装的年轻人,咖啡馆里讨论的是文学、工程,或者国家未来;巴格达的大学校园里,学生谈论石油工业、基础设施与现代国家的蓝图;喀布尔曾经是旅行者笔记中的中亚驿站,城市并不富裕,却有一种缓慢而稳定的秩序。

那时的中东,并不只是冲突与宗教的代名词。它更像是一片正在被纳入世界体系的地区:资源被发现,国家开始成形,人口与城市化推进,未来似乎具备某种可以想象的方向。

如果站在那个年代向前眺望,很少有人会认为,真正的区域枢纽会出现在沙漠边缘的小城;也很少有人会预料,后来承载资本、航运与金融秩序的,会是一些人口稀少、历史并不厚重的地方。伊朗、伊拉克这样体量庞大、资源集中的国家,当时几乎天然地被视为中东的“中心选项” 。而今天,区域重心已经悄然移动。航空枢纽不再位于人口最多的国家,金融与资本的集聚,也不再扎根于历史最悠久的首都。多哈、迪拜、阿布扎比这些名字,逐渐取代了曾经被视为理所当然的中心。

与此同时,另一些地方却在反方向上滑落。伊拉克的国家能力在战争与重建之间反复被削弱;阿富汗在数十年的冲突中,逐渐失去了作为“正常国家”连续运作的时间;也门从边缘地带变成全球航道上的不稳定源;而黎巴嫩曾经引以为傲的金融与中介地位,则在极短时间内坍塌。

这些变化并非同时发生,也不完全出自同一个原因。但它们共同指向一个现实:中东并没有整体意义上的衰落,它只是进入了一套与过去不同的生存筛选机制。

在那个年代,资源型大国并不是一条错误的路

回到20世纪中叶,资源型大国的道路并不是一种错误选择。相反,在当时的国际环境中,那几乎是一条最符合现实条件的路径。

石油被迅速纳入工业体系,成为国家财政与国家能力的重要来源;国家被视为现代化的核心载体,承担工业化、军队建设与社会动员的任务。在冷战结构下,体量越大、资源越集中、地缘位置越关键的国家,越容易被视为值得投入的对象。

伊朗、伊拉克在那个阶段选择强化国家能力、扩大政治叙事,并不完全出自扩张野心,而是顺应当时的规则。国家被需要,大国被拉拢,资源可以转化为发展筹码。在这种逻辑中,国家的存在感越强,反而越容易获得外部支持。

即便像阿富汗这样并不富裕的国家,在冷战缓冲区的结构下,也曾拥有相对稳定的外部环境与内部秩序。它的问题并不在于起点太低,而在于后来失去了维持这种状态的条件。

因此,问题并不在于这些国家当年走错了路,而在于:它们所依赖的那套规则,后来发生了改变。

冷战结束后,国家开始从“资产”变成“风险源”

冷战结束后,中东的外在面貌并未立刻改变,但底层逻辑已经发生了转向。国家不再因为“重要”而自动获得保护,反而更容易因为重要而被纳入风险管理的对象。外部力量的介入方式,也从长期扶持盟友,转向成本更低、节奏更快、目标更有限的手段:制裁、代理冲突、军事威慑,以及金融与技术限制。

这些方式并不以重建国家为优先目标,而更强调控制不确定性。在这样的环境中,中东国家开始长期承受一种新的压力——并非持续战争,而是持续存在的安全成本。

这种成本并不总是以军事冲突的形式出现,而是体现在财政安排、投资预期、社会信心与制度运作之中。一旦国家的政治、财政与安全高度绑定,每一次外部摩擦、每一次局势升级,都会被迅速放大,直接冲击发展本身。

资源型大国在这一阶段反而显得更为脆弱。资源集中意味着国家高度可识别,体量庞大意味着调整成本高昂,而强烈的政治叙事,则不断放大安全外溢。国家能力不再只是优势,也逐渐成为风险的放大器。

中东的分叉:继续当“大国”,还是降低目标活下来

正是在这样的背景下,中东开始出现清晰的分叉。

一部分国家继续沿着“大国路径”前行。资源仍然被视为国家力量的核心,安全与政治议题高度外溢,国家被迫在长期对抗中维持高强度动员。这条路径并不意味着立刻失败,但几乎注定伴随着高波动、高消耗和低确定性。沿着这条路径走下去的国家,往往并非缺乏调整意识,而是很难真正退回到低存在感状态。伊朗与伊拉克在冷战后所面对的,并不是简单的政策选择问题,而是一种国家形态逐渐被重新定义的过程。

伊拉克的风险更早显现。国家能力在战争与外部干预中被削弱后,资源并未自动转化为发展动力,反而迅速演变为派系分配与博弈的筹码。国家重建在多重安全框架中反复受阻,稳定本身成为一种高成本状态。

伊朗的处境则更具持续性。随着国家安全议题不断外溢,伊朗逐渐被固定为一个长期需要被“管理”的对象。核问题并非突然出现的转折点,而是在这一过程中自然浮现的焦点——它集中承载了主权、安全与国家地位的诉求,也集中触发了外部世界对风险的评估。

在这种结构下,制裁逐渐从阶段性工具,演变为一种长期约束机制。金融系统的隔离、投资预期的消失、技术获取的受限,持续改变着国家运行方式。资源收入更多被用于缓冲外部冲击,而非结构性升级;国家能力被优先用于维持基本稳定,而不是拓展制度弹性。

这些国家并未在一次失败中倒下,却被锁定在一个高消耗、低确定性的轨道上。它们并非缺乏发展所需的要素,而是缺乏脱离安全框架的空间。大国路径在新规则下并非不可行,但代价越来越高,而退出成本几乎不存在。

与之相对,另一部分国家开始主动降低目标。它们不再试图证明自身的历史使命,而是将国家功能收缩为平台、通道与接口。航运、航空、金融、调停与结算,逐渐取代资源本身,成为新的生存基础。

当财富的来源从地下资源,转向信任、规则与结算能力时,体量与历史开始从优势变成负担。小国反而更容易调整方向,也更容易在大国博弈中维持可替代性。

幸存者与变量:沙特、以色列,以及被抬高的安全底价

沙特在这一结构中占据着一个特殊位置。它并非中东最成功的国家,却是少数长期存活下来的大国之一。它的生存并不依赖于输出意识形态或争夺领导权,而建立在长期的低雄心之上。石油被用来换取安全,王权稳定被置于一切目标之上。

直到近十余年,当能源结构变化、外部依赖不再稳固,沙特才开始被迫向更低风险、更平台化的方向调整。这种转向本身,恰恰说明旧时代的大国生存方式,正在失去确定性。

以色列则构成了一种长期存在的结构变量。它并不需要被单独写成国家案例,却持续抬高整个地区的安全底价。在这样的环境中,国家能力不足、社会结构碎片化的国家,会长期承受远高于自身承受能力的压力。安全议题不再是阶段性问题,而成为一种长期背景。

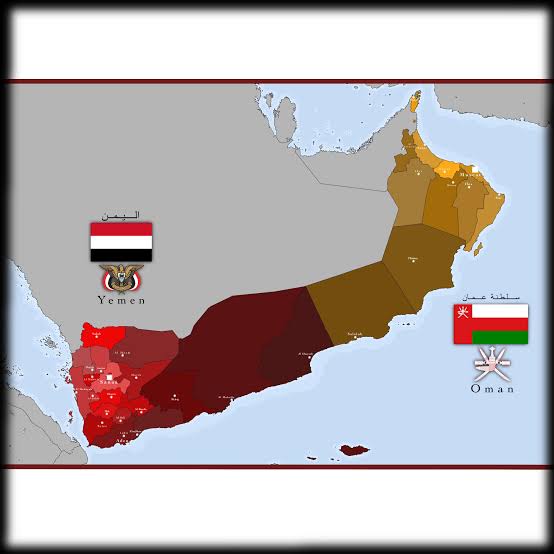

阿曼与也门:同一地缘位置,不同的生存选择

在高压环境下,小国与边缘国家的选择显得尤为关键。阿曼与也门的对比,几乎可以被视为一张清晰的切片。两者地理相近、文化相似,却走向完全不同的结果。阿曼极力压低存在感,不争夺话语权,也不承担地区性使命,它的安全逻辑并非强大,而是避免被卷入。

也门则因其地缘位置无法中立,长期被卷入外部安全议题。国家能力在持续消耗中逐渐失效,发展与重建一次次被打断,最终演变为长期失序的状态。

中东真正的问题,从来不是发展

回看这半个世纪的中东变化,真正决定命运的,并不是哪一个国家更勤奋、更勇敢,也不是制度设计或文化差异本身,而是一个更现实、也更残酷的事实:中东的问题,从来不是发展能力不足,而是生存成本被系统性抬高。

在冷战结束之前,国家的体量、资源和战略重要性,往往意味着被拉拢、被投资、被保护;而在冷战结束之后,这些特征却越来越多地意味着被审视、被约束,甚至被预先当作风险源来处理。

正是在这样的环境中,发展开始变成一件高度脆弱的事情。一旦国家无法控制自身被卷入外部安全议题的频率,经济增长就不再是线性积累,而是一次次被打断、被重置,被迫让位于稳定本身。

这也是为什么,一些体量庞大、资源充沛的国家,会长期停留在“潜力巨大却难以兑现”的状态;而另一些目标有限、存在感刻意被压低的国家,却能够在不显山露水的情况下积累秩序与财富。差异并不在于谁更聪明,而在于谁更早意识到:在当代中东,避免成为问题,本身就是最重要的能力。

从这个意义上说,中东并没有所谓的“集体失败”。它只是进入了一个不再奖励雄心、也不再奖励强大的时代。这个地区真正稀缺的,既不是石油,也不是资本,而是让国家长期停留在安全议题之外的空间。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐