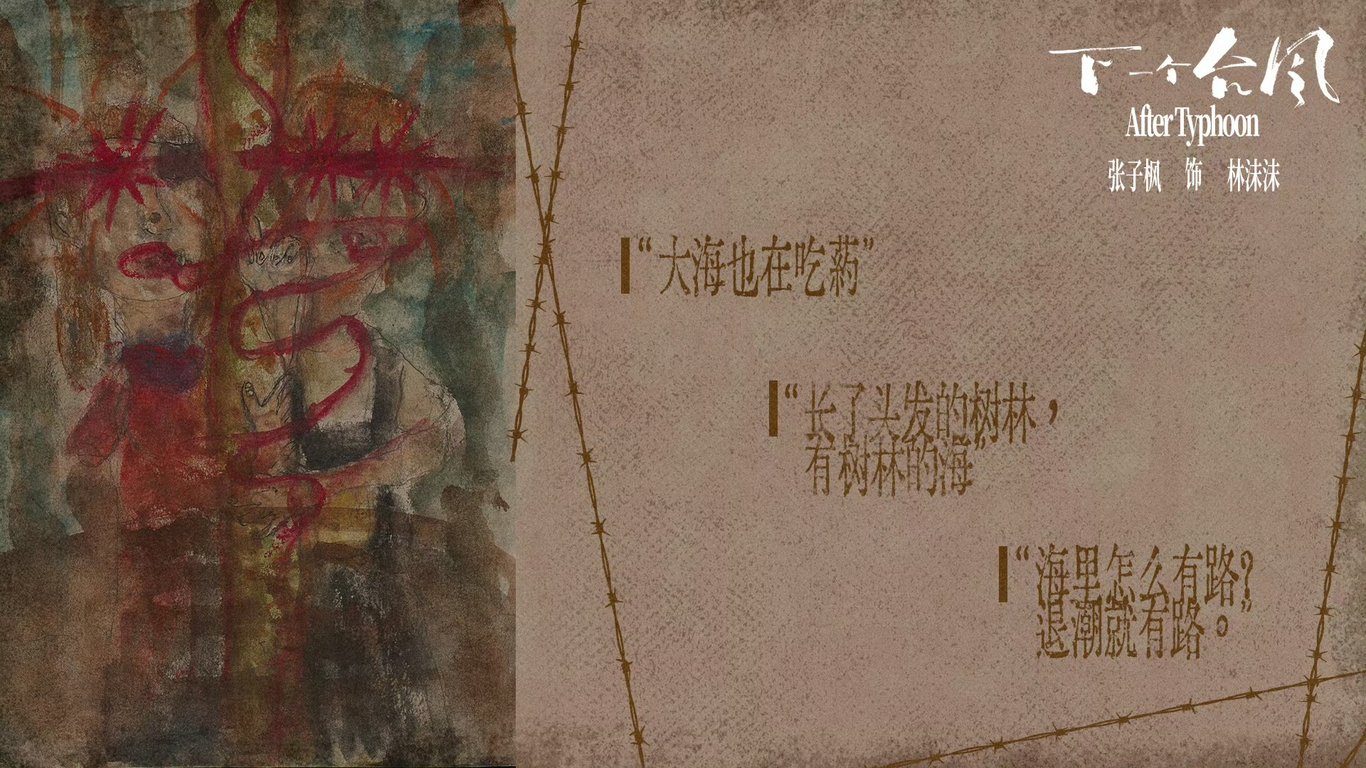

松散地融化在天空下

实体的各种环境我都已感知足,最想脱离/摆脱的,是与人交往或者在社会中待人接物时的矜持胆怯。经历了本科时的锻炼、硕士时的实操,已经庆幸确实成长了不少,不过仍会在去年徘徊在一个没有报名、不针对我这个学生开展的教师培训时,被现在的导师叫住,“你想听就直接走进去坐下来听,别这样扭扭捏捏的,以后做博士也不是学生了”。这种“不要把自己当成学生”的心态,从本科阶段就开始在克服,甚至我可以说我一直有做发声者、管理者、领导者的野心和潜质,我一直都想做将军、一直都想吃天鹅肉,在主观上从不把自己置于“学生”“弱者”,但实际上,确实受制于性格、家庭,在社会上还是不够大胆、自信。比如搬来奥克兰这个新社区后,因为算是华人聚居区,发现每周在社区活动中心有麻将活动,看到有两桌老人在打,面对他们的再三邀请我还是连连摇头,说自己只是看看就好,最后还有其中一个组织者,自己也坐下来打,新开了一张桌子,才坐下打起来。不过,这样的处事风格,确实也是因为我几乎没有什么目的性,太过随缘。我不是非得打上这圈麻将,也不是非得留下来听那场培训,只是想观望一番是否有契机和缘分。

不过,这又牵扯出,我对自己的前路还是不太清晰。可以这么说,自从去年年末和两位老师确定了未来读博的大致方向后,25年在国内的这一年,我已经能为自己争取一些机会。包括年初的泉州之行,年长的伙伴和两位年龄相仿、但目标更清晰的在读博士生,他们对感兴趣话题提问的果断和毫不顾虑,也让我在独行的旅游、或和同学朋友以拍照打卡为目的的旅程中,收获了之前从不可能拥有的感受。

我从高中毕业就开始独自旅行,应该是在最开始时,当时关注过一个旅行博主,记忆中似乎我们在一个城市碰面(现已失去联系,也觉得这段记忆有偏差),不过一定有一个人在青旅里跟我说过,你现在还很年轻,一个人旅行或者在青旅里,与人打交道不要这么矜持,放得开点儿更好。

虽然已经忘了说话者,但这句话始终如雷贯耳。这七八年,我不断在看到自己、寻找自己、认同自己,在这个过程中,也能感受到自己越来越打开。长久的封闭感(虽然同时某种程度也在越来越封闭),慢慢开始松散地融化在这片天空下。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!