職涯一生規劃:從大小公司選擇到中年危機因應與個人轉型

在當今快速變化的職場環境中,職涯規劃不再是直線前進,而是需要持續適應的旅程。從年輕時選擇大公司還是小公司,到中年面臨失業危機,這一切都考驗我們的預見性與韌性。根據2025年台灣勞動部數據,中高齡失業率維持在3.34%左右,再就業平均需2.7個月,而政府的中高齡再就業計畫雖有補助,但多聚焦於勞動密集產業,對高教育、高知識人群幫助有限。 這篇文章整合現實數據與個人策略,強調不要過度依賴外部支援,而是提早準備、培養多專長,並認清大小公司的邏輯差異,才能順利轉型,延續職涯至退休。無論你是新鮮人或職場中堅,都能從中獲得啟發。

第一階段:大小公司選擇——穩定 vs. 靈活的權衡與邏輯差異

職涯起步時,大公司與小公司的選擇不僅影響短期發展,更形塑你的適應力。大公司強調制度化,小公司則靠人治與彈性。需清楚意識大小公司的邏輯不同:大公司追求成本效益與穩定,小公司注重即戰力與變通。這差異在中年前期或許不明顯,但中年轉型時會放大——不易再回大公司,因為它們偏好年輕或內部晉升人才。

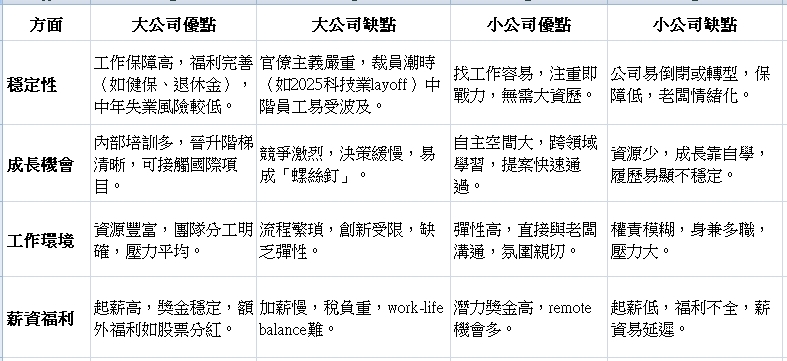

以下是優缺點比較表,基於Michael Page 2025年分析:

選擇時,評估個人風險偏好:若討厭官僚,選小公司;但中年後,想回大公司難度高,因為它們的招聘邏輯更注重系統化經驗。建議年輕時在小公司累積多樣技能,為未來轉型鋪路。

第二階段:保有平常心與韌性——提早準備,避免安逸陷阱

職場如人生,充滿不確定。Harvard Business Review 2025年報告指出,中年危機常因「安逸生活」導致準備不足,需培養平常心與韌性。 你說得對,不要過安逸:提早培養不同專長,如AI、數據分析或跨領域知識,讓中年失業後能順利轉行。

實用養成法:

認清現實,設定期望:意識大公司不易回鍋,小公司邏輯更靈活。HBR建議視中年為「重啟」,而非終點。

情緒管理:每日冥想或記錄成就,避免安逸導致惰性。研究顯示,有多專長者轉型成功率高40%。

技能升級:利用Coursera等平台,學習新領域。2025年,AI相關職缺需求暴增,對高知識人群尤其適用。

網絡與生活平衡:經營LinkedIn,培養興趣。HBR強調,提早準備可克服中生涯倦怠。

這些習慣讓你不被失業擊倒,而是視為轉型機會。

第三階段:中年失業危機——政府計畫局限與個人變通策略

中年失業多因企業成本考量或AI取代。台灣勞動部「中高齡者及高齡者就業促進計畫(2023-2025年)」整合10部會資源,提供僱用獎助(最高18萬元)、續僱補助(最高25.8萬元)、職務再設計(每年最高10萬元),並分齡策略:45-54歲僱用獎助;55-64歲延緩退休;65歲以上鼓勵活躍老化。 但這些計畫多聚集在勞動密集產業(如製造業、服務業),對高教育、高知識人群(如工程師、管理者)幫助有限,因為缺乏針對專業轉型的深度培訓。

因此,個人策略更關鍵:提早準備多專長,意識大小公司差異,避免零收入風險。

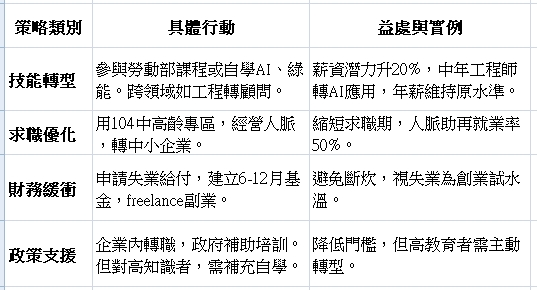

變通策略表:

第四階段:重返職場——務實改變期待與延續職涯

失業後,重返需調整期待:薪資降10-20%常見,但聚焦總價值與小公司機會。 認清不易回大公司,轉向小公司的靈活邏輯,能延續職涯至退休。

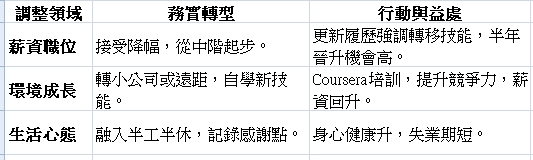

調整表:

結語:職涯如人生,主動轉型即勝利

職涯規劃從選擇大小公司開始,到中年危機因應,關鍵在提早準備與務實調整。政府計畫雖有幫助,但對高知識人群有限——最終靠自己培養多專長、認清公司邏輯差異,才能順利轉型,延續至退休。2025年職場強調終身學習,中年不是負擔,而是機會。 行動從現在開始:評估自己,學習新知,重塑期待。你將發現,危機往往是成長的催化劑。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐