讓天鵝跳舞吧

I.街上的孩子們

倒底什麼樣的國家會抓捕一群唱歌的孩子?

那是一段模糊的影片——畫質不清,人聲混雜。一個女孩被戴著手銬從法院帶出來,她對著人群微笑,雙手比出一個心形。她那麼年輕。看完這段視頻之後,我就一直在想各種各樣的問題。

因為孩子們唱歌就把他們關進監獄嗎?

她叫 Naoko,本名 Diana Loginova,是聖彼得堡一支街頭樂隊的主唱。十幾天前,她和團員在地鐵站出口演唱了幾首被官方禁播的歌曲,其中一首叫《天鵝湖合作社》。路人停下腳步,有人拍手,有人跟著唱。

他們沒有燒毀建築物,甚至沒有舉標語,不是為了錢而暴亂而是抗議,只是希望一切荒謬的事情結束。他們只有吉他、鼓,還有聲音。

然後他們被捕了。原因是「非法集會」與「詆毀武裝力量」。

我反覆看那段影片,嘗試記住現場的每個聲音:電車進站的鈴聲、像心跳一樣的鼓聲、鳴笛聲、人們的合唱,以及那段不甚清晰的副歌——“Светлая полоса”,意為「光明的時刻」。在黑暗的冬夜裡,唱這樣的歌詞,有一種幾乎殘酷的美感。

我好像太久沒看到有人在街頭為別人而唱,夜晚的合唱透過手機傳到我這裡時,遠的像從另一個平行世界寄來的語音訊息。我就在現實的寂靜裡反覆播放它。

Naoko 的樂隊叫 Stoptime,從今年春天開始在聖彼得堡的地下通道和廣場演出。他們沒有經紀人,沒有音響系統,也沒有官方許可。只有一把吉他、一副鼓、一個音箱,主唱,鼓手,吉他手。

Naoko是一名音樂學院的學生,她的聲音清亮,有種介於話語與旋律之間的真誠——像日記本裡唱出來的句子。

他們唱了一些在當地被禁的歌——來自被標註為「外國代理人」的歌手 Noize MC、Монеточка、Земфира,以及改編自蘇聯時期禁詩的歌曲。起初,好像沒人太在意這些表演。他們只是城市雜音的一部分。但很快,人們開始停下腳步。十人、五十人、一百人。有人跟著合唱,有人掉眼淚,有人拍了影片上傳。

問題是這樣開始的。

法院說他們「未經許可」,「擾亂公共秩序」。Naoko 被判十三天,鼓手 Vlad 十三天,吉他手 Alexander 十二天。再後來,Naoko 再次被捕,罰款近四百美元。Vlad 則在原應被釋放的那一晚神秘失蹤——警方聲稱他提前十分鐘釋放,但監控不對外公開。他的母親與伴侶在拘留所等了一整夜。

幾天之後,在同樣的街角,一群更年輕的孩子來到了原先樂隊曾經演奏的地方。他們稱自己為 Restart,年紀據報都在十五至十七歲之間。據多家媒體報導,他們在演唱期間遭警方拘留。三名成員被帶往警局,其中兩人於當晚由父母接回,而第三人則據稱在隔日清晨才重獲自由。

他們的 Telegram 頻道隨後貼出一則短訊:「時間的重啟被按下了暫停鍵。何時再開始,沒有人知道。」

II. 心跳同步的時光

音樂能給人帶來什麼呢——隨著節奏,帶來共鳴和共振,聽同一首歌的人們彼此心跳同步,大家就產生了一樣的情緒。

所以會有人比標語更害怕街頭的合唱。

一個人站在街頭高喊口號,很容易被定義為「政治挑釁」;但當一群人只是唱歌,他們要怎麼被控罪呢?這就是這類表演的曖昧之處,也是它們的力量所在,不說明自己的訴求,只是存在著。

但是在不被允許自然存在的社會,總要找到理由把這種存在歸類為「威脅」。

Naoko 在庭審時說,她只是想和人分享自己喜歡的音樂。然而,據俄羅斯媒體報導,法庭質疑她選擇演唱的歌曲是否具有「詆毀軍隊」的意圖,並指出部分作品的原作者已被官方列為「外國代理人」。這一質詢背後的潛台詞令人深思:在這樣的體制下,「喜歡」本身就可能被視為一種立場,「合唱」本身也可能構成集結與挑戰。

如果一首歌唱的人太多,人們就會發現自己並不孤單。

或許這是這些被捕事件引發震動的核心——人們不再是孤島。當你以為全城只有你一個人想唱那首被禁的歌,你會選擇閉嘴。但如果你看到別人也在唱,你可能會悄悄跟上,哪怕只是嘴唇無聲地動著。

共鳴是具顛覆性的,它讓人重新想像群體的可能性。這正是很多極權政體最懼怕的東西:不是武器、不是革命、不是抗議,而是想像力。

尤其是,但這種想像力來自青春、音樂與愛的時候。

III. 歷史的迴響

這不是音樂第一次在一個封閉的政體中成為禁忌。

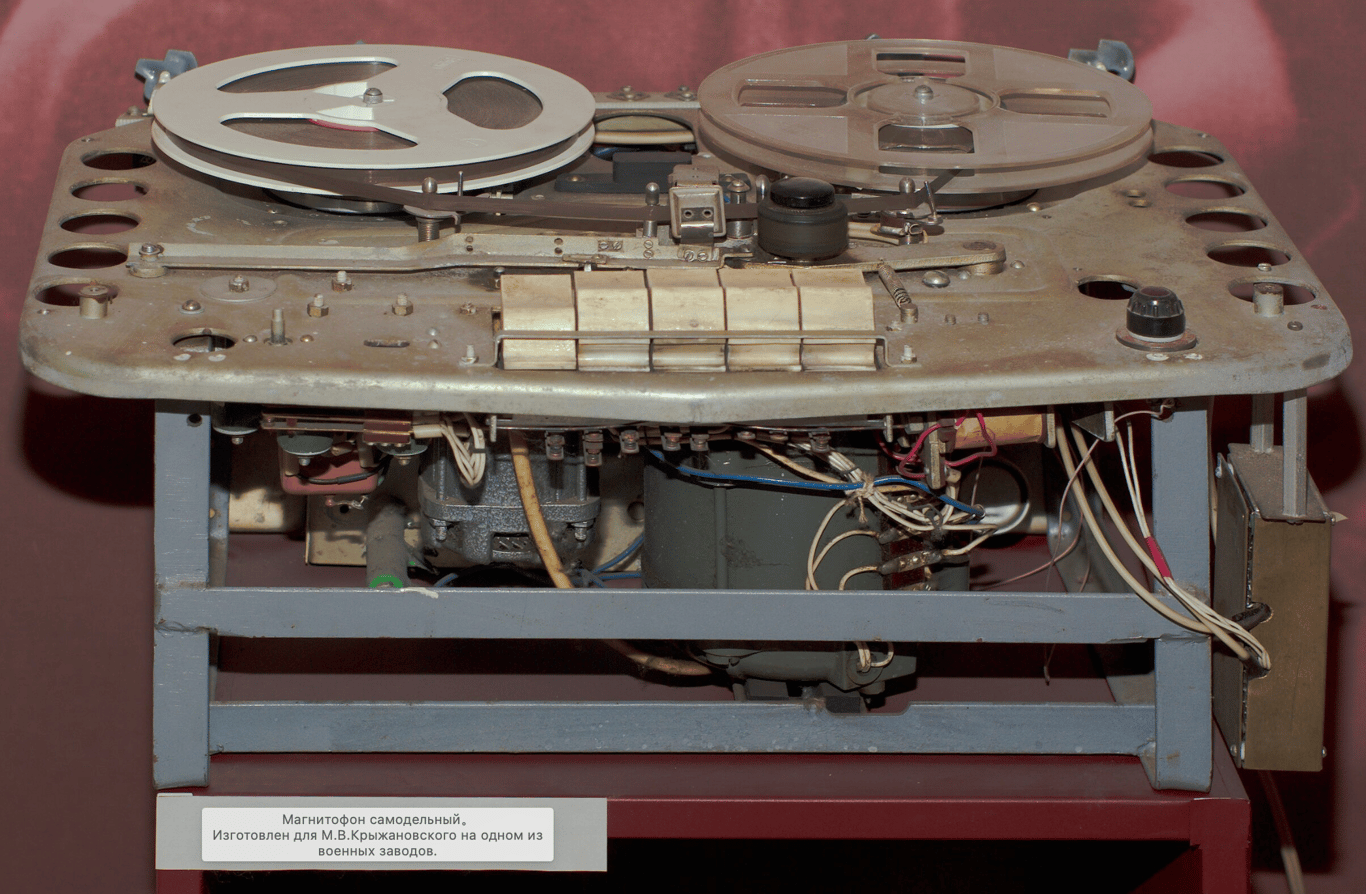

在蘇聯時代,那些不符合審查標準的音樂被禁止出版和演出。人們把這些歌錄在磁帶上,私下流傳——這種文化被稱為 Magnitizdat,磁帶出版。沒有封面,沒有正式名稱,甚至可能錄得斷斷續續。但它們在黑暗中流轉,就像秘密的火光。

音樂總是能找到它的出口。

到了九〇年代,隨著蘇聯解體,俄羅斯經歷了短暫的文化解放期。地下搖滾、詩歌、實驗音樂迅速蔓延。Yegor Letov、Boris Grebenshchikov 等反叛人物成為那一代人的精神象徵。他們的歌裡有酒精與哀傷,也有對未來的虛無式抵抗。

而今天的 Naoko 和她的樂隊,或許從未親歷那個時代,但他們站立的街頭,正踩在那段歷史的餘燼上。他們沒有地下出版機器,也沒有錄音帶。他們有的是手機直播、Telegram、翻唱流行歌曲——但那種用身體對抗審查的精神,是一脈相承的。

街頭表演曾經只是藝術的一種形式,但如今,它成為了抗議與存在的證明。在俄羅斯,在伊朗,在緬甸,藝術不再是附庸品,而是倖存的證據,是記憶的碎片,是還未被銷毀的證詞。

也許在未來的某一天,我們會在展覽館裡看到這場音樂被中斷的影片。但在那個寒冷的十月夜晚,它只是幾個年輕人試圖完成一首歌——就是那麼簡單,也是那麼重要。

IV. 我們與他們

當你在手機螢幕前看見那些孩子在唱歌,你是否也曾悄悄哼起那句旋律?你是否曾想,如果當時你站在那裡,會不會也跟著唱?

我想過這個問題。老實說,我不知道答案。

也許我會退後半步,藏在人群後面,用手機錄影、轉發,或默默點一個愛心。在一個將坐視視為共犯的社會中,這種猶豫本身就是一種回答。也許我會過去一起合唱。

連結讓孤島般的人們在短暫瞬間成為「我們」:我們一起唱、一起停頓、一起落淚。這些畫面穿越國界與語言,落在數千公里外的我們的手機上,成為現代流亡者、旁觀者、評論者的共同記憶。

但記憶也會變質。今天我們為這樣一場表演流淚,明天卻可能迅速被另一則新聞蓋過。在資訊淹沒的時代,聲援是快閃的,正義是碎片的,悲傷是滑過螢幕的一瞬。

我不知道今天的我是否有仍然有資格談論勇氣。我坐在安全的地方,歌頌別人的勇敢。但也許這正是這些故事存在的意義——它們提醒我們,在某個地方,有人還在唱歌。在那一日到來的時候,我們終將站在一起,和從前一樣,再次挺身而出。

V. 讓天鵝跳舞吧

「讓天鵝跳舞吧」——這句話原本是某位詩人的調侃,用來形容權力者對無害藝術的不信任。但如今,它彷彿成了某種荒謬的訴求:能不能,就讓他們跳舞?能不能,就讓孩子唱歌?

政權可以對口號免疫,卻無法對一段旋律完全冷酷。它會在你不設防的時候響起——在地鐵、在夜晚的廚房、在與朋友的道別之際。它從街頭流散出去,穿越牆壁、圍欄與審查,像一群不被允許飛翔的天鵝,仍舊悄悄地躍起來跳舞。

那些孩子沒想過要成為「象徵」。他們只是在寒冷的夜裡,想唱幾首歌給路人聽。而正是這樣平凡的舉動,讓不平凡的世界暴露出它的殘酷與荒謬。

這個世界,有時讓人無語。但當音樂再次響起,你知道,我們還沒放棄彼此。

讓天鵝跳舞吧。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐