Lineker 陳

《血沃河山・中華魂》後記

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

抗戰勝利八十週年祭:歷史與血脈之間——烽火中的中國母親與民族存續

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

真正的國家與國家利益:一種哲學與歷史的思考

本文從哲學與歷史角度探討「國家」與「國家利益」的本質。文章指出,國家並非政權或統治集團的化身,而是人民命運與文明傳承的共同體。真正的國家利益應包含三重維度:生存利益保障安全與獨立,發展利益維持經濟與制度活力,價值利益則確保公正、文化與尊嚴。提出衡量國家利益的時間、空間與倫理三重尺度,強調對後代責任與人類共同未…

抗戰勝利八十週年祭:少年英魂——抗戰中的童子軍與學生兵

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

抗戰勝利八十週年祭:鐵血紅顏——抗戰中的女兵群像

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

食事與生息

人常說“人活著是為了吃飯”,然而當進食成了唯一的目標,生命便失去了更高的意義。《食事與生息》從街角快餐店的一幕展開,反思現代人為溫飽奔波的無奈,提出另一種理解:吃飯只是維繫生命的手段,而活著應該是為了閱讀、行走、思索與追尋自我。當我們超越“為食而活”的循環,生命才會迎來更廣闊的天地與希望。

抗戰勝利八十週年祭:沖天英魂 —— 中華空軍的浴血長空

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

商戰規則與三十六計:文化心理的張力與現代轉型

中西商業文化存在深層差異:中方常引用《三十六計》,強調謀略與變通;西方則推崇契約精神,注重明規則。這源於雙方不同的歷史環境:中國長期的規則缺失催生了依賴計謀的生存智慧,而西方則建立了穩定的制度保障。在現代商戰中,簡單套用權謀會破壞信任、增加成本。真正的智慧在於對傳統進行創造性轉化,將“三十六計”的機變創新融入全…

抗戰勝利八十週年祭:被遺忘的抗戰英烈群像

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

思想殖民論:全球化時代的精神主權保衛戰

本文探討全球化時代下的思想殖民現象,將其分為外部思想殖民與自我殖民兩種形態。外部思想殖民指強勢國家或文化力量透過教育、媒體與學術輸出價值觀念,使被殖民者喪失思想自主性;自我殖民則發生在內部社會,其通過單向度教育、制度化宣傳與多元思想壓制,使群體主動內化外來標準,形成思想惰性與自我審查。文章回顧殖民歷…

信息繭房裡的下一代:誰在定義青少年的世界?

在演算法與同質化內容主導的時代,青少年日益被困於資訊繭房。社交媒體、平台機制與商業利益共同塑造單一的資訊環境,使他們更易沉浸於碎片化、偏向化的內容中。由於缺乏媒體素養教育與多元訊息來源,這一代人面臨價值觀收窄、思維模式僵化的風險。與部分國家推動媒體素養課程對照,在資訊單一且教育缺位的環境裡,青少年更難…

抗戰勝利八十週年祭:緬懷中國遠征軍英魂

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

功臣論

功臣論》借蘇洵《六國論》筆法,論述中國歷代功臣多不得善終之宿命。自秦漢商鞅、李斯、韓信,以至明初藍玉、李善長,乃至宋岳飛、明于謙,皆以功著社稷而終遭疑忌。文章指出,功臣之禍,非一人之私忌,實制度之深患。帝王不能無疑,功臣不能無威,疑懼相交,遂成悲劇。然人多逐名逐利,僥倖自比蕭何,忘韓信之亡,因而前人已行,後人復蹈,悼而不鑑。此千載循…

債務的死結:未來不可回避的賬單

本文剖析中國債務問題的結構性根源與未來風險,指出債務已滲透至政府、企業與家庭層面,並與整體社會運行深度綁定。三種理論化解路徑——依靠增長、通脹稀釋、群體承擔——皆難真正解結,反而推遲風險爆發。未來可能面臨長期停滯、突發危機或制度重置,代價沉重且不可避免。國際經驗顯示,債務成本終將由社會承擔。文章強調,債務是發展模式…

一支U盤的時間

本文以三支U盤的命運為引,透過壞掉的柯達、無感的聯想與堅挺如初的2008奧運紀念U盤,映射出作者對人生、記憶與堅守的深層思考。U盤不只是儲存工具,更是時間的容器與情感的象徵。作者拒絕庸碌,願以文字為後人留燈,在數位世界與歷史縫隙中,尋找一種不被遺忘的存在方式。這是一篇關於物與人、過去與未來的情感散文。

抗戰勝利八十週年祭:緬懷烽火年代的國家舵手蔣中正

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

抗戰勝利八十週年祭—— 謹以此文,敬祭為中華民族存亡赴湯蹈火之萬千英烈

十四年烽火,億萬生靈塗炭。 抗戰,不僅是前線將士的血戰史,也是全民的存亡史。 本系列以“忠魂不泯”為主旨,從將士、少年、女兵、母親、流亡者到歷史人物群像,擷取那些在史冊夾縫與民間記憶中閃耀的身影。 他們或血灑疆場,或無聲守護,或以柔弱肩膀托舉民族延續。 八篇文章,既是紀念,更是回望:銘記不應被遺忘的生命,探尋民族劫難中不絕的精神…

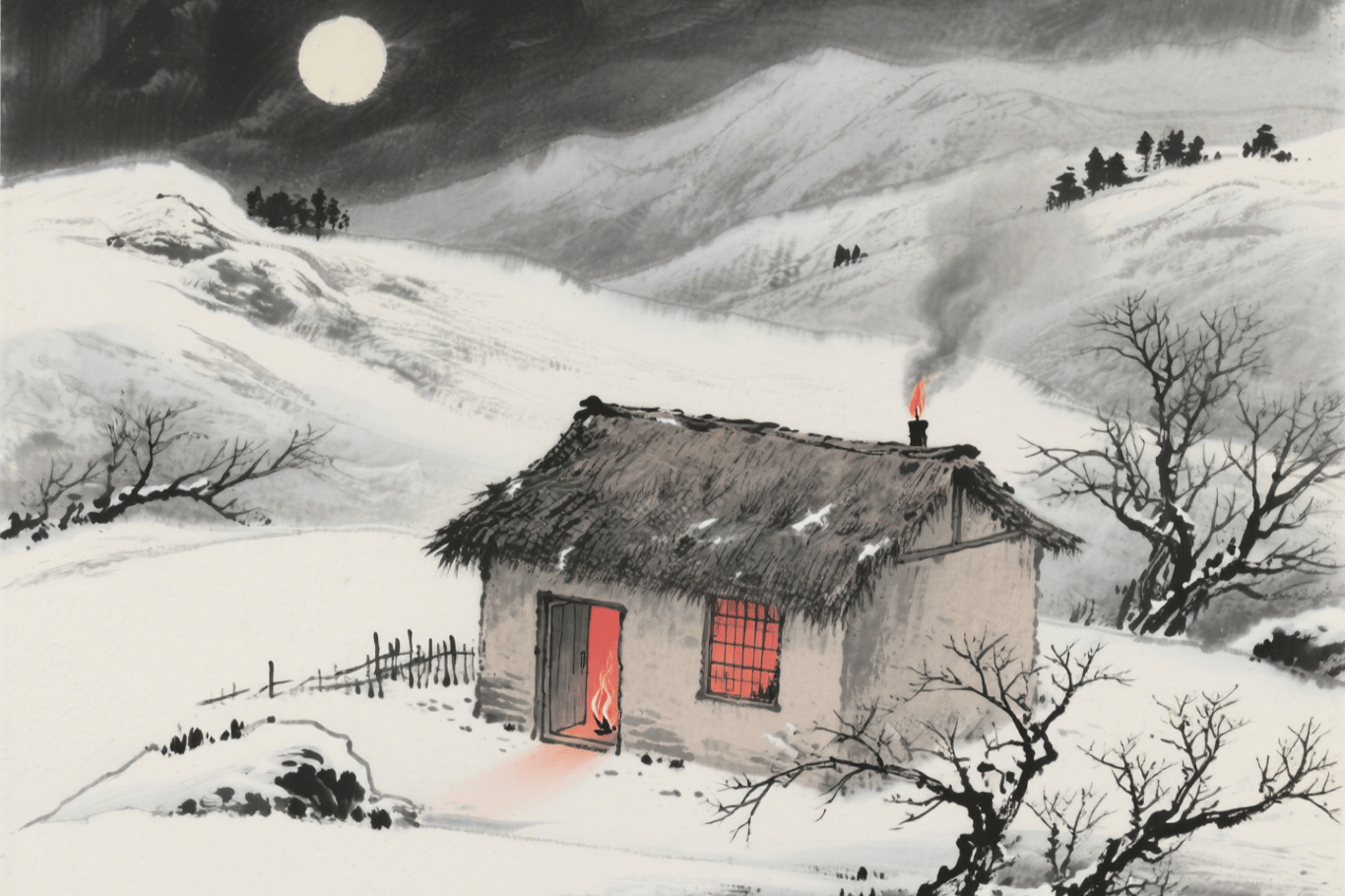

寒夜對飲記

文章創作靈感來自一個現實的情境:冬夜中獨處、無人傾訴,窗外雪落,室內爐火微光,心中思緒萬千,不吐不快。 於是設一“友”共飲共語,實為自言自答,內省而已。 全篇雖用古文筆調,卻並不拘泥於漢唐典制,語言上更接近魏晉清談,內容上則帶有宋明之理辨之風。借此文,作者表達一種對時代的清醒認知,對孤獨的默然接受,以及對事業與理想的執念…

你的人生,何必活成別人的標準答案

這篇文章鼓勵人們擺脫社會和他人設定的“標準人生”,追求真正屬於自己的生活方式。文中指出,人生不是填空題,而是一張可以自由描繪的白紙。無論是晚婚、轉行、放棄穩定工作去追夢,只要是自己選擇的道路,就無需道歉或回頭。真正的幸福來自忠於內心,而非迎合外界期待。文章呼籲人們勇敢做自己,活出獨一無二的生命風景。

我們正在為前一代人養老,也可能養不起自己——寫在中國養老體系的代際臨界點

本文試圖跳出福利主義幻覺,透視養老制度背後的結構邏輯與代際張力。中國養老體系面臨人口老齡化、出生率下降與勞動人口萎縮等多重挑戰,現行「一代養一代」的現收現付制度壓力漸增。財政補貼日益成為支撐主力,但長期依賴不可持續。延遲退休、個人養老金制度等改革雖已推動,仍面臨執行困難與代際矛盾。未來需構建多支柱養老體…