WOMEN我们

监室之内:中国在押女子生态

当前,中国《监狱法》修订已进入二审阶段,草案在通信、会见、律师接见等权利方面做出了调整和补充。然而,整体来看,性别因素仍未被充分纳入,相关条文缺乏针对女性在押者特殊需求的具体考量。本文通过回顾这些女性囚犯日常且真实的监禁经历,揭示制度运行中的细节缺失与性别盲区,也为评判现有条文能否真正回应她们的现实困境,提…

信仰抗命:中国家庭教会浮沉录

2003年,中国基督教家庭教会浮出水面,随后尝试公开化和合法登记;然而2014年起,随着“宗教中国化”政策逐渐落地,大量家庭教会重遭驱赶和取缔,被迫退回原子化、小组化和地下状态。面对持续的高压,他们以“非暴力不服从”方式续写着信仰抗命的传统。

中国公益律师:静水流深三十年

从播撒公益和女权火种的1995年联合国第四次世界妇女大会算起,这三十年来,公益法律在中国从边缘探索走向了专业实践。从最初零星的法律援助尝试,到围绕多元性别平等、残障群体、弱势群体权利等议题的系统性介入,从个人到职业共同体,一条清晰而曲折的职业脉络逐渐浮现。

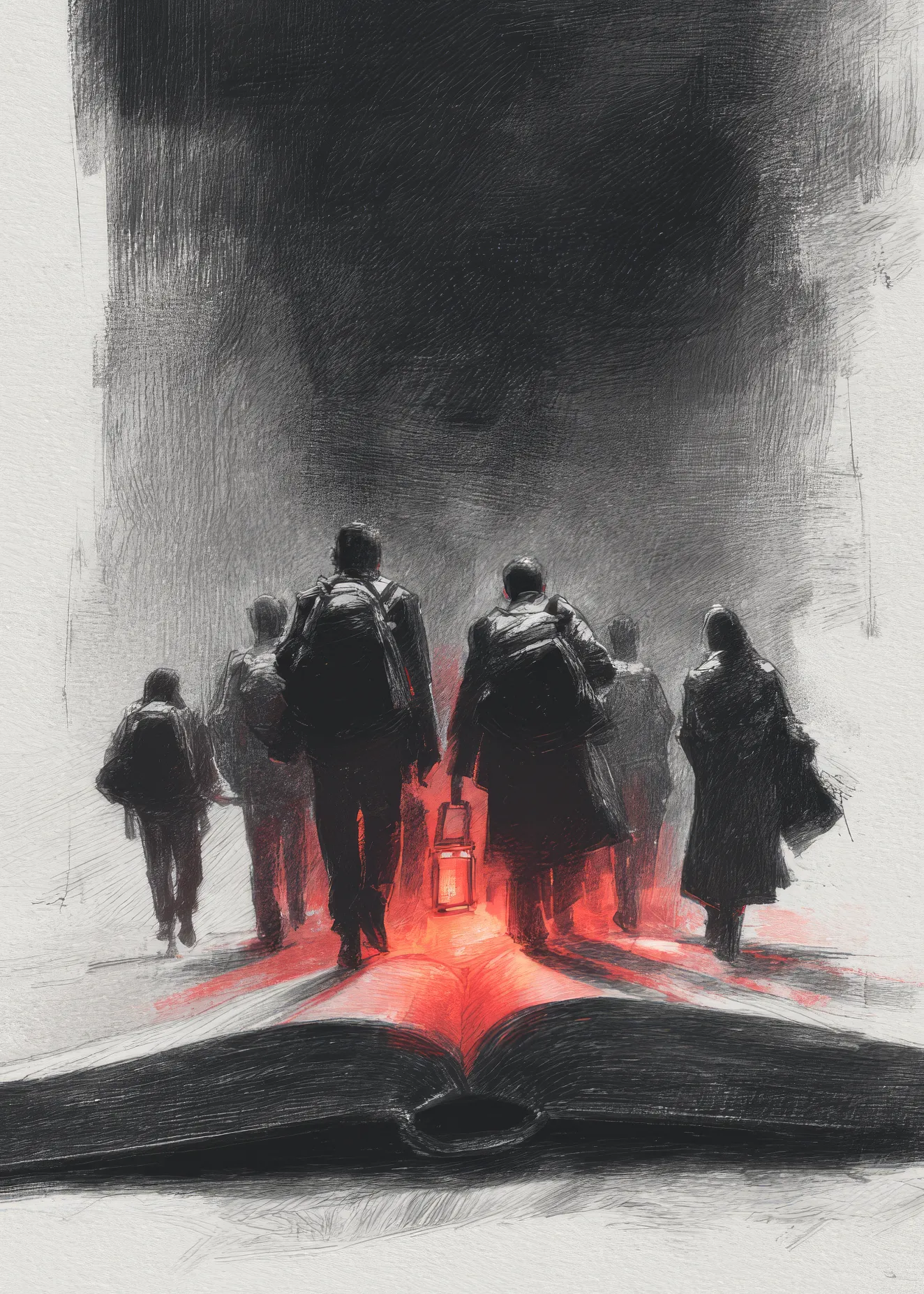

中国人权律师二十年:直道而行,法治火种摇曳不灭

中国人权律师在公民权利意识高涨、维权运动兴起的年代走上前台,以个案冲撞现有法律制度,探索法治与自由,进而踏足政治与信仰案件的禁地。这注定是一条崎岖、荆棘之路。

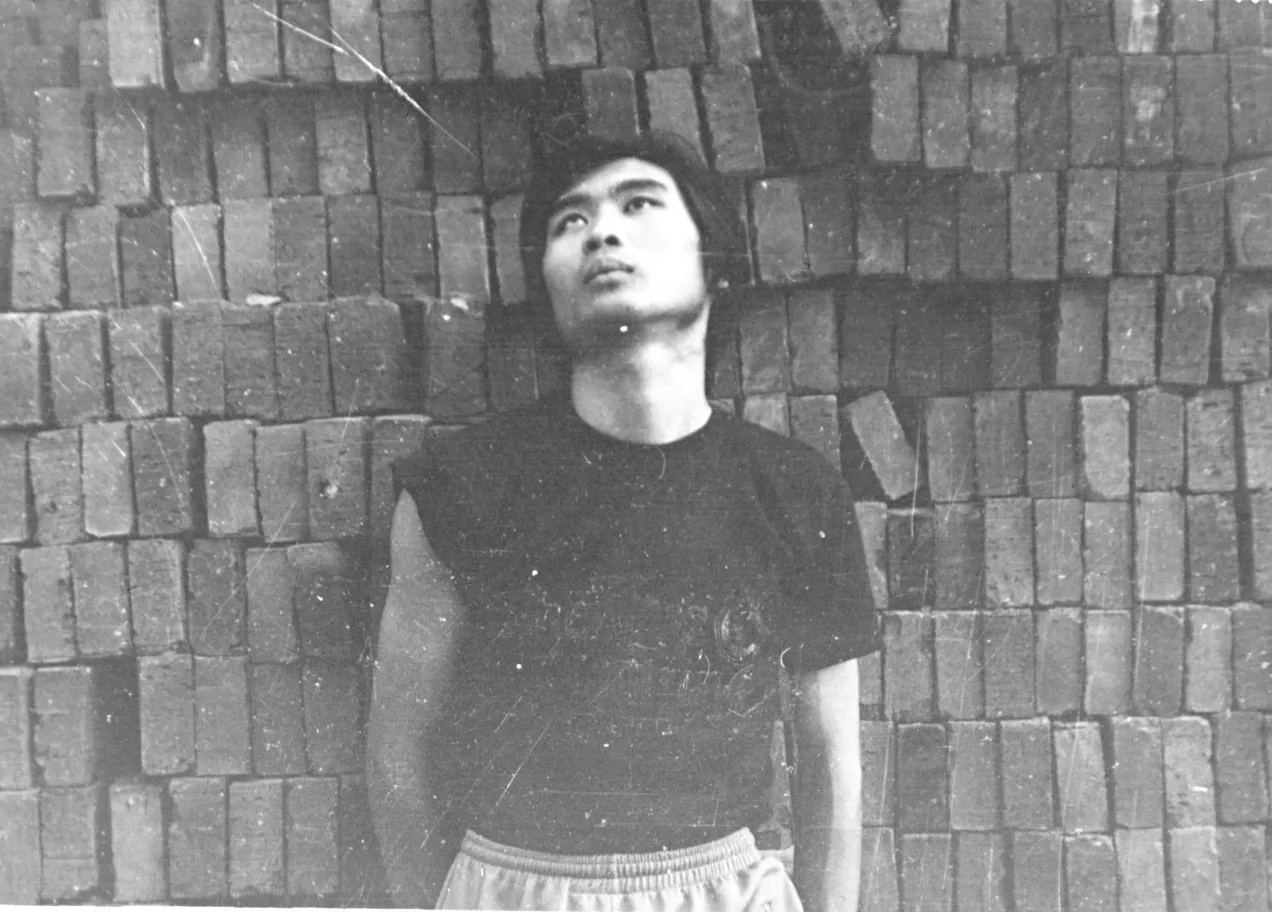

新闻人长平:一场延迟了二十年的流亡

自2011年起,长平已在德国生活了十四年。他说:“我的流亡经历始终难以讲述。”于他,流亡不只是被迫地逃离,也包含着主动地选择,一种精神上的抵抗——通过一场绝望的抗争,去战胜流亡本身。

【特别传递】海棠当事人问询应对手册

本文档原始内容由芳、xixi撰写,几位匿名志愿者在此基础上校对完善,“WOMEN我们”代为发布,希望可以给面临风险的海棠网站作者提供应对参考,以帮助作者们尽量多了解相关案件背景、专业信息,做出安全的判断。

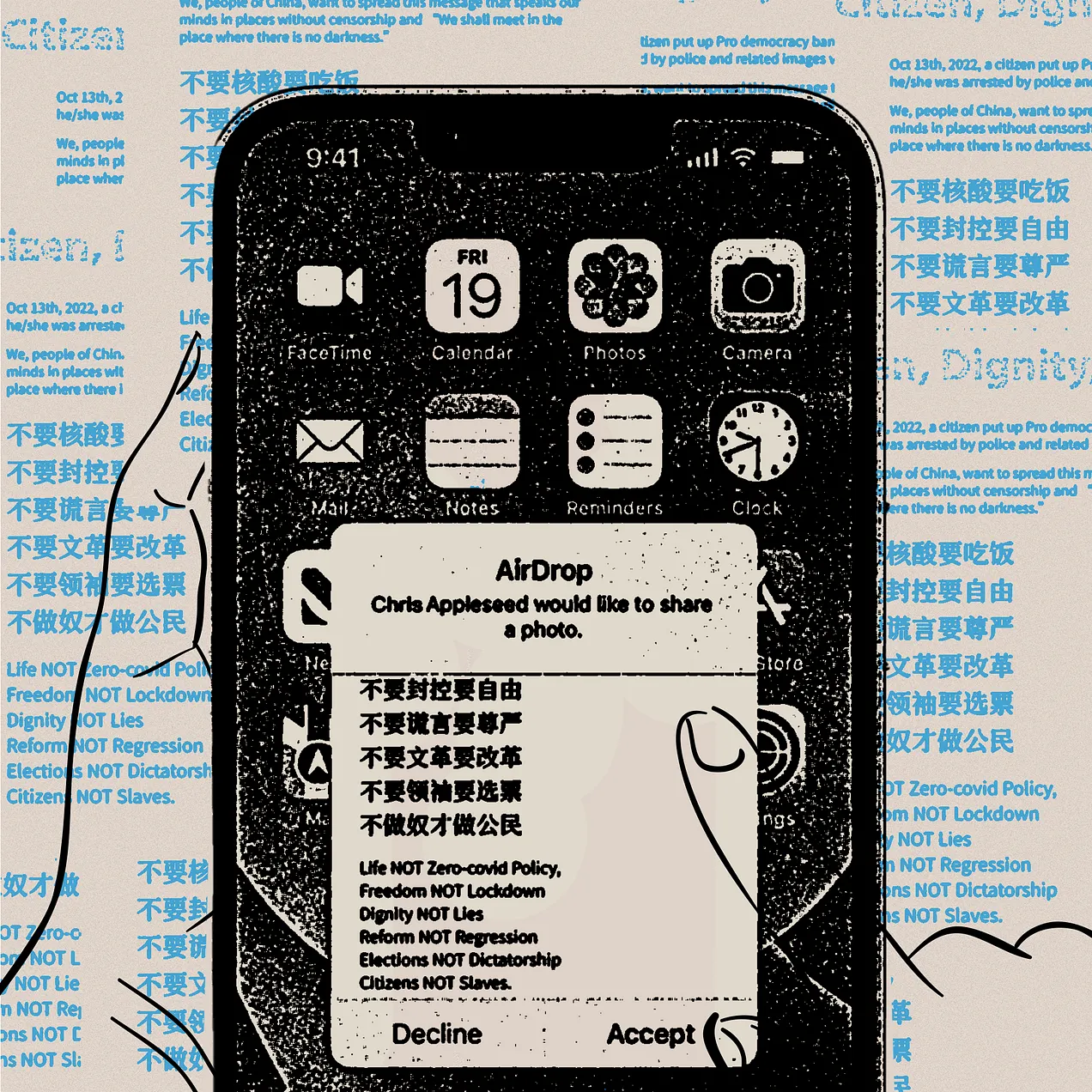

艾未未、AirDrop和三封邮件:一个同性恋政治犯的成长史

他们发现了这些图片的真实来源,问我和邱桐是什么关系。我只好承认:“他是我的男友。”他们更加暴跳如雷,“没把你们同性恋抓起来就不错了,怎么还敢做这些违法乱纪的事情!”

离散在英港人:艰辛起步,重建公民社会

他们怀着对香港局势的失望离开,出发的激烈决心犹如石子落水后激起的浪花。但抵达彼岸的激动消退后,他们还要面对离散后的漫长人生,后怕与恐惧逐渐涌出,摧毁他们的安全感,激起自我怀疑。他们对逝去的故土充满哀悼,对深陷牢狱的故友饱含身为幸存者的愧疚,在这些情绪的重压下,他们还要爬起来,活下去,在异乡重建身份认同。

唱歌读书被判“极端”,维吾尔白纸青年亚夏尔一审获刑三年

“无奈认罪认罚”,因担心上诉会导致推迟释放,亚夏尔放弃上诉。

Yashar Shohret : Chengdu’s “white paper youth” disappears for the second time

“Unable to understand the fate etched on my forehead, loneliness took over–uneasiness, anxiety, worry, and fear.”

软肋

当父母成为国家的敌人,未成年的孩子们成为“最脆弱的迫害对象”。她们面临居无定所,随时被侵扰隐私,目睹暴力,失去教育机会,不断离开朋友们,放弃出国深造,甚至被当作罪犯逮捕。

消失的台湾出版社总编辑

一位兼有两岸身份的出版人的失踪与被捕,在零散的声援和万马齐喑的静默中,成为繁简中文世界知识分子在当代的命运写照。

Subverting the Status Quo

"But I'm reluctant to call him brave, fearless, or great. These words simplify him. He simply did what he thought he had to do, what he wanted and could do. "

尘肺病、格律诗和“夜航船”:朋友们心目中的“煽颠罪犯”王建兵

“我不愿意说他是勇敢的、无畏的、伟大的,这些单一的词语简化了他。他用他的沉默消解着那些‘求而不得’,也用他的行动坚守着那些‘理应如此’。”

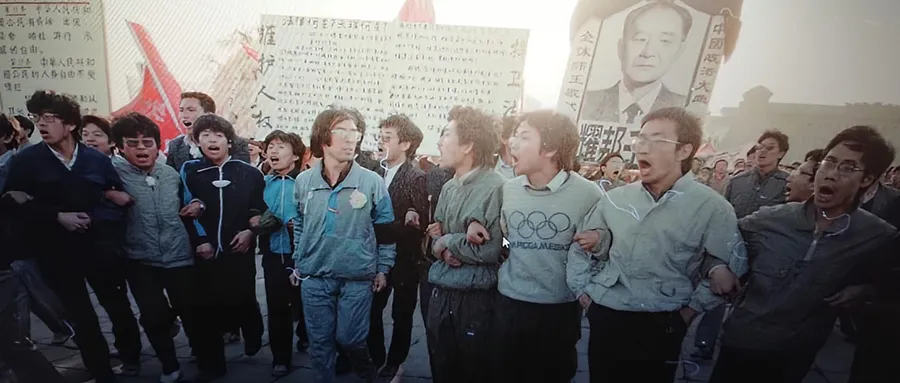

台湾六四晚会:在失落、感恩、坚守和重塑中纪念

一种纪念,各自表述。台北六四纪念晚会的沿革变化背后,是两岸三地政治局势和人们的认同结构35年发展变迁的缩影。

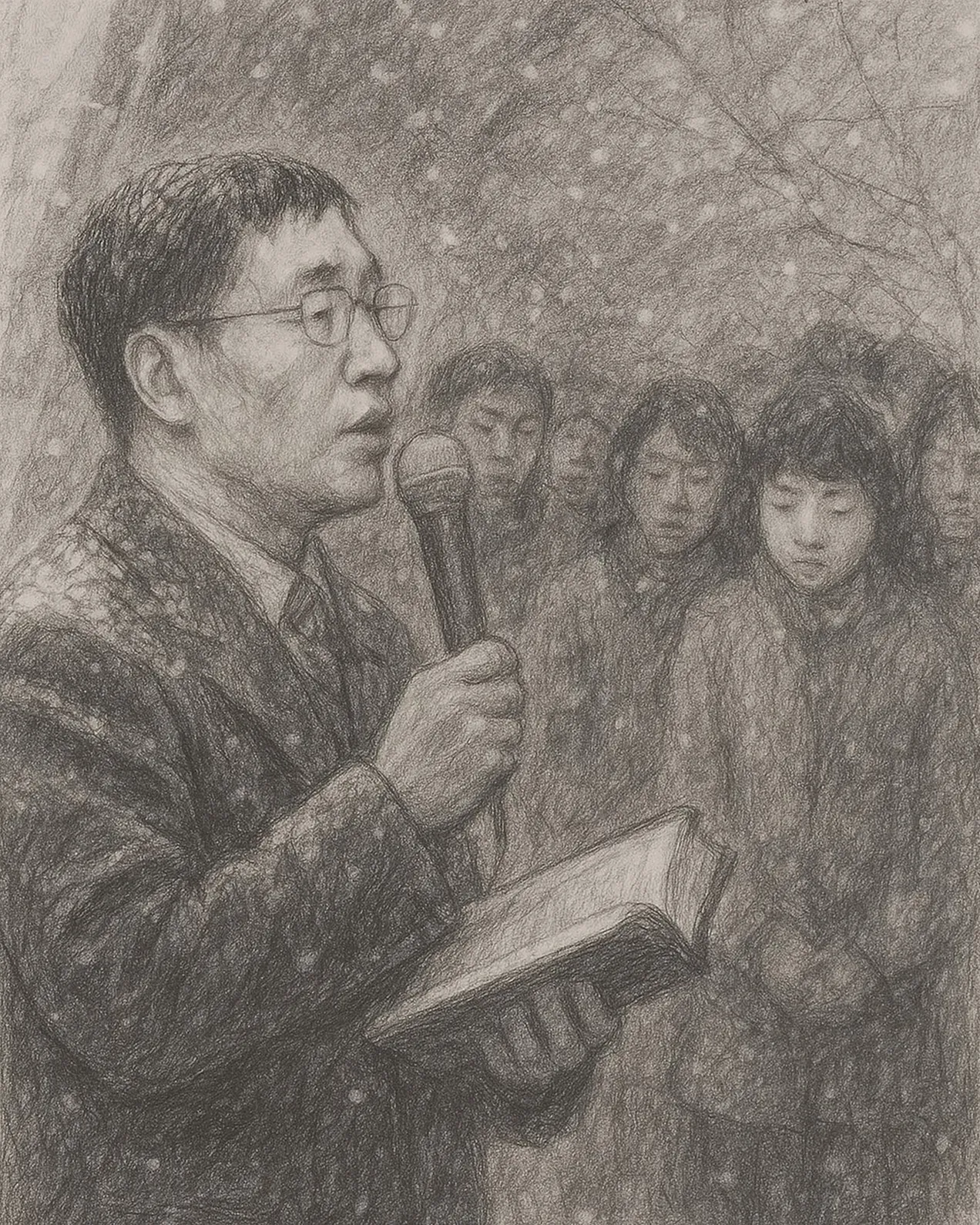

吴仁华:广场史学家的寻岸之旅

为了解救身陷囹圄的广场友人,文献学者吴仁华走上泅渡流亡之路。他离开了平静的象牙塔生涯,也远离了家园与故国。广场却从未离开,记忆的伤痛和对事实的执着,让他仍然成为一位史学家,以三十五年前的自己意料之外的方式。

征文来稿|三位大陆“80后”,不愿忘却的“六四回忆”

“现在我逐渐意识到,由于年龄和入学原因,我们很可能是最小的一批直接参加过‘六四’运动的一代,我们才是真正的民主运动的‘后备军’。”

阿古智子投书:和平门,一直保持打开

“我一直在研究社会运动,我认为我们要避免过度的情绪对抗和言语与身体的暴力行为,重视理性,创造一个‘对话的空间’,但我们该怎么办呢?”

环岛记:政治-文明断层线上的台湾

1980年代台湾的民主化浪潮并不是从无到有,而是已经孕育、萌发了半个世纪之久。毕竟,民主不是一个事件,而是一个过程。

女生回忆:十四岁那年的八九六四

在远离北京的南方县城中学,无师自通的反叛从何而来?那一年报章点燃的激情与青春萌动隐隐呼应,政治与性的解放问题交缠无解。那年发生的一切,并未一夕之间带来幻灭,而是潜入生命底层,指引此后的路途。