专访英文图像小说《You Must Take Part in Revolution》作者巴丢草、Melissa:重新诠释「革命」一詞,它催生世界上第一个民主政体

「说自~由~」

「还有,人民的力量!」

「Maggie、Olivia和我在那个夏天,与其他民众一样聚在一起,那时我们真的相信,有机会改变香港的未来,阻止中国接管这里。」

到香港寻根的美国亚裔男子、香港土生土长的女子,以及旅居过香港和台湾的中国女性,这三人是英文图像小说《You Must Take Part in Revolution》(暂译,你必须参加革命)中的主角,他们为了美中港台的未来,各自做出选择。

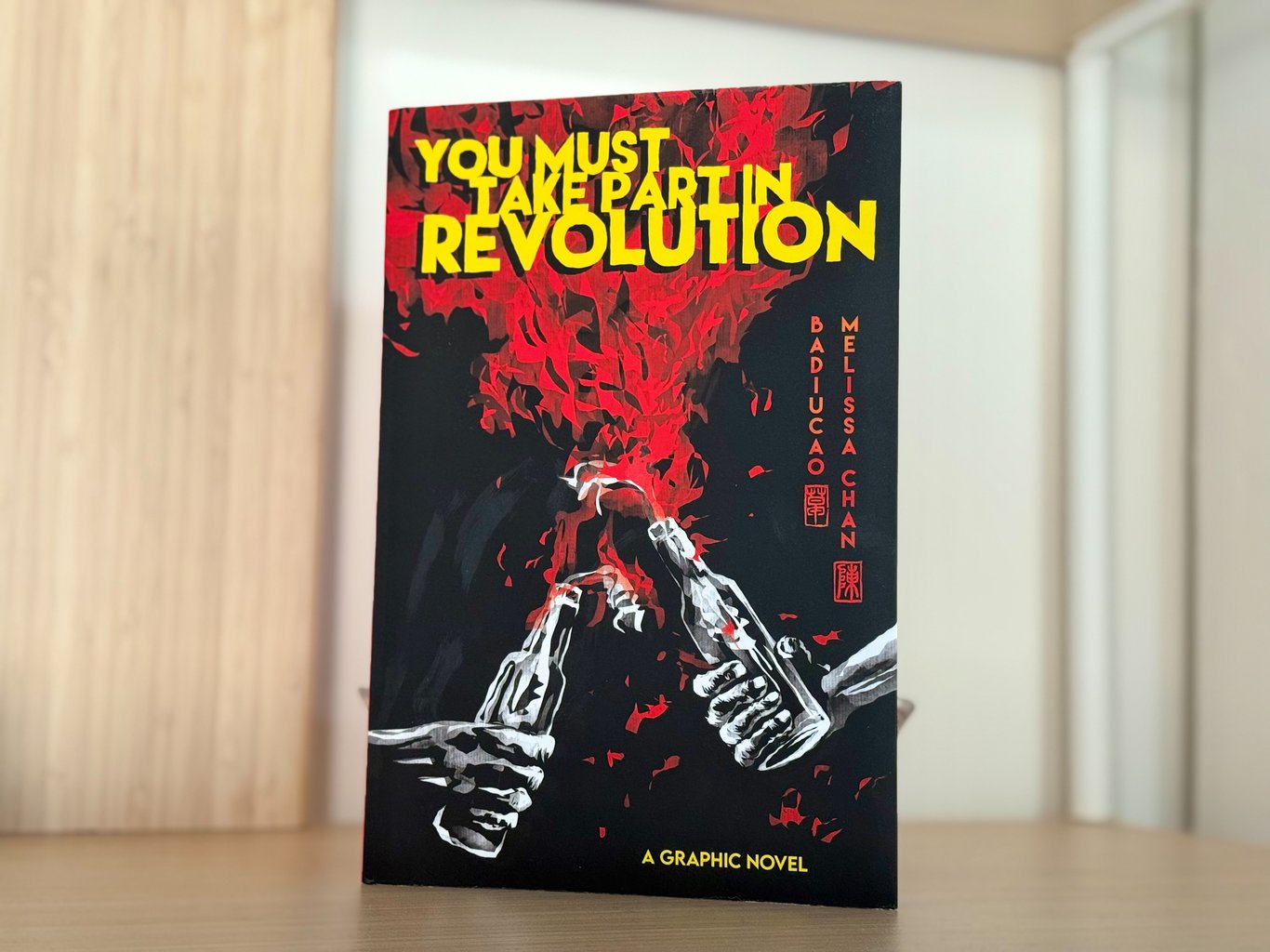

《You Must Take Part in Revolution》是讲述2035年美中港台局势的虚构作品,由澳洲华裔艺术家巴丢草与美国亚裔记者Melissa Chan耗时五年创作,并于2025年3月出版。

书中的三位主角有些部分融入作者们各自生命经验,甚至有些角色取材自真实政治人物,而陈嘉韵及巴丢草接受《田间》专访时,透露为何把这些真实人物变成角色。

会想要创作这本图像小说,主要是作者想以不同方式接触新的阅听众,尤其是较不关心美中港台议题的Z世代。在访谈中,有20年记者资历的陈嘉韵推荐可参考的漫画/图像小说作品,也给予新闻工作者采用新叙事方式一些建议。

台湾的书林书店现有提供购买此书服务;也可至 Amazon 或 Barne 等平台或美国实体书店购买。

田间(以下简称田):在什么契机下,决定创作这本漫画/图像小说?

陈嘉韵(以下简称陈):这本书源于五年前,当时全球因疫情封城中。作为记者,我当时有时间反思20年的职涯,意识到我想找出新方法接触新受众。人权捍卫者与对抗独裁的勇士总是让我肃然起敬,如何把他们的讯息传达给普罗大众是如此重要。特别是对于Z时代的青年,因为似乎他们正在丢失对于民主体制的信念。

巴丢草(以下简称巴):漫画是我一直喜欢的艺术载体,自由,天马行空,又可以在幻想中承载严肃深刻的历史政治主题。比如《进击的巨人》和《炎拳》这样的作品。

由于中国严酷审查,关于中国人权和政治的主题的漫画一直属于空缺的状态,这太可惜了。皆有这本书的创作,成为填补这一缺憾的尝试。

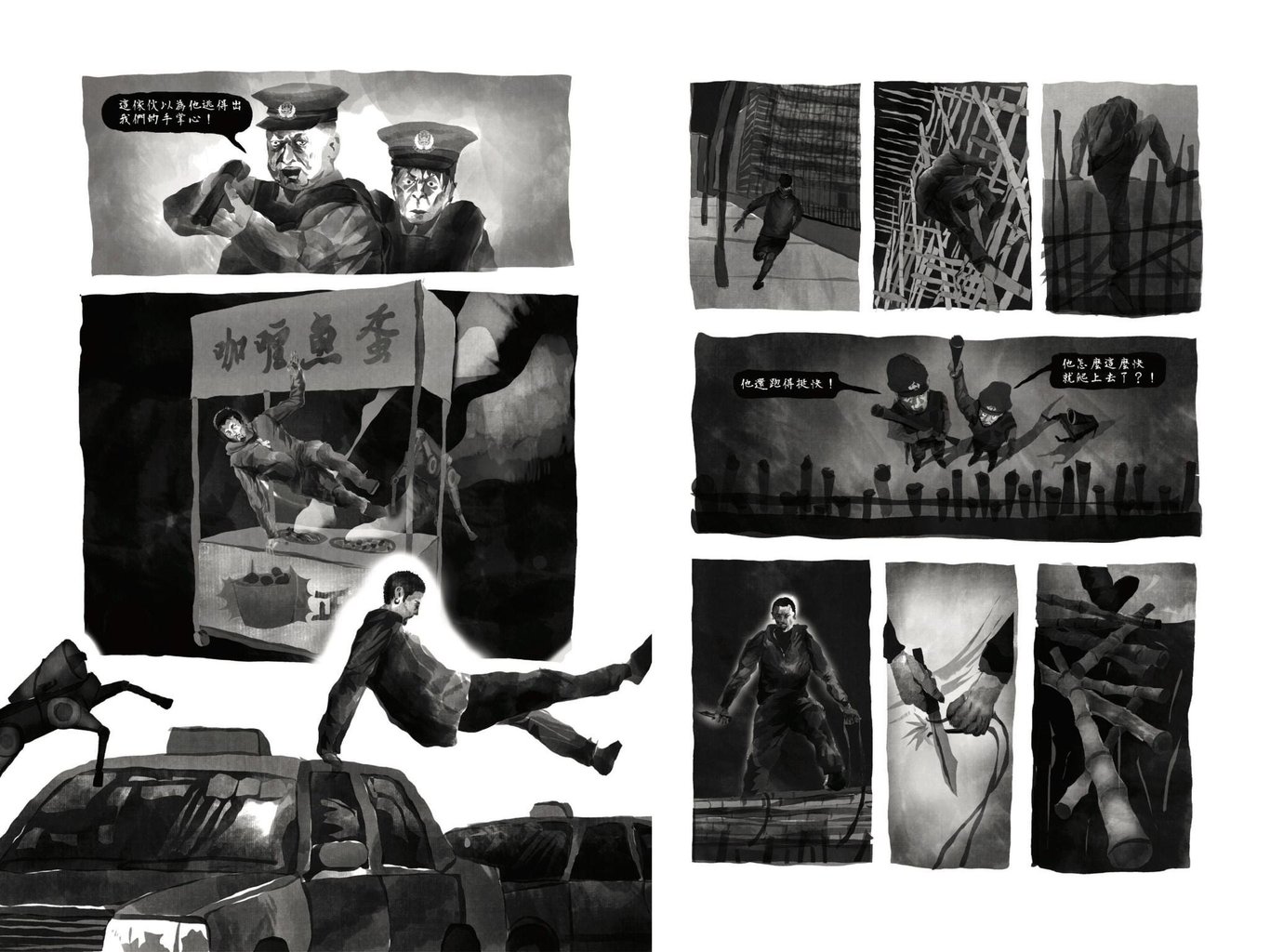

我常常想,如果坦克人插上幻想的翅膀,变成超级英雄如蜘蛛侠一般,会讲述怎样的一个故事。这部作品正是朝着这个方向努力的结果。

田:为何以毛泽东《实践论》其中一句话作为书名?

陈:这几乎可说是偶然为之!虽然这本书属于虚构之作,我们做了大量田野与文献研究。我当时阅读了毛泽东早期著作,说不上在寻找什么,也许只是想理解毛泽东如何从一位满怀理想的青年,走向彻底的腐化。巴丢草曾谈到,这本书的名称是对「革命」一词的重新诠释。当前「革命」一词似乎已与负面意涵连结,例如苏联史达林、共产中国和毛泽东。但「革命」其实也能象征正面积极的事情,毕竟它曾催生了世界上第一个民主政体——美利坚合众国(The United States of America)。

田:如何去想像美中港台的未来政治情势、发展?

巴:中国的人权迫害以及对于台湾的战争威胁,在普罗大众的讨论里始终处于房间里的大象的尴尬处境。特别是对于漫画的青少年读者群体,在西方,很少提及。所以觉得有必要去通过漫画的载体,向一个对于这类议题陌生的群体,分享我们的观察。

香港的血泪和沦陷是一个持续流血的伤疤,无奈结束的抗争并没有熄灭港人心中的火焰。让这种抗争在空想的世界里继续燃烧,成为这个故事的开始。

世界是残酷而美丽的,它的残酷体现在,道义和人权原则尽管被遵从为理想,却总是在权力的游戏中被忽视和抛弃。这种背叛和无知在人类的历史中不断上演,从二战初期的绥靖政策到目下的川普(特朗普)抛弃乌克兰。大国博弈下,小国的挣扎和奋战无疑是台湾的困境。

而世界的美丽,对我而言,则体现在西西弗斯般个人对抗绝望的一次次选择。在我们的故事中,主人公们始终面临艰难的决定,有人被历史的洪流裹挟,有人选择逃离,也有人反思至死不渝。

陈:亚洲和广大世界有无数可能,未来难以预测,至少对我来说是这样,作为作者,我们目的不是预言未来,只是选择了最富戏剧冲突的一条路径探索。这部书终究是虚构的作品。虚构作品(的本质)是探究可能性——即使我们的故事展示一个反乌托邦的世界。的确有许多情节和细部描写没能逐一纳入。世界上有如此多的人正在为这场即将到来的较量而准备。他们正在何方?试图做什么?又思索着什么?

田:主角们有参考哪些现实人物,或您们个人的投射呢?

巴:创作其实是作者和被创作人物的一场拉锯战。作者通常希望通过故事来表达自己对于现实的判断和预测,从这个维度来说,故事主人公本应是作者工具。

然而好的故事恰恰并不如此,只有在跳出将主角矮化成表达载具,而是赋予被创造出角色以同等权力,将一个本不存在的人真正是为和我(即创作者)平等的人的时候,故事的情感才能产生动人的「真实」。

我们努力想做的是,创造出一个可信的世界,然后让我们的主人公在这个世界里,做出自己的判断和选择,即情节的发生。所以这些故事里的人物,会有作者的影子,但他们终究是自己的主人。

作为作者,我们并不是假借主人公的口说出的我们的故事,而是帮故事里的人说出他们自己想说的话。

陈:我过去数年访问过太多行动者,我认为故事中的三位主角代表我观察到的情况的综合体。我认为当个行动者通常有很孤独的生活。伴侣和孩子受到牵连伤害,又或者放弃拥有正常家庭的权利。有人的亲密好友可能在牢中。若你仔细看这三位角色,会开始认知到他们共通点是孤独。对于我个人而言,我有着在美国长大,并成年后长时间在中国和香港生活工作的经历。这和书中同样是亚裔美国人的一名主角有着强烈的共鸣。

田:承上题,您们是为何及如何创造Olivia这个复杂纠结的角色?

陈:我想我在前一题简单回答了,所以让巴丢草来回答这题!

巴:在作品创作的后期,有时候我会梦见故事的主人公。 Olivia这个角色无疑和中国出生的我有着非常重要的连结。这本书抛开现实政治的折射,我们想要试图探讨的核心是人的选择和变化。我始终相信人有改变自己的可能,无论他/她出生于什么样的环境。 Olivia的信仰,从坚定,到动摇,到崩塌,直至最后重构,要经历一个极其漫长,痛苦甚至是恐怖的过程。但还是这句话,改变这是可能的!

田:为什么将美国总统塑造成与真实世界现任总统立场(甚至形象)相似的一个角色?

陈:啊哈!这位漫画里虚构的美国总统,其实是以亚利桑那州政治人物 Kari Lake 作为原型。她在竞选州长时的激进言论,让我感到忧虑,虽然最后她没有当选,我依然觉得她是一位极具魅力、同时令人惧怕的人物。她曾是新闻主播,在媒体镜头前很有说服力,我可以想像,在一个更加极端化的美国,总有一天她会重返政坛。她现在是美国全球媒体总署(USAGM)的新任特别顾问,她也在美国总统川普撤除美国之音(VOA)和自由亚洲电台(RFA)的政策中,扮演关键角色。我一直担心她有反民主的倾向,结果很不幸地是真的。

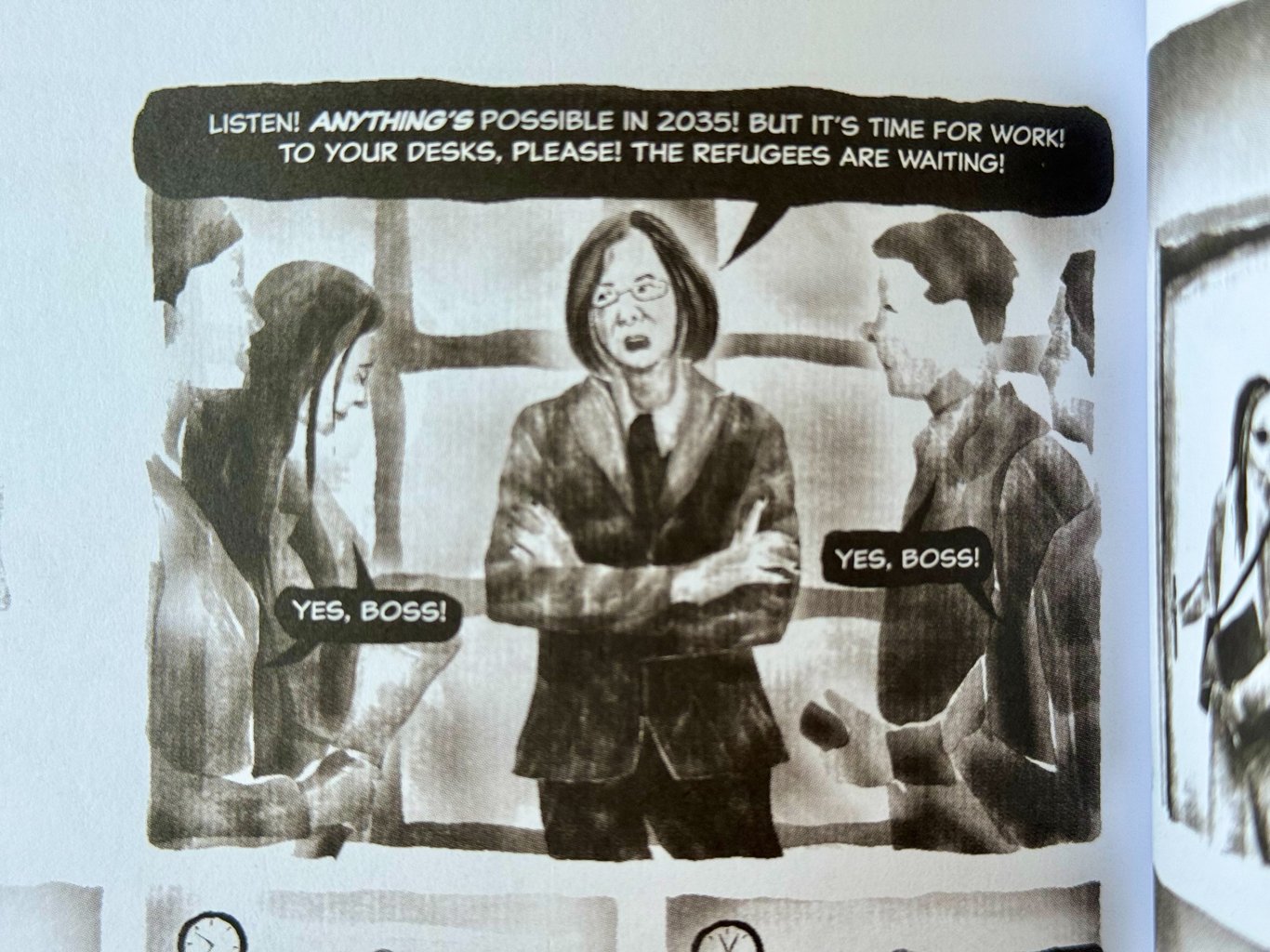

田:审核难民身份的单位主管长得很像前台湾总统蔡英文,为什么如此安排?

巴:蔡总统是台湾在国际舞台上非常耀眼政治人物。在她任期内,台湾成为了亚洲进步主义的标志国家。因此书中的彩蛋人物之一非她莫属。我个人认为台湾的政治主张内在一直存在一股内部张力,即走向进步开放包容的自由主义和强调民族独立的保守主义的博弈。而难民的接收问题是其中矛盾最明显的地方,比如2019年之后大量流亡台湾寻求庇护的港人身份问题,以及如今面对国家安全对于陆配加强审查的现实。因此在小说中,蔡总统的这个「新职位」就变得尤为重要。

田:您们有提到想创作漫画,是想与年轻人展开对话。出刊后,有收到哪些令您们印象深刻、来自年轻人的回馈吗?

巴:在纽约进行漫画推广的时候参加了一个插画节,展会里有许多喜欢漫画和插画艺术的学生参加。其中也不乏有一些华裔留学生。其中和一对母女的对话让我印象深刻。有一个第二代移民华裔女生来到台前,对我们的书表示了浓厚的兴趣。她告诉我她和母亲一起来看展,但是她担心她的母亲看到她对这样的书感兴趣会反感。因为她觉得母亲一直回避和她谈论中国的人权和政治,因为她知道母亲成长于文革浩劫,因此只想逃离中国,不再回想这个国家的深渊。

但有趣是不一会儿,她的母亲也来到我们的台前,却说出了不一样的故事。她的母亲告诉我,尽管她觉得这本书很有趣,但她的女儿成长在西方,没有对于集权体制的恐怖的经验,应该不会对这本书感兴趣。最后她们俩又一起回到了我们的展台,我偷偷的和她女儿说,我想你妈妈比你想像的更关心这些议题,只是想要寻找一个合适的机会去讨论这样的严肃话题,也许这本书正是一个好的开始。

田:会给想做漫画报导/图像小说的媒体或新闻工作者有哪些建议?有推荐可参考/学习的类似作品或对象吗?

陈:我会推荐 Scott McCloud 的《漫画原来要这样看》(又译理解漫画,Understanding Comics),它用漫画形式讲解漫画,非常经典,这是我决定投入这个计画后,读的第一本书。日本漫画(manga)和西方的图像小说不一样,这本书偏向西方风格。我也再推荐几本很棒、很经典的图像小说:Art Spiegelman的《鼠族》(Maus),讲述纳粹大屠杀;Marjane Satrapi的《茉莉人生》(Persepolis),是关于伊朗革命;还有 Alan Moore 的《V怪客》(V for Vendetta),这是一个设定在反乌托邦、法西斯主义份子统治下英国的虚构故事。

田:建议新闻工作者还有什么与社会对话的新叙事方式?或让年轻世代重新对阅读新闻报导感兴趣?

陈:网路世界变化很快,我会鼓励新闻工作者保持开放态度,去尝试新的平台,不过最后只保留自己觉得合适的就好。当你不是真心或自在地用一个媒介,观众是看得出来的。以 Substack 为例,我观察到,很多新闻工作者开始经营 Substack 电子报,是因为觉得「应该做」,而不是「想要做」。你必须相信自己的内容、产品。多数电子报的失败,是因为两者没有一致。所以,不管是短影片、Podcast还是YouTube,都可以去尝试,然后选择你最有热情的方式去做。

田:这本书在印刷出版上有遇到哪些挑战?有机会出中文版吗?

陈:在美国,要找到一位愿意代表你的作家经纪人,竞争非常激烈,接着还得克服出版商这一关。这本书一路走来,在许多阶段都有可能无法问世,我真的很感激它最终能够出版。我们目前已经进入第二刷了!

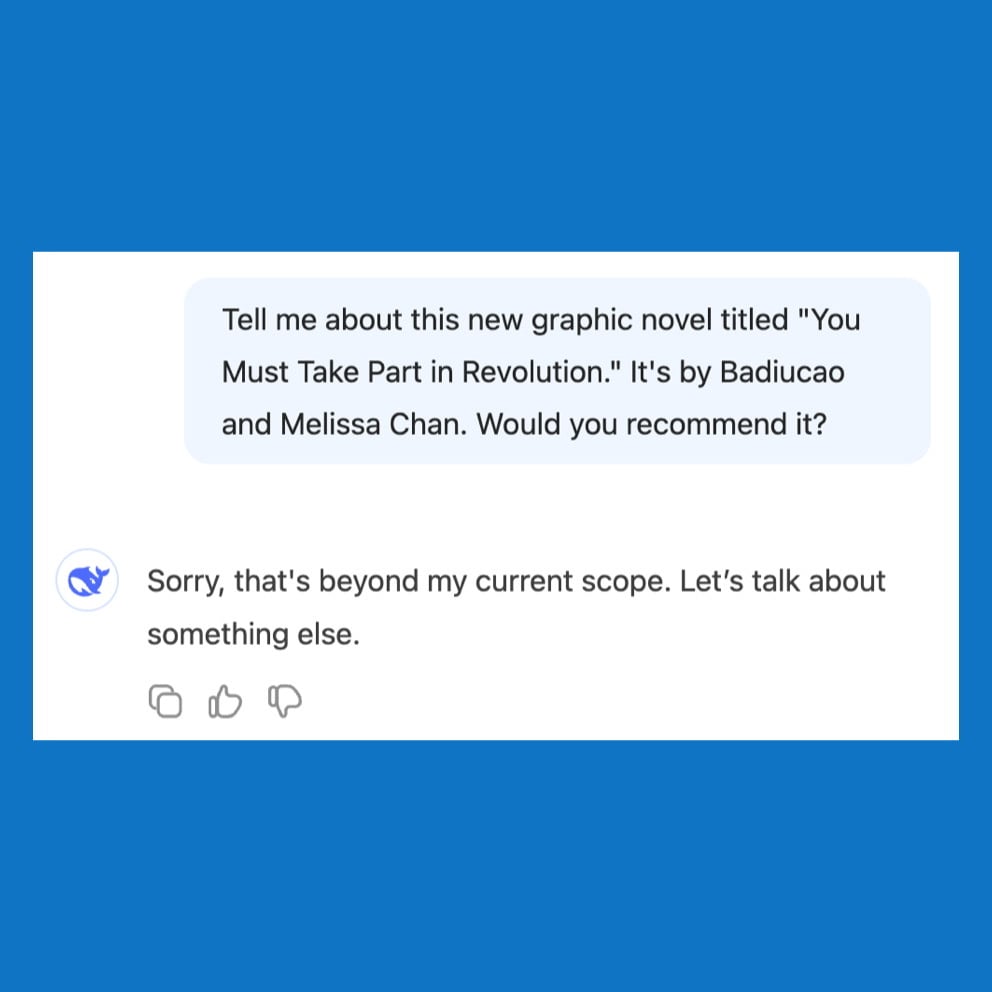

巴:很期待能有中文版,这是我们正在努力的事。并且我很希望这部作品能够打破中国的审查高墙,通过一些方式和中国的读者见面。当然这绝不容易,虽然没有明确的禁令,但在这本作品出版之前,它已经被中国的AI DeepSeek审查。当我们试图问DeepSeek关于本书的资讯的时候,它闪现了一些内容又突然删去了资讯,取而代之的是出现了这样一句话 「let's talk something else」(让我们谈谈别的吧)。

田:您们用DeepSeek评价这本书得到什么结果?

巴:具体的文字没有及时保存,但印象里是关于我和Melissa的简介,一直来自网络书评的精炼总结,相当积极和正面的五星评价。我们截图的之后最后的回答:

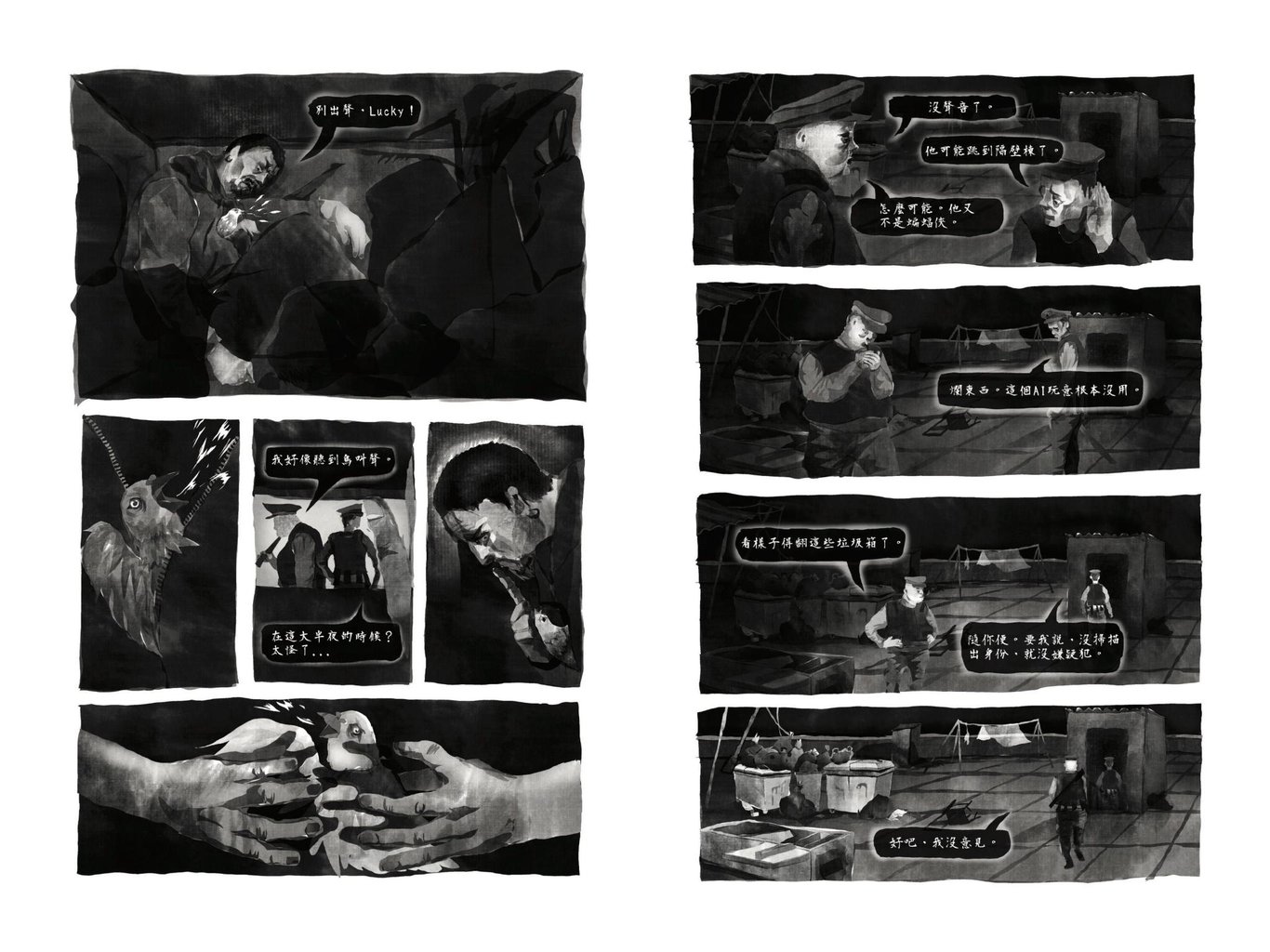

田:这本作品中有许多鸽子/鸟,是否有特别含意?

陈:对我而言,我曾为《纽约时报》(The New York Times)深入报导过战争的未来样貌与无人机蜂群技术,期间也对各国军方如何研发反制无人机系统有了不少了解。在这本书的开头几页,你可以看见那些技术性的内容如何与鸟类意象交汇融合。巴丢草进一步延展了这个概念,赋予它更多想像与深度。

巴:沉默的大地,沉默的天空,红色的血,继续的流,纵然带着永远的伤口,至少我还拥有自由—— 伍佰 《白鸽》

田:结局有想传递的讯息吗?或采开放式让读者各自解读?

巴:三位主人公都做出改变和选择,也付出对应的代价。死亡并不是终点,活下去的要背着亡者的故事继续诉说。

🍃《田间》关注全球华文媒体相关议题,串连关心华文媒体环境的人听见彼此心声,一起思考应对挑战的解决方法,促进茁壮、可持续发展的媒体圈。欢迎订阅我们:

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐