寧浩:中國電影的“壞猴子”

原文於2024年3月18日首發「拋開書本AsideFromBooks」

本文提及的電影/書籍皆為大陸譯名關於中國中國電影導演代際的區分方法起源一直眾說紛紜。學界有兩個路徑被普遍認可,其一是黃建新提出20世紀70年代末國外出現一本經濟學著作《第五代》,有人發現 這個詞用於描繪中國電影界也很確切,於是“代際”劃分逐漸流傳開來;其二是鄭洞天則提出不同的 說法。據他回憶,1984年,在建國三十五週年的一次紀念會議上,同時放映了陳懷愷的《李自成》和陳凱歌的《黃土地》,但那一次的放映,讓與會的電影人和專家學者開始 思索關於內地電影的傳承問題。

無論如何,代際區分法都始於“第五代”並在學術界廣泛流行至今,直到2010s,中國電影在“第六代導演”之後似乎缺乏明確的“第七代”定義。儘管新生代導演不斷湧現,但他們在藝術取向、生產模式與敘事策略上已難以再以“代際”來歸納。導演寧浩出現在第六代的末期,某種程度上推動並標誌了這一轉變。他以獨立電影的精神進入主流市場,在類型化與商業化之間開闢出新的可能。他既繼承了第六代的現實主義關懷,又以黑色幽默和工業化生產的融合策略,打破了此前中國作者電影與商業電影之間的界限,成為一種“異軍突起”的現象。

除部分早期作品外,寧浩的作者性(第七代或新生代)與“第六代”強調影像本體性和寫實主義的風格有明顯的差別。他有叛逆反思,也有體察市場需求的聰敏。這讓他成為了世紀初十年中國電影類型開拓的先驅之一,被徐崢、路陽等人暱稱為“壞猴子”。

01|經歷豐富的出道前生涯

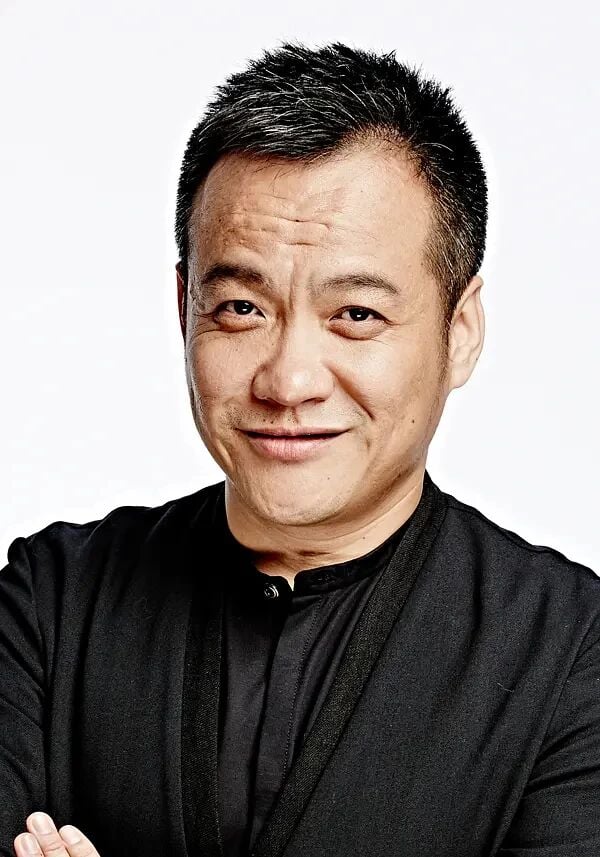

寧浩1977出生於山西太原,做過音樂人,舞台美術設計,廣告設計,平面攝影師,攝像師等工作,還曾就職於太原話劇團。後來因對影像的熱愛,考入北京師範大學藝術系,學習導演。2003年6月畢業於北京電影學院圖片攝影專業。這些經歷讓他很早就對社會小人物的艱苦生活有充分的體察,“第六代”很多導演都有類似的經歷,在生涯伊始,也都形成了普通人個體化敘事的自覺。

北影畢業後,寧浩回到家鄉,開始創作自己的長片首作《香火》(2003)。這是一部辛辣的獨立電影,充滿筆觸鋒利的諷刺幽默。影片對汾河平原北部在地風貌的呈現足以和賈樟柯那些更知名的南部作品相提並論,而鮮明作者性和全面的社會觀察也顯示出一名導演的野心。

02|中國電影中叛逆的“壞猴子”

新千年伊始,張藝謀的《英雄》(2002)讓中國電影快步進入了“商業大片時代”。但在短短幾年後,強調古裝視效的類型大片便呈現出頹勢,《十面埋伏》(2004)、《夜宴》(2006)、《滿城盡帶黃金甲》(2006)在口碑和票房上皆失利,高投資在腰部市場未建立的環境中意味著更高出許多的風險,大體量的製片公司們開始猶疑。這時,寧浩注意到了喜劇電影這個在國內受眾面其實深廣,但還並沒有被充分開掘的門類。世紀之交的中國喜劇電影類型單一,馮小剛的賀歲喜劇雖然一度反響熱烈,但京津地區的城市故事實際上並沒有觸及都市圈以外的縣鎮,很快就難以為繼,只留下已經打開的市場待後人接續,這個後來者就是寧浩。

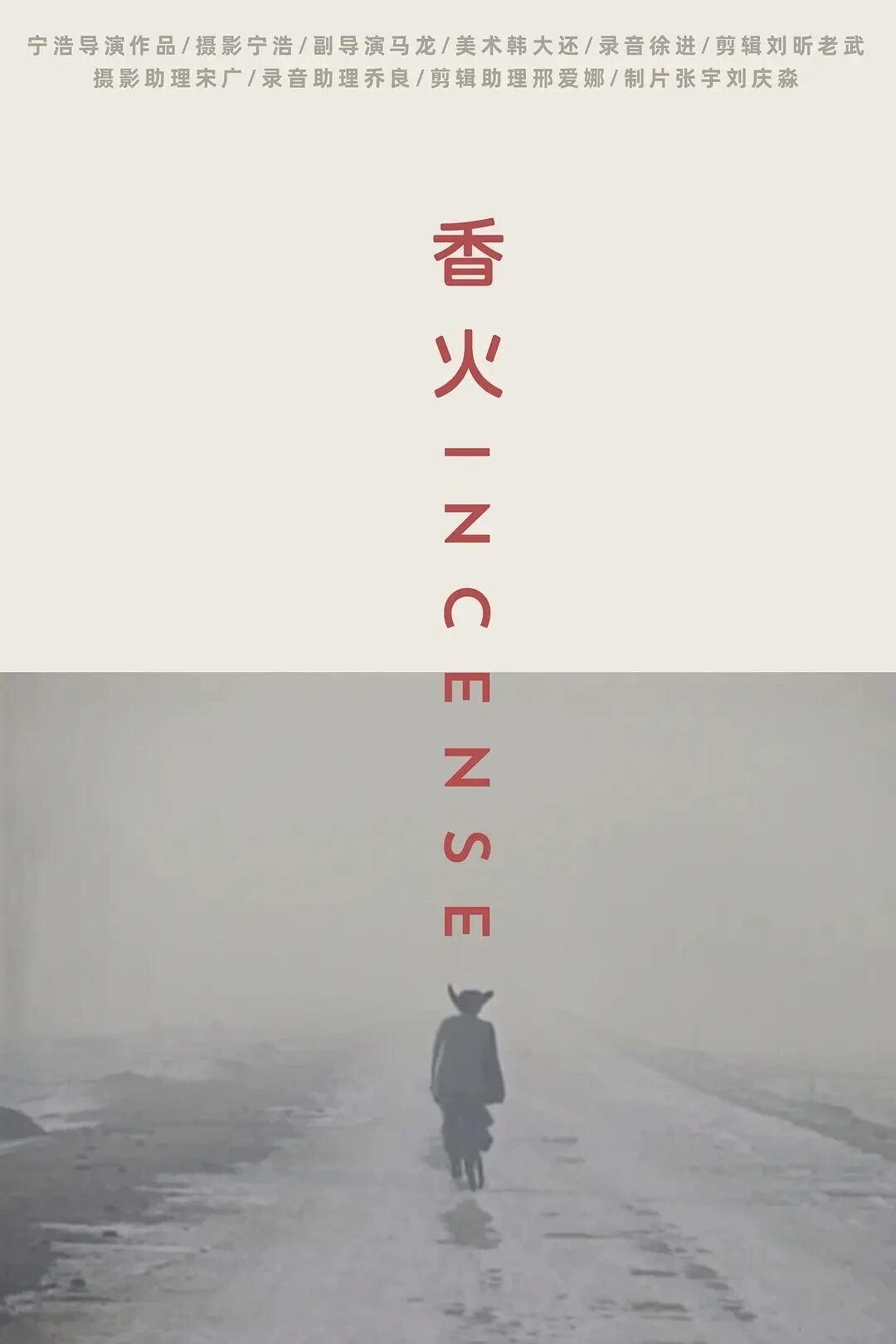

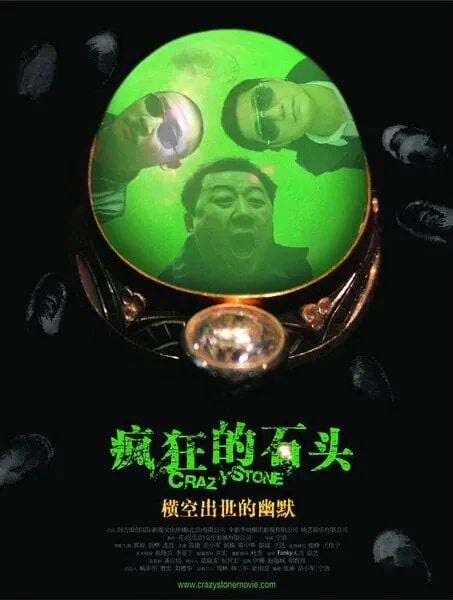

他開闢了一種荒誕喜劇的表達方式,以一種國外式的“黑色幽默”方式講述故事。2006年《瘋狂的石頭》(2006)成為了國產喜劇電影新類型的開拓者。導演寧浩自陳“我拍的不是喜劇,是生活的荒誕”,從此,“荒誕喜劇”與“黑色幽默”就成了電影行業和影迷群體中新的熱詞。

“黑色幽默”在現代文化史上的緣起自上世紀30年代法國超現實主義者布列東(André Breton)對愛爾蘭諷刺作家斯威夫特(Jonathan Swift)的描述,稱這種幽默“以理性而不是感覺來抓住事物,並以懷疑主義作結”。電影中的黑色幽默源於50至60年代壓抑氛圍中的美國,結合併構成了新黑色電影的興起,具備了更鮮明的殘酷性和冒犯性。這類敘事中,人物的行為往往可以為主流觀眾理解和共情,但種種不幸又自然的巧合讓一切都失控而滑向混亂。黑色幽默的喜劇精神是對在悲慘現實面向無力個體性的自嘲,它的另一個名字,“絞架幽默”(gallows humor),指明瞭這種精神的極端狀況,於是它往往伴隨著強烈的怪誕感。

寧浩讓黑色幽默電影在中國電影類型市場里扎下了根。他有著足夠精彩的視聽細節建構和生活化的角色設計,熟悉本土小人物的生活,善於用影像外化角色心理反差,從而製造笑料。這些當然都這他年少時的個人經歷相關。看他的電影,觀眾常常會覺得,他其實是在用諷刺的方式懷想那個拿著相機游走城鄉的少年自己。

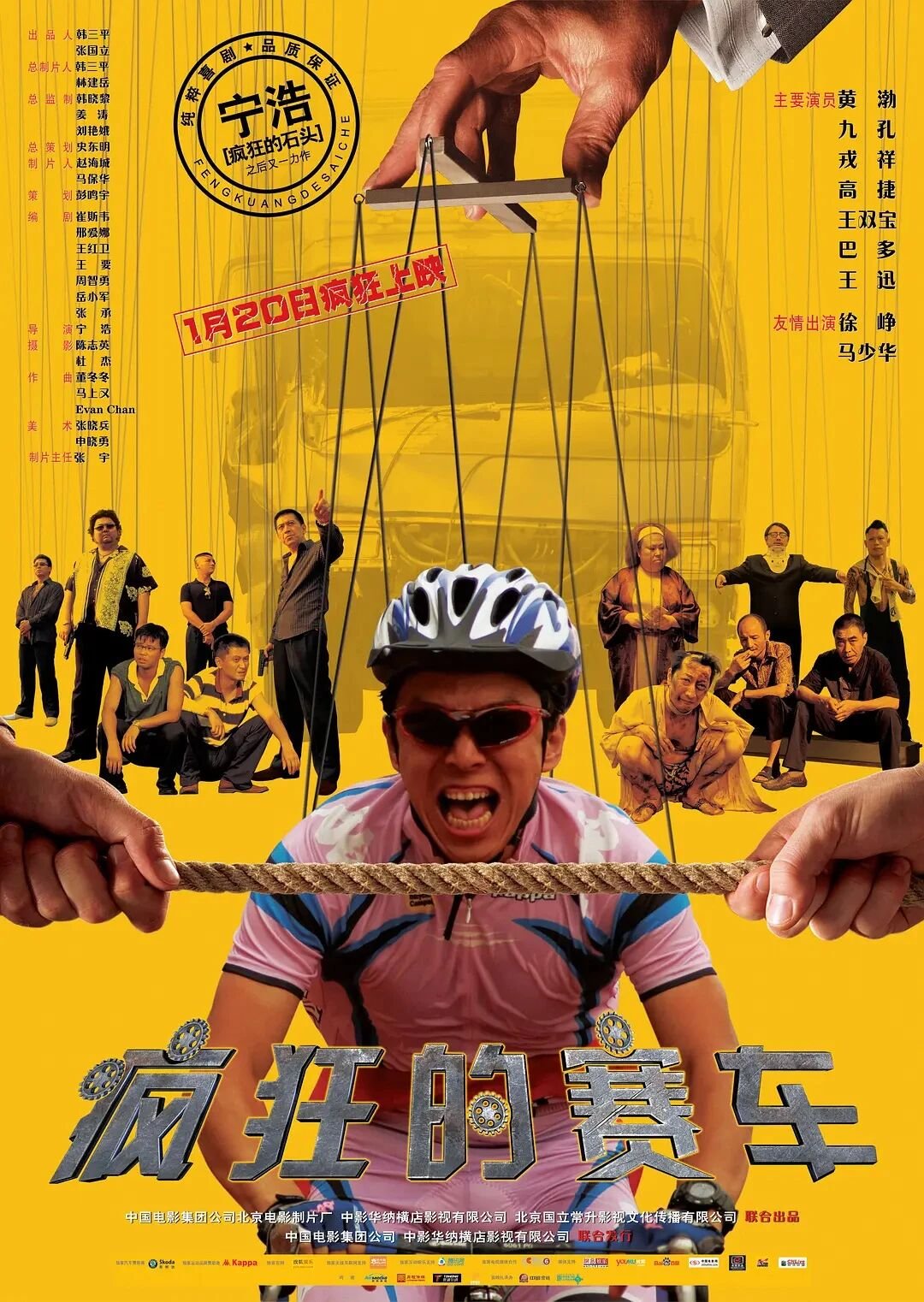

在《瘋狂的石頭》後,寧浩緊接著創作了人物線更多、敘事更加複雜的《瘋狂的賽車》(2009)。如果說石頭是寧浩的風格嘗試之作,那麼賽車就是預算足夠下的才華展示,兩部電影的成功直接讓寧浩成為了中國第四位邁入億元票房俱樂部的導演。

在人們都以為“瘋狂”系列喜劇會成為寧浩的個人標籤時,他卻又一次敏感地發現了市場對“賽車”一些負面反饋說明的問題:黑色喜劇的感染力和深度並不完全是商業類型取向的,觀眾的新鮮感過後,絞架自嘲所非常容易帶出的媒介自反性會讓這類創作出現越來越複雜的敘事結構和邪典迷影元素,而中國的主流觀眾遠遠沒有做好準備。為了保持商業影響和兼顧作者表達,他轉向了另一個市場稀缺的方向——公路電影。

那時的大陸公路電影代表作是滑稽喜劇家趙本山、宋丹丹主演《落葉歸根》,主題是底層的溫情悼亡。寧浩想要在這個類型下做更多針鋒相對的、對人性善惡的討論,於是在64屆柏林電影節提名金熊獎的《無人區》(2013)完成了,這是他導演生涯的第二個里程碑,也是他迄今最好的作品。這部犯罪懸疑片以律師“潘肖”為盜獵者脫罪後,駕車從西北返回東部都會的路途為線索,展現了類似十年前《香火》的社會觀察。廣闊的視野賦予了人物象徵性,也讓他們在一定程度上脫離了寫實的範疇。

“瘋狂”系列中人物的“傻氣”消失了,人被比作動物,從底層小人物變成了凶狠的偷掠者,為求自保而彼此撕咬著。偶然性和符號化平面化的惡再一次讓觀者想到導演欣賞的昆汀和科恩兄弟(Coen Brothers),想到那些美國後西部片時代的反類型獨立電影。影片的視聽表現依然上乘,寧浩把光影效果與人物形象充分結合,紅色的汽車穿梭在黃藍主調的兩個世界之間,木板造成經典黑色電影的百葉窗效果,都是精妙的美學設計。

03|受人恩惠,湧泉相報

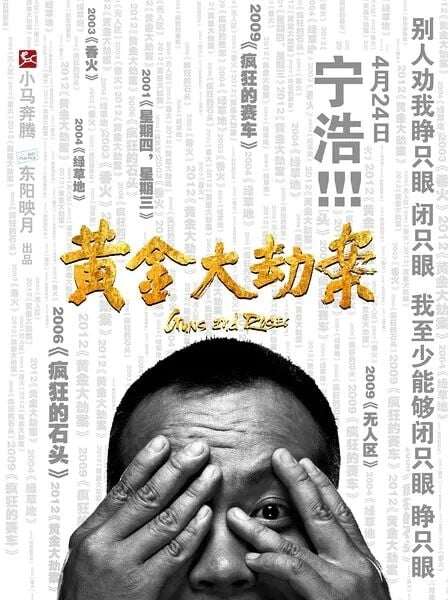

2006年《瘋狂的石頭》的啓動資金來自劉德華的“亞洲新星導演計劃“,那也是香港巨星和寧浩結緣的開始。10年後,拍攝完《黃金大劫案》(2012)和《心花路放》(2014),寧浩減少了導演工作的頻次,做起了製片和監制。他於2012年建立壞猴子影業,2016年開啓“壞猴子七十二變電影計劃“,該計劃旨在扶持青年導演,建立創作集群。

他以此更深地介入中國電影商業類型片的市場,開闢了新導演搭檔資深影人的創作模式,由精緻細微的匠人指導為青年作者保證高標準的工業化流程,為項目提供專業的產業鏈條。這個模式在之後的另一個10年不僅幫助“壞猴子”結出了路陽《繡春刀之修羅戰場》(2017)《刺殺小說家》(2021)、溫仕培《熱帶往事》(2021)、文牧野《我不是藥神》(2018)等碩果,更已經成為了華語青年電影通行的製作慣例。

寧浩曾在採訪中說:”我就是拿自己當陪練,他們有這麼個想法,我們就一起玩。”文牧野說:“寧浩導演他從來不干預我創作,他很好的一點是,當你拿劇本去找他,他不會給你具體的意見,只是告訴你這裡可能差點意思,這裡可能有點過了,不會對你故事的主體有干預。”

近年壞猴子影業推出了很多新導演,由寧浩監制,徐磊、吳辰珵、曾贈、溫仕培執導的短篇集《大世界扭蛋機:明日之後》、申奧的《孤注一擲》在今年暑期檔獲得現象級的票房成功,王子昭導演的《二手傑作》和吳辰珵導演的《准點下班》也獲得不俗的口碑。目前由溫仕培執導,朱一龍主演的《負負得正》也已在製作當中。

04|新的征途,新的起航

“陪練”不干預,但寧浩也會開玩笑說,自己看他們拍會手癢。隨著“壞猴子七十二變計劃”的穩步進行,牛刀小試接續“瘋狂”系列也回應行業熱點的賀歲檔作品《瘋狂的外星人》(2019)口碑豐收,2023年,寧浩完成了他的新作《紅毯先生》。影片是他與劉德華17年緣分的結晶,也是他通過擅長的諷刺喜劇來做的又一階段性自白。

影片吸引了諸多重量級國際電影節的目光,入圍第48屆多倫多國際電影節主展映單元,並被選為第28屆釜山國際電影節閉幕影片。有北美媒體評論說,如果這部影片有好萊塢的製作背景從而更為學院所熟悉,它應當能在今天的環境為劉德華贏得一個奧斯卡影帝提名。

實際上,北美已經肯定了這次天王與名導的合作。在多倫多國際電影節,《紅毯先生》世界首映,劉德華被授予“特別緻敬”獎(Special Tribute Award),以表彰他為演藝界所做出的巨大貢獻。多倫多電影節CEO卡梅隆.貝利(Cameron Bailey)表示,劉德華不僅是行業偶像與多棲藝人,更為新一代影人鋪平了道路。這贊譽也同樣適合送給導演。

05|關於《紅毯先生》

《紅毯先生》保留了寧浩以往喜劇作品黑色幽默的諷刺性,也是他首次嘗試用電影做行業觀察。寧浩在接受採訪時坦言這次他已經“把最習慣的東西扔掉”,完成了“一個完全與以前不一樣的東西。”

在一次頒獎典禮後,寧浩找到劉德華,將《紅毯先生》的故事講給他聽,告訴他片中主角名叫“劉偉馳”,代表了三位香港電影明星:劉德華、梁朝偉、周星馳。華仔很喜歡這個故事,他笑談說,能夠一個人做三個人的事,真的非常興奮。

《紅毯先生》中,電影的資方、導演、製作團隊、演員、宣發、評論者以及觀眾都是被寧浩黑色幽默送上“絞架”的諷刺對象,但這個被網友戲稱為荒誕離奇“平等創飛每個人”的故事中心處,當然,還是華語電影的完美偶像劉德華。在《解救吾先生》(2015)初試之後,劉天王又一次更全面或許也更徹底地對自己的明星形象做瞭解構,而如果我們看著一地雞毛,還能記得傳媒時代偶像崇拜的社會範型作用,那就也會明白,影片最終希望指向的是更加時代性,也更加總體性的“瘋狂”。這或許是導演初心的延續,也是這個階段的他更熟悉的一類“瘋狂”。至於他身處在這種瘋狂之內還是之外,那就留給觀者判斷了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐