16th西寧FIRST青年電影展半程體驗

原文於2022年8月3日首發「書本映像」

疫情當下,我們確實是不能再奢求FIRST再像之前那樣“撒野”了,這點我在去年參加成都驚喜影展的時候就已經感覺到“違規”和“限制”的氣息。

況且今年更是沒有影迷的“非烏托邦”電影世界,所以我並沒有抱太大期望來。但是現實還是打了我的臉,影片放映如期而至,而且居然連以往的“技術原因”也少了許多。不算前三天,光是4-6天的我看了大概7部長片和11部短片。

4-7天是影展的一個轉折點,在第四天的時候意味著展映的主競賽單元影片已經全部放完了一遍,所有的片子也都問世了一遍,口碑也逐漸開始發酵。

在媒體場刊里《一個和四個》依然還是榜首,其次是《百川東到海》《何處生長》......但是在學術場刊中卻出現了相反的一幕,《釣魚》成為唯一過3分的劇情長片,其次是《兜兜風》和《百川東到海》......

其實我並沒有在今年的影展上看到像去年《濁水漂流》那種令我眼前一亮、心頭一緊的電影。今年的影展我感受到的更多是失敗的嘗試和一些作者化傾向的影像,不合群、口碑兩極分化成為了它們的標籤。

這幾天我既看到了《一個和四個》、《千里送鶴》這種藏語系電影,也看到了《兜兜風》、《街娃兒》、《何處生長》這種關乎“小鎮青年”和家庭的和解的電影,當然也有《再見樂園》、《半個小夜曲》這種先鋒性很強的電影......

可以說雖然並沒有出類拔萃的片子,但是整體是在嘗試和拓展。

在西寧的每一天都是和電影親密接觸的一天,我幾乎花費了所有的時間去看電影,所以可能我的這篇體驗日記不會有什麼時間順序,我更多是想談談這些長短片以及一些彩蛋現場。

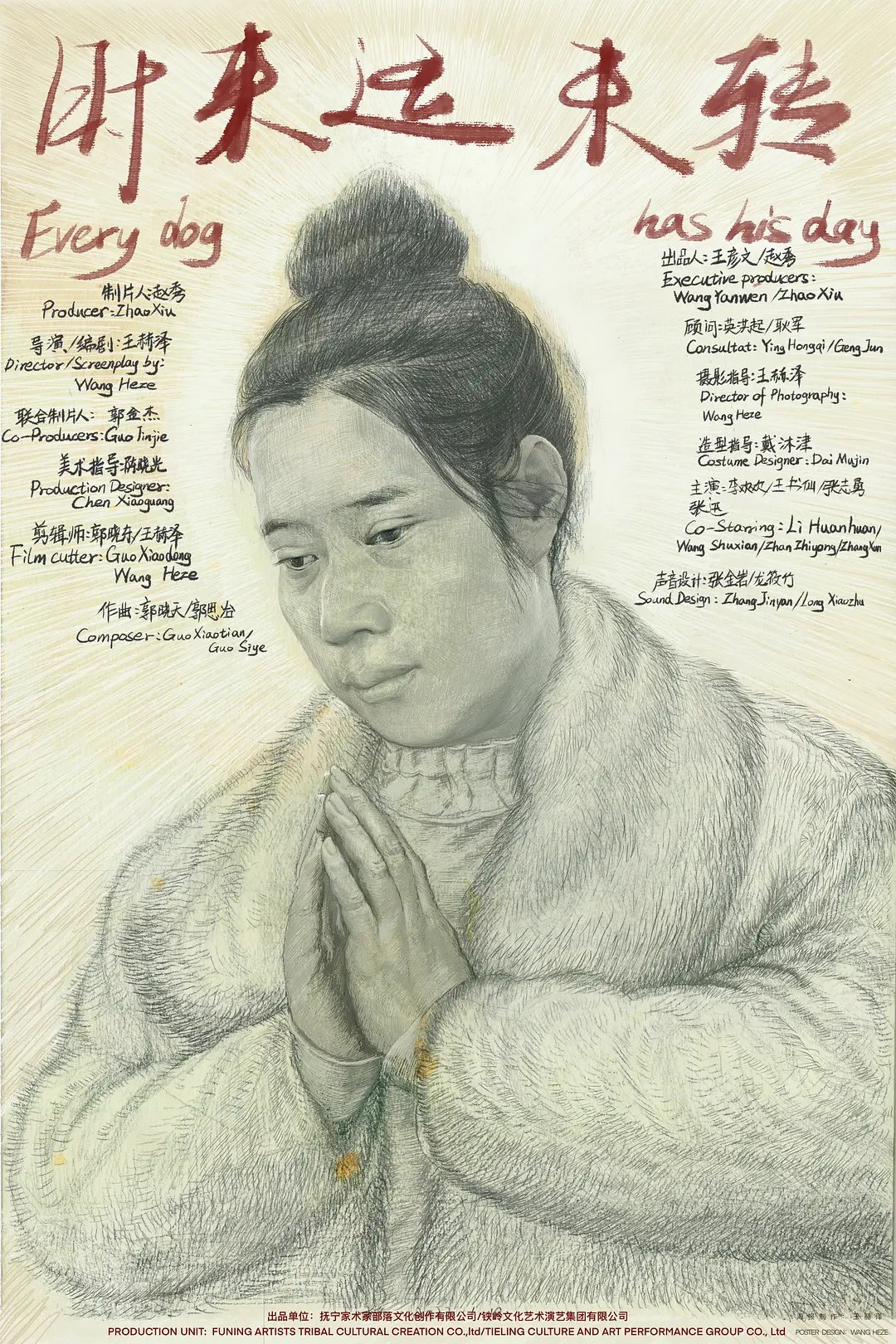

01|地區情懷:長片《時來運未轉》

雖然我的同事在Day1-3的時候已經寫過了《時來運未轉》的短評,但作為一個東北人,我覺得我會有一種別樣的情感在裡面。

這些年文藝片的主戰場除了大西北、南方潮濕小鎮以外最大的群體應該就是東北了吧。東北這個地區很適合文藝片的滋生,因為自身的歷史原因它往往有一種神奇的魔幻現實主義。

比如在小縣城隨處可見的用中文寫的“高檔“俄羅斯或者歐洲牛排餐廳、同時它還帶有著那種被時代洪流拋棄的工業廢墟和工人、加上獨特的銀裝素裹的自然景觀、東北人獨特的口音即幽默感、鄉村中半仙半鬼的民俗特色.....

讓這個地方誕生了《鋼的琴》《白日焰火》《東北虎》《日光之下》等文藝片。在這些東北電影中,冰錐、燃燒、貂皮大衣、雪、澡堂等元素也已經成為了東北新浪潮的代表。

而《時來運未轉》就是其中一種東北電影,它把故事聚焦在東北生活和半仙牛鬼蛇神,讓人更能感受到東北地區的“浪漫”。

我挺能感受到親切感的,裡面那種關於東北人面子和裡子的生活細節很完整。但是影片的割裂感太嚴重了。前半段大約講了一個《Hello!樹先生》的故事,中間的打鬥戲甚至有點哥譚市《蝙蝠俠》的感覺,之後突然來了個《歸來》的風格,最後又回歸到《哭聲》的鬼神。

我最喜歡的點其實是在那個像邪教的燈塔組織那裡,不知道是什麼感覺,就是感覺很東北。總的來說這個片子,更現實的把東北生活的現狀擺在了觀眾面前,像是一個橫切面。

但不論是半仙的那種民俗怪談還是人際關係都沒有講的特別細,在小霞失去神力後整體更是一落千丈。

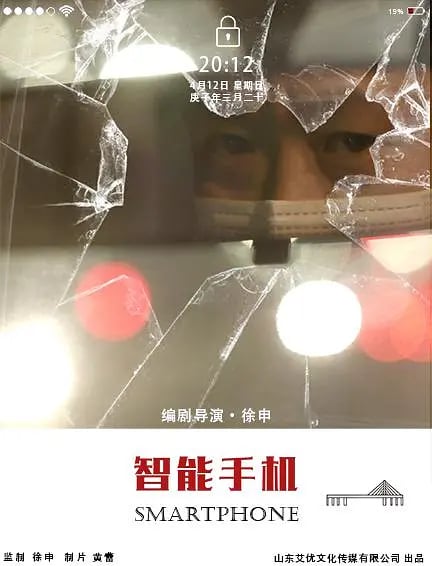

02|類型的拓展:長片《智能手機》

如果說什麼類型片劇作和節奏是最難把握的,那我認為無疑就是單一場景下單一人物的故事。在電影長河中真正做到的長片少之又少,我的啓蒙影片《活埋》就是這種類型。

所以我其實是很期待這個《智能手機》能拍成一種中國的《活埋》或者《狙擊電話亭》...但結果完全相反。

這個片子更多的是聚焦在智械危機這個主題的,當導演用了20min僅從一個人名一個電話就調查出一個人的所有信息時,我一度認為這是一個高概念且節奏緊湊的懸疑片,但後面的節奏和風格則完全變成了另一個電影。

導演加入了大量的獨白和對白讓整個電影說教意味異常的嚴重,到最後甚至不去關注懸念,而是聽電影里的人物講自己的感情emo時刻,鏡頭也就只剩幾個鏡頭來回切換,沒有什麼風格的變化。這些都讓這個片子略感無聊和無力,而且AI的配音真的很出戲

這個片子更像是一個騙局,如果你是抱著來看狙擊電話亭的話那會大失所望,如果你想來感受一下慢節奏的對話,那可能這還是一部看得下去的電影。我更願稱之為不太成熟的類型探索。

03|成熟的製作和真誠的表達:長片《何處生長》 《街娃兒》

這次的FIRST雖然沒有令我眼前一亮的電影,但卻有令我非常震驚的長片首作,也就是這部《何處生長》。

和《風中有朵雨做的雲》一樣,該片也是通過一個人的失蹤來逐步揭露出兩代人的恩怨糾葛。不同的是《何處生長》的主題是家庭矛盾的問題,裡面涵蓋了上三代人重男輕女的思想、父母對子女的控制欲、青年人的反叛和追求自由...等元素,聽上去可能只是一個普普通通的青春傷痛電影。

但節奏把握是這個影片最牛的地方,在看的過程中讓我想到了當年的《過春天》。導演將影片劃分為兩個時空,並且像《花樣年華》一樣將服裝與時間進行結合,成功做到了時間空間上的轉換。

情緒積累的也很到位,基本上就是當你覺得05年的講不下去的時候導演就會立即切到07年接著敘事。

在劇作上導演也提前解釋了懸念,在大約30min的時候觀眾其實已經能猜出片子中的人物關係了,但是這個結果卻並沒有影響觀眾的觀感,反而在後面越來越迫近真相和高潮戲的時候更讓觀眾感覺到緊張。

如果說唯一的不足的話我想大概就是沒有什麼視聽風格強烈的段落,不像《過春天》一樣有著名的綁手機戲份而且壓抑感的營造還欠缺一點。但這已經無疑是我這幾天來看過製作和想法最好的電影了。

此外我想給大家分享一個點,在影片結尾的時候程非拉著何生的母親走在樓梯上的時候程非的頭髮那時還是黑色的,那我能不能理解為那是2005年的一種超現實主義鏡頭呢?而不是一個和解的結局?

後來導演說自己的這個片子劇本寫了三年,並且說著說著潸然淚下,我突然就明白付出即回報的意義了。

《街娃兒》去年登上戛納的時候我就很想看了,今天看完之後我覺得我的期待沒有錯。影片是對南方小鎮青年的一種刻畫,實在來講近幾年這個題材的出現頻率確實有點高,但這個片子的點在於成熟以及表達的真摯。

小混混為了父親和心愛的女孩,最後“曝屍街頭”。我想這麼一句話就能概括這部電影,我很能理解口碑兩極分化的原因,導演運用了大量的旁白和廢戲來給觀眾解釋人物和故事,從而弱化了自己對於主題的表達。後來就是靠著剪輯硬撐著敘事......

但是我是能感受到那種情緒的,人物的那種掙扎,風箏紋身的隱喻雖然弱化了戲劇性但是在氛圍感的營造上很是成功的。我總是能從這部電影中感受到某種香港犯罪電影的遺珠,包括最後那場意外的車禍很難不讓我想象到銀河映像的命運使然。

新生代導演關注著小混混自身的生存和精神空間,這在某種程度上已經和以往的中國電影不同了。我十分喜歡電影中對於這種無意義的精神空間的表達

想起一句題外話“古惑仔不動腦,一輩子都是古惑仔”。

04|短片系列 動畫的無限深度:《盤中餐》

我其實是很不吃動畫片這一套的,但它同時又佩服能進行真人短片無法達到但誇張化的表達。

《盤中餐》是我最喜歡的一部,喜歡的不是畫風而是那種透過現象看本質的大局觀。我或許與大家理解的都不太一樣。

影片直觀傳遞的素質主義者氣息我認為更像是一種治療“吃什麼變成什麼”的疾病?那是一種在刀耕火種時期帶來的進化,可是這解救不了人類的劣根性,唯有嘗到“禁果”後人類變成了“什麼”的自我淘汰,而最後的結尾的煙囪則是人類進入了工業文明,也代表了人類的進化。

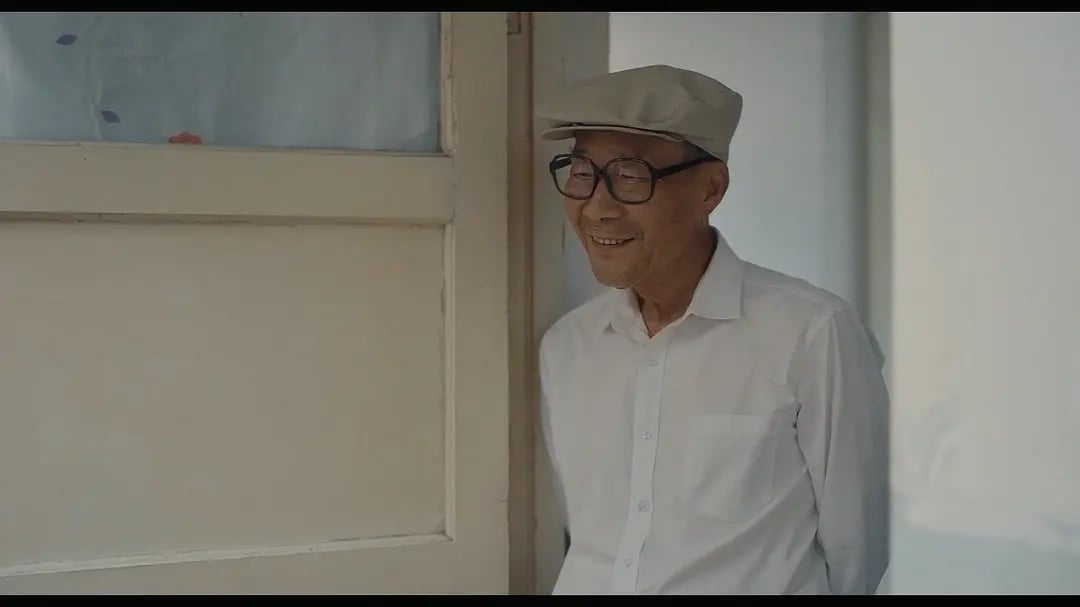

05|演技帶來的氛圍感:《南方午後》《下午過去了一半》

為什麼把這兩部短片放在一起討論呢,並不是因為內容。更多的相同點是靠演員的表演來撐起來的短片。

前者靠著小女孩之間的玩笑掩護向我們揭示了身份認同、父權社會、少數民族現狀等複雜且難以表達的問題,同時又以這種輕鬆詼諧的方式解決了這個問題。這種節奏和生活細節是我這幾天看過最舒服的短片了。

後者則是靠著李雪健老師的表演完全撐起來,雖然可能並沒有太多的神態和動作的變化,但是你就是能感覺到那種力量和所謂的共情。

06| 什麼是論文電影? 《如何消失》

論文電影即可以理解為用電影寫了一篇論文或者論文中的點和論據都是影像片段或資料。

而這個《如何消失》就是一部極其標準的論文電影,從新媒介遊戲切入,交互媒介與視聽語言的巧妙結合。旁白無論是從論證的全面性還是社會學延伸都是無可挑剔的。從逃兵的屬性,到能否逃離是否該逃離,再到與現實部分的結合論證,最後向我們傳遞思想,真正開創了一種別樣的媒介形式和電影語言類型。

“逃兵的不服眾是社會生產力”,通過《戰地》這款遊戲就能把整個論題敘事清楚,這才是論文短片應該有的樣子。

07|真正的成長:《沈為奧菲莉亞》

這個片子我並不想劇透和解釋,這確實是我看過成長性短片里最有所指的了。

08|彩蛋現場

FIRST每年的露天放映往往都會有驚喜出現,今年的《一代宗師》也不例外,正當我們都期待著的時候,章子怡,她來了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐