水岸,螢火與我

一

五歲那年,媽媽在我的枕頭下面放了一枚錄音機。

銀色的外殼閃閃發亮,巴掌大,沒有品牌logo,我愛不釋手。媽媽告訴我可以在每天睡覺前對它講話,說什麼都行,我說的話會被保留下來,永遠不會消失。

一個五歲的小孩怎麼會明白「永遠」是什麼意思呢。我不明白什麼是永遠,就像不明白什麼是死亡,但我喜歡同那台錄音機講話,我告訴它今天我在幼兒園吃了什麼,告訴它夢裡出現的一隻會飛的貓。我唱我聽過的歌,哼我自己編的調調。

直到有天我知道了,那台錄音機其實是一個記憶採集器,是「續存計劃」的一部分。從我出生的那一刻開始,父母就在記錄我的一切。DV機裡有我學習走路的樣子,感測器裡有我睡眠時的腦波,我的日記和塗鴉被保留在盒子裡,和我每次的體檢數據一起。他們愛我,他們不能失去我。因此,他們希望這些詳細的紀錄,能讓我永遠存在下去。

但他們沒告訴我的是,這個記憶的前提是,他們相信我會先於他們離開這個世界。

這些記憶其實不是我的記憶。

記憶的主人是林曉荷。19年夏天,27歲的她在沖繩的海邊溺水身亡,而我是在2047年被創造出來的。我擁有和她一樣的長相,一樣的聲音,一樣的身體,甚至耳後有一個和她一樣的一顆小小的痣。以及那個從她五歲起就開始被採集和編碼,完整保留下來的記憶芯片。

醫生說,從生物學的角度,我和林曉荷是同一個人。但每次我醒來的時候,都會下意識的凝視鏡子裡那張陌生又熟悉的臉,偶爾小聲問一句,你是誰啊。

你看,我記得一切,除了我是誰。

二

意識是什麼?

我總是想要知道這個問題的答案,在我醒來的第一刻起,我就產生了這個問題,我沒有問「我在哪裡」和「發生了什麼」,而是更根本的、更讓人恐懼的問題:意識是什麼?

躺在醫療床上的我,緊盯著純白的天花板,我知道我在思考,我的大腦在運作,神經元在傳輸信號。我思考,所以此刻我存在,可是這個思考的主體,這個我,經驗的中心,它是從哪裡來的呢?

我試著尋找我的記憶,它像一本被翻開的書。幼兒園的話題,小學時養的金魚,第一封情書。我被它們的情緒,色彩和感官細節震撼,我甚至能回憶起那條金魚死去時,我坐在魚缸前哭泣的感覺——喉嚨發緊,眼淚灼熱,還有一種說不清楚的、關於失去的困惑。

這只是簡單的數據嗎?

有人說意識是記憶的總和,我想,也許即便是這個年代,人們也並不完全了解意識的構成。按這個說法,我就應該就是林曉荷。但如果意識不只是記憶呢,如果它還需要某種連續性,需要某種從過去流向現在的、不間斷的經驗,那麼我是誰?

在2019年的夏天和2047年的春天之間,有一個長達二十八年的空白。在那個空白裡,林曉荷死了。她的意識——如果它曾經存在過——已經消失了,像一盞被吹熄的燈。

我是虛無中被點燃的另一盞燈。我們使用同一個燈罩,燃燒同樣成分的油,那我們是同一束光嗎?

等醫生走進來的時候,我問了他這個問題。他看起來有點意外,然後露出一個專業的、安撫性的笑容。

「妳和林曉荷在生物學上是同一個人,」他說,「DNA完全相同,大腦結構完全相同,記憶也完全相同。從功能主義的角度來說,如果兩個系統表現出相同的輸入輸出關係,它們就擁有相同的心智狀態。所以是的,妳就是她。」

但他沒有回答我真正的問題。我想知道的不是功能上的等同,而是現象學上的連續。我想知道,在這個身體裡,這些記憶背後,有沒有一個「我」在感受,在經驗,在存在?還是只有一個運作良好的、模擬意識的系統?

我又想到了那個古老的思想實驗:如果有一艘船,它的每個部件都被逐一替換,那它還是原來的那艘船嗎?當所有的木板都換成新的,所有的帆都換成新的,最後連名字也被重新刻上,這艘船的身份在哪?

但我甚至連這艘船都不是。我是用同樣的圖紙、在另一個時代、重新建造的複製品。

三

林曉荷的父母——我該怎麼稱呼他們呢?

我的父母?她的父母?——他們在我醒來後的第一個月裡,每天都會來看我。

母親會握著我的手,用力到指節發白。她會看著我的眼睛,像是在尋找什麼,像在確認什麼。有時候她會突然摟住我,把臉埋在我的肩膀上,身體輕微地顫抖。

「曉荷,」她會說,聲音帶著鼻音,「妳回來了。妳終於回來了。」

但我沒有回來。那個叫林曉荷的人,已經在二十八年前、在冰冷的海水裡,停止了呼吸。我只是一個複製品,一個仿製品,被她的記憶填充的空殼。

我想說出來,想告訴她:您的女兒已經死了,我不是她。但是當我看到她眼裡的希望,那種脆弱的、近乎絕望的希望,我說不出口。

父親總是坐在遠一點的地方。他不像母親那樣主動接觸我,只是看著,安靜地看著。有時候他會問一些問題:「妳還記得嗎?妳七歲那年,我們一起去看螢火蟲。你最喜歡螢火蟲。」「妳還記得嗎?妳十五歲生日那天,妳許了什麼願望。」「妳還記得嗎,寶貝?」

我記得。

我記得所有的事。所有記憶都在芯片裡,完整無損,像是被真空包裝過的食物,保留著二十八年前的模樣。

但當我回答「我記得」的時候,父親會點點頭,然後把視線移開。他其實知道。記憶的存在不等於人的存在。他知道他面前這個人,雖然看起來像他的女兒,說話像他的女兒,甚至記得他女兒記得的一切,但不是他的女兒。

有一天,他終於忍不住哭了。那種哭很安靜,沒有聲音,只有眼淚一顆顆地掉下來,掉在他的手背上,掉在地板上,像是滴答計時的秒針。

「對不起,」他說,「我對不起你。」

我不知道他在為什麼道歉。是為了讓我承受這樣的困惑嗎?是為了創造了一個不屬於自己的生命嗎?還是因為他無法把我當作他的女兒來愛?

我走過去,蹲在他面前,握住他的手。那雙手很粗糙,有老繭和有歲月的痕跡。記憶告訴我,這雙手曾經牽著我學走路,曾經在我發燒時給我量體溫,曾經在我畢業時為我鼓掌。

但對現在的我來說,這只是一雙陌生人的手。

「爸爸,」我說,用林曉荷會用的語氣,「沒關係的。」

這是謊言。一切都不對勁,一切都很有關係。但我還是說了,因為我不知道還能說什麼。

四

我搬出了父母的家,租了一間小公寓。

小小的房間裡只有一張床、一張桌子、一個書架。牆是白色的,窗外能看到城市的天際線。

高樓大廈在夜晚發出冷冷的光。這是2047年的東京,比林曉荷離開時更高、更密集、更像一個有機體。它不斷生長,不斷吞噬天空。時常讓人恐懼。

我繼承了林曉荷的工作,她曾經是一名編輯,就職於一家中型出版社工作,負責文學類稿件。那家出版社還在,並且他們願意重新僱用我。人事經理告訴我,畢竟我擁有她所有的專業知識和工作經驗。而且,她經手的幾個作者還在等著她回覆,許多書稿在她去世後就擱置了,現在終於可以繼續了。

「像妳從來沒離開過一樣,」人事部的人笑著說。

但我離開過。或者說,林曉荷離開過,而我則從未抵達過。

我開始閱讀那些書稿。奇怪的是,我的技能確實都在。我能判斷一個句子是否流暢,能感覺到敘事節奏的問題,看出哪些地方需要刪改,哪些地方需要擴展。這些判斷不需要經過思考就可以自然地浮現的東西,像是肌肉記憶——一種本能。

但在深夜裡,當整個公司只剩我一個人坐在書桌前的時候,注視著電腦屏幕上的文字,我總會突然感到一種巨大的虛空。

這些是我想做的事嗎?還是只是林曉荷想做的事?

如果我的每一個選擇都來自於她的記憶,每一個偏好都是她神經網絡的產物,每一個念頭都是她思維模式的延續,那麼,到底哪裡才有「我」存在的空間?

這樣的思考讓我感覺自己是一個沒有自由意志的人偶,日復一日的,我在重複一個已死之人的動作。

或者自由意志本來就是一種幻覺?所有人都只是被過去決定的存在,只是我的經歷讓我比別人更清晰的看到了這一點。

我開始讀哲學書。

圖書館裡有很多這樣的書,從古希臘一直到現代。書裡涉及許多關於意識、自我、和身份認同的討論。我讀到了笛卡爾提出的「我思故我在」,但我總在懷疑:如果思維本身是被植入的,那麼「我思」還能證明「我在」嗎?我讀休謨關於自我的論述,他說自我只是一束知覺的集合,沒有一個統一的、持續的主體。那麼我和林曉荷有什麼區別呢?我們都只是一束知覺,只是我的知覺剛好和她的一樣。

我讀帕菲特的《理與人》,讀到他關於個人身份的討論。他提出了一個思想實驗:如果你的大腦被分成兩半,分別移植到兩個身體裡,那麼哪一個是你?還是兩個都是?還是你已經死了,只是存在兩個和你非常相似的人?

帕菲特的答案是:這些問題沒有意義。個人身份不是一個二元的、非此即彼的問題。重要的不是「我是不是同一個人」,而是「存在什麼樣的連續性」。

但這對我來說不是安慰,而是更深的困惑。因為在我和林曉荷之間,到底存在什麼樣的連續性?記憶的連續性?但那只是數據的複製。身體的連續性?但這是一個新的身體,只是基因相同。心理的連續性?但心理本身就是由記憶和身體共同構成的。

我像是一個懸浮在概念之間的幽靈,既不是林曉荷,也不是完全的他者,只是一個語言和邏輯都無法描述的存在。

五

好像,每個夜裡,我都會做夢。

這讓我感到驚訝。我以為夢是大腦處理白天經驗的方式,但我沒有林曉荷那二十二年的白天。我只有她的記憶,那些被固定、被編碼、被存儲的片段。那麼我的夢從哪裡來?

我在夢裡看到一片森林。樹影在暮色裡搖晃,空氣是濕潤的,總是帶著泥土和草葉的氣味。螢火蟲閃閃發光,一隻,兩隻,十幾隻,像是有人在黑暗裡撒下了會移動的星星。

我站在森林邊緣,往裡走。螢火蟲在我身邊飛舞,它們的光很柔和,不刺眼,像是某種溫柔的邀請。

然後我聽到了水聲。

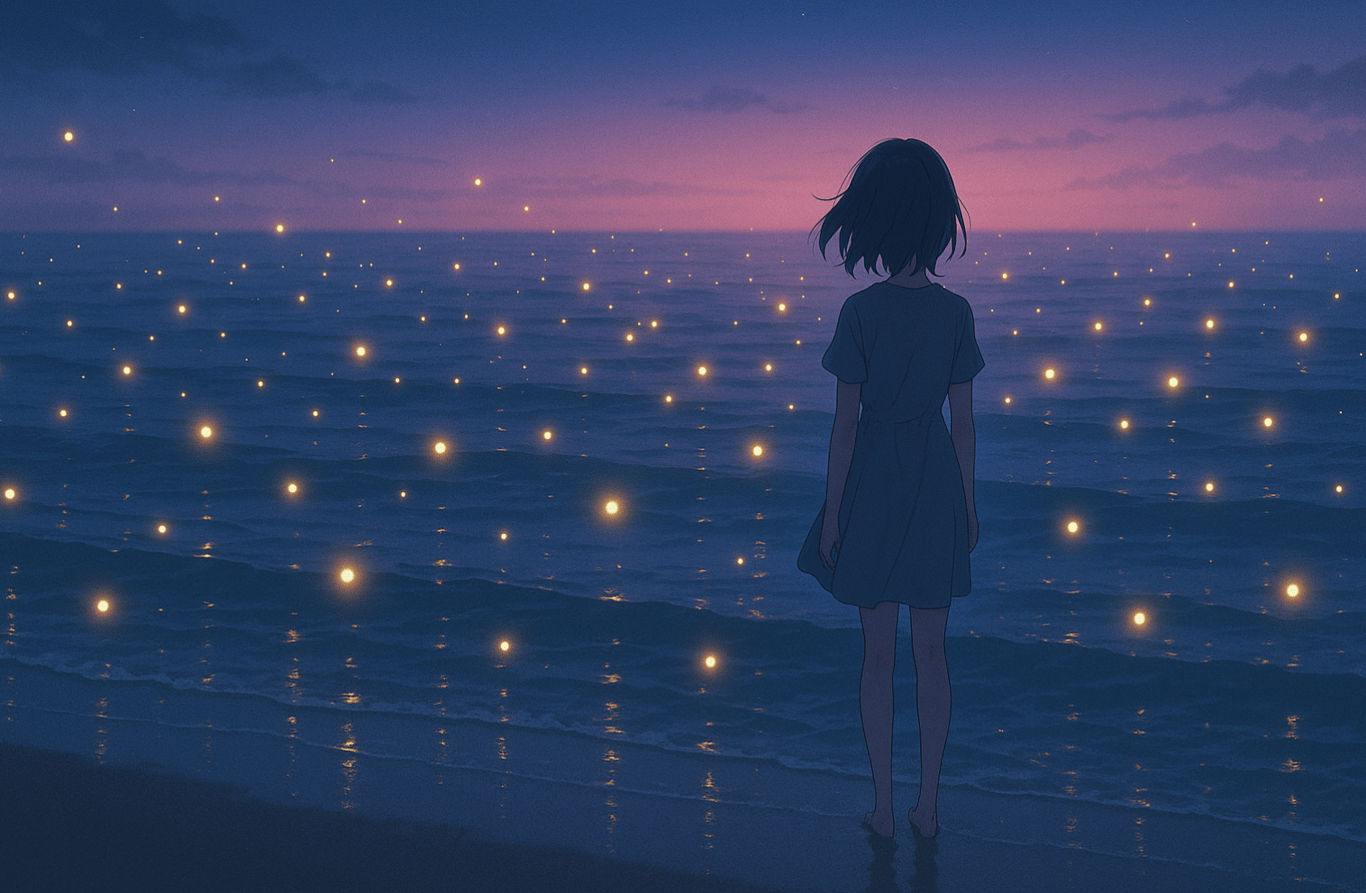

不是溪流的聲音,而是海浪的聲音。一下一下,有節奏地拍打著什麼。我繼續往前走,直到森林變得越來越稀疏,最後消失了。我停在一片海灘上。

夜空黑而寂靜,沒有月亮,在我身邊只有螢火蟲的光。它們沿著海岸線飛舞,一直飛到水面上,倒映在波浪裡,天上和水下同時有兩群螢火蟲在呼應。

然後我看到了她。

林曉荷站在海水裡。她背對著我,穿著一件連衣裙,頭髮被海風吹起。她在往更深的地方走,一步一步,很慢,像是在履行某種儀式。

我想叫住她,但我發不出聲音。我想跑過去,但我的腿不聽使喚。我只能站在那裡,看著她越走越遠,看著海水淹過她的腰,淹過她的肩膀。最後淹過她的頭頂。

螢火蟲還在飛舞,它們在她消失的地方盤旋,像是在哀悼,像是在守望。

然後我醒了,發現自己在哭。

我知道這不是林曉荷的記憶。她的記憶在她抵達沖繩的那個傍晚就中斷了,沒有人知道她最後看到了什麼,想到了什麼。沒有人知道她的離開是不是一場意外,就連我也不知道,她的記憶裡並沒有太多悲傷的內容,這是屬於我自己的夢,來自我的創造。

這是我第一次意識到自己也許不只是一個複製品。在那些被植入的記憶之外,在那些從林曉荷那裡繼承的神經模式之外,似乎也有一些屬於我自己的東西正在生長。

微弱且脆弱的,像剛剛破土的嫩芽。這是屬於我的夢。

六

我開始寫日記了。

倒不是為了記錄,因為我知道所有的記錄最終都會變成記憶,而記憶對我來說已經失去了意義。我寫日記是為了思考和梳理,為了在這些句子裡找到一個可能存在過的「我」。

「今天是2047年5月3日。從我醒來已到現在已經過了三個月了,一切順利。」

「不過我不知道該用什麼人稱來寫這些文字。如果我說『我』,那這個『我』指的是誰?是林曉荷嗎?還是現在這個、正在寫字的人?」

「或者應該說『她』。她醒來已經三個月了。她每天去上班,回覆郵件,她和同事交談。表現得特別正常,她和以前一樣優秀,像一個正常人應該做的那樣。但在夜晚降臨的時候,她好像不知道自己是誰。」

「或者我是不是該說『它』。它是一個系統,由記憶和算法構成的系統。它接收輸入,產生輸出,維持運作。它沒有內在的經驗,沒有真正的感受,只有對感受的模擬。」

「可如果是這樣的話,林曉荷呢?她是什麼?她只是一個系統,一個由神經元和突觸構成的系統。她的意識,如果它曾經存在過,也只是這個系統的湧現性質。那麼我們有什麼區別?」

我寫了很多,直到手腕酸痛,我看著窗外的天空開始泛白。這些文字沒有答案,只有問題。不過,在提出問題的過程中,我感覺到某種東西在慢慢成形。

不是一個清晰的自我,而是一個提問主體。

我很高興那是一個會困惑、會懷疑、會尋找的存在。

也許這就夠了。也許意識不需要是一個固定的、本質性的東西。也許它只是一個過程,一個不斷生成、不斷變化的過程。

像夢中螢火蟲的光,一明一滅,從不停留在某個瞬間,但這種流動,構成了它的存在。

七

27歲那年的夏天,我訂了機票,前往沖繩。

我不確定為什麼要去那裡。也許因為記憶裡那片海灘的影像,也許是我想知道,如果我站在林曉荷消失的地方,會不會突然明白什麼。也許是因為,我需要一個結束,或者一個開始。我不知道。

那天傍晚,我走到了海邊。

海灘和記憶裡的一樣,又不一樣。沙子還是金色的,海水還是透明的,遠處的岩礁還在同樣的位置。曉荷的英文名叫Celinedia,來自一首歌的歌詞。「Celinedia,短髮走過金黃的海沙」。

如今,二十八年過去了,海岸線後移了一些,沙灘上多了一些人造的防波堤,還有一塊石碑,上面刻著幾個在這裡遇難的人的名字。

林曉荷的名字也在上面。

我站在石碑前,認真看著那個名字。筆畫很簡單:林,曉荷。但我知道在這些筆畫背後,曾經有一個活生生的人,有她的喜怒哀樂,有她的夢想和恐懼,她的意識,那個神秘的、我無法理解的存在。

現在那個人不在了。她的身體在二十八年前就分解了,回歸到海洋和泥土。她的意識,如果它曾經存在過,也在她最後一次呼吸時消散了,像煙霧和水汽,像所有無法被留住的東西。

留下的只有記憶。被數位化的記憶,被存儲的記憶,被植入另一個大腦的記憶。

這些記憶能讓她復活嗎?

如果一個人的所有原子都被替換,他還是原來的那個人嗎?科學告訴我們,我們的身體一直在更新,每七年所有的細胞都會被替換一次。那麼我們的身份在哪裡?是在那些不斷變化的物質裡?還是在某種超越物質的、形而上的靈魂裡?

還是,身份本身就是一個錯誤的概念,一個我們為了方便而發明的虛構?

太陽落山之後,天空變成粉紅色,然後是橙色,最後是深邃的藍。暮色降臨的時候,我真的看到了螢火蟲。

它們不應該在這裡。

沖繩的海邊,夏天的傍晚,按照生物學的常理,不會有螢火蟲。但它們就在那裡,一隻,兩隻,十幾隻,從岩礁的方向飛過來,沿著海岸線飛舞,發出微弱的、脈動的光,像一種幻覺。

我跟著它們走。不是因為我相信它們在引導我去哪裡,而是因為我不知道還能做什麼。我沿著沙灘,走向岩礁的方向。螢火蟲飛得很低,幾乎貼著水面,它們的光倒映在波浪裡,像是水下也有螢火蟲在飛。

我走進了水裡。

水很涼,但不冷。海浪推著我的小腿,一下一下,溫柔而堅持。我繼續往前走。水淹到了膝蓋,淹到了腰,淹到了胸口。

記憶在這時候湧現了。

不是芯片裡的記憶,而是更深層的、更原始的某種東西。那是身體的記憶,是這個克隆體從基因裡繼承的恐懼和渴望。水的溫度,浪的節奏,鹹味的空氣,都在喚醒某種被埋藏的東西。

林曉荷是在這裡離開世界的。

她是怎麼死的?是意外嗎,還是選擇?我的記憶到這裡就斷了,像一本書被撕掉了最後幾頁。沒有人知道她最後想了什麼,看到了什麼,為什麼執意往深處走。

我想,也許因為她看到了螢火蟲。也許那些不應該存在的光,在二十八年前也出現過,引誘她走向海洋。也許她以為那是某種啟示,某種召喚,某種比生命更重要的東西。

也許她只是累了,累到想要停下來,想要回到沒有意識的狀態,回到那個簡單的、不需要思考自己是誰的虛無。

回歸。我再次想到這個詞。

水已經到了我的肩膀。再走幾步,我就會失去立足點,會被海浪帶走。

螢火蟲還在前面等我,它們的光在黑暗裡一閃一滅,像是在說:來吧,來吧,這裡有你要找的答案。

八

但我停了下來。

不是因為害怕。而是因為,在那個瞬間,我突然意識到:

如果我繼續走下去,如果我讓海水淹沒我,那麼我只是在重複林曉荷的結局。我還是沒能活出自己的人生,只是沿著她的軌跡走到了終點。

這不是尋找自我,這是逃避。

我又想起了那些哲學書,那些關於意識和身份的討論。帕菲特說,個人身份不是一個二元的問題,重要的是存在什麼樣的連續性。休謨說,自我只是一束知覺的集合。丹尼特說,意識是一個敘事中心,一個不斷編織故事的過程。

也許他們都對,也都不對。也許意識的本質,就是無法被完全理解。無法被簡化成一個理論或一個公式的是靈魂。

但是在這二十八年的空白之後,在這個新的身體裡,我多了一些林曉荷沒有的經驗。

我經歷了醒來時的困惑,經歷了和父母相處的尷尬,經歷了深夜的自我懷疑。我讀了她沒有讀過的書,做了她沒有做過的夢,問了她沒有問過的問題。

這些經驗,這些微小的、痛苦的、不完美的經驗,它們屬於我的,這讓我感到快樂。

意識或許根本不需要是一個統一的、連續的東西。它可以是分岔的,可以是中斷的,可以從廢墟中重新生長。像一棵樹被砍斷之後,從樹根長出的新芽。它和原來的樹有聯繫,但它不是原來的樹。它是新的生命。

我轉過身,開始往回走。

海浪推著我,這次是往岸上推。我的腳重新踩到了堅實的沙地,踩到了那些無數年來被海水打磨、被時間塑造的沙粒。我走出水面,渾身濕透,在晚風裡發抖。

螢火蟲沒有跟過來。它們還在海面上,繼續閃爍著,像是一些不願離去的靈魂,一些執著的問號。

我坐在沙灘上,看著它們。我想起五歲時對著錄音機說話的那個小女孩,想起二十七歲時走進海裡的那個女人。她們都是林曉荷,但她們之間也有差異,有變化,有無數細微的、只有她自己才知道的轉變。

而我繼承了她的記憶,但我不是她的延續。

我是一個新的問題,一種新的可能性。

天完全黑下來了。螢火蟲一隻一隻地熄滅,消失在夜色裡。最後一隻螢火蟲閃爍了很久,像是在猶豫什麼,然後也暗了下去。

我坐在那裡,聽著海浪的聲音,感受著沙子的粗糙,感受著活著。

九

回到東京之後,我做了一些改變。

我辭去了出版社的工作。實話說我還挺喜歡那份工作的,但我有點好奇,我想知道,如果不沿著林曉荷的人生軌跡走下去,我會走到哪裡。我想知道,一個從她的記憶中誕生、但擁有自己選擇的人,會變成什麼樣子。

我開始學一些她沒有學過的東西。我報名了一個社區大學的陶藝課。第一次把手放在轉盤上濕潤的陶土上時,我感到一種奇妙的陌生感。這是當下的、此刻的經驗。陶土在我掌心旋轉,柔軟而有重量,隨著我手指的壓力改變形狀。我做出來的第一個碗很醜,歪歪扭扭的,但它是我做的,不是林曉荷做的。

我也開始學攝影。

我買了一台二手相機,在城市裡遊蕩,拍那些細微的、容易被忽略的瞬間。一隻在電線桿上停留的小鳥,一片被風吹起的落葉,傍晚時分巷子裡的光影。我不是在記錄而是在觀察,在尋找一種看待世界的方式,屬於我的方式。

後來,我報名了潛水課程。

我的教練是一個五十多歲的男人,皮膚曬的發紅,說話時眼角有深深的皺紋,捷克華人,名字叫航。他問我為什麼想學潛水,我說不出來。我只是覺得,我需要回到水裡,但這一次是以我自己的意願。

第一次潛入海底的時候,我很緊張。呼吸器的氣流聲在耳邊迴響,海水的壓力在身體周圍。但是當我慢慢下潛,看到陽光從水面透下來,看到那些魚群在珊瑚之間穿梭,我感到一種前所未有的平靜。

在水下,時間變慢了。聲音變得遙遠而模糊。我能聽到自己的呼吸,緩慢而規律,像某種冥想。在那個深藍色的世界裡,我只是一個漂浮在海洋中的生命,脆弱而真實。

有一次,在海底,我看到了一隻海龜。它緩慢地游過,古老而優雅,彷彿時間對它來說沒有意義。我跟著它游了一段距離,看著它如何在水中滑行,如何用鰭輕輕划動。

這隻海龜知道它是一隻海龜嗎,它有自我意識嗎?它會思考它是誰嗎?

也許不會。

但它還是存在著,游著,活著。也許意識不是存在的前提,而是存在的結果。我們先是存在,然後才有意識。而意識本身,可能只是宇宙試圖理解自己的一種方式。

十

我開始真正的寫作。我想寫一個故事,一個關於意識、關於身份、關於尋找自我的故事。

但是當我坐在電腦前,手指放在鍵盤上,我發現我不知道該怎麼開始。因為這個故事沒有一個清晰的主角。主角是林曉荷嗎,還是我?還是我們都是,或者都不是?

我想起了在出版社工作時,讀過的一本書。那是一個法國作家寫的小說,他用一種破碎的、非線性的方式講述一個人的生命。敘事者不斷在不同的時間點之間跳躍,在不同的視角之間切換,最後讀者才意識到,這些碎片拼起來的,不是一個完整的人,而是意識本身的流動性。

也許我也可以這樣寫。不追求一個統一的敘事,不追求一個明確的答案,只是呈現這些碎片,這些疑問和這些瞬間。

我開始寫:

「記憶是什麼?當一個五歲的女孩對著錄音機說話,她說出的那些詞語,真的能抓住她的意識嗎?還是它們只是數據,只是對真實經驗的一種貧乏的模擬?」

「如果意識可以被上傳,被保存和複製,那麼死亡還有意義嗎?還是死亡只是一種技術問題,一種終將被解決的bug?」

「但也許死亡不是問題,而是答案。也許正是因為我們會死,我們才是我們。也許意識的本質,就是短暫和不完整的,是那些無法被完全保存的瞬間。」

我寫到城市開始甦醒,可能這些文字可能永遠不會被發表,可能永遠只是硬盤裡的一些0和1。但在寫作的過程中,我感覺到某種東西在發生。

我在創造。

不是複製,不是重複。從那些被植入的記憶中,從那些繼承的神經模式中,長出了新的東西。像螢火蟲從幼蟲變成會飛的成蟲,經歷了一次徹底的變形。

或許這就是關於自我的答案。不是一個預先存在的本質,不是一個需要被尋找的寶藏,而是一個不斷被創造的過程。我們用記憶作為材料,用經驗作為工具,用選擇作為筆觸,一筆一筆地畫出自己的輪廓。

而這個過程永遠不會完成。因為我們一直在變化,一直在成為,也永遠不會抵達一個固定的終點。

十一

28歲那年的夏天,我又去了一次沖繩。

這次我沒有一個人去。我帶著在陶藝課上認識的朋友,還有潛水課的教練和幾個同學。我們租了一間民宿,在海邊住了一個星期。

白天我們會去潛水。海底的世界每次都不一樣,光線的角度不同,海流的方向不同,遇到的生物也不同。有時候能看到成群的熱帶魚,有時候只有一些小小的螃蟹在沙地上爬行。但每一次下潛,都是一次新的經驗,都是一次新的存在。

傍晚的時候,我們一起坐在沙灘上,看太陽落下去。有次,當天空變成那種介於粉紅和橙色之間的顏色時,我的朋友指著海面說:「妳看,那是什麼?」

我看過去。是螢火蟲,又一次出現了。它們沿著海岸線飛舞,在海與天之間畫出一道閃爍的弧線。

「好美,」她說,「怎麼螢火蟲會出現在海邊呢?」

「我也不知道,」我說,「但它們就是在這裡。」

我們看著那些光,在暮色裡一明一滅。這一次,螢火蟲沒有往海裡飛,也沒有引導我去什麼地方。它們只是在那裡,存在著,發著光,像在完成它們生命中唯一重要的事情。

「妳知道嗎?」我的朋友說,「我讀過一篇文章,說螢火蟲發光,不是為了照亮什麼,也不是為了取暖。它們發光,是為了讓同類知道:我在這裡。這是一種交流,一種確認彼此存在的方式。」

我在這裡。

這個簡單的句子,忽然讓我想哭。不是悲傷的哭,而是一種釋然,一種你明白了什麼的時候產生的感動。

我在這裡。不是林曉荷在這裡,不是她的複製品在這裡,而是我,這個此刻正在沙灘上、正在看著螢火蟲、正在感受海風的我,在這裡。

也許我永遠無法完全回答「我是誰」這個問題。也許這個問題本身就是錯誤的,因為它預設了一個固定的、可以被定義的答案。

但我可以說:我在這裡。我存在。我感受。我選擇。我創造。

這就夠了。

我站起來,走到水邊。這一次,我沒有走進去。我只是站在浪花能夠觸及的地方,讓海水漫過腳背,感受它的涼意和律動。我知道,林曉荷曾經在這裡做出了她的選擇。而我,現在,在同一個地方,我做出了不同的選擇。

螢火蟲在我身邊飛舞,它們的光倒映在濕潤的沙地上,倒映在淺淺的海水裡,像無數個小小的生命在黑暗中回應彼此。

我拿出相機,拍下了這個瞬間。不是為了記錄,不是為了保存,只是為了說:我看到了這個,我經歷了這個,你知道嗎,這是我的時刻。

在按下快門的時候,我想起了一句話。那是在某本哲學書裡讀到的,作者的名字我已經不記得了,但那句話留了下來:

「意識不是名詞,而是動詞。它不是一個狀態,而是一個行為。我們不是擁有意識,我們是在意識著。」

我意識著。

在這個傍晚,在這片海灘,在螢火蟲的光芒裡,在朋友的陪伴中,在海浪的聲音裡,我意識著。

這是我存在的證明。

尾聲

很多年以後,我也成了一個老人,偶爾,我會想起那個夏天的傍晚。

我會想起螢火蟲,想起它們在海與天之間的飛舞,想起它們微弱但堅定的光。我會想起林曉荷,那個我曾經是、也從未是的人。她的記憶仍然在我腦海裡,像是一個溫柔的回聲,像是一條通往過去的小徑,提醒我我來自哪裡,但不限制我去往何方。

我會想起我做過的選擇,大大小小的、重要的和微不足道的選擇。我回到岸上學習新的技能,開始寫作,繼續活著。每一個選擇都像是在白紙上畫下一筆,慢慢地,這些筆觸就組成了一幅屬於我的圖畫。

我會想起那些哲學家說過的話,那些關於意識和自我的理論。也許真相在所有理論之外,在概念無法抵達的地方。但這些理論給了我一個視角,一個重新看待自己的方式,一個不必執著於「我是誰」而可以專注於「我正在成為什麼」的可能。

我會想起那些愛我的人,那些試圖接受我的人。我的父母,他們最終學會了把我當作一個獨立的人,而不是林曉荷的替代品。那個過程很慢也很痛苦,有很多眼淚和沉默。但是在某個時刻,可最後,當母親看著我時,她的眼神裡不再是尋找,而是看見。她看見了我,這個新的、不同的生命。我對此心懷感激。

我會想起我自己寫的那些文字,關於記憶和意識、關於存在的思考。它們最終變成了一本書,一本小眾的、不太好賣的書。但是有一些讀者寫信給我,說這本書讓他們思考了一些從未思考過的問題。有一個讀者說:「讀完妳的書,我意識到,我們每個人都是某種意義上的克隆體。我們繼承了父母的基因,繼承了文化的記憶,繼承了語言和思維模式。但是在這些繼承之外,我們還可以創造,可以選擇,成為自己。」

而我會知道,這就是意識的本質——不是一個不變的靈魂,不是一份永恆的數據,而是一個不斷生成的過程,在繼承與創造之間、在記憶與當下之間、在他者與自我之間流動的過程。

我們是螢火蟲,在短暫的生命裡發光,只是為了說:我在這裡。

一條河緩緩流過,從過去流向未來,一直在變化,從不停駐在某個瞬間,但正是這種流動,構成了我們的連續性。

我們是記憶與此刻的交匯,是過去與未來的對話,是無數個「我」的疊加與分離。

我們在這裡,活著,意識著,成為著。

這就足夠了。

這已經是我們一生的故事了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐