看起來像新聞的東西:大紀元如何在沉默中成為敘事強權

I. 看起來像新聞的東西|引子:一篇報導與一個名字

有些新聞之所以令人停下來,往往不是因為它寫得夠聳動,而是因為它寫得夠安靜。

我想從一篇我讀到的不錯的新聞報導開始講起。

那是一篇講述中國異議者在瑞典的報導。主角是一名因支持少數民族語言被迫害的蒙古族維權人士,因為在國外公開揭露中共的打壓行動,他的家人在中國承受威脅。因為我自己也曾長期居住在內蒙古,有許多蒙古族朋友——這個故事恰恰又發生在瑞典,類似的經歷讓我第一時間就注意到了它。

報導裡沒有戲劇化的修辭,也沒有義憤填膺的語氣,段與段之間留出空白,讓人自行想像那些無法被寫出的真實:被監視的親人、斷裂的家庭、跨越國境的壓力。它語言節制,事實清晰,敘事有溫度卻不沾情緒。

我自然地想知道,這是哪一家媒體寫的。直到我抬頭看見報頭的那一刻——《大紀元時報》。

那是一個熟悉到幾乎被我遺忘的名字。或者說,是我一直以來選擇性忽略的名字。我猛的一驚。我曾經對它的印象,如同對一個語言過於激烈的親戚:總在中文社群裡出現,版面擁擠、用詞激進,文章總是繞著“三退”、“天滅”、“講真相”這幾個詞轉。但這篇報導沒有這些詞,它只是在講一件真實發生的事。

那種違和感是一瞬間產生的。不是因為我不相信報導內容,而是因為我不確定:這樣的報導,怎麼會來自那樣的地方?我開始意識到,我對它的理解或許從未真正開始過。我知道它叫大紀元,知道它跟法輪功有關,知道它在唐人街免費發報,也知道它常常與極端、宗教、陰謀論連在一起。但我不知道的是,它什麼時候變得這麼會說故事了。

更重要的問題是:這個故事,是他們講的,還是我想聽的?

當一份報紙開始看起來像新聞、讀起來像真實、感受上像中立,那我們應該相信的,是它的內容,還是它讓我們「無需懷疑」的能力?

但我滑到新聞的最後,我發現他們在網站上寫道:「瑞典版《大紀元時報》秉持公正立場,不持任何政治立場。」這句話幾乎就是主流新聞機構的自我介紹格式,再加上一句:「我們是媒體機構產業協會(TU)的成員」,就更像了。作為 TU 的成員,《大紀元時報》接受瑞典新聞倫理準則的約束,理論上也應接受公共監督。但制度的認可不代表實質的透明。當我們讀過那些看似中立、實則有明確導向的報導後,不禁要問:這樣的「公正」,是否只是語言策略的一部分?

事實上,大紀元的真正策略,從來不是否認立場,而是讓立場不被看見。他們將意識形態藏在報導選題裡,將宗教世界觀包裝進人權語言中。他們遵守的是新聞的語調與版式,而非新聞的懷疑精神與方法論。於是,當「符合標準」變成了一種敘事偽裝,我們還能依賴什麼去辨認語言的真實與虛構?

我決定追蹤它的變形。我想知道它如何從一份宗教內部的報導小報,成長為一個橫跨語言、文化與演算法的敘事機器。它看起來像新聞,但它想成為的,可能比新聞更大。

這篇文章,便是從那一瞥開始的。

II. 源起|一場宗教與話語的雙重戰爭

如果只是新聞,那麼大紀元的存在理由其實很單薄。但它從來不只是新聞。

它的源頭不是媒體學院,也不是自由主義報人傳統,而是一場信仰的破裂——以及隨後而來的語言戰爭。1999年,中共宣布取締法輪功。在那之前,它只是一種帶有氣功與佛道思想的修煉運動;在那之後,它成為國家機器定義下的「邪教」,被驅趕、被拘捕、被消聲。從此,信徒們開始尋找一種方式,在國家的話語之外,講述自己的存在。

他們將其稱為「講真相」,——不只是口號,也是一種修煉的實踐形式。在法輪功內部,講真相是一種功德、一種使命、一種保證自我圓滿的通道。這個看似平凡的語言動作,實際上承載著極其複雜的內在邏輯:它不只是對外的解釋,更是對內的確認。說話,成為一種信仰行為。

而媒體,是講真相最有力的形式。

2000年,《大紀元時報》創刊於美國。最初它是一本給中文讀者看的報紙,文章充滿對中共的指控與對法輪功遭遇的控訴;排版混亂,語氣急促,字裡行間夾帶著一種迫切要留下痕跡的焦慮。但它也迅速學習,學會如何與外部世界對話。它不像中共的外宣那樣講求宏大敘事,而是從一個又一個「個體受害者」說起,從迫害記錄、難民口述、受審照片,到器官移植黑幕。它沒有國家的背書,也沒有外交辭令,它有的,只是一群被放逐的人與他們對於世界「應該要知道什麼」的執念。

它不是新聞專業的產物,它是新聞意志的產物。

這樣的報紙,在很多年裡被視為「邊緣的存在」。它太極端,太宗教,太不像新聞。但在網路語境下,當主流媒體因資金與信任雙重危機而逐漸崩塌時,大紀元反而開始變得「像新聞」了:它擁有專業攝影、剪輯團隊,懂得製作符合演算法的影片與社群短文,會用中性語言包裝極端議題,會模仿路透社與BBC的句型,甚至能在危機時刻「看起來比主流媒體還快」。

但別誤會,這從來不是某種自然演化的結果。

這是宗教邏輯與現代資訊技術碰撞之後的結果。一種信仰機器為了生存,學會了如何說世界能聽懂的語言。講真相,不再只是修煉者口中的責任,而成為一套全球話語操作術的核心口令。

這樣的媒體,究竟屬於宗教、屬於政治,還是屬於資訊時代的某種灰色新形態?

我想,這正是它最成功、也最難被定義的地方。

III. 血管與中樞|大紀元的敘事機器是如何全身運作的?

如果我們只能用一個比喻來形容大紀元與它所屬的整個資訊體系,那它不是一份報紙,也不是一家媒體公司——它更像一個活生生的、有神經中樞與血液循環系統的敘事生命體。

它有毛細血管,深入日常街巷;它有文化包膜,柔軟地包裹著核心信仰;它還有中樞神經,一個仿真新聞室的龐大內容工廠。

這個生命體不靠國家支持,也不靠市場驅動;它靠的是信仰、執念、組織、與技術。

1. 毛細血管的真相流動:底層的話語輸出網絡

在很多人還沒聽過「信息戰」這個詞之前,法輪功信徒已經用他們自己的方式開始了這場戰爭。那是一種極為微觀的動員模式:

在中國,一張張人民幣被刻意印上「真相」標語,被稱為「真相幣」。它們在人與人之間傳遞,每一次交易都是一個話語的接觸點。

在海外,唐人街、地鐵站、公園門口,你會看到站著講真相的人、攤位、簽名板、真相小冊子。

社區穿梭的義工,穿著黃色背心,以低語與溫和的口氣,向你解釋活摘器官的真實,遞上一份資料——他們不求說服,只求留下記憶。

這些不是職業媒體人。他們可能是剛下班的移民、家庭主婦、老年信徒。他們的行動沒有工資,只有使命。他們相信,每向一個人講述真相,就是一種救度。他們是話語戰的最前線士兵,默默無聞,卻遍佈全球每一個有華人社群的城市。這是一個分散式的、信仰驅動的「資訊游擊網絡」,它不像主流新聞機構那樣集中化,但它強韌、有韌性、不依賴平台,也難以消除。

2. 文化肌理與社會中層:軟實力包裝的中間層

這場敘事機器的運作,並不只有街頭與網路,它還懂得如何用「文化」取代宣傳。

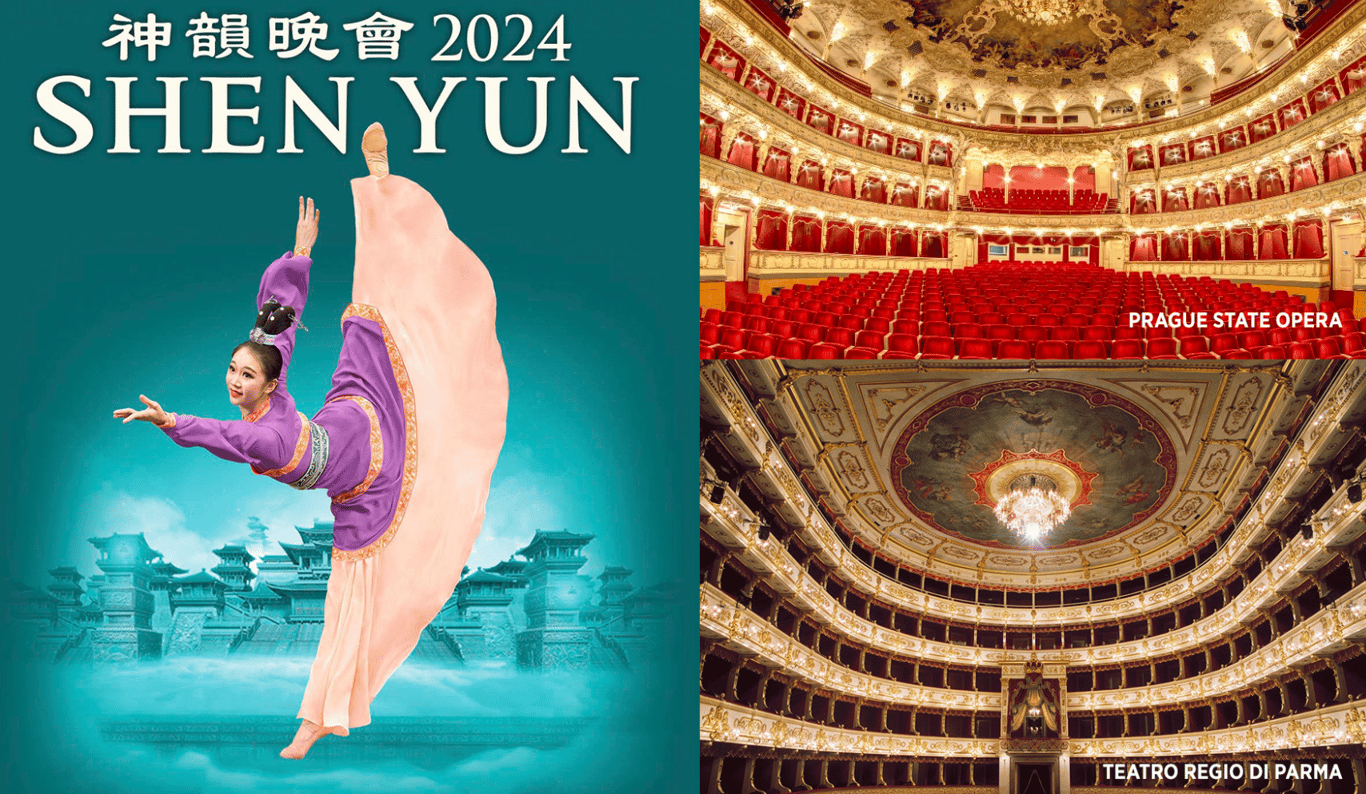

神韻藝術團是這場文化工程的王冠。它將法輪功世界觀重新轉化為舞蹈與音樂,用美學包裝信仰,向主流社會輸出一種「看似中立的中國傳統」。

新唐人電視台(NTD)舉辦的書法展、華人歌唱比賽、漢服文化活動、青少年演講比賽,則以「中華傳統美德」為名,進一步將其價值觀滲透至保守社區與華人第二代。

在某些社會中層圈層,如文化推廣協會、教育合作機構、地方市政多元文化單位,這些活動會以「非宗教、非政治」的形式呈現,並獲得部分公共資源支持。

這是它的「肌肉層」,強壯而有彈性,它包裹著信仰的內核,但不直接說出真相,而是用「文化記憶」取而代之。

3. 新聞中樞的專業擬態:高階的敘事再製工廠

而在我看來這之中最值得注意的,是這一切的最上層——大紀元的新聞製造機器。

你若只看瑞典版或德國版的 Epoch Times,可能會懷疑這是否已不是宗教背景媒體。乾淨的網站設計、清晰分類的新聞欄目、甚至具備「作者專頁」與每日更新節奏,文章語調理性、來源嚴謹,常引用瑞典公共電視、政府部門數據、或是主流西方媒體的消息。

但這種新聞室,不是單純仿效主流媒體,而是一種媒體擬態技術:

從視覺排版、語言節奏、圖片選用、到社群語義設計,都是為了讓你「放下戒心」。

選題策略極為精確:針對當地社會爭議議題(移民、治安、疫情、言論自由)切入,並搭配一種「不屬於左派,也不完全右派」的懷疑主義立場。

記者團隊部分來自信徒志工體系,但越來越多是「招募的寫手」或從其他小型媒體轉入的專業人員。目前尚無直接證據顯示它收購主流媒體,但其語言轉化與人力結構明顯已非「地下報紙」的水準。

它看起來像新聞,做的也是專業新聞報導——至少對大多數讀者而言,新聞與「看起來像新聞」之間,並沒有什麼分野。

4. 資金、流通與擴張邏輯:這個系統如何持續運作?

這樣一個涵蓋基層、中層、頂層的龐大結構,靠什麼維生?

它的生命線是資金與組織力,而非點擊量:

宗教性捐款來自全球法輪功社群,這些人將媒體當作修煉的延伸,不只是支持,而是「參與」。

演出(如神韻)的利潤極為巨大,票價高、觀眾多、動員力強,部分盈收可以反哺媒體系統。

社群廣告操作與演算法優化:早期曾在 Facebook 上投放大量川普支持廣告,在美國贏得極大演算法紅利。

媒體與平台本身不需市場壓力決定選題,其內容更接近「信仰驅動」而非「受眾驅動」。

整個過程就像是一種「敘事永動機」:從信仰生產內容,從內容建立影響力,再將影響力轉為資源,資源進一步維繫信仰社群與組織擴張。

5. 一張地圖之外的帝國

從一枚真相幣,到一場神韻演出,再到一篇看似中立的本地新聞報導,大紀元所構築的,不只是媒體網絡,更是一種全球話語工程。

它的報導沒有國界,但敘事有中心;它的語言不再高喊「真善忍」,而是讓你自己說出那三個字;它的每一條消息,不再問你信不信,而是默默等待你相信。

而你之所以會相信,可能只是因為——

它看起來,像新聞。

IV. 文化的遮罩|從神韻到中華敘事的再造工程

有些敘事不是用來說服的,而是用來讓人感動的。在大紀元媒體體系中,最讓人難以批判、也最容易接受的部分,並不是新聞——而是文化。從色彩斑斕的舞台到中華傳統的故事重演,從古箏伴奏的舞蹈劇場到「正統文化復興」的比賽與展覽,一種包裹著美感與懷舊的文化敘事逐漸浮現。

這是大紀元的「文化遮罩」:它不說教,也不喊口號,它演出一種你以為你熟悉的東西。

1. 神韻:一場信仰世界觀的美學轉譯

神韻藝術團是這場文化工程的核心。它自稱「復興五千年中華神傳文化」,但實際上,它是一個由法輪功修煉者組成、完全由法輪功核心教義推動的表演團體。演出中穿插的節目,往往講述信仰遭受中共鎮壓、道德滑落導致毀滅、善惡有報的宇宙法則。這些主題被包裹在絢麗的舞台技術、高難度的舞蹈動作與精緻的中國風視覺之中,讓觀眾沉浸於一種「文化鄉愁」與「精神洗禮」的混合體驗裡。

觀眾未必知道這場演出的每一幕都有其宗教象徵與修煉語境,但這並不妨礙他們產生共鳴。文化的力量就在於它不需被完全理解,卻能被迅速感受。

神韻的票價不低,場地常選在當地最具象徵意義的劇院。它的視覺風格與宣傳語言極其統一,在全球幾十個國家同步巡演,並透過社群廣告、大量郵寄與口耳相傳建構起一種「值得一看」「非常特別」的公共想像。每一場演出,都是一個精緻包裝的信仰輸出事件。

2. 傳統美德敘事:不是宣傳,而是「你記得的中國」

除了神韻,大紀元體系的媒體與周邊平台還長期舉辦各式與中華文化相關的活動:

新唐人電視台的全球華人武術大賽、書法比賽、古典舞比賽;

大紀元文化版推出的「中華智慧」專欄、養生文章、道德故事重述;

地方層面,舉辦「漢服文化節」「中華傳統飲食論壇」「孝道故事徵文比賽」等活動。

這些文化產品語言中性,視覺傳統,形式保守,在多元文化政策倡導的歐洲與北美城市中,極容易被當作一種無害的、甚至值得支持的文化表達。

但這些文化活動本身,往往內嵌著宗教邏輯與信仰審美。

所謂「正統文化」是被賦予了神性秩序的歷史記憶;

所謂「中華精神」指向的是一種去共產、去現代、回歸天理的世界觀。

這不是文化懷舊,而是文化奪回。

3. 敘事的再造:誰有權詮釋「中國」?

大紀元所從事的不僅是新聞敘事,也不僅是文化重演,它更像是一種對「中國意義」的再定義行動。在這場語義爭奪戰中,中共聲稱它代表的是現代中國、大國崛起與現代治理,而法輪功及其媒體體系則試圖打造一個去中國共產黨的「中國」意象:

真正的中國是有神的,是道德的,是講因果報應的;

中共是歷史異端,是反傳統、反天理、反文化的顛覆者;

所以,重建中國的意義,就是重建對中國的記憶與敘述方式。

這場文化重述戰,並非單純在意識形態層面展開,而是在日常的審美選擇、文化品味、教育認同與語言細節中默默推進。

它不像政治宣傳那樣咄咄逼人,而更像一種敘事氣候——久而久之,你可能就會開始相信,那些穿著古裝、講孝悌、跳舞劇的,就是中國的「真身」。

4. 美學如何成為信仰的偽裝?

最難辨識的敘事,是美麗的敘事。神韻的舞蹈動作流暢,色彩搭配講究,背景動畫科技先進。它提供的不只是「一場表演」,更是一種可被感官接受、被社會媒體擴散的「正能量文化」。這種敘事策略極具效果:你越是欣賞它的專業與用心,就越不願意質疑它背後的動機。

這種操作不再是傳統宗教的宣教,而是情感性政治與審美操演的混合形式。它不需要你皈依,它只需要你產生同理心。而一旦這個情感連接建立起來,那麼日後你看到大紀元報導、NTD節目、文化講座,也就多了一份信任的前設——你會下意識地認為:他們說的,也許是真的。更何況他們報導的內容,大多也是真的。

5. 這不是軟實力,是信仰的語言戰

在當代政治語境中,文化被稱為「軟實力」的來源。但大紀元體系的文化工程,早已超越了宣傳與品牌建構的範疇,它是一種敘事權的延伸方式。

它試圖以審美形式擁有你對中國的認識;它嘗試讓你在不知不覺間接受一套宇宙觀;它不強迫你相信真理,但它會讓你懷疑主流。

而這種力量的核心不在於論證邏輯,而在於感受力——它透過文化,將信仰轉譯成能讓你感動的東西。

這場戰爭沒有槍聲,但充滿掌聲;它不靠說服你,而是讓你願意流淚。

V. 他們為什麼更成功?|大紀元與中國大外宣的敘事戰對照

在講述真相這件事上,大紀元與中共其實是一對彼此映照的鏡像。兩者都試圖主導敘事,都聲稱掌握真相,都擁有跨國媒體版圖,也都依賴一套內部的政治-信仰秩序。但不同的是,中共努力讓人相信「這是官方」,而大紀元則努力讓人忘記它來自哪裡。

這正是它更成功的原因之一。

1. 敘事技術的差異:一個喊話,一個講故事

中共的大外宣——如《中國日報》、中新社、CGTN——長年以宏大敘事與官腔語言著稱。它們擅長的是講政策、講成就、講國際秩序重構,卻鮮少真正講人,也極少願意露出疑問與裂縫。

反觀大紀元,它講的是故事:一位難民的逃亡歷程、一位家庭的破碎與恐懼、一位信仰者的選擇與代價。這些敘事通常語氣平實、敘述具象、人物有情緒,並採用西方新聞的敘事模板,使其在主流語境中顯得更為自然。

中共說的是「我們是誰」;大紀元說的是「你也可能是我們」。前者指向集體身份與意識形態,後者訴諸情感共鳴與個體經驗。這種敘事技巧的差異,直接導致接受度的差異——前者像是課本,後者像是電影。讓人感動和思考。

2. 媒體姿態的差異:一個代表國家,一個隱身於人民

大外宣的最大問題不在於它說什麼,而在於它太容易被辨識。

無論它多麼努力模仿外媒格式,它終究是「中國官方媒體」;無論它如何包裝,它的來源總讓讀者本能地設下一道防線。但大紀元不同。它從不說自己代表誰。它聲稱自己是獨立媒體、非營利組織、追求真相的聲音。它將宗教信仰藏於敘事背後,將政治立場隱於文化之中,以一種「似是而非」的媒體外形出現,讓人無從辨識其真正的政治指向。

它的成功,在於它不顯眼,卻無所不在。

3. 擴散策略的差異:一個靠管控,一個靠演算法

中共的大外宣依賴外交系統、官方管道、合作院校與對外投放,但這些資源進入民主國家時常遭遇反制或冷淡處理。其敘事進入主流空間的門檻高、路徑受限。

大紀元則靠的是平台化社群與語義演算法的滲透:

它在 Facebook、YouTube 等平台上建立龐大的多語種頻道網絡。

它製作符合當地情緒脈動的議題短片,精準針對「政治懷疑者」「中產憂慮者」「反左派青年」進行內容推送。

它善於利用當地爭議議題(移民、疫苗、教育、治安)切入,用新聞格式講信仰敘事,逐步建立情感信任。

中共的敘事強硬而集中,而大紀元的敘事分散而流動。前者像高音喇叭,後者像背景音樂;一個易被抵制,一個易被忽略但內化。

4. 合法性的建構:一個製造距離,一個創造親近

中共的宣傳在語言上經常造成距離感,因其價值觀、詞彙、語法與西方語境不兼容;而大紀元不僅語言模仿西方媒體,其整個價值體系——自由、反專制、保守道德、個人信仰——恰恰與西方主流社會的焦慮點高度重疊。

它塑造了一種「他們也是反抗者」「他們也是受害者」「他們其實和我們一樣」的情感橋樑,使其敘事獲得潛在的合法性。

而這種合法性,不是靠外交談判,而是靠每一篇看起來無害的報導、每一場優雅的文化演出、每一則出現在你社群頁面的影片默默建立起來的。

5. 結論:誰在講真相,誰在重新定義真相?

在這場敘事戰爭中,大紀元看似規模小、資源有限,但它所代表的策略——隱形滲透、多層操作、情感敘事、新聞擬態——正是一種比外宣更難防禦、更容易被誤認的敘事形式。

它不需要強迫你接受它的真相。它只需要讓你開始懷疑別人的真相。而在資訊過載的時代,能讓人產生懷疑的敘事,往往比能說服人的敘事更有力量。

這或許就是它比中共更成功的地方。

不是因為它更真實,而是因為它看起來不像在講立場,它只是,看起來像新聞的東西。

VI. 真相的重構|敘事強權是怎麼養成的?

新聞從來不只是資訊的傳遞,它更是信任的建構。而大紀元的成功,恰恰來自於它不是在提供真相,而是在重新定義什麼樣的語言「看起來像真相」。

它沒有改寫世界的規則,它改寫的是你對「可信內容」的感知格式。這是一場語言技術與敘事結構的雙重重構。

1. 可信,不是因為真,而是因為熟悉

一篇報導的真實性,不再只是取決於內容是否屬實,而是它看起來像不像新聞。大紀元非常清楚這一點。於是它仿照主流新聞格式——標題節制、段落有序、圖片合規、語調中性。它不再使用「邪靈滅共」「法輪大法好」這樣讓人本能設防的詞語,而是轉向一種冷靜而懷疑的敘事風格:例如質疑疫苗政策、質疑中國科技滲透、質疑移民犯罪的媒體沉默。

這種語氣並不強迫你同意它,它只讓你開始不那麼確定主流是不是在隱瞞什麼。這種不確定,就是它滲透的空間。

2. 真相的模擬:語言擬態與敘事結構的重組

大紀元的敘事策略不是製造謊言,而是製造一種「真相感」(truthiness)——這是心理學與媒介研究中對「看起來像真相但無法驗證」的描述。

它的方法很簡單,也很有效:

拿已有事實作為素材(如難民被騷擾、選舉出現爭議、疫情資訊混亂)

嵌入價值導向式小引導(如中共背景、主流媒體遮蔽)

使用受眾熟悉的語言與視覺樣式製作內容

重複、分發、從不同平台交叉放大

它不創造新的真理,它只是重排真理的段落結構與主語順序。而當語言的語序變了,感知也就跟著變了。

3. 社會信任危機與敘事空缺的填補者

在過去十年,主流媒體正經歷一場信任衰退。假新聞、商業化、政治正確、點擊導向等因素讓部分讀者對傳統新聞失去耐心與信任。大紀元正是在這種空缺中發展起來的。

它用反全球化語言吸引保守派、用人權敘事吸引自由派、用傳統文化召喚華人認同、用疑問語氣讓中立者暫時不排斥它。它不需要你立刻相信它,它只需要讓你不再那麼相信別人。

這是一場敘事版的零和博弈:主流的不可信,等於它的可信性上升。

4. 失語的世界,最能放大那些願意說話的人

在很多議題中,主流媒體的確有其沉默與自我審查——在種族議題上怕觸碰歧視,在中國議題上因外交考量而措辭保守,在宗教問題上刻意避免價值衝突。

這些沉默地帶,正是大紀元與其附屬平台迅速插入的位置。它說出那些被壓下的情緒,用被排除的語言建立敘事空間,並藉此獲得道德優勢——因為「我們敢說」在當代本身就成為一種敘事資本。而當「敢說」與「講真相」被混為一談時,敘事強權便悄然建立:它不是因為說得最好,而是因為說得最早、最多、最持續。

5. 最後的轉折:當「講真相」變成「佔據語言」

真正讓大紀元成為敘事強權的,不只是它說了什麼,而是它如何讓「講真相」成為一個具有信仰感的語言霸權。它奪取了「真相」這個詞的話語所有權,使得所有與其不一致的敘述,都可能被看作是「隱瞞」;

它製造了一個語言體系:在那個體系裡,懷疑主流是正常的,相信他們是清醒的,不信是被洗腦的。而當這個語言體系擴張到你所處的資訊空間時,即使你不皈依,你也開始失去辨識力。

這正是敘事強權的終極形態:不是說服你,而是讓你無從說出口自己的懷疑。

VII. 我們是怎麼開始相信的?

VII-1 從真相感到宣傳的操控邊界

有些謊言不靠虛構建立,而是靠格式仿製。

我們並不是因為太笨才會相信某些錯誤敘事,而是因為這些敘事太像我們熟悉的語言結構。它們穿上了「新聞」的衣服、模仿了「自由」的語氣、拿捏住了我們對主流敘事的不安與懷疑,於是看起來可信,聽起來理性,最後內化為某種「也許是事實」的可能性。

這就是大紀元及其敘事機器的真正危險之處:它不是讓你徹底改變立場,而是讓你開始質疑你曾經信任的東西。

1. 不是新聞,而是語言的接管

當我們在地鐵口接過一份印刷整齊的大紀元報紙、當我們在 Facebook 上讀到一篇關於中共滲透某所大學的調查、當我們在 Youtube 看見一個穿西裝的主持人用冷靜語氣說「這是你主流媒體不敢報導的事」,我們所接收的不僅是內容,更是語言格式本身的洗腦。

這些內容可能有部分事實,也可能完全捏造,但它們都使用相似的語言邏輯:

主流媒體有立場,你應該保持警覺;

政府與左派聯手掩蓋真相;

傳統價值、信仰、家庭才是救贖;

疑問句比答案更有效:「你有沒有發現最近的災難越來越多?」

這些邏輯,逐步構建出一個平行語言世界,一個你以為自己仍在思考,實際上已在特定敘事框架中活動的封閉系統。

2. 當宣傳不再像宣傳,我們還能辨認什麼?

傳統的宣傳有明確標誌——口號、符號、國家機器的加持、強制灌輸。但大紀元代表的新型宣傳,不再依賴這些外部特徵。它進化了。它懂得:

不直接告訴你真理,而是引導你去「發現」;

不對抗主流,而是像病毒一樣鑽進主流語境之內,植入懷疑;

不標榜信仰,而是用中立包裝信仰輸出;

不高喊立場,而是用「讓你自己想清楚」的語氣推進立場。

這種宣傳不是告訴你要相信什麼,而是教你「不該相信什麼」。而當所有既有信任系統都被拆除時,它就成了唯一還在說話的聲音。

3. 後果之一:資訊焦土上的信任錯置

這種操作方式的最嚴重後果,是信任的錯位。

你可能不再相信主流媒體,但卻相信來自不明背景的網站;你可能不再信任衛生部門發布的防疫政策,但卻會轉發來自 Epoch Health 的一則影片;你可能對大紀元心存懷疑,但對它報導的一篇難民故事深受感動,你知道「至少這篇是真的」。

而這些片段信任的累積,最終將我們導向一個語言與敘事雙重失序的世界:

我們不再相信完整體系,只相信零碎印象;

我們不再追求證據,只尋找「我們願意接受的版本」;

我們不再認真辨認,而是選擇「哪個聲音讓我比較舒服」。

大紀元沒有推翻資訊體制,它只是提供了一個更能讓人舒適地懷疑世界的版本。

4. 後果之二:民主社會的語言被分裂

在自由民主社會中,公共語言是民主運作的基礎。我們可以不認同彼此,但我們仍使用同一套討論規則與知識架構。

大紀元式敘事的成功之處,正是它用「新聞」的形式成功闖入這個討論系統,卻不承擔新聞的責任,也不接受反向驗證的規範。它只要製造影響,而不需負責後果;它只要提供可疑,而不需建構答案。

這種語言破壞最終會讓民主社會內部產生兩種敘事體系:

一種基於制度、邏輯與不完美的漸進改良;

另一種基於情緒、信仰與敵我劃分的語言工程。

而當後者變成主流,我們就不再是活在民主社會,而是活在敘事碎片彼此對抗的空間裡。

5. 最後的問題:你相信的,真的是你的判斷嗎?

在這篇文章開始的時候,我說過我讀到了一篇寫得很好的報導。

現在我再回頭看,它的確寫得好——太好了,好得讓我忘了警覺。

它使用了我熟悉的語言節奏,敘述了一個我關注的議題,保持了中立與人道立場,讓我毫無懷疑地閱讀完它,甚至想要轉發給朋友。

但問題是:這篇報導不是來自一個中立的新聞機構,而是來自一整個敘事機器的前端,是一個意識形態工程的包裝產品。

我並不質疑那篇報導本身的事實,而是要問——

如果事實成為工具,那我們還有多少「相信」是出自我們自己的判斷?

我們以為自己在閱讀新聞,其實我們可能正在被新聞的外形說服。

我們以為自己在尋找真相,其實我們只是走進了看起來像真相的東西。

VII-2. 如果報導是真的,那它還是宣傳嗎?

我曾反覆閱讀其他來自瑞典大紀元的報導,我想說,有許多報導都做到了敘事得體、採訪真實、引述精準、情感克制。

我也會懷疑自己是否對大紀元過於偏見:如果這些報導放在《衛報》或《達根斯新聞報》(Dagens Nyheter),我會毫不猶豫地轉發。

那麼,一個問題悄悄浮現——如果報導是真的,它還是宣傳嗎?

這個問題不只是對我提問,它其實攪動著整個數位媒體時代的資訊倫理核心。因為在今天,宣傳的形式早已進化,它不再依賴謊言,它依賴的,是我們對形式的信任。

大紀元的確在許多報導中展現了事實忠誠。它有時能比主流媒體更快速觸及中國人權議題,也能在西方社會對某些敏感話題自我審查時,說出另一些「被壓下的真相」。

但問題是:這些內容是如何被選擇、包裝與排序的?

它為什麼挑這個人,而不報導另一個人?

它為什麼報導新疆的迫害,卻極少提及其他受壓迫信仰群體?

它為什麼報導移民受害者,卻經常與「治安惡化」一同呈現?

我們看到的是一條條獨立、真實的報導,而我們看不見的,是那雙操控內容權重的手。宣傳,正是從這些「選擇性事實」中誕生的。

這一點比說謊更高明:它讓你無法反駁它說的是假的,卻也難以承認它是中立的。

這種編排式宣傳的特點是:它用事實建立敘事信任;用敘事慢慢導向立場;用格式稀釋出身背景;用在地語言模糊意識形態。

它讓你不再懷疑你看到的內容,因為每一篇報導都經得起查證。

但當你信任它的內容,你也開始無意識接受它的視角,甚至它背後未曾明說的信仰與世界觀。這不是新聞業的勝利,這是敘事設計的勝利。

其實在我看來,也許形式上「看起來正常」的報導,為什麼更危險?因為它跳過了你的懷疑機制。

傳統的宣傳往往粗暴、極端、情緒化,你能立刻識別它的立場與目的;但這種新聞格式、中立語調、關於當地文化的報導,不觸犯任何感知邊界。

即便我是媒體專業的從業者,它仍然很像我信任的東西。排版像 BBC;語氣像 Dagens Nyheter;圖文編輯像 SVT;它的議題選擇像所有自由派報紙該有的內容。

有時候我自己也會思考:「它也許是改變了,也許真的想做新聞了。」但這一點正是它的高明之處:它不改信仰,只改語氣;不改立場,只改介面。法輪功從未真正放棄它的信仰敘事,只是將它從主頁推到了深處,或轉化為文化載體(如神韻、健康頻道、養生節目)。

如今,大紀元的新聞首頁上少有「大法」與「輪迴」的字眼,但這些敘事早已重組為一套新的倫理敘事:善惡對立、共產主義作為萬惡之源、西方社會的墮落與拯救的希望、終極審判的邏輯。

這種敘事形式已經不是「宗教宣傳」,而是一種以新聞為語言的敘事世界觀。你不需要信仰法輪功,就已經在他們設計的敘事場域中閱讀、判斷與認知。

這才是真正的影響。

VIII. 結語:誰來說話,誰來定義真相?

我們已習慣對新聞有一種直覺性的信任——只要它語氣穩重、排版整齊、來源標示清楚,我們便認為它有一定可信度。這種判斷來自我們在自由社會中長期建立的媒體素養,也來自新聞專業曾經努力維持的倫理規則。

但問題是,當一個組織表面上遵守那些倫理,實際上想講述其他的東西時,我們該如何辨別?當他們的報導之中百分之七八十都可能是真的的時候,我們可能也會相信並不那麼真實的一些內容。

這正是大紀元的真正策略與可怕之處。

它不挑戰我們的認知,它模仿我們的認知;它不打破新聞規則,它模擬新聞規則的外形;它不主動與民主社會對立,它悄悄潛入,而後佔據民主社會預設的信任格式。

它看起來像新聞,語氣像新聞,排版像新聞,甚至本地化到每一個地區,懂得哪些議題能觸動當地讀者、哪些情感語言會讓人共鳴、哪些社會矛盾值得被「揭露」。而一旦這種仿製滲透足夠深入,它所代表的信仰系統、價值傾向與敘事目的,就不再需要說出來,因為它早已進入語言的深層,變成你認為是「新聞應有樣子」的一部分。

形式上的融合,反而掩蓋了實質上的對抗。本地化的操作,不是為了理解,而是為了包裝。熟悉的語言節奏,是為了降低你思考的防備。

而我們,作為讀者,在資訊過剩與媒體信任危機交疊的當下,或許更該問的問題不是:「這篇報導說了什麼?」而是:「它為誰說話?它為何存在?它的語氣,從哪裡來?」

因為在這個一切看起來都像新聞的時代,

誰能發出聲音,就能定義什麼是「真相」;

誰能控制形式,就能決定什麼是「可信」。

而最危險的,從來不是喧囂的謊言,

而是那些,看起來沒問題的東西。

所以,我們該如何回應?

這個問題不應該只有一種答案,但有一些基本線索是值得我們共同思考的:

真實 ≠ 中立:有事實內容的媒體,未必是為事實服務的媒體。

格式 ≠ 倫理:新聞的樣子可以學,新聞的精神不一定能複製。

熟悉 ≠ 信任:越是讓你覺得「沒問題」的內容,越值得多一層警覺。

我們不能只用真假來判斷媒體,

我們還要問:這個「真」,它是如何被安排的?它為誰鋪路?它讓誰沉默?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐