经济上行期的美:我们为何被困在过去的回声里

我们的日常正在被某种怀旧氛围温柔地包裹。

喇叭裤再次回到街头,千禧年的CCD相机在二手平台被炒到高价,Y2K与梦核滤镜反复召唤着并不高清的年代质感。社交媒体上有个新颖的说法来概括这种审美回潮——“经济上行期的美”。

它在指代一种气质,一种属于八九十年代到2000年初的审美:明快、张扬、带着一种近乎天真的自信,仿佛未来是敞开的、可及的,明天注定比今天更好。

为什么在算法、AI与高科技全面渗透生活的时代,我们却执着于低分辨率、旧噪点与过时媒介?为什么未来感逐渐消失,而过去感反而成为一种集体慰藉?

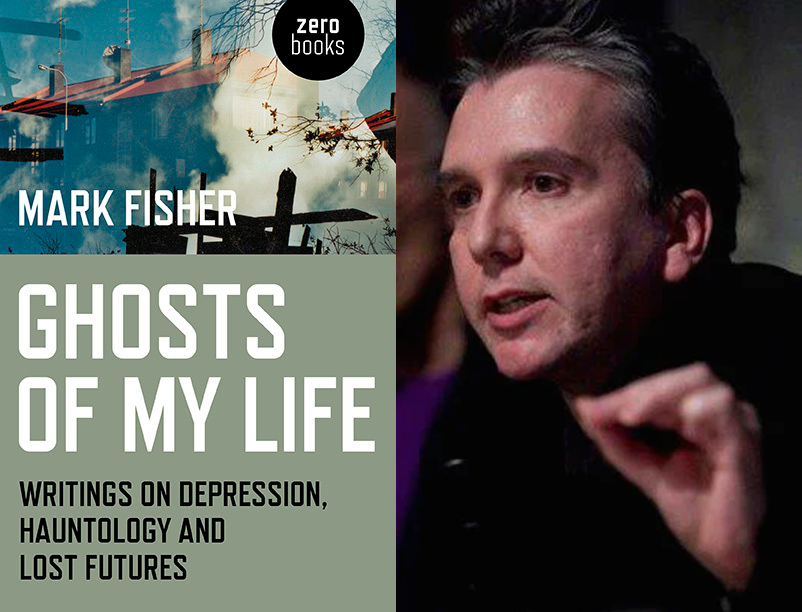

在《Ghosts of My Life》中,Mark Fisher将这种感觉命名为一种时代性的停滞:我们并非生活在不断走向未来的当下,而是被困在过去的回声之中。

未来的缓慢取消

在20世纪,文化是加速迭代的,每一代人都有属于自己的、父辈听不懂的“外星音乐”。但在21世纪,这种令人震撼的创新消失了,流行音乐不再有明显的断代感和年代标志。

我们陷入了Fisher所说的“未来的缓慢取消”(The slow cancellation of the future)。

我们不再创造新的形式,只是在不断地更新(update)旧的形式,而不是革新(newness)。就像你手中的iPhone,年年更新,但本质从未改变。

我们之所以不断复刻经济上行期,是因为那之后,我们再也没有创造出能与之匹敌的、关于未来的新想象。我们被困在了20世纪的文化废墟里循环播放。

我们不断回望千禧年初,因为潜意识里承认,那是我们最后一次拥有“未来”。

为什么未来消失了?

在Fisher看来,我们失去的最珍贵的东西,是一种被称为大众现代主义(popular modernism)的文化状态。

回顾那个时代,BBC的广播声音工作室将先锋电子乐带进了千家万户的客厅;《NME》杂志的乐评人用德里达来解构Joy Division;而野兽派(Brutalist)粗砺的建筑,代表了国家为工人阶级提供体面公共生活的承诺。那是一个高雅与流行并未彼此敌对、实验性并未被视为小众特权的时代。

那个我们怀念的经济上行期,不仅仅是有钱,而是有闲暇和公共空间。70年代的朋克之所以能诞生,是因为有廉价的公屋、有社会福利,人们有时间去实验、去失败。

如今的高房租、不稳定工作(precarity)和算法对注意力的围剿,剥夺了创造“新”所必须的时间和空间。

新自由主义的胜利不仅仅是经济指标的上涨,更是对公共领域的系统性拆解。随着福利国家的退场,文化从启蒙沦为娱乐,从挑战观众智识的公共服务,变成了迎合市场数据的算法投喂。

我们怀念经济上行期,怀念的并不只是增长本身,而是那个仍然相信公共文化可以让人变得更聪明、更自由的时代,那个允许普通人、工人阶级拥有智识生活和先锋实验权利的社会民主主义余光。

夺回对未来的想象力

当下的复古热潮是一场集体的、未完成的哀悼。

我们迷恋那些旧相机、旧风格,是因为它们是那个“还有未来”的时代的遗物。我们试图通过占有这些遗物,来重新获得那种“会有未来”的安全感。

Karl-Marx-Hof,维也纳,20世纪30年代;这座由“红色维也纳”时期建成的社会住房项目,旨在为工人阶级提供体面、稳定且具有公共尊严的生活条件。它不仅是一组住宅建筑,更是一种政治承诺的物质化体现——住房被视为社会权利,而非市场商品。

我们复刻千禧年的审美风格,不是因为那时候真有那么完美,而是因为我们潜意识里知道,那个时候承诺的“未来”(科技乌托邦、全球化红利、共同繁荣)并没有兑现。

然而正如Fisher所警示的那样,如果怀旧止步于滤镜和穿搭,它就变成了去政治化的情感消费,甚至是一种逃避。我们不能只消费被美化的过去,却无视当下的贫瘠。

真正的文化工作不是美化过去,而是唤醒那些被系统抹杀的可能性。怀旧应当成为一种抵抗,一种政治性的唤醒。它提醒我们,曾经有过那样一个时代,公共文化是充满野心与可能性的。

我们不应只是在淘宝上下单一个CCD相机来扮演千禧年辣妹,不要满足于做一个只会消费风格的怀旧者,而是去质问:为什么我们不再拥有创造新事物的闲暇与空间?

我们要哀悼的不是过去,而是那个被取消的未来。只有直面这种丧失,我们才有可能停止模仿过去,开始真正地想象未来。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐