內地人視角:被香港《明報》記者採訪,淺談對「粵語傳承」之感受

由於經常訪港,為了避免在茶餐廳“效率不高”挨白眼,以及未來更好融入大灣區發展,我覺得有必要開始學粵語,哪怕“講唔好,只識聽”都得。不單止是因為這,其實細個的時候也都有看過港劇,基因裏對廣東話有種難以言喻的“聯繫”。此外,互聯網上亦有“廣東話是古漢語的活化石”雲雲……確實,六聲九調的韻律著實令人著迷。

港劇港星衰微的今天,TVB翡翠臺同埋亞視,影響力已大不如前。反倒是湖南衛視擔起了推廣粵語歌曲的重任,亦都有綜藝節目融合方言元素,其切片在新媒體平臺上二次加工,得以推而廣之。

香港地鐵站

內地人“系統性”學習廣東話多是通過多鄰國開始的。“唔該” “先生早晨飲咩茶” “我飲菊花茶” “請問廁所系邊度” 可能是大多數訪港內地旅客第一次開口講廣東話的第一站。抖音上也不乏有博主打趣,“挑戰塑料粵語在香港”也掀起了一股粵語風,影片裏的人用蹩腳發音模仿多鄰國的樣子獲贊無數。可以說,多鄰國在推廣粵語方面發揮了有力作用。

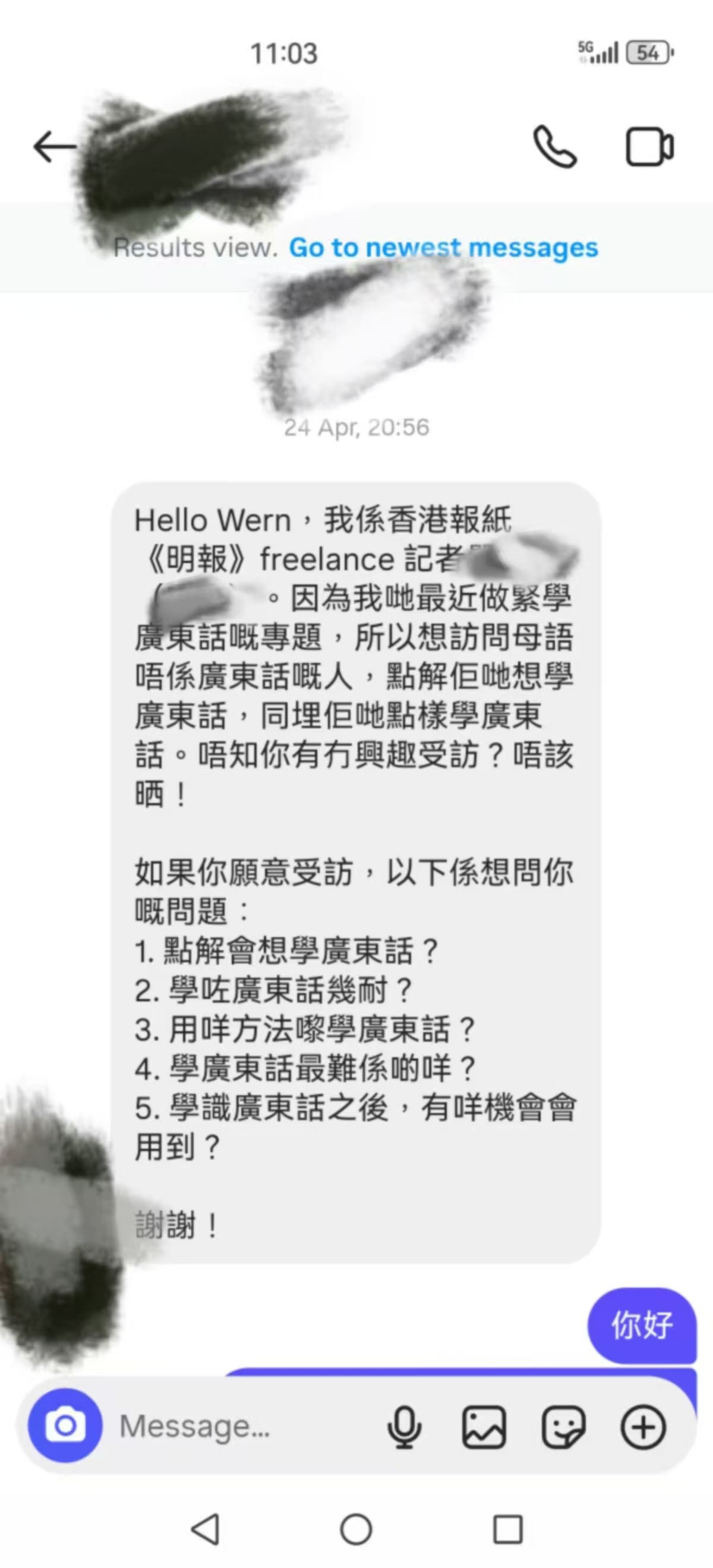

今年4月,訪港期間,有幸被明報記者以線上方式採訪。截圖po出。首先,向所有用心做內容的媒體人致敬,辛苦了!

採訪內容

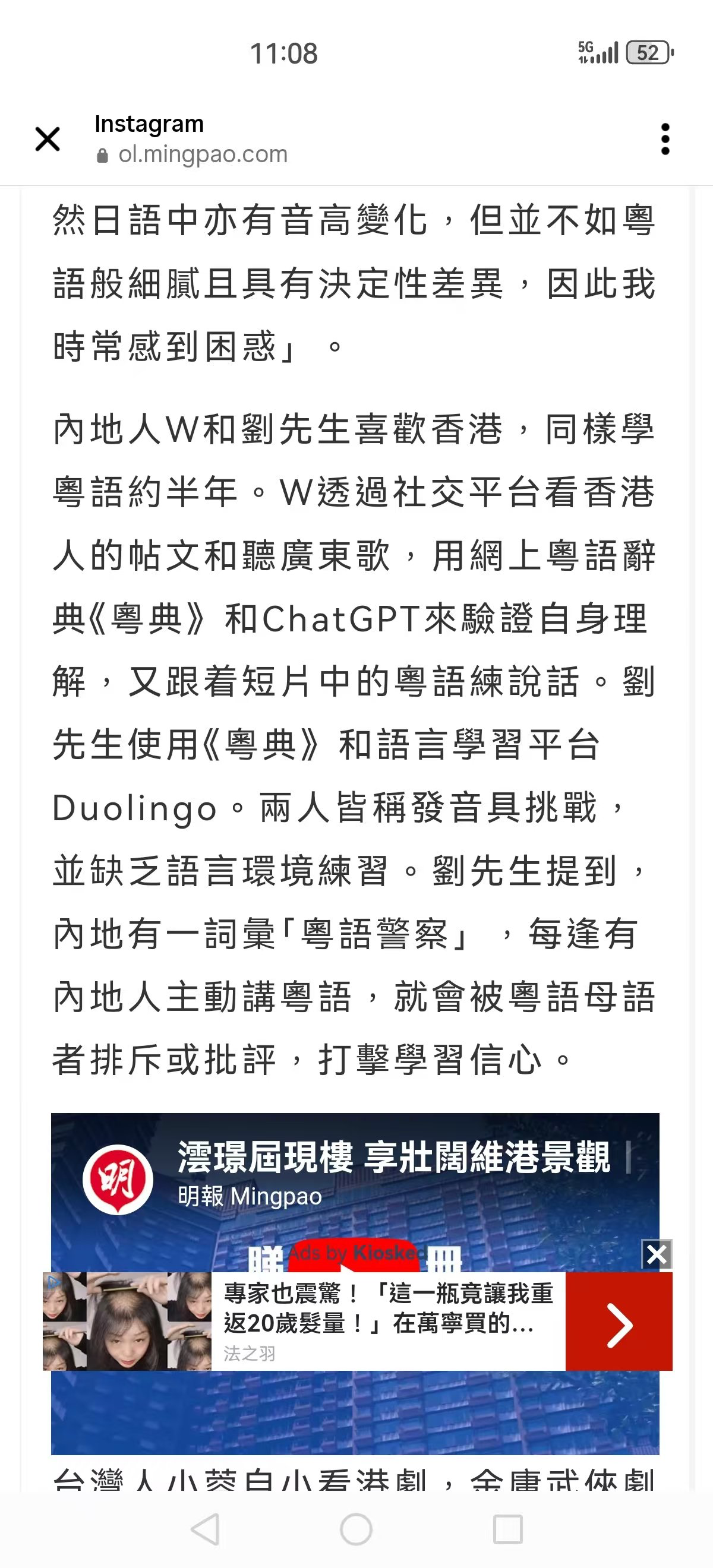

根據某度資料,百科說粵語是我國漢語七大方言之一,又有古漢語“活化石”之稱。是廣府人的母語,也是廣府文化最重要的基因和最具特色的符號。

方言魅力獨特。筆者在西安求學,高考參加省傳媒統考,學過一段時間播音主持,普通話還是能說的比較“得”。大學三年,在舍友的浸潤下,學會了陝西話。此外,亦都能講湖北方言,河南話。雖說不夠標準,按照排序來說,按照陝西話是“初中二年級水平”看,廣東話可能只有“小學三年級”之水平。

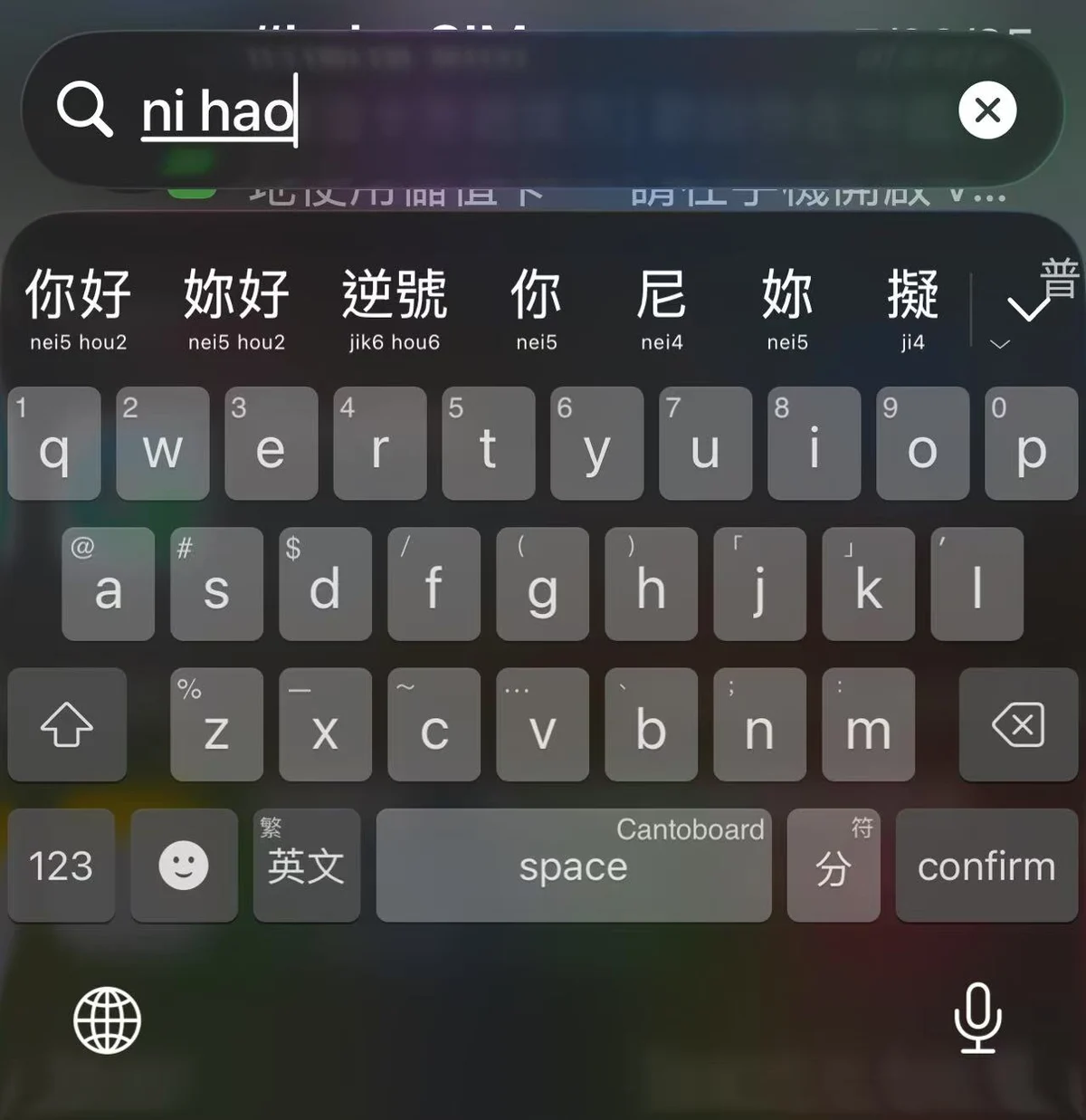

學一門語言,有兩個關鍵因素。一是要標準化,二是要有環境。多鄰國教授粵語,採取了很好的媒介——粵語拼音。粵語拼音有三種方案,在這裏不細談。但是拼音,能與普通話的學習路徑達成共通,符合內地人從小學習普通話的規律。

剛好iOS鍵盤/安卓手機Gboard鍵盤內置粵拼輸入法。iPhone有款軟件不錯,叫Cantoboard。除了可以打粵拼以外,也可以用普通話作為輸入方式,但在候選字中可以看到對應詞的粵語拼音。打熟悉之後,就能記住發音了。配合粵典App查詞,也能記住不少表達方式。

訪港期間,跟香港朋友聊,發現港人的鍵入方式普遍用手寫和語音。後面才瞭解到,Typing(打字)在香港竟是一門單獨列出的技能。每分鐘能錄入多少文字成了簡歷上難以缺少的一行,甚至很多港人甚至都不知道有粵拼這類工具,倉頡和速成都不一定能用,更別說用粵拼輸入法。

我說,“粵拼就是你們地鐵站下標的英文呀,用這個來學廣東話,很容易。”“你看,我作為一個大陸同胞,來到香港,哪怕是不會講粵語,看到Tung Choi Street,也能讀個八九不離十吧。哪怕是問路的話,至少不會把我從旺角弄到港島。”

軌道交通通常是認識一座城的最直觀的方式。香港的路名、港鐵站多見粵拼。遊客若從福田口岸/羅湖口岸入境,第一眼見粵拼就在地鐵站。羅湖(Lo Wu)、落馬洲(Lok Ma Chau)…… 陳教授的地鐵報站配音,配合MTR關門嘟嘟嘟的聲音,以及八達通拍卡的聲音,這三條音軌混在一起,成爲了粵語的另一大IP特色。

話說回來,香港、澳門地區算是中國保留粵語文化最完整的地區。在海外,還有1.2億人講粵語,這當然也包含其他的國家和地區。相反,在廣東,我卻鮮少能聽見粵語。所以,我也很能理解老一輩廣東人想要傳承粵語的急切。畢竟,方言能找到一個人的歸屬感。同樣,將心比心,土生土長的陝西人如果完全不會陝西話,那大概率是“鴰慫”。武漢人講不出武漢話,那大概率會被罵“芍貨”。

在內陸省份,接觸粵語資訊相對困難。電視沒有翡翠臺、明珠臺、無線新聞。在廣東省,即便是聽不懂完整內容,新聞主播最後一句“無線電視記者xxx報道”說完,我知道一定又要播放無線電視的傳統BGM了。

那次傾偈(king gai,聊天),朋友問了一個很核心的問題:“你覺得在普通話日益普及的今天,粵語學習對非粵語區的人,意義在哪裏?” 這讓我思考良久。

意義,當然不止於在茶餐廳點單不被“嫌棄”那般實用。更深層的,或許在於打開一扇窗,觸碰一種活著的文化肌理。語言是工具,但不僅是工具。我難以忽視語言所承載的文化屬性。除了記得“別墅裏面唱K”以外,當我能磕磕絆絆用粵語唸出“落花滿天蔽月光”的唱詞,或是聽懂老街坊用俚語講古,那種感覺,遠比看懂字幕要鮮活得多。

然而,現實確實如我所見所感,粵語的“原鄉”也在經歷著微妙的變遷。在廣東覈心城市,普通話成爲公共服務、學校教育乃至新一代年輕人日常交流的主流,粵語的使用場景確實在收縮。這並非僅“推普”政策的單方面結果,更是經濟發展、人口流動帶來的自然交融。老一輩的“急切”,與其說是對語言本身的執念,不如說是對一種生活方式、一種情感聯結載體可能式微的憂慮。

回到學習本身。正如我所體驗的,“環境”的缺失,是內陸學習者最大的障礙。沒有了翡翠臺、明珠臺持續的“背景音轟炸”,少了街頭巷尾的語言浸泡,單靠App自學,確實容易陷入“塑料粵語”的瓶頸,停留在“小學三年級”水平。好在,技術正在努力彌合這道鴻溝。多鄰國提供了一個不錯的起點,至少通過粵語拼音,看到 Lo Wu 自然聯想到“羅湖”的粵語發音,看到一個詞,腦子裏也能條件反射地“拼”出它的粵音。這比死記硬揹高效多了。

對於非粵語區的人(如我),學習粵語,不是要取代普通話,而是多一把理解世界的鑰匙,多一份感知不同文化溫度的觸角。它是為了在旺角的霓虹燈下聽懂阿伯講的笑話,為了在紅館跟唱時不只會“啦啦啦”,更是為了理解那些藏在獨特表達裏的廣府人情與智慧。

而對於粵語本身,在“活化石”的珍貴之外,它更需要在新時代找到新的表達方式和生存空間。技術工具的普及、新媒體平臺的創意傳播、以及像你我這樣帶著興趣和尊重去學習的“外來者”,或許都是它融入更廣闊天地、煥發新生的契機。

下次訪港,目標或許不再是“唔該”點餐不卡殼,而是試試用我那“小學三年級”水平的粵語,跟茶餐廳的老闆吹吹水(聊天)。哪怕鬧點笑話,也是一次真實的、帶著溫度的“融入”嘗試。畢竟,語言的生命力,就在這磕磕絆絆卻又充滿善意的交流之中。

非常感謝您的閱讀,為了方便小編搜尋更多溫暖故事,多謝各位支持!