執笠後|海皇經理失業記 追薪苦等 求職屢敗 「後生都唔易,阿婆更冇機」

文|集誌社記者

開業 33 年的海皇粥店,5月初無預警下宣布全線結業,接著是景樂集團、大班麵包西餅、鴻星酒樓等結業潮。老闆拉閘執笠過後,成為失業大軍的前員工,追討欠薪、想重投勞動市場,面對什麼困難?

昔日在餐廳擔大旗、前後在海皇工作了 18 年的粉嶺分店高級經理林小姐,「出餐、後廚、收銀、數錢」樣樣皆能,談起工作,她神情自信。但失業後,她神色逐漸暗淡,從前她每天「十幾萬樣嘢做」,現在迷惘得像隻「盲頭烏蠅」,見了四份工,不是被壓價,便是同等的人工卻工作量大增。

睡醒憂心:落街又要使錢

以往每逢午市餐飲黃金時段,她總會忙得焦頭爛額,如今生活節奏失衡。失業個多月後,她減少外出,每日睡醒總是憂心「落街又要使錢」。朋友叫她去飲茶,她總是找藉口推搪,縮減開支;在家時,電視機裏人們繁忙的生活、各色各樣消費廣告刺激著失業的她,慢慢地,她也不再開電視。

訪問是在平日早上,我們相約在她家附近的一間連鎖食肆。一行三人坐下來,她只要了一杯清水。店內客人絡繹不絕,林小姐看著同行手忙腳亂,「執餐、送餐」從未間斷。她卻是坐在餐廳,與這一切無關。

「好無奈,做開嘢、做慣嘢嘅人,突然停落嚟,成個人都變晒,變到好枯燥,冇乜活力,成個人唔同晒。」

憶結業前一個月 公司突改出糧戶口

早在海皇粥店公布結業前一個月,林小姐早有預感,公司即將倒閉。她發現,公司出糧戶口,由「Ocean Empire International Limited」(即海皇國際有限公司」),改為 「Winmax F&B Holding Limited」(灃永餐飲集團有限公司);有澳門區的分區經理,在她放假時,將店舖物件搬走。

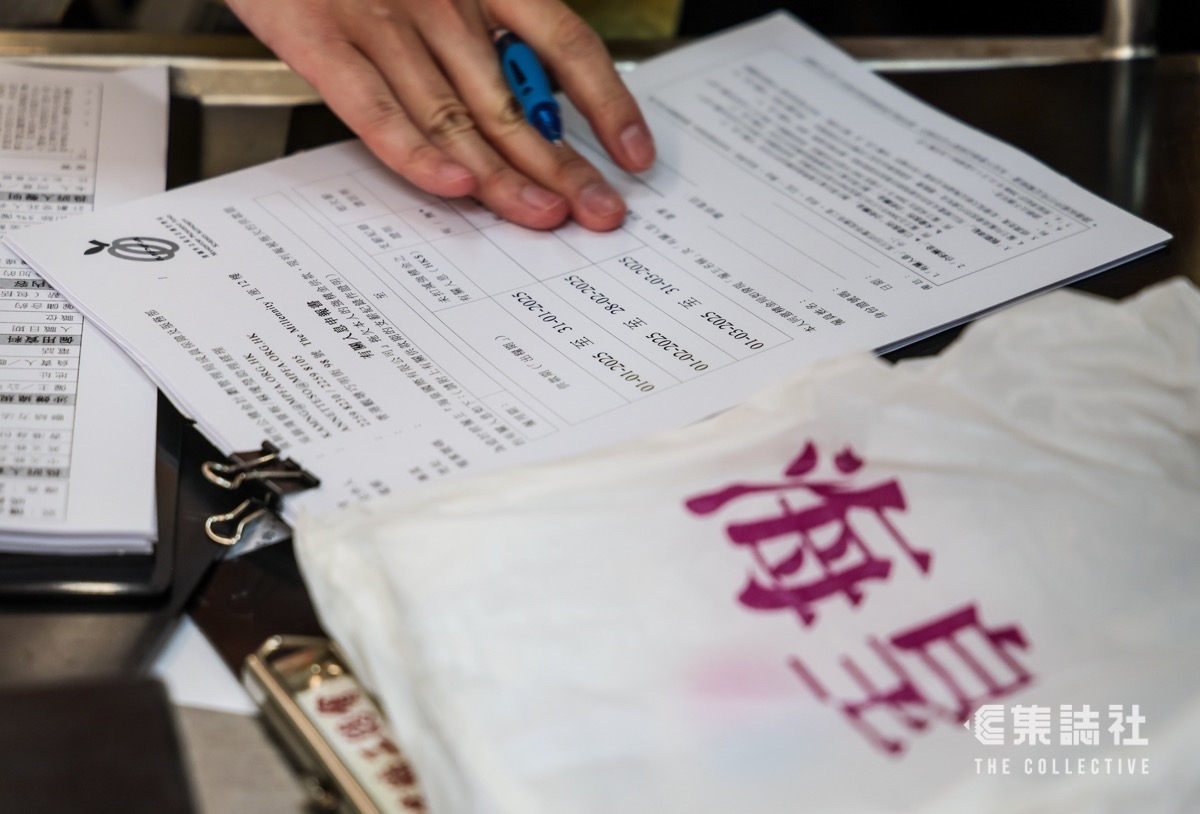

她回憶起失業當天,語氣仍然無奈:「放緊假,突然收到屯門區經理通知,大粒嘢已經收錢,連夾萬啲錢都收埋,心諗:『仆街啦,執笠啦』。」員工紛紛追問後續,她忙於追報稅單,卻被告知辦公室已關門,文件全留在分店,強積金亦被拖欠供款。

有關員工被拖欠強積金,積金局回覆指受影響的僱員約 130 人,其中包括 90 名投訴人,目前已向清盤人討回去年 12 月至今年 3 月拖欠的強積金供款及附加費,涉款共約 57萬。至於四月份的強積金和附加費,仍然處於核實員工資料階段。

斥老闆無情 申破欠要等六至九個月

林小姐憤憤地說:「(老細)好無情,從來無人提前通知,申請破欠基金,等6至9個月,最終有啲假期錢都追唔返。」

一般而言,工人追討拖欠薪金,有兩個方法:第一個方法是經破欠基金索回,基金的資金由全港各公司成立時繳付,以防僱主無法支付遣散費,僱員可以申請破產欠薪保障,獲取特惠款項作臨時應急。

惟由於基金由政府所管理,申請破欠基金的手續繁複且所需的時間長,像林小姐的個案需等待 6 至 9 個月才能獲得支票,同時欠薪的計數方法也與勞工處的計法不一,一般較後者少。林小姐現時獲批的14萬元,較預期的少了6500元。

第二個方法是入稟法院,循民事訴訟索回,較破欠基金可索回的多,不過,民事訴訟時間長、工人需自行承擔輸掉官司的風險和訟費。

指申請文件用字艱澀 工人難理解

最終,林小姐選擇通過政府破欠基金追回共約 14 萬的欠薪,包括一個月薪金、七日代通知金、假期、長期服務金及加班錢。林小姐說不少文件用字艱澀,一般工人難以理解,若沒有工會的幫助,事件很可能最終被拖至不了了知。

近日不少連鎖集團頻頻結業,上月(4日)有立法會議員在會上質詢勞工及福利局局長孫玉菡有關破欠基金的批核數字。勞福局回覆指,破欠基金去年批核申請達 4,671宗,較 2023 年增近 32%;更較五年前,即2020年的 2428 宗增加接近一倍,平均每宗個案獲批特惠貸款的金額亦不斷上升,按去年批核個案計算,2024年全年發放的特惠款項達2.47億元,按年急增六成,平均每宗申請獲批 5.29萬元,較 2023 年平均每宗多批出近萬元。

今年首五個月 「執10間開16間」

破欠基金的批發的特惠款項按年大增,今年公司執笠、開張的數字有何改變?《集誌社》記者翻查公司註冊處今年一月至五月的數據, 公司解散的整體數字是 42,912間,成立本地公司的總數為 69,549間 ,比例是1:1.6, 即執10間,開16間,跟特首李家超在去年講的比例相同。

相比去年同期,2025年公司解散減少 6063 間(由去年 48,975間減至今年的 42,912),成立增 14,245間(由去年 55,304間增至今年 69,549),解散與成立比例由1:1.1升至1:1.6,即 24 年首五個月是執10 間,開11 間;25 年首五個月則是執10 間,開16 間。

單看本年的數字,情況最好是四月,解散公司有 6871 間,成立了15,131間,即執10間,開22間;今年最「嚴重」的是2月,有10,820 間公司結業,開業有12,086 間 ,比例是1:1.1。

統計五、六月執笠潮 飲食業佔 56.5%

不過,到了五至六月,接連傳來更多結業的消息。《集誌社》抽樣港人熟悉的品牌及商戶,統計了在 5 月及 6 月結業的其中 62 間商戶,包括戲院、餐廳、超市、零售業及婚禮公司,由最短只開業了 68 天的小食店,到守業逾半世紀的老字號,在這個初夏均無一幸免。

結業最多的行業為飲食業,有 35 間,佔整體的 56.5%,如:首創冰皮月餅、經營了41年的「大班麵包西餅」、曾有逾 30 間分的「海皇粥店」、開業 44 年的連鎖甜品舖「燉奶佬」,以及主打泰式香蕉煎餅,只經營了 68 天的「蕉蕉蕉」。

結業比例第二高的是零售業,有 14 間舖,約為整體的22.6%,包括有 43 年歷史的籐藝籐器公司、扎根旺角超過 60 年的「大中體育用品」以及彩虹邨文具店「彩虹禮品文具玩具」等。

影院方面,嘉禾院線旗下尖沙咀海運戲院,經營 55 年後亦結業。嘉禾 MegaBox 戲院及嘉禾大埔、嘉禾銀河廣場、屯門StagE、奧海城the sky等多間分店,亦於6月29日終止租約,意味着嘉禾院線全線結業。

結業潮來勢洶洶,企業倒閉,員工首當其衝。最嚴峻的飲食業,更面對著外勞,本地勞工難以競爭。政府自 2023 年起大幅放寬政策,推出「行業輸入外勞計劃」及「補充勞工優化計劃」,讓建造、運輸、院舍護理、餐飲、零售等行業可輸入外勞。主要職位包括侍應、廚師、售貨員、保安、洗碗員等低技術工種,也可請外勞。

外勞影響本地人重投勞動市場

林小姐說,2023 年起外勞大量湧入,自己任職的海皇分店,14 人中有四個外勞,樓面、廚房都見外勞身影。「外勞表現好多錯漏,但都要頂硬上。人工仲貴過本地人,但肯聽話、唔會走,香港人唔啱就轉工,係自由市場,而外勞冇得揀。」她坦言,行業變天,本地員工被邊緣化,政府政策令基層市民「冇工開」,「如果可以揀,我都唔會再入餐飲業。」

「後生仔都唔易入行,阿婆更加冇機會」

林小姐失業至今兩個月,見了四份工作,過程並不順利。她不是人工被壓價、就是工作大增,「一樣嘅人工,做多咁多,又要坐好遠車 」她托托眼鏡繼續道:「舖頭請咁多外勞,連掃垃圾都係外勞,後生仔都唔易入行,阿婆更加冇機會。」她批評政府、舖頭聲稱請唔到人,實情是,很多僱主只是「做樣」,貼招聘廣告給政府看,實際壓低人工,寧請外勞。「我做經理知得清楚,上頭叫你掛紙唔好請人,夠人就推走(本地勞工)。」

截至今三月底,「補充勞工優化計劃」下已獲批輸入逾 5.4萬名外勞,當中飲食業最多,近 2.6 萬人,侍應一職就有 8971 人、初級廚師有 6172 人、 3879 名售貨員、2712 名清潔工、2519 名保安員及 2403 名貨倉管理員。

在結業、失業狂潮下,一張六合彩,似乎是她生活、心靈的一點「寄托」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐