大塚英志|少女的永生

本文是少女民俗学―世紀末の神話をつむぐ「巫女の末裔」第十一章:〈卒業〉と〈死〉―手さぐりの「通過儀礼」的节选,自拟题目。作为一个白左思想警察,我对内容进行了少量政治正确审查,请谅解。

〈毕业〉之后等待着的世界

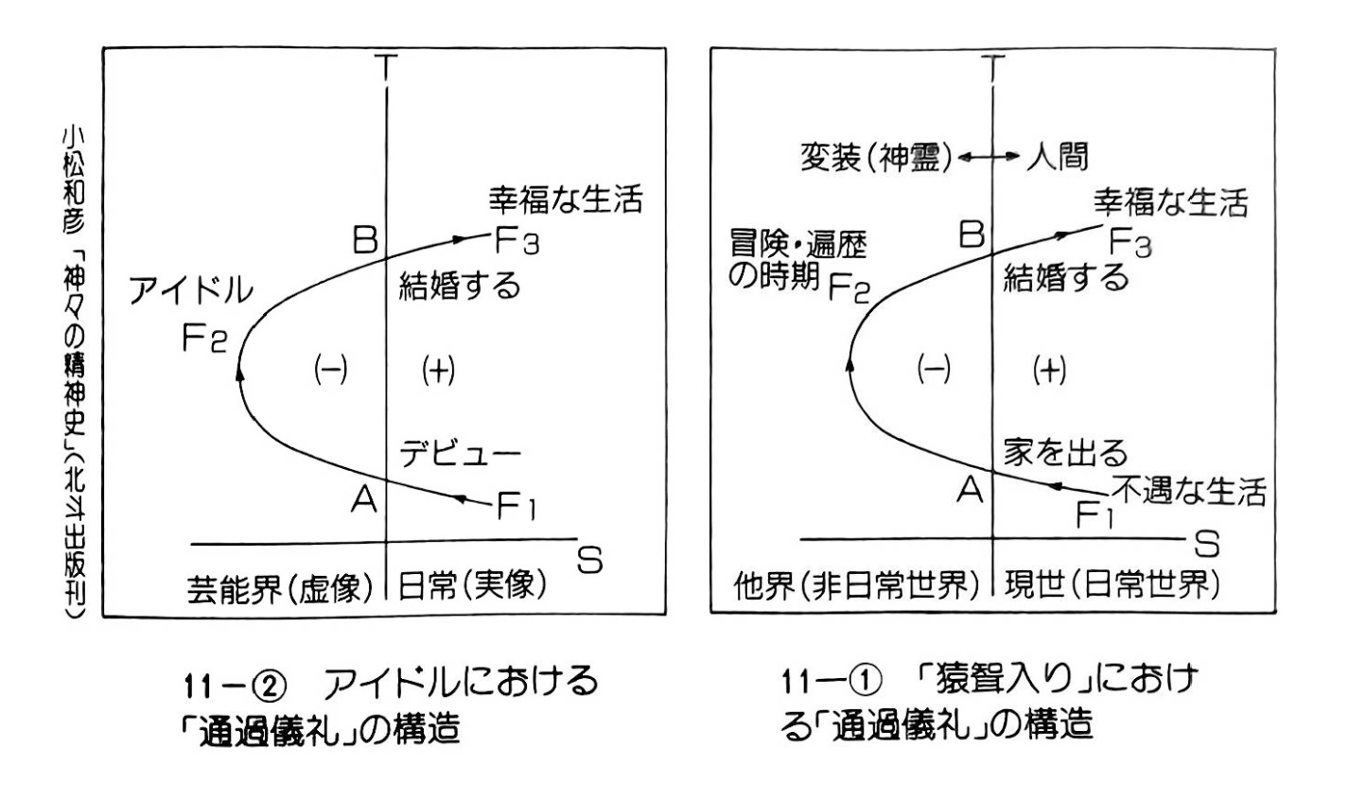

再举一例:在名为“猴婿上门”(猿聟入り)的昔话里,女主角被迫嫁给猴子,进了深山,但她巧妙地欺骗了猴子,从而逃脱。如果拿演艺圈来比喻,那个“猴子”就像是黑心的制作人或经纪公司。随后她披上名为“婆皮”的衣装——穿上后会变成老人模样——暂时在庄屋(村庄头人的宅子)里做杂役。就“权宜的外形”这一点而言,“偶像”也与披上“婆皮”(译注:指穿上后变身老妇人的伪装)处在同样的状态。然而不久她抓住了这位庄屋继承人的心,成了他的妻子,脱下“婆皮”,结婚并过上幸福的生活。也就是说,对少女而言,穿越“异界”的经历,正是迈向成人的仪式。

这种倾向在山口百惠身上最为明显——“引退”的少女们长大成人后再也没有回到演艺圈。这是因为,从成为偶像到重新回归普通人,这个过程本身就是一种通关仪式;既然仪式已经结束,再特意返回那片异界,自然就没有必要了(图11—①-②)。

小猫俱乐部(おニャン子クラブ)的〈毕业〉(卒業)这一概念,则是把这些相继引退的偶像们所描绘出的神话,作为一种模拟性的系统重新构建起来。女孩子们是游戏的参与者,通过试镜进入名为“小猫”(おニャン子)的异界,过了一定时期便会自动被〈毕业〉。也就是说,“小猫”其实是少女们的“通关仪式游戏”。“小猫”作为一种构想之所以高明,就在于它能够把这种少女的仪式作为商品加以呈现。

那么,作为游戏参与者的那些少女们,真的成为了“大人”吗?

其实,最大的问题正在于此。

媒体代为承担的“通关仪式”(通過儀礼)

所谓通关仪式,其基本结构大抵如下。也就是说,首先,仪式的参加者属于某种社会身分,如果是“孩子”,就作为“孩子”被嵌入社会系统之中。可是一旦仪式开始,他们会暂时离开社会的框架,变成非人之物,采取脱离社会秩序的行为。先前所举的昔话里,少女离家披上“婆皮”,隐藏的正是这种意味。

在昔话中,这一部分被描绘为“异界”。而这种走出社会框架之外的状态,文化人类学家维克多·特纳称之为阈限共同体(コミュニタス(communitas))。

不久,仪式的参加者会从“阈限共同体”的状态中脱离出来,再次被安置回社会结构之内。不过这一次,他们将归属到与此前不同的新的社会位置(例如从“孩子”到“成人”)(图11—③)。

如此一来,人便是通过穿越阈限共同体来完成仪式。进一步细分的话,通关仪式通常被认为由三部分构成:将参加者从社会中分离出来的仪式,显示参加者处于阈限共同体状态的仪式,以及让其再次被社会整合的仪式。

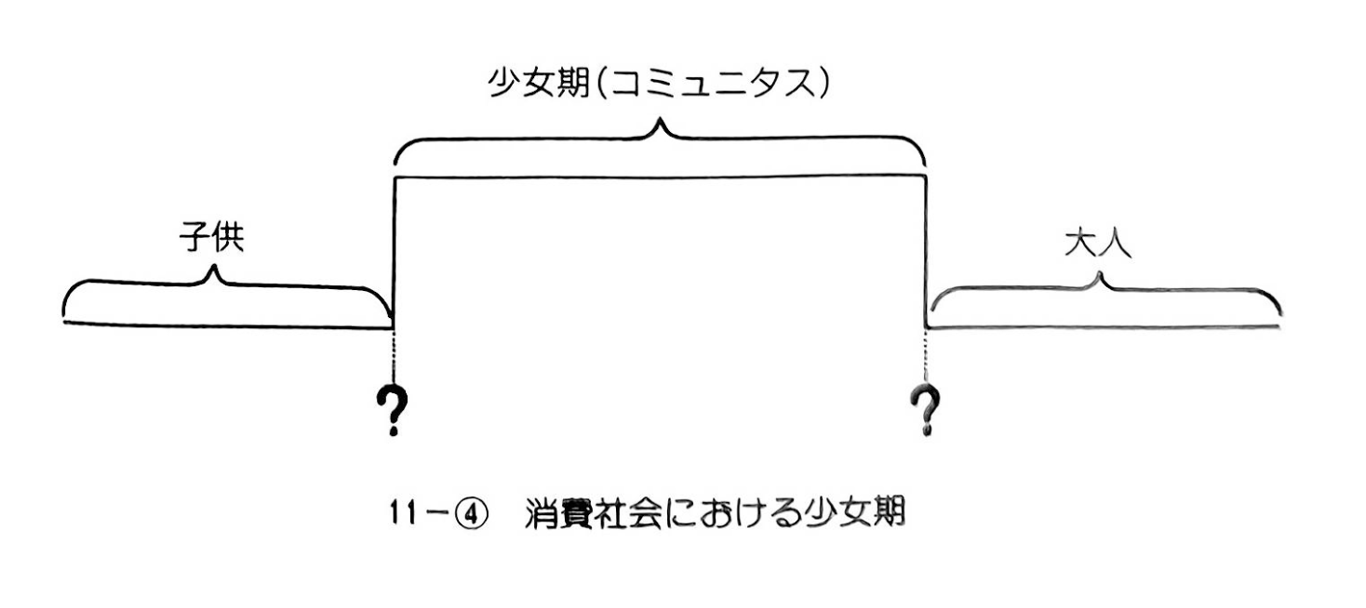

那么,把这样的图式套到“小猫俱乐部”上会怎样呢?首先,作为参加者的少女要参加试镜,并被选中——这就是分离的仪式。通过这道仪式,她从普通女孩变为〈偶像〉。作为“小猫”度过的时间可谓阈限共同体,随后迎来〈毕业〉,这是再整合的仪式。也就是说,就其结构而言,“小猫”似乎满足了通关仪式的要件(图11—④)。

然而,对通关仪式来说,仪式之前与之后的社会身份必须截然不同,否则便毫无意义。可是在“小猫”的情况下,普通少女经过“小猫”之后究竟变成了什么呢?“小猫”之中,〈毕业〉这一仪式本身已目的化,而仪式原本所承载的“被整合进新的社会并获得成长”的目的则完全丧失了。

以山口百惠与木之内绿为例,从演艺圈这一阈限共同体中脱离,直接就指向结婚;从这个意义上说,她们成了〈大人〉。可“小猫”的情况下,〈毕业〉之后又会如何?除了在“小猫”末期把它当作唱片出道的跳板而加入、之后仍以现役偶像身份活动的少数少女之外,大多数要么回到普通女孩的状态,要么作为不走红的偶像在演艺圈边缘徘徊不已。

她们会上B级偶像杂志的写真页,几度传出唱片出道的风声却每次都告吹,甚至在粉丝之间传出“已去世”的谣言。她们虽被强制〈毕业〉,但在她们自身那里,仪式并未完成——仍在继续。

也就是说,“小猫”的时间、〈少女〉的时间之后会到来的是什么样的时间?她们应当被整合进何种社会?对于这些问题,“小猫”的策划者们没有一个向她们指示过。对那些永远活在名为“演艺圈”的阈限共同体中的人而言,〈毕业〉这道仪式的彼岸存在着什么,是无法想象的。唯一的例外,是作为“小猫”幕后操盘手的秋元康,他通过娶一位在〈毕业〉后漂泊无依的少女为妻,使得她的仪式得以终结。然而,他所能拯救的也只有那一人(!)。

所谓“少女的时间”,乃是近代社会在“成人”与“儿童”之间建构出的一种阈限共同体。它在整个近代缓慢成形,并在昭和四十年代末以“可爱文化”之姿绽放,将少女们尽数裹挟。然而,作为阈限共同体的“少女”,虽确乎是与社会分离、自由而因此无秩序的时空,其开始与结束却极为暧昧。也就是说,根本不存在分离的仪式与整合的仪式。

没有明确界限的〈少女期〉

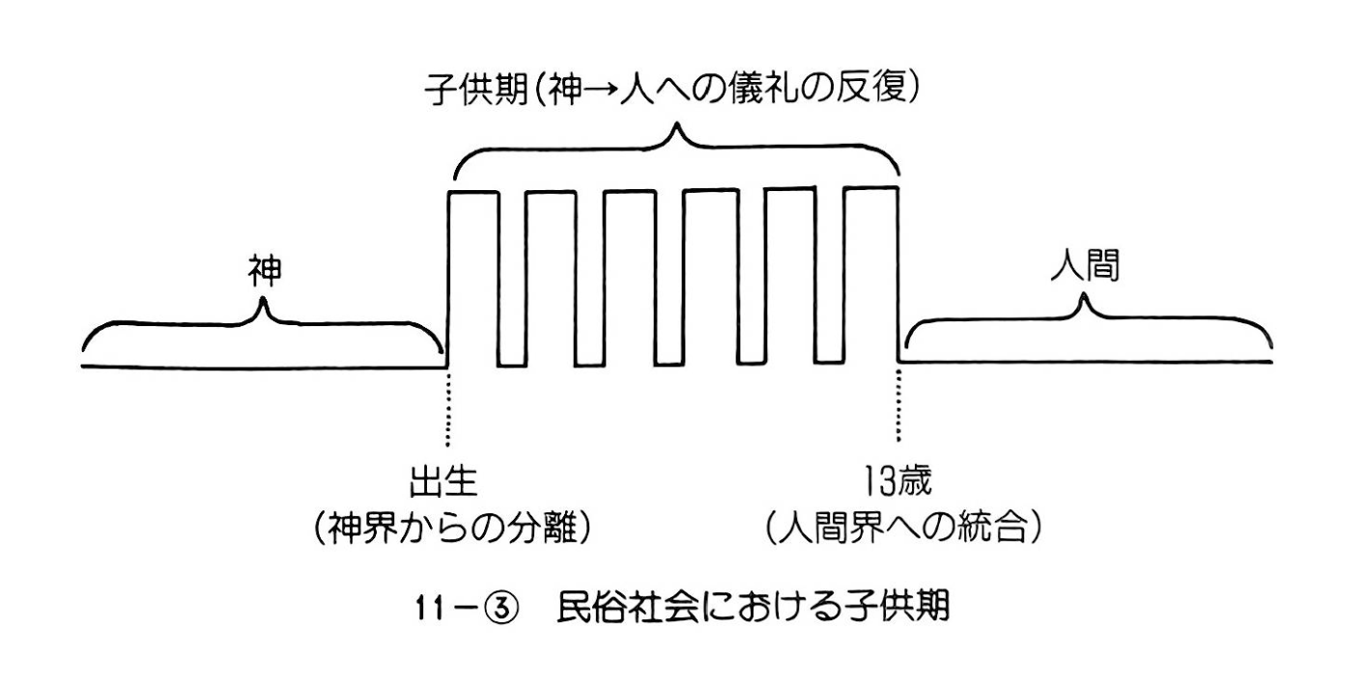

在民俗社会中,情况则完全不同。民俗社会里并不存在〈少女〉这个概念,反复讲的,只有“孩子”和“大人”。在民俗社会中有“七岁之前属神”的说法,孩子处在人与神的边界地带。人通过出生从神的世界来到此世,但这并非严格意义上作为“人”的诞生。从婴儿到儿童这一段期间,仍有一只脚踏在神的世界里。孩子一旦不被看护,就可能回到神的世界(也就是死亡),是处于危险中的存在。于是,人们通过层层的通过仪式,试图逐步把那极度不稳定的灵魂固定在人这边。

儿童期是“神”与“人”之间的边界时间,可以这样说。如果是这样的话,也可认为“整个童年时代”就是单个生命从“神”变为“人”的通关仪式期。降生到此世之时是分离之仪、即仪式的起点。此后直到13岁成人之前,各种仪式反复举行;到了13岁,会举行“兜裆布庆”“腰布庆”(フンドシイワイ、ユモジイワイ)等象征性成熟的成人礼,从而获准加入成人社会。这就被定位为儿童期的终结之仪,也就是再整合之仪。

当代“少女期”的不幸在于,像这样明确的起点与终点仪式,在社会制度层面并没有被公立地设定。其起点勉强还能由初潮这一身体上的变化昭示给她们,然而结束少女期的仪式却极其暧昧不清。

在这当中,〈毕业典礼〉(卒業式)是唯一有可能成为通关仪式终了标志的仪式。围绕〈毕业〉,从交换制服纽扣之类开始,还存在许多象征阈限共同体终结的小小仪式性举动。可是,一些令人头疼的大人会以发型为由,不把某人的脸部照片刊进毕业纪念册;在毕业文集中用成绩单替代作文。借由这些机制,偏偏是那些最需要仪式的孩子,被排除在这份小小的仪式之外。教师们实际上在阻止他们“成为大人”。

取而代之向少女们提供“仪式”的,是以电视和漫画为代表的媒体。媒体以拟似的方式代行了它。这方面的典型就是“小猫俱乐部”。不只“小猫”的歌,偶像歌曲里以〈毕业〉为母题的作品比比皆是。就以“毕业”直作标题,菊池桃子、斋藤由贵、尾崎丰等都发过唱片;只要是以〈毕业〉为题材的,更是不胜枚举。这是因为“毕业”一词所携带的意象,在一定程度上起到了拟似的、通向成人世界的再整合仪式之功能。

少女漫画的主流“校园漫画”也多以〈毕业〉收尾。暴走族或“ヤンキー”(“洋基族”,日本语境中的不良少年)们在到达某个阶段后选择〈毕业〉、转为社会人,或许也基于类似的共同观念。他们/她们不是在学校,而是在媒体或各自的场域里举行着〈毕业式〉。

为了〈毕业〉而腾空的少女们

然而,正如“小猫”的情况所示,〈少女〉的时间之后,她们应当如何成长,没有人会教。媒体不教也无可奈何。〈少女〉作为消费者的时间一旦结束,她们便不再是生意的对象。于是,媒体与丸井之类便希望她们“永远做〈少女〉”。可原本该教她们的爸爸妈妈,自己就曾是没能成为“成人”的人。这才是真正的问题。毕竟他们曾是那些口口声声“讨厌大人”的孩子。尽管如此,〈少女〉的时间终会宣告结束。

在“小猫”的最终场演唱会的尾声,有这样一段演出:身着白衣的少女们登上舞台中央的阶梯,消失在门的那一边(照片11—⑤)。大概是寓意“登上通往成人的阶梯”,成为“新娘”(白衣应是婚纱的意象)。但问题在于阶梯的那一边。那里等待着怎样的“世界”?会有把少女们引向乌托邦的少年,果真在那里等候吗?一位“小猫”的女粉丝对我说,这一幕在她眼里像葬礼。白色的衣裳像死装,她们一个接一个登阶,仿佛腾空飞去。“简直像是在自杀。”她说。

大概确实如此。通往“成人阶梯”的彼端,实际上什么也不存在。冈田有希子试图飞向永恒的少女世界,却坠入这片什么都不存在的下方。少女们已意识到那样的真相。尽管如此,她们仍不得不离开少女的世界。

为何冈田有希子与数十名少女会接连自楼顶腾空而下,其意义现在大概已很清楚了。她们只是想从封闭的〈少女〉世界中不管怎样先行脱离。然而她们既没有通关仪式,更不曾被告知少女时间结束后该去往何处,只是为了〈毕业〉而飞起。引她们前往永恒时空的“飞翔少年”并未现身。因为少女的身体是一只“瘪掉的气球”,她们只是被重重摔向地面。真的只剩下死亡一途。

追随“小猫”与冈田有希子之后的那些少女们,在无处可去的情况下,强行结束了自己的少女时间。于是现实中更多的少女既没有腾空,亦没有仪式,只是顺其自然地把〈制服〉换成紧身连衣裙,把三股辫拆成单边长发,硬着头皮变成“欧巴桑”;或者以“伪少女”的姿态,继续身着飘飘的DC品牌。

少女们要么用媒体送出的拟似仪式来替代,要么干脆在没有仪式的情况下,纯粹以个人方式结束少女时间。她们内心的世界,作为男性的我无法得知。那不是“少女民俗”,而是她们各自的私人问题。能够帮助解决的,是她们现实中的爸爸妈妈以及伴侣。任何人都——像秋元康(译注:小猫俱乐部的创始人)那样——有能力去“拯救”一个少女(这件事是做得到的)。请至少要把这一点牢牢记住。

手工制作的“死亡与再生”仪式

然而,少女们虽然没能为自己创制出属于自身的仪式,奇异的是,当某个与她们一样栖居于“无垢之界”、拥有“无垢之魂”的存在将要走向死亡之时,她们便不知出于谁的号召,自发地举行一种仪式。孩子们聚集在冈田有希子的自杀现场,围成圆阵,呼唤那位少女的名字(照片11—⑥)。或者,当昭和天皇身染重病时,少女们甩开那些主张“天皇负有战争责任”的爸爸妈妈,在皇居前排起了长队。毋庸赘言,这个仪式就是“唤魂”(魂呼)的仪式。面对“作为少女之物”的危机,她们聚拢起来,想方设法把那颗灵魂拴系在此世。

让我以一个广为人知的插曲来结束本节:在那位因兴奋剂被捕的尾崎丰出狱之日,少女们聚集在府中监狱门前,合唱他创作的《毕业》来迎接他。

(歌词略)

那位因兴奋剂被捕、仍被视为无垢少年的尾崎丰,在象征意义上曾经“死去”一次。这个唱出“为抵达真正的自我而被一遍又一遍重演的、无所依归的模拟性‘毕业’之束缚”的少年,试图以强行的方式终结自己的通过仪式。那与“小猫”或冈田有希子的“死亡”具有同样的意涵。然而与之不同的是,尾崎丰在少女们的“召唤”之下,成功地再次降生于此世。尾崎的灵魂被列立在多摩川堤上的那些如同巫女的少女呼唤回返,他于是再度“诞生”。可以说,她们是主持尾崎丰这位少年的“毕业”之仪式的司祭者。而在这里,我们也依稀看到了她们的“母性”。

或许,所有的答案都在这块儿。不过,现在先不写出来。

在紡木たく的少女漫画《Hot Road》中,少女和希也能够把暴走族少年春山从生死边缘“唤回”。《Hot Road》既是一个名为和希的少女凭借自身之力成长为大人的故事,同时也是一个被死亡所魅惑的少年春山的“死亡与再生之仪式”、亦即通过仪式的故事。表面上,它也可以被读作被春山所引诱、踏入名为“暴走族”的“异界”的和希之通过仪式的故事(我曾以这样的视角分析过),但其实,这更是一个由少女所引领的少年的通过仪式的故事。虽然她们无法得到属于自己的通过仪式,但却能够为他人主持(司掌)仪式。

我们这些男人所幻想的“少女的神圣性”,大概也许正是建立在我们把全部的依赖感寄托于她们的“妹之力”(妹の力)(译注:这是柳田国男一篇文章的名字)之上。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!