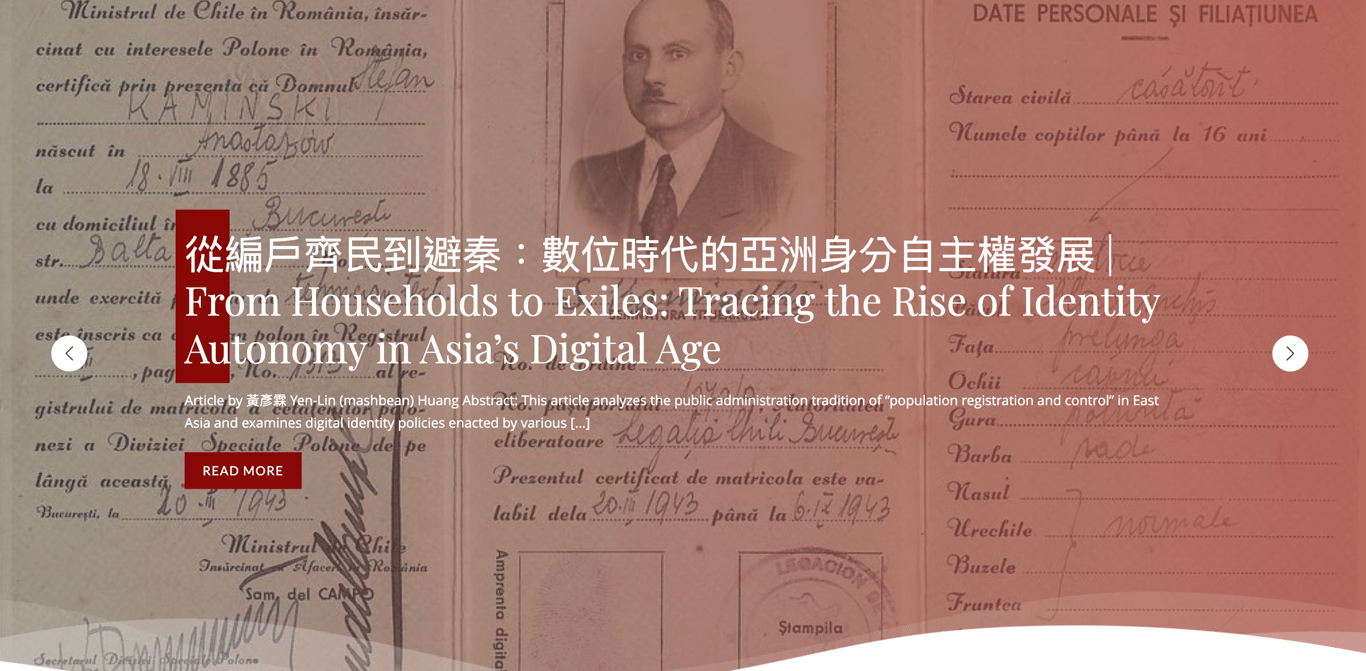

從編戶齊民到避秦:數位時代的亞洲身分自主權發展

IPFS

CJD 的特色是集體寫作,主題囊括過去殖民主義、冷戰體制以及 21 世紀快速變遷的經濟系統的地緣政治和地緣歷史因素,到現在各種百花齊放,想說挺適合寫些平常有點難討論的題目,而且台灣與網路社會學相關的平台真的不多,能刊上實在太好了。

這篇文章的概念很簡單——賽博空間的個人身分,到底為何會被政府、平台管理,個人有可能在賽博空間上獨立嗎?尤其是東亞區域。鼓搗到現在,深深認為這不只是技術演進問題,也是網路社會流變問題,因此回頭看行政管理的歷史。

我很喜歡杜正勝的著作《中國是怎麼形成的》,他的中國史觀將中國史切成三段,最後一段是秦朝開始後,近2000年的「編戶齊民」,亦即一個中央集權的政權,將戶口視為財產列管,同時強調人丁平等。後來才有了中國的概念。

我將「編戶齊民」的概念衍生到近代的電子化政府服務,乃至於更新更普及的數位社會日常,提及了中國、韓國、日本、台灣等東亞社會的「數位身分」政策,為何有編戶的影子,如何而產生政策上的路徑依賴。

但這個依賴漸漸被「以人為本」的概念挑戰甚至打破,無論是台灣的釋憲案,還是日韓新穎的數位身分解決方案,其中有諸多因素,包含大型平台業者的涉入、數位人權意識抬頭等等,因此我發展出了一套「編戶齊民——避秦」的軸線,放在標題,用意在於從數位政策中,區分「集權——分權」、「中心——邊陲」、「規管——自保」的差異。

用歷史漫漫長河的眼睛來看,雖然數位身分政策才不過二三十年之譜,但其根基成長於「現代化」、「資訊化」的好幾波浪潮下,因此頗為符合該期刊去殖民與地緣政治變遷的風味。我想過去大概沒人用這樣的視角去寫數位身分,因此先初步寫了一篇,有機會會再繼續深化。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐