🎥🎞️📝《阿基拉》改寫世界對動畫的想像|賽博龐克的世界,終將是一個不能自洽的毀滅系統

原刊載於《關鍵評論網》標題為《大友克洋《阿基拉》改寫動畫的想像,賽博龐克的世界終將是不能自洽的毀滅系統》

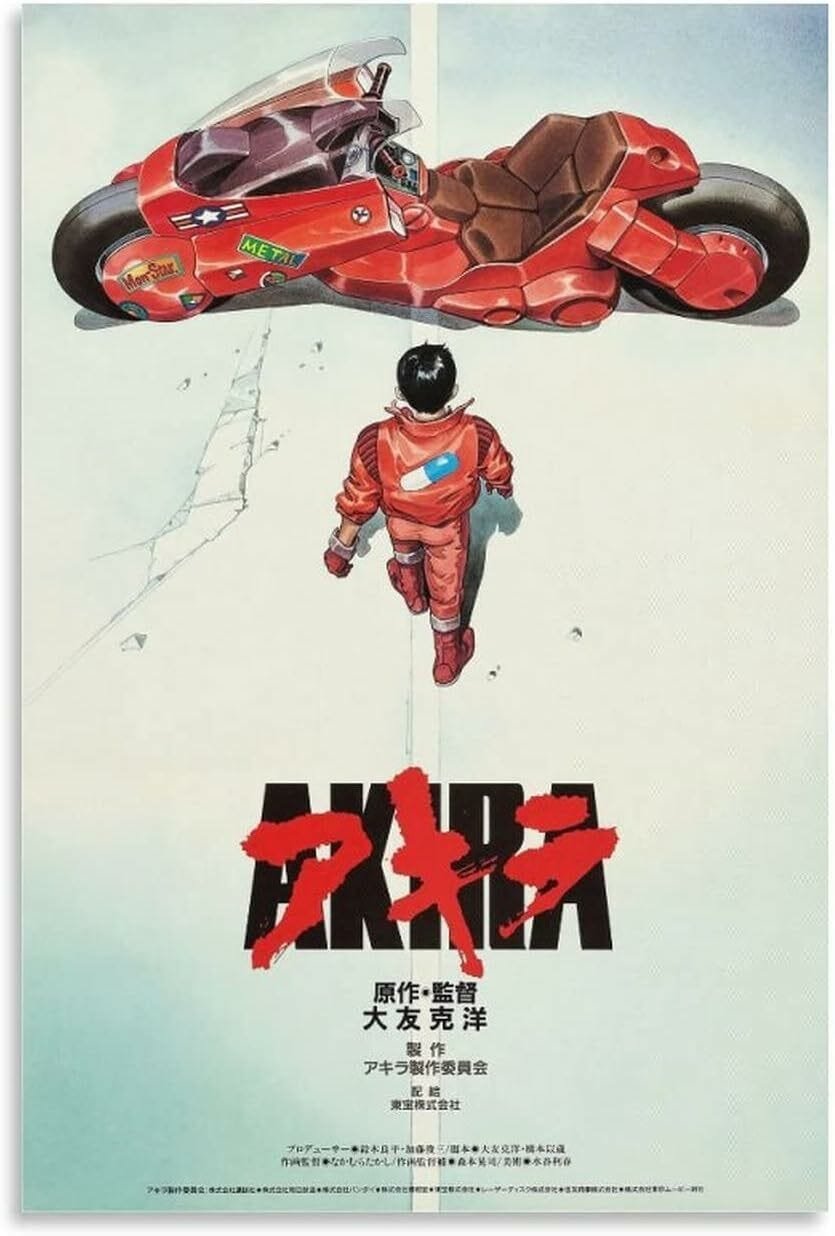

影史上,很少有動畫電影如《阿基拉》(アキラ AKIRA)在世界各地斬獲大量的影響力,甚至一舉改寫了世人(特別是西方)對於「動畫只是給小孩看的」天真想像。

《阿基拉》的種種元素,霓虹燈、高樓林立、機械改裝、電腦控制、反叛精神、犯罪四溢;以及最重要的敘事軸線:主角最終毀於自身「天選之人」(chosen one)的信仰。這些元素的疊合,都奠定了 80 年代以後的賽博龐克(cyberpunk)系列的作品基調。此後,日本的科幻風格,也隨著《阿基拉》擴散至太平洋另一端的科幻大國,美國。

然而,在《阿基拉》以前,日、美兩國都有出產各自文化脈絡下的科幻作品,為何兩國不同視野的科幻世界,最終可以在賽博龐克的宇宙相遇甚至成為彼此的養分?

藉著《阿基拉》的影響力,讓我們回顧日美兩國的科幻氛圍,以及回顧賽博龐克系列作品留給人類社會的種種預言,為何這將是人類社會不可避免的現況。

科技的一體兩面:寄生 vs 共生

日本與美國作為全球科幻創作的兩大重鎮,其作品在發展歷程、世界觀、哲學意涵及科技想像上呈現出截然不同的體系。這種差異並非僅限於敘事風格,更深植於兩國獨特的歷史經驗與文化根基。

隨著兩顆原子彈分別在廣島和長崎引爆,第二次世界大戰也落下尾聲,原子彈的意象便長期影響著兩國的科技敘事。美國作為戰勝國,其科幻作品以宏大敘事、個人英雄主義及對科技潛力的探索為主軸;與之相反,日本作為戰敗國則始終壟罩在核爆的陰影之下,日本科幻常流露末世情懷與對人機關係的內省,科幻也經作為一種對社會變遷的敏感回應。

事實上,美國的科幻文學由來已久,1926 年就出版第一本專門刊載科幻小說的雜誌《驚奇故事》(Amazing Stories),主編 Hugo Gernsback 於 1929 年正式確認「科幻」(Science Fiction)一詞。美國於 1940 年代至 1950 年代末,迎來了科幻小說的黃金時代,匯聚了許多至今仍耳熟能詳的作家。

阿西莫夫(Isaac Asimov)的機器人系列、《基地》系列(The Foundation Series),以及其提出著名的「機器人三定律」(Three Laws of Robotics)。

被視為美國科幻小說之父的 Robert A. Heinlein 的小說《星艦戰將》(Starship Troopers,1959 年出版);後人根據其作品改編成電影、動畫、遊戲。

Ray Bradbury 的《火星紀事》(The Martian Chronicles,1950 年出版)、《華氏 451 度》(Fahrenheit 451,1953 年出版);2012 年,NASA 的好奇號火星車在火星上著陸,為了紀念 Ray Bradbury 而將著陸點命名為「布拉德伯里著陸點」(Bradbury Landing)。

日本的科幻作品起步較晚,1960 年代,小松左京、星新一、筒井康隆合稱為日本科幻小說「御三家」,開啟了本土科幻的創作。而小松左京是公認影響最長遠的作家,號稱是日本科幻界的推土機;其作品《復活之日》(復活の日/ふっかつのひ,1964 年出版)、《日本沉沒》(日本沈没/にほんちんぼつ,1973 年出版)可說是日本科幻的奠基之作,兩部小說也都承襲著不同向度的末日打擊。

《復活之日》是一部探討全球性流行病和人類生存的科幻小說。故事背景設定在冷戰時期,一種實驗室病毒 MM-88 在全球爆發,該病毒的傳播速度極快,且致死率極高,使得各國政府和醫療系統迅速崩潰,全人類面臨存亡危機。《日本沉沒》則被譽為日本災難文學的經典之作,該書以地球科學為基礎,描繪了日本列島在劇烈的地殼變動中,逐漸沉入海底的災難。

不論日本或美國,這一時期的作品,整體上充滿了對人類社會未來命運的關照,切中了科幻小說的核心精神:

科學到底給人類帶來了什麼?

人類要追求怎樣的未來?

接續而來的 80 年代至千禧年,科技則更加滲透進科幻作品的肌理,電腦、資訊、網路世界、賽博空間成為作家的關注焦點。1984 年,美國科幻小說家 William Gibson 的《神經喚術士》(Neuromancer)是這波浪潮下,首部開啟賽博龐克(cyberpunk)元年的作品。無獨有偶的是,這一年,也是《阿基拉》漫畫於日本的首發,一路連載至 1996 年完結。

至此,美國和日本的科幻作品其分野愈加明顯。美國走向一種科技共生的發達社會,人類可以藉著科學技術將自身帶往更遙遠的未來,甚至將是一個前所未聞的宇宙;而日本則走向一種科技寄生的世界觀,高度浸潤在科學技術之下的社會,最終只會被科技吞噬了其文明的發展。

賽博龐克與新自由主義的交織

賽博龐克的作品大約於 1980 年代的科幻文壇發跡,如上文提到的《神經喚術士》、《阿基拉》。有趣的是,日美兩國的科幻世界反而因為賽博龐克,開始有了主題上的交織與流動。然而,這一切的促成並非巧合,而是承襲著新自由主義(Neo-liberalism)的精神而開啟的敘事風格。

新自由主義思想在 1970 年代因經濟危機而獲得主流地位,並在 1980 年代開始攀升,最終在 1990 年代在柯林頓(Bill Clinton)總統任期內達到高峰。新自由主義的精神緊貼著全球化而行,依照英國馬克思主義地理學者 David Harvey 的分析,大致可以再細分成以下幾個面向:

自由貿易與經濟全球化(Free Trade & Economic Globalization):促進沒有關稅、配額或其他限制的國際貿易,增加世界經濟的相互依存度以及貨幣流通。

勞動力市場彈性化(Labor Market Flexibilization):使勞動市場更具適應性的政策,各國政府通常透過削弱工會權力和勞工保護來實現該願景。

自由放任原則(Laissez-faire Principles):主張政府與經濟部門不應該干預市場,並且相信市場有隻「看不見的手」會自我調節和分配利益。

自由、放任、彈性,是這一波浪潮標榜的願景。全球市場順著這一波「自由貿易」的風潮,日本和美國也步入了前所未有的經濟榮景。

1980 年代的日本,正經歷自二戰以來首個重大經濟飛躍。東京股市指數節節攀升,推動日本經濟達到前所未有的高峰。日本憑藉高效的製造業和高品質的消費性電子產品,在全球市場上佔據了主導地位,累積了大量貿易順差,尤其是對美國。

這場經濟奇蹟不僅帶來了人人皆可負擔的中產階級生活風格,更為動畫產業帶來了龐大的可支配收入,投入於影片的製作與消費。根據電影製片人渡邊繁(わたなべ しげる)的說法,《阿基拉》的動畫成本高達 7 億日圓,是當時最高昂的動畫電影。吉卜力的經典之作《天空之城》(ラピュタ,1986 上映)和《魔女宅急便》(魔女の宅急便,1989 上映)也是順著這股經濟熱潮下推出的動畫大片;前者的成本為 5 億日圓,後者為 4 億日圓。

此時,彼岸的美國正經歷雷根經濟學(Reaganomics)的奏效,降低聯邦所得稅和資本利得稅、增加企業和富人的可支配收入,刺激投資、生產和創新。成功抑制國內的通膨,並使美國經濟從 1982 年開始進入了一個長期且穩定的增長階段,史稱:大穩健時期(The Great Moderation)。失業率逐漸下降,消費市場欣欣向榮,股市也開啟了一段強勁的牛市。1980~2000 期間,美國甚至是世界資通訊科技(特別是電腦、人工智慧)的主導國家。

賽博龐克作家們,或許是憑藉直覺,捕捉到了一個漸次由自由市場資本主義和科技進步塑造的世界焦慮和潛在軌跡,甚至在大眾完全把握或顯現之前,就已經嗅到即將點燃的火苗。

爾後的世人也見證到新自由主義帶給全球的反作用力:日本因為大量熱錢湧入房地產和股市,最終陷入經濟泡沫的十年困境(亦有人說三十年);美國大舉增加國防開支導致聯邦政府的財政赤字擴大,從世界最大的債權國變成了世界最大的債務國。

最終,全球市場在「看不見的手」的擾動之下,締造出了人類歷史上前所未聞的貧富差距。法國經濟學家皮凱提(Thomas Piketty)進一步梳理,全球資本流動讓西方工業國家與新興工業國家的差距縮小,但是卻導致個別國家內部的貧富差距惡化的正 U 型趨勢,造成一個「貧者越貧,富者越富」的不健康趨勢。

賽博龐克作品的關鍵設定,正是投射了新自由主義走向極致的世界:跨國科技巨頭壟斷全球治理、萬事萬物皆能量化計價(包含人命)、人民沉醉於電子鴉片的舒適而變得頹喪。敏銳地抓到當代社會的發展趨勢,一如賽博龐克作品的傳世名句:高端科技,低端生活。

換句話說,新自由主義思潮為全球的科幻作家帶來反思的創作養分,藉著文學的想像質疑科學理性的進步神話,也進一步催生出賽博龐克的風格。

在美國開啟一場視聽的震撼

1989 年 12 月 25 日,《阿基拉》在美國院線小規模上映。

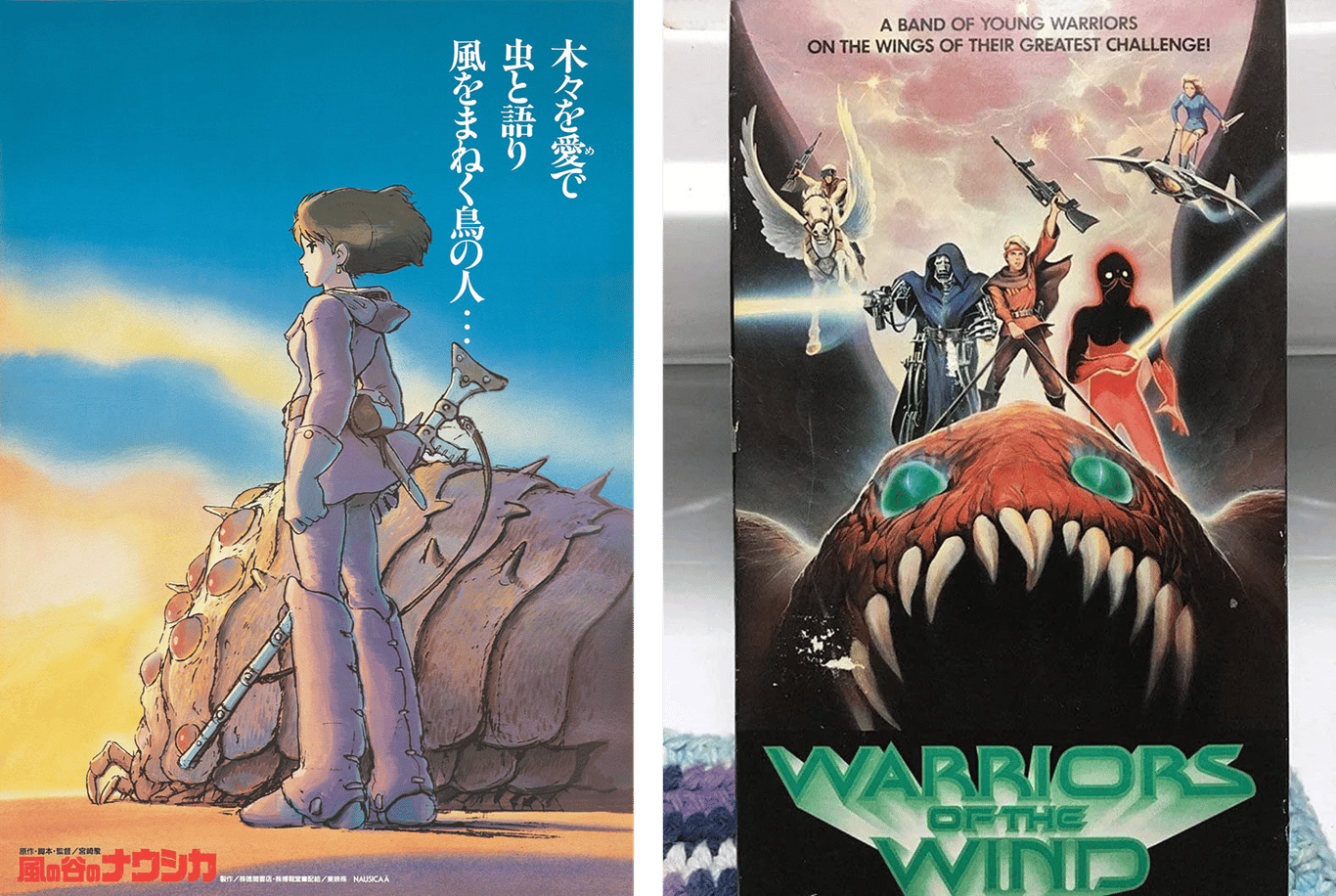

當時,日本動畫在西方世界幾乎沒有甚麼利基市場。過去少數幾部進入美國市場的日本動畫電影,幾乎都被粗暴地遭受「美式剪輯」對待。吉卜力工作室的《風之谷》(風の谷 のナウシカ,1984 年發行、1985 於美國上映),在美國上映時被刪減了整整 25 分鐘,電影海報甚至出現動畫裡沒有的角色。

當時西方市場幾乎不存在「面向成人」的動畫作品,因此《阿基拉》的上映對西方觀眾來說無疑是一場震撼體驗,《阿基拉》完全跳脫了當時以兒童為導向的迪士尼動畫框架。若與當時的主流動畫如《小美人魚》(The Little Mermaid)、《歷險小恐龍》(The Land Before Time)或是《美國鼠譚》(An American Tail)等作相比,就能想像《阿基拉》的暴力、血腥、毀滅與其政治反叛的精神,對西方觀眾會造成多大的文化衝擊。

海外發行商 Manga Entertainment 將《阿基拉》推送至各地市場,並培養出第一批真正意義上的西方動畫迷(嚴格說,應該是動漫迷)。《阿基拉》很快就在美國及西方世界成為眾人追捧的經典科幻大作,全球票房達到驚人的 4500 萬美元。有了《阿基拉》成功打入大眾的內心,後續才孕育出能夠讓《七龍珠》與《新世紀福音戰士》在西方走紅的市場土壤。

這一代粉絲的成長故事有著相仿的軌跡:在童年或青少年時期偶然接觸到《阿基拉》,立刻被劇中的憤怒、暴力與怪異氛圍所吸引,完全不同於曾看過的任何動畫作品。這種「原來世界上還有這樣的動畫」的震撼,激發了對更多作品的渴望。Manga Entertainment 於 1995 年推出的作品:《攻殼機動隊》(Ghost In The Shell),同樣在西方市場深受粉絲熱愛、啟發了好萊塢的名導(如詹姆斯.卡麥隆)、也成為許多科幻片的靈感參考。

青春的叛逆成就龐克的反叛

以《阿基拉》為例,動畫中的兩位要角:鐵雄(15 歲)、金田(16 歲),他們翹課逃學、騎著機車上街狂飆、一言不合就要跟路人拳腳相向。就連《七龍珠》與《新世紀福音戰士》的角色年紀也是如此,《七龍珠》的悟空在開篇登場是 12 歲,《新世紀福音戰士》的三位 EVA 駕駛員,碇真嗣、綾波零、明日香,都是 14 歲的青少年。

這一群十多歲的角色,正值青春期。這個時期是個體從兒童過渡到成年的一個重要發展階段;不過,這一階段的青少年們有個更為人熟知的標籤:叛逆期。

鐵雄、金田渾身叛逆期的年少輕狂,渴望力量與權力,想要受到旁人的注目同時也極度受此影響。叛逆期的青少年,大腦中負責理性思考、判斷力、衝動控制的前額葉皮質仍在發育中,直到 20 歲以後開始漸趨穩定,男性甚至要到 25 歲才會完全成熟。這使得青少年在面對問題時,可能較缺乏深思熟慮的能力,容易做出衝動或不合規範的行為。

從生理機制來說,叛逆期的頂撞似乎情有可原,但美國神經生物學家 Robert Sapolsky 卻指出,叛逆期的青少年暴力跟成年人的暴力,兩者之間並沒有區隔。Sapolsky 不反對從賀爾蒙了解青少年,但即便如此,他仍敦促我們直視叛逆期的暴力可能造成社會的成本。

2025 年,英國犯罪心理劇情片《混沌少年時》(Adolescence)在 Netflix 上獲得了現象級的關注,以悲劇的視角呈現了青少年暴力所釀下的後果,原文片名正是青春期一詞 Adolescence。劇中的主角 Jamie 並不是特例,而是青春期的少年少女們都會遇到的「混沌少年時」;社群媒體影響自我與他人的觀感、網路極端思想社群帶來的扭曲價值觀、當代社會對於性別氣質的期待、想要尋情緒求宣洩的出口卻也不知如何開口。

當渴望力量的青少年獲得成人的力量,卻沒有相應的控制能力時,必然會走向無可挽回的道路,這正是《阿基拉》試圖呈現的鐵雄角色曲線。

大友克洋在設計鐵雄跟金田兩位要角時,大幅受到當時日本國內暴走族(ぼうそうぞく,亦稱:機車幫派)的影響,《阿基拉》漫畫連載的 1984~1993 年間,也正好是暴走族的全盛時期。《日本時報》(The Japan Times)指出,80 年代暴走族成員數量達到約 42510 人的高峰,他們騎著改裝過的本土自產機車(本田、山葉、川崎、鈴木)在日本各地「炸街」,也在各區形成特有團體,如:東北聯合會、關東聯合會、武州聯合會。成員構成上,暴走族的主體是 16 至 20 歲左右的年輕人,其中 16~19 歲的青少年佔比最大。

暴走族並非是無中生有,其萌生的脈絡承接著上文所提及的新自由主義的全球化,這時候的日本是個點石成金的熱錢年代。青少年的父母在錢淹腳目的社會忙於工作、賺錢養家,而忽略了孩子的成長。

青少年在家缺乏關愛,在學校又難以找到成就感、渴望、歸屬,就會選擇逃離體制,在體制外的群體尋求歸屬與認同。當傳統的社會機構,像是家庭和學校,未能為青少年提供足夠的支持、認可或目標感時,暴走族這樣的次文化便應運而生,填補了這些空白。鐵雄、金田(及其夥伴們)正是上述日本社會典型的青少年圖像,在電影裡都沒出現兩人的父母或監護人、學校放棄他們甚至不斷被要求轉學、由於自身逃學的前科也遭到警察蔑視和貶低。

在動盪不安的成長脈絡下,加入暴走族就成了他們的救贖。暴走族雖然不被當時的日本民眾接納,但是在引擎聲「肆虐」街頭的氣勢之下,金田和鐵雄終於被看見,也有夥伴接住他們、關心近況,培養兄弟般的情誼。再者,騎車飆上公路逞兇鬥狠、逃過警察的追捕,藉著「追風的極致快感」和「力量的高峰體驗」,也讓內心的暴戾之氣獲得釋放。

暴走族不只是純粹叛逆的青少年犯罪現象,而是深層地反映了戰後日本社會在快速經濟成長和家庭結構變遷中,這一群被升學主義落下的孩子不被正規的體制所重視和接納,回到家庭也無法被看見。此時的他們,只能藉由暴走族的非官方手段發出內心的怒吼、反抗體制的忽視,唯有這個時候,鐵雄、金田才是個完整的個體。

從日本社會暴走族的形象,可以理解大友克洋為何在《阿基拉》的世界置入諸如鐵雄、金田這些十多歲的角色。他們呈現出一種在社會發展的極大壓力之下,不被公開承認但又私下默許的反抗力量,而在賽博龐克的設定下,階級鴻溝龐大、資本高度壟斷、社會民不聊生、政府運作失靈,鐵雄、金田在這般暗黑的罪惡之都變得更加立體,而不再只是不良少年的街角鬧事。

一個不能自洽的毀滅系統

賽博龐克的其中一個典型設定,就是懷著「天選之人」(chosen one)信仰的主角。主角的角色曲線通常會先經過一段遭受忽視甚至打擊的危機,忽然獲得一股強大的力量後重拾自信,越來越堅信自己就是天之驕子,但最終發展成自大且盲目的信念,而被這股的力量吞噬。

2022 年由日本的動畫工作室板機社(TRIGGER)製作的影集《電馭叛客:邊緣行者》(Cyberpunk: Edgerunners, サイバーパンク エッジランナーズ)是天選之人信仰崩壞的最佳例子。

劇中主角大衛(David Martinez)能安然度過多次使用軍用級的科技改造義體「沙德威斯坦」(Sandevistan)的副作用,天真以為自己的天賦能鬥倒夜城(night city,劇中角色們生活的城市)的科技巨頭:荒坂企業。直奔企業的職掌人後才發現,大衛自己不過是眾多白老鼠之一,荒坂早已打造出真正的天選之人——亞當碎骨(Adam Smasher)。大衛自認萬中選一的信念,驅使他的所有行動,卻也在最後一刻成為壓垮自己的最後一根稻草。

回顧《阿基拉》的鐵雄,其實與大衛有著高度一致的角色曲線。

鐵雄雖然有了兄弟之間的支持,卻永遠只能在金田的鋒頭之下;在一次意外的軍方實驗後取得如神一般的力量時,鐵雄內心的自卑轉向了自傲,此時的他有著傲視天下的神力。劇中有一幕,鐵雄甚至象徵性地為自己披上超人的紅色披風,彷彿他握有主宰他人生死的權柄。這時,天選之人的信念隨著紅色披風已然在鐵雄內心成長茁壯。然而,紅色披風在鐵雄身上是個相當諷刺的符號,超人身上的紅色披風是拯救蒼生的和平徵象,鐵雄身上的紅色披風卻是控制世界的毀滅印記。劇中有一段描述特別傳神:

當一隻草履蟲獲得人類的力量時,會發生什麼事?

它不會建造房子,只會吞噬周遭的一切。

鐵雄的暴行並不能將過錯全怪罪於他,畢竟這一群「不良少年」是被家庭、學校、社會拋棄的群體;鐵雄從小被忽視,在學校被同儕欺負時是金田第一個來替他解圍,甚至在路上狂飆時也得要金田發號施令。鐵雄的主體性一直被壓抑,他太想被看見而不是一直被拯救,只是最終選擇了一個錯誤的途徑:暴力,這一股力量連鐵雄自己都無法控制。

當然,就如同大衛,這是個一去不復返的自毀前程。鐵雄直到被這股怪力吞噬的前一刻,才懇求金田的求救;但最終,鐵雄的呼喊在核彈級的爆炸後成了絕響。鐵雄的角色曲線,其實從片名就能預示結局。

《阿基拉》的原文標題為 Akira(アキラ)在日文裡則有「光亮」、「閃耀」之意,諷刺的是,電影從開頭到結尾所呈現的光,通通都是人造的質料;像是霓虹燈、機車車尾燈、電視機螢幕、路旁廣告招牌、大樓林立的住宅與辦公室燈光,以及最重要的,分別在開頭與結尾都出現過如核爆般刺眼的白光。

這些光源構築了地景、淹沒了人性,吞噬了整個東京,原本看似正面且帶有希望的光芒,卻成了聖經裡有如大洪水一般的毀滅力量,東京(甚至是日本全國)必須遭受到災難式的衝擊,才能戳破房地產狂熱的泡沫藉此獲得重生的機會。劇末鐵雄的自體引爆,讓新東京陷入荒原、四處斷垣殘壁;也在那時,陽光從天空傾瀉而下,此時的「光」是《阿基拉》整齣劇裡唯一「自然」的存在,如同挪亞在 120 天的大洪水沖擊後迎來的第一絲曙光。

我曾在另一篇評論指出,自從人類相信「技術解決方案主義」(techno-solutionism)的那一刻起,社會就已經走入賽博龐克的世界。

賽博龐克的作品經常看到滿到要溢出螢幕的廣告,那是一個商業巨輪 24 小時主導生活起居的社會;而當代社會的廣告商人也利用點擊誘餌(click bait)、標題農場(content farm)收割注意力貨幣,人類不再是消費的主體,而是淪為待價而沽的商品。

另一個賽博龐克作品經常出現的正是科技義體以及人體改造,角色們會爭相競奪誰能在身上加裝更多的科技植入物(technology implants);而今,各家科技大廠開發穿戴式裝置,致力於拓展人類的感官和認知經驗,人體變成像是功能性的器械,可以重新拼裝和升級。

最後,賽博龐克作品的敘事主軸都會涉及「記憶/意識 — 自我」的議題,當角色能夠自如將意識上傳、編輯、複製、下載,必然會有「我是誰?」的懷疑。反觀我們手機裡的各家社群平台,讓使用者可以開啟多個帳號,賦予人類編輯身份的能力,在數位空間創建一個完全虛構的分身,自我不再是一個不可動搖的整體。

基於上述幾個設定,賽博龐克的社會注定只能是反烏托邦的世界,甚至只能是一個不能自洽的毀滅系統。技術的本質就是在調度權力,藉由與人類共構的信任與合作,讓人類授予它更多的權力乃至於生命。人類實際上是利用科技續命,而不純粹只是物理意義上的延伸自己,這種動態關係更像是一種「外包」而非「協作」;一旦這套技術運作不良、嵌入不合,人類在所有行動上就只能是半殘(甚至完全殘廢)的狀態。

以眼鏡為例,人類信任眼鏡矯正視力的特質,因此將視力的控制「外包」給了眼鏡。眼鏡更是人類史上人定勝天的雄心發明,有了光學技術和玻璃鏡片,從遠視到近視的模糊區間都能清晰對焦。眼鏡和人眼的緊密運作,甚至順暢到我們不注意看都不會發現。而不可否認的是,一旦拿下眼鏡後,我們的視力範圍就不再廣闊,清晰度只剩幾個特定距離。人眼與世界之間多了一片玻璃,並不全然由我們控制,視野的清晰與否仰賴眼前凹/凸透鏡的運作。

發展至今,大型語言模型(Large Language Models, LLMs)與自然語言的連動也是如此發展。ChatGPT 獲得人類的文字表達,人類獲得機器的超速寫作。然而,麻省理工學院的研究已經告訴我們,沒了 ChatGPT 幫忙寫作的學生,根本無法起草文件、建立論述;就像一個學齡前的孩童拆除了輔助輪,無法自如地騎著腳踏車前行。大腦與自由思考之間多了一道數據的中介,個體是否能完整表達,也有賴於大型語言模型的組織與輸出。

這些並非是近代科技才有的副作用,而是銘刻在技術體系的基因。「外包」也是一道不可逆的工序,若是想要脫離科技而自立,只會讓人無比痛苦。

「科技的本質,就是將周遭的一切視為資源,置入一幅座架的邏輯裡頭等待著被使用。」

1935 年,德國哲學家海德格(Martin Heidegger)在他那篇著名的論文《The Question Concerning Technology》這麼說。海德格認為,僅僅將科技視為工具,會讓我們陷入一種幻覺:認為只要能夠正確地「掌控」科技,就能與科技建立永久長存的關係。這種想法導致了對科技的兩種極端態度:要麼盲目地肯定科技,要麼完全地否定科技。

海德格拒絕這兩種極端的觀點,他所提出的「座架」(Enframing,德語:Ge-stell)並不是任何技術性的產品,也不是機器或設備,而是現代技術本質的展現方式。在座架的統治下的一切事物:包括自然界和人類自身,都被視為可供調遣的資源。人類在這個過程中既是座架的執行者,又是座架的受害者。一方面,人類似乎成為了地球的主宰,所有遇到的事物都顯現為人類的構造物;另一方面,人類自身也成了資源的一部份,可供取用和調度。

海德格所處的 1930 年代,世界剛經歷一戰的打擊和大蕭條的肆虐,在國內百業待興、銀行破產、企業倒閉、大舉失業的困窘之下,他卻在這篇論著精準地預言:未來將會有「人力資源」(human resource)的概念產生。21 世紀的當代社會,座架的影響並沒有鬆動的跡象,反而更加徹底執行;當代 AI 的狂熱,甚至已經將人類的心智也視為可被開採的資源。

在科技發展的路線上,人類就像是大衛和鐵雄,不斷地用科技改造社會、掠奪自然、強化自己。在賽博龐克的世界觀裡,科技就是唯一的堅實信仰,技術就是唯一的解決方案。

至今,人類仍處在海德格的座架之下,2022 年底 ChatGPT 推出以後,整個世界幾乎被重塑成是科技巨頭們的競技賽場;股市、經濟、國防、外交、教育、職場、消費都圍繞著 AI 打轉,在科技真正實現「解放勞力、提升效率」之前,大眾就已經被各類 AI 工具追趕到焦頭爛額。

《阿基拉》劇末刺穿烏雲的光束究竟是浩劫重生的希望之光,又抑或,如同 1988 年東京的意外序曲,將為全世界開啟新一波的全球大戰?大友克洋沒有直接透露答案。不過,就如同《阿基拉》描繪了一個社會,不斷採用高階科技融入經濟火車頭,人類早就在這段過程裡異化了自己,也丟失了科技的控制權。

我們可以唯一確定的是,鐵雄雖然殞落了,但早晚會有下一個「鐵雄」的崛起,也必然會伴隨著下一次的毀滅力量。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐