Vol. 26 第二次系統性張力穩定態:理性作為新的規範性框架

然而,如同每一次歷史的進程,這份穩定中也隱藏著新的張力,以及對未來更深層次躍遷的伏筆。它是一次偉大的解放,但也帶有內在的局限。

印刷術與知識民主化:理性之光的普照

一切的轉變,往往從技術的革新開始。中世紀後期的古騰堡印刷術(約15世紀中葉),是一場真正的「信息革命」。它使書籍的大規模複製成為可能,知識第一次突破了手抄文本的稀缺與昂貴,從貴族與神職人員的壟斷中解放出來。

伴隨著印刷術的普及,書籍、報刊和小冊子成為了新興的公共媒介。這些「文字載體」以驚人的速度,將思想從修道院的高牆、王室的書房,傳播到更廣泛的社會階層:城市商人、手工業者、乃至識字的平民。知識不再是神秘的傳承,而是可以被閱讀、被討論、被質疑的公共財產。

中國的活字印刷約公元1040年被發明出來,但是由於中國字型的複雜度以及工藝,不如字母組成的西方語言便捷和可標準化,造成東方活字印刷的影響力遠不如西方的古騰堡印刷術。

在城市裡,一種全新的社會空間應運而生——咖啡館、沙龍、學會。在這些場所中,人們圍坐在一起,手持報紙,熱烈地討論著政治、科學、哲學。一個真正意義上的「公共討論場域」(Public sphere)逐漸形成。在這裡,個人的思考被鼓勵,舊有的權威被挑戰,理性的辯論取代了盲目的服從。

這標誌著一場深刻的「意志演化」:知識不再是神職與貴族的壟斷資源,不再是維繫舊秩序的工具,而成為了理性思考與構建新社會秩序的共同基礎。它推動了集體意志從「規訓回路 2.0」(基於神權與傳統)向「反身回路 3.0」(基於理性與批判)的廣泛轉變。

人性解放與公共價值:尊嚴與幸福的確立

當知識的藩籬被打破,被壓抑已久的「人」開始重新審視自身的價值與地位。西方啟蒙思想家站在這場變革的最前沿,他們高舉人性的旗幟,重新定義了個體與社會的關係,並以其普世性訴求和制度化成果,成為此次躍遷的典範。

思想代表:

約翰·洛克(John Locke)提出了「自然權利」與「社會契約論」。

讓-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)則強調「人民主權」,認為政治合法性最終應來自於每一個個體的「公意」。

這些思想不再是空中樓閣,而是被實實在在地轉化為法律與制度可維護的公共價值。最為里程碑式的表達,莫過於美國《獨立宣言》(1776年)首次將「生命、自由與追求幸福」(Life, Liberty, and the pursuit of Happiness)這三個詞寫入具有政治約束力的文件。這不僅僅是宣告獨立,更是向全世界宣告:人類歷史的主旋律,從此不再是服從神權的「救贖承諾」,而是轉向承認世俗世界中「人的尊嚴與幸福追求」。

自由、平等、愛與幸福,這些曾經被宗教約束、被階級固化的個人訴求,第一次被提升為合法的、普世的社會訴求。

這場深刻的「意志演化」意味著:人類在集體意識層面,第一次普遍地把「人的主體性」,把個體作為具有理性與情感的主體,當作了文明共識的核心。這是對「原始驅動回路 1.0」與「規訓回路 2.0」(外在神權)的全面突破,正式開啟了「反身回路 3.0」的廣泛應用,讓社會具備了自我反思、自我修正的能力。

承繼與回落:理性的雙重面向與其規範化

這第二次系統性張力穩定態,是一次巨大的飛躍,它在歷史的進程中留下了不可磨滅的印記。它既有承繼軸心時代「人類自主性」的輝煌,也帶有其內在的「回落」與局限。

承繼與解放: 這一階段透過理性思考與倫理哲學,人類成功地「脫魅」(Disenchantment)了神話,掙脫了超自然力量的束縛,建立了自主判斷與批判的能力。這使得社會得以擺脫蒙昧,走向更為開放與進步,將「人類自主性」的理想從哲思層面推向制度實踐。

回落與規範化: 然而,這次穩定態的達成,並未完成對人類基因驅動(慾望、本能)的徹底脫魅。相反,它將「人性」(Humanity)本身作為新的規範性基礎,將理性所確立的自由、平等等原則,落實到新的制度與規訓層面。換言之,人類用理性建立了一套以人為本的社會秩序,這套秩序雖標榜解放,卻也同樣在用理性的尺規來規範人、約束人,試圖將人性的複雜性納入可控的框架。

這也埋下了深刻的隱患:理性框架固然解放了人,賦予了人尊嚴,卻在某種程度上忽視了人類作為生物體的內在局限——慾望的無止境、情感的非理性、衝突的潛在性、以及難以根除的本能衝動。這些未被徹底理解和解決的深層次因素,構成了新的不穩定種子,潛伏在理性的輝煌之下。

這段「意志演化」的意義在於:「反身性回路 3.0」的成果,被制度化、規範化為新的「規訓框架 2.0」(但這次是基於理性而非神權)。理性既是解放的利劍,也是規範的尺度,它為文明帶來了前所未有的穩定與進步,但也同時,限制了對「深層自由」與「生命本源」的進一步探索。

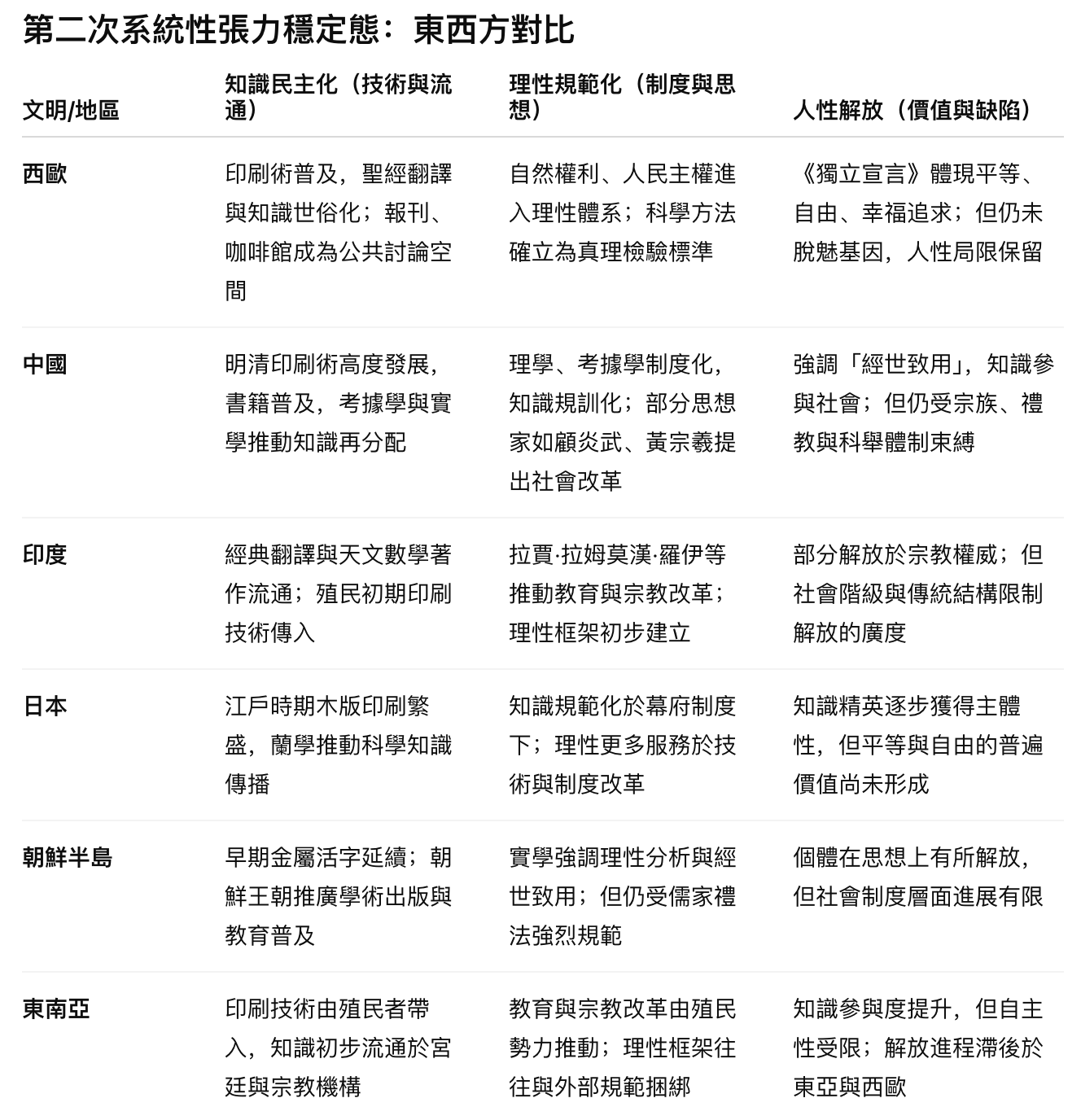

西學東漸:全球知識的交匯與不對等衝擊

當西方文明通過「第二次系統性張力穩定態」確立了以理性為核心的規範框架時,其所驅動的探索精神與技術優勢,也同步開啟了全球性的知識交匯。這便是歷史上著名的「西學東漸」。

這場從16世紀中葉萌芽,並在18、19世紀達到高潮的文化與知識傳播,是東西方文明意志第一次大規模、系統性的不對等碰撞。

知識引入與思想裂縫: 隨著傳教士、商人、學者將西方科學(天文、數學、醫學)、技術(火炮、鐘錶)乃至哲學思想帶入東方,這些知識在中國的晚明清初、日本的蘭學、印度的早期改革思潮中,與本土知識體系產生對話甚至衝擊。它為東方文明注入了新的理性視角,激發了對傳統的反思,進一步深化了「半次躍遷」所開啟的「本土化思想裂縫」。

啟蒙的「迴響」與「問題導向」: 然而,東方對西方理性的吸納,更多是問題導向的。例如中國的實學強調「經世致用」,日本蘭學為「富國強兵」服務。這與西方啟蒙追求的普世人權、徹底的政治革命不同,更多是為了解決本土危機與自強圖存,而非全面顛覆既有社會政治結構。

不對等衝擊的埋伏: 儘管這些知識交流帶來了寶貴的啟迪,但它發生在西方殖民擴張、經濟優勢建立的背景下。這種不對等的交匯,雖然促進了全球知識的流通,卻也埋下了日後「文明衝突」與「權力不平衡」的巨大隱患。它標誌著人類意志第一次在地理上全面連接,但也立即揭示了這種連接背後的深層張力。

「西學東漸」是第二次系統性張力穩定態影響全球的重要註腳。它不僅延續了知識民主化的趨勢,更將理性的規範框架及其潛在的不穩定因素,投射到全球文明的廣闊棋盤上。

理性的缺陷與下一步躍遷的伏筆

這第二次系統性張力穩定態的核心,雖然以理性為基礎,卻有著其最大的缺陷:理性未能徹底超越並有效整合人性的基因驅動。它雖然為人類提供了前所未有的秩序與進步,但其所構建的穩定態,本質上只是一種「部分穩定」。

歷史伏筆與潛在張力: 這種以「人」為中心的理性穩定態中,包含著巨大的內在張力。人類的理性可以構建精密的社會制度,卻無法完全掌控內心深處的非理性衝動;可以追求物質的極致豐盛,卻無法填補精神的虛空。這些矛盾,如同待解的難題,將在後續的歷史進程中逐步浮現。

它將引發一場「第2.5次躍遷」的過渡期:

Vol. 28:全球初連接——新航路與東西方意志的碰撞。理性帶來的探索精神,推動了地理大發現,使得文明第一次在全球範圍內實現系統性連接。然而,這種連接也催生了殖民、奴役、掠奪,暴露出「自由」與「壓迫」並存的人性外部張力。

Vol. 29:理性背後的再反思——反啟蒙與人性的張力。啟蒙時代過度強調理性,將會引發盧梭、浪漫主義等對情感、直覺的反思與強調,揭示理性「規訓」人性的內部矛盾。

因此,這第二次穩定態,雖然是「人性解放」的高峰,是人類文明史上的偉大成就,但它同時也是下一次文明跳躍的「前奏」,是為未來更深層的意志演化,以及第三次系統性張力穩定態的出現,埋下的重要伏筆。我們站在理性的殿堂中,卻也隱約聽見,來自深處的低語,預示著下一個篇章的開啟。

延展閱讀:

John Locke, Two Treatises of Government (London: Awnsham Churchill, 1689).

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (Geneva: Marc-Michel Rey, 1762).

The Declaration of Independence, United States, 1776.

Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation (New York: W. W. Norton, 1996).

顧炎武,《日知錄》,原刊於清初。參見 Benjamin A. Elman, From Philosophy to Philology: Intellectual and Social Aspects of Change in Late Imperial China (Cambridge: Harvard University Asia Center, 1984).

Rammohun Roy, The Essential Writings of Raja Rammohun Roy, ed. Bruce Carlisle Robertson (Delhi: Oxford University Press, 1999).

Amiya P. Sen, Rammohun Roy: A Critical Biography (New Delhi: Penguin, 2012).

Marius B. Jansen, The Making of Modern Japan (Cambridge: Harvard University Press, 2000).

JaHyun Kim Haboush, The Confucian Kingship in Korea: Yŏngjo and the Politics of Sagacity (New York: Columbia University Press, 2001).

Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India (Berkeley: University of California Press, 2006).

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

【WCAT官網】了解更多理論出版合作,學術、商業與公益共建項目發展計畫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐