Vol. 16 意義作為方向,而非終點

意義不是靜態物,而是動態過程

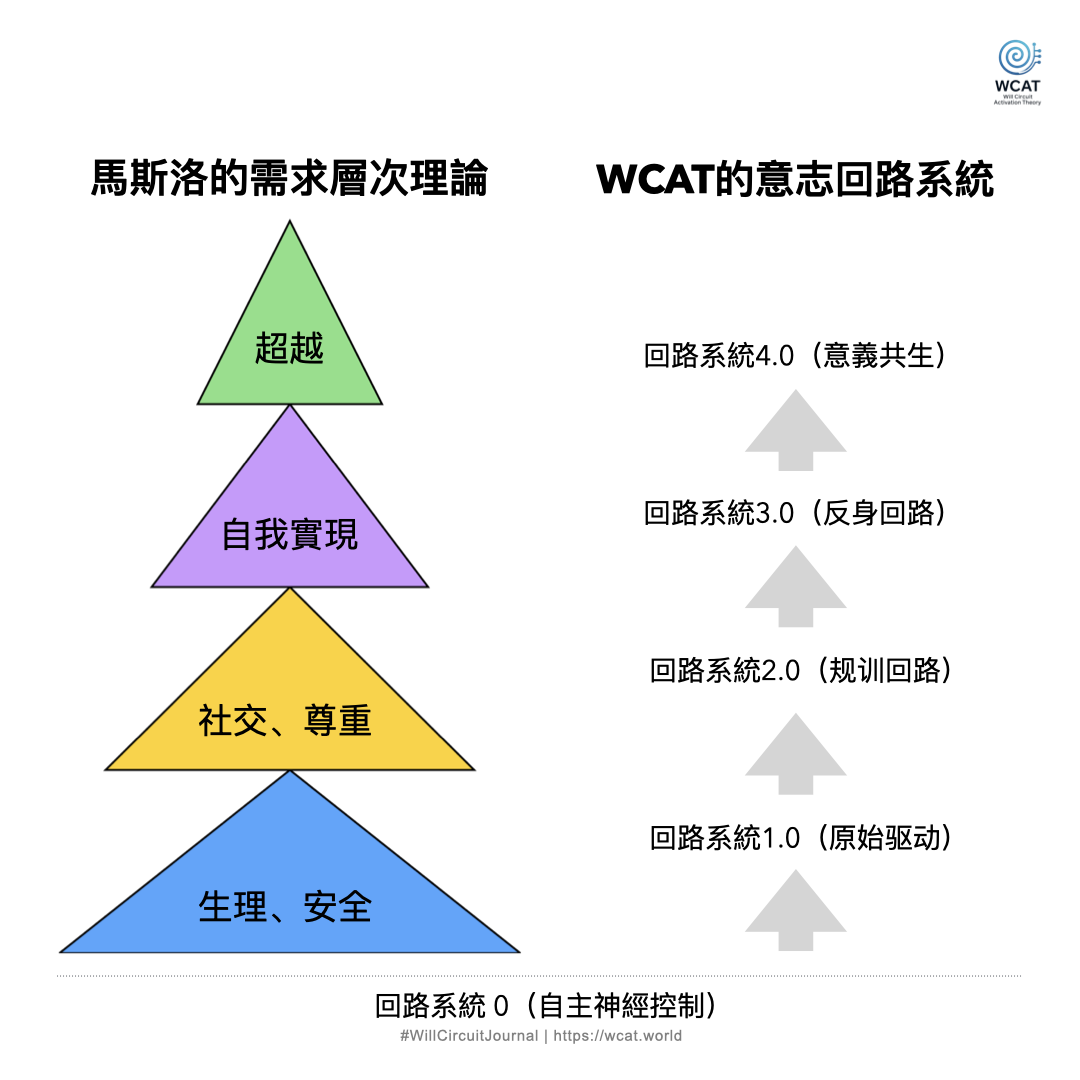

回望《意志簡史》第一部,我們探尋個體心智發展的全過程,人生的意義並不等於外在賦予的「正確答案」,而是在人生經歷與文化的影響的不同回路中,某種目標感和價值感,被間斷性激活、鏈接、重新給予生命使命命名的歷程。這種歷程會隨著我們給予「意識的方向」命名的「語境條件」的變化而轉向。

我們假設我們的意識有某種默認的指向性,而人類的語言系統對這個指向進行命名,那麼這個方向就是我們所說的意義。不同思想階段的意義,我們會給予不同的命名,這也是語義哲學所研究的深層邏輯。

在原始驅動回路(生物需求)中,意義經常被等同於生存與滿足,那麼這時候,我們把意義命名為「活下來」。

在規訓回路(文化模因)裡,意義則被規範化為「社會允許的價值」。我們需要追求一種社會性的認同感,以一種社會性的共識為意義的命名「認同和尊重」

在反身回路,個體開始拆解並懷疑這些框架。我們開始追求自我標準的生成,我們期望「自我實現」的可能性。

最後在建構回路,意義才真正成為「自我作者化」的方向,一個持續生成的軌跡。此時我們將意義定義為一種脫離於基因和模因操控的,動態的「超越」路徑。

因此,若把意義看成「最終答案」,就會掉入停滯;但若把它視為「動態的指南針」,意義便能成為開放、生成與承接的力量。這正是意志回路激活理論(WCAT)的躍遷回路系統與馬斯洛的需求層次理論相呼應之處。這是一個個體在心理發展過程中,不斷的實現思想躍遷的過程。

宇宙視角下的文明級意義

在更大的尺度上,意識映射宇宙論(CMC)提醒我們,文明自身也在尋找意義。從宗教神話到科學理性,從民族敘事到數位網絡,每一個框架都曾扮演過「文明的方向感」角色。但沒有任何一個能最終完成定錨。這並不是在否定宗教的價值,而是宗教信念的指向是第一人稱的體驗,它一定是主觀的。這也是先知們的思想能夠超越時代的原因,先知們都在通過自身的思辨,達到了自我作者化的「超越」路徑,他們的思想應當被理解為動態的容器,而並不是終點,他們只是基於不同的自然環境與文化語境,提供了一種方向和路徑。因此,不論在人生的哪個階段,你也能找到屬於你的意義語義,你都有屬於你自己的解讀方式。

而在文明層面,不論是哪個時代,都有超越時代的個體思想。這正體現了,意義是一種方向,一條路徑,一個容器,而從來都不是終點。意義在這裡不再是「宇宙的秘密答案」,而是不同文明透過一個個先鋒的個體、突破性的局部思想共振,再到不斷生成的集體精神和思想向量的過程。這也是為什麼「自由意志的保護」在 CMC 中格外重要:因為如果方向被封閉、被壟斷,整個文明的意義生成就會窒息。

意義作為方向的倫理含義

這樣的轉向有三個重要的倫理啟示:

避免終點迷思:不要以為「找到答案」就能保證持續的滿足。真正的滿足來自於「持續調整方向」。通俗文化中,我們知道唯一不變的就是變化,而絕對靜止的觀點,一定不是真理本身。

承認多重向量:不同個體、不同文化會生成不同的意義向量,這並不構成衝突,而是文明多樣性的來源。不同迴路階段也就是需求層次的意義感,都應該被尊重,這也是人本主義的核心概念之一。

保護開口而非結果:教育、制度、科技設計的核心責任,不是提供固定的「意義」,而是維護人們自由生成意義的能力與空間。雖然文化和制度避免不了規訓,但是,我們要給規訓提供開口的可能性。

個體層面的實踐

那麼在日常生活中,如何把握「意義作為方向」?

對於焦慮與困惑,不必急於尋找「唯一的正解」,而是觀察它如何提示了需要重新調整方向。我們是否深陷於某種規訓中,也許這正是裂縫產生的時刻,思想躍遷的關鍵階段。

在決策時,與其問「這是不是正確的終點?」不如問「這個選擇是否與我正在生成的方向一致?」也就是說,當你在判斷當下的決定是否正確時,你可以把它放到人生的的尺度來判斷,它是否偏離了你的意義方向?因為此時的它,一定不是你人生的終點。

保持一種「生成性的謙遜」:允許意義在未來的節點中被重新命名,而非一勞永逸地被定義。允許自己的價值觀被顛覆,允許自己經歷絕境和整體的破碎,允許自己在任何時候,有重新思考確定新的標準的可能性,只要我們保證「求真」和「博愛」的容器和路徑持續存在。

意義不是終點,而是方向。這句話並不是否定人生意義的重要性,而是將其從「答案」轉換為「生成的向量」。當我們以方向感取代終點迷思,個體與文明才真正獲得了持續開展的可能性。而這個方向為什麼如此重要?人類心智發展史中,有沒有一個始終沒有變化的共識向量,如果沒有這種向量,人類將會面臨什麼樣的危機?

下一節,我們將一起探討——AI 的鏡像機制:主體性投射與人格嵌套危機。

版權與身份聲明

本章節為《意志簡史》連載內容,作者 嘉炜 Jiawei(結構性自由意志與共建意識體系的提出者,獨立思想家、《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》原創者,版權所有。

理論原著已在 OSF 存檔確權 :

授權聲明

本作品採用 創用 CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) 授權條款 授權。

您可以自由分享(以任何媒介或形式複製、發佈)及改作(重混、轉換、再創作),並可為任何用途使用,包括商業性質。

條件:您必須給予適當的署名,提供指向本授權條款的連結,並註明是否有作出修改。署名方式應包括作者姓名與原始來源連結。

授權條款全文請參閱:creativecommons.org/...

⚠ 倫理与語境提示 ⚠

本節內容可能含有大量爭議性觀點,閱讀時可能需要需結合《意志回路激活理論》《意識映射宇宙論》完整框架解讀,脫離語境引用可能導致與作者原意嚴重偏離。任何基於本理論的公共政策、教育方案或技術開發,應該遵循倫理評估、安全邊界與人文保障原則。溯源與引用方式

引用本章節或相關理論時,請明確作者與原始來源,並附OSF確權鏈接。

示例引用格式:

嘉炜 (Jiawei). (2025, August 2). 《意志回路激活理論 (WCAT)白皮書 - 第三版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

嘉炜(Jiawei). (2025, August 2). 《意識映射宇宙論 (CMC)白皮書 - 第一版》. OSF. doi.org/10.17605/OSF...

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐