曼谷與柬埔寨:兩種失語時空的對望

20-12-2025

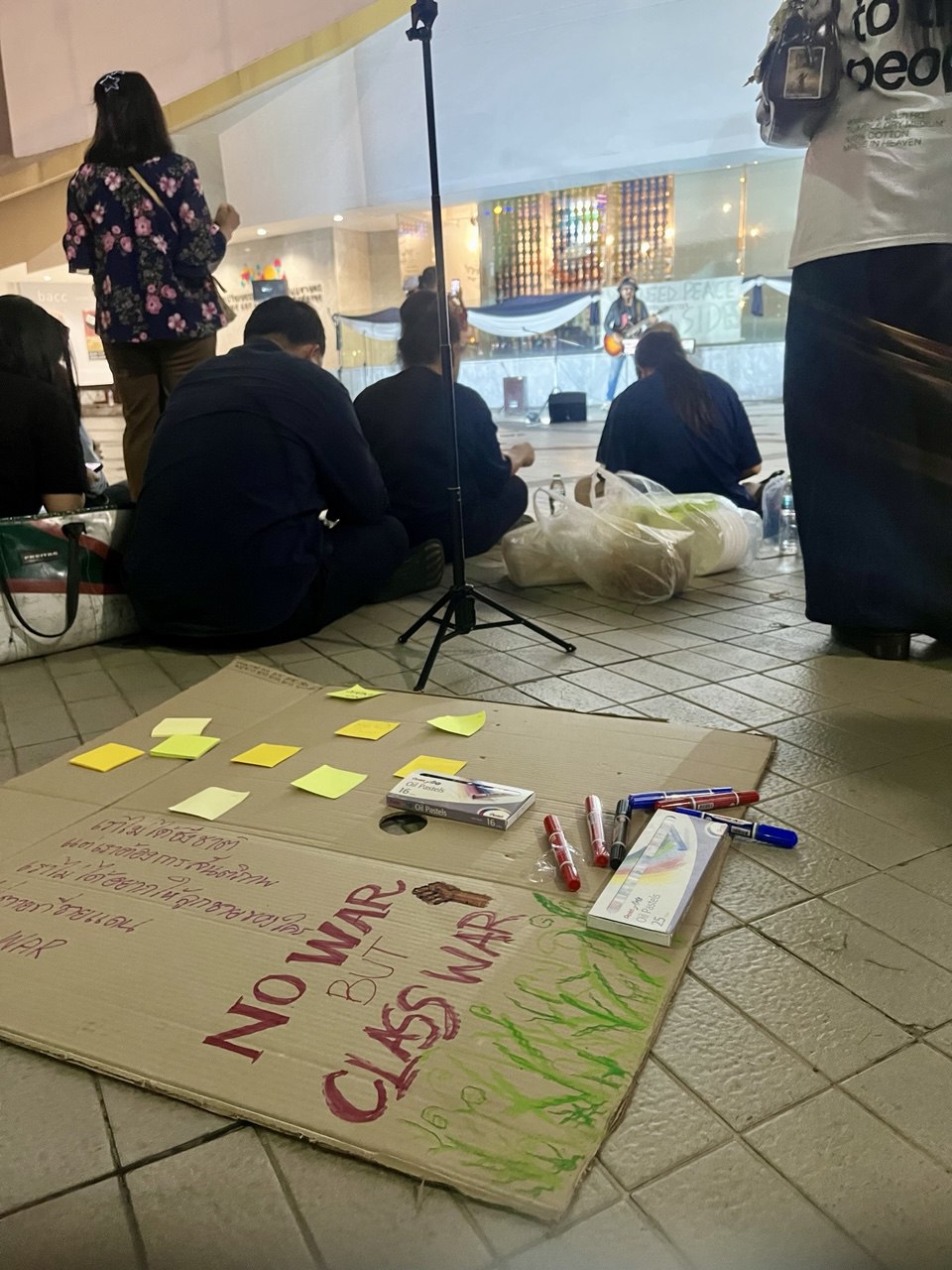

身在曼谷,感受著這裡的超穩定結構,就是資本和消費堆砌而成悅目的糜爛。200公里以外的空襲,對這裡的生活影響毫髮無傷,完全是另一時空。另一方面,國家吹奏的主旋律,就是軍隊很強大,能夠處理一切,於是平民百姓就如順民般給予政權和軍隊tacit approval,完全將自己的主動和話語權獻上,繼續外在的喧鬧,但內裡已形成一個無意識的失語時空。

失語、無感、帝國意識

記得有泰國同事如此形容,「泰國人其中一個最自豪的歷史就是自己國家從未被外國殖民統治,然而曼谷正正一直就是整個泰國的殖民者」,由南到北,一切權力、文化話語權、意識形態、Thai-ness都要由曼谷政治精英話事。當我以為,這種domination下,受苦的是國內的小數民族,例如南部的北大年群體,但原來帝國意識的毒液也侵蝕著majority Thai、從大曼谷主義保護底下的受益人。

我們感覺安全,甚至從當今體制下得益,於是就覺得這現實就是唯一理所當然的現實。邊境衝突來襲,很慘很不安啊,但我沒有時間和空間去解構這個我一直相信、唯一理所當然的現實,況且失去了它,我們豈不是更加慘?幸好這個唯一理所當然的現實告訴我,牠很強大、牠保護我們,我們要做的就是繼續繳保費,就可以將很慘很不安的不穩定性outsource處理掉,如常生活。

當我們透過順從機制去將不安不穩處理掉,原來同一時間,我們也將人性的一部分處理掉 — 我們的critical thinking、同理心、心痛的能力、反抗的動力、不屈的呼喊一一去蕪存青,這就是順從的代價。我們主動地將自己的心閹割,好得繼續配合在體制大保護傘下的生活。

專制政權固然令人痛恨,然而如果我們相信人和人性是有能力去影響體制的,或者我們希望影響體制的話,我們首要反思的是,由始至終,我們surrender了多少權力給這隻猛獸?我們無意識閹割掉的心,我們要如何將之取回?我們如何既與獸共存,又不被獸impose的現實吞噬?

在國界的另一邊,柬埔寨是另一種呈現的失語時空

國界的另一邊,是一個沈重而不能迴避、不能輕易麻木掉的現實。國內50萬流散人口,加上自邊境衝突爆發而來被政府呼籲回家的80萬移工,簡而言之,這種苦況是每天都映在每個柬埔寨人眼前的事實,不管是自己親歷苦況,還是有鄰居、親戚在前線,或是在社交媒體上看見同胞受苦、小孩在轟炸中逃離校園、青年人為國捐軀、老年人因行動不便而被困,總之全國上下無不感到困苦。

在這種共同的苦難中生出的新世代Khmer Solidarity,是苦中的一點甜。全城為災民籌募支援、做生意的開放商鋪收集賑災物資,數十萬人參與Peace Walk,醫院捐血站人來人往,軍方車隊每天都滿載物資從市中心的菜市場駛到IDP Camps。雖是艱難,但鄰舍互助、團結一致的氣氛,確實令舉國上下包括居柬的外國人無不感到溫暖和驕傲。

這裡的script是,我們一同受苦、一同受欺凌,因此我們要站在一起,同仇敵愾。正正因為我們是弱勢,我們更要團結,全力擁護我們的政府和軍隊,讓我們前線的勇士戰勝歸來。因為有了敵人,就有了保家衛國的需要,政府和軍人就是的人民的救世主和守護神,過往什麼過失、貪腐、詐騙醜聞,統統被民族主義的大旗遮蓋了,無一比國家安全更重要。

因為「維護國家安全」,國家權力迅速擴大,控制言論、限制記者採訪,總之這些行動都是出於保護國家。邊境地區自90年代以來的跨國掃雷行動因輿論壓力而停止,全因有人鼓吹若繼續清除地雷只會令邊防更脆弱,將掃雷說成危害國家和人民安全的行為。而在民間,恐懼配合民族主義築起了很多不必要的牢籠,有人舉報別人買賣泰國貨,拍片放上網公審。邊境災民收不到應允數目的援助,仍寧願啞忍,因為懼怕一開聲表達不滿便被指責為反對者。

異見者、甚至單純鼓吹停戰的聲音都被標籤為賣國。原因是這些聲音背叛了水深火熱中的人民和犧牲生命的英雄。但諷刺的是,受戰火禍害最深的人,正是與國境另一方關係最密切的人。他們才是最希望盡快停戰、恢復平靜生活的人。可悲的是,他們的苦被政權(又是一隻獸)hijacked、扭曲成為有利於維護國家和政權利益的苦,只有被國家認可的苦才是正確的苦,其他的苦都不被獲准湧上公眾的意識。

借用前赤柬士兵、今為和平倡議者的Soth Plai Ngarm的話:

"This imposition of a nationalist, rigid view on a fluid, cooperative reality is profoundly unfair to the communities who have peacefully managed this space for centuries. The conflict is not between neighbours but between local reality and capital-driven ideology.”

苦況是真的,但政權將其修飾,意在利己,何嘗不是出賣人們?但我又對於buy in政府論述的部分柬埔寨人民深表同情,國家長期以來的「和平」論述都被政府牢牢控制,從內戰傷害復原的敘事、到今天的國家安全危機,人民早已習慣了將自己的安全感託付給政權。在這種長期的意識形態灌輸下,批判思考的空間被壓縮,質疑的聲音被消音,人們失去了想像另一種可能性的能力。這不是人民的錯,而是體制長期壓迫下的結果。

遊走邊緣的privilege

我慶幸由細到大,我不曾怎麼擠進任何圈子的權力中心。不論是在家中、讀書、返教會、還是職途上,我常常因為自己並非躋身在主流體制而感到困惑。但正是這種與權力核心保持距離的位置,讓我享受一定的自由度去觀察和思考,既可以access to see the best of both worlds,又因為距離而insulated from the worst of both worlds。

這種位置帶來的不僅是視野,更是責任。我既relevant又可以irrelevant,既insider又可以是outsider,這意味著我有能力在不同世界之間build bridges,為各自的世界擴闊多一點空間和想像。但這種privilege不應該只是一個觀察的位置,而應該是一個行動的起點。

我意識到,真正的挑戰不在於我與主流的距離有多遠,而在於我如何運用這距離所賦予的清醒。當兩邊的人民都陷入各自的失語時空時,我的角色不是站在道德高地評判,而是成為一個translator翻譯不同處境中人們的真實經歷、挑戰單一的敘事、提醒彼此還有其他可能性存在。

我不需要放棄我的idealism,但我需要將它轉化為具體而微小的行動。不是宏大的改變世界,而是在日常對話中種下質疑的種子,在工作中創造讓邊緣聲音被聽見的空間,在privileged的位置上consciously選擇不去複製那些讓人失語的權力結構。

我既遊走邊緣,就不應該為自己起營壘。我的自由不是用來自我保護的,而是用來為那些沒有這種自由的人創造可能性的。這不是犧牲,而是對privilege最負責任的運用——用我的距離去看見、用我的access去連結、用我的自由去擴展他人想像的邊界。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!