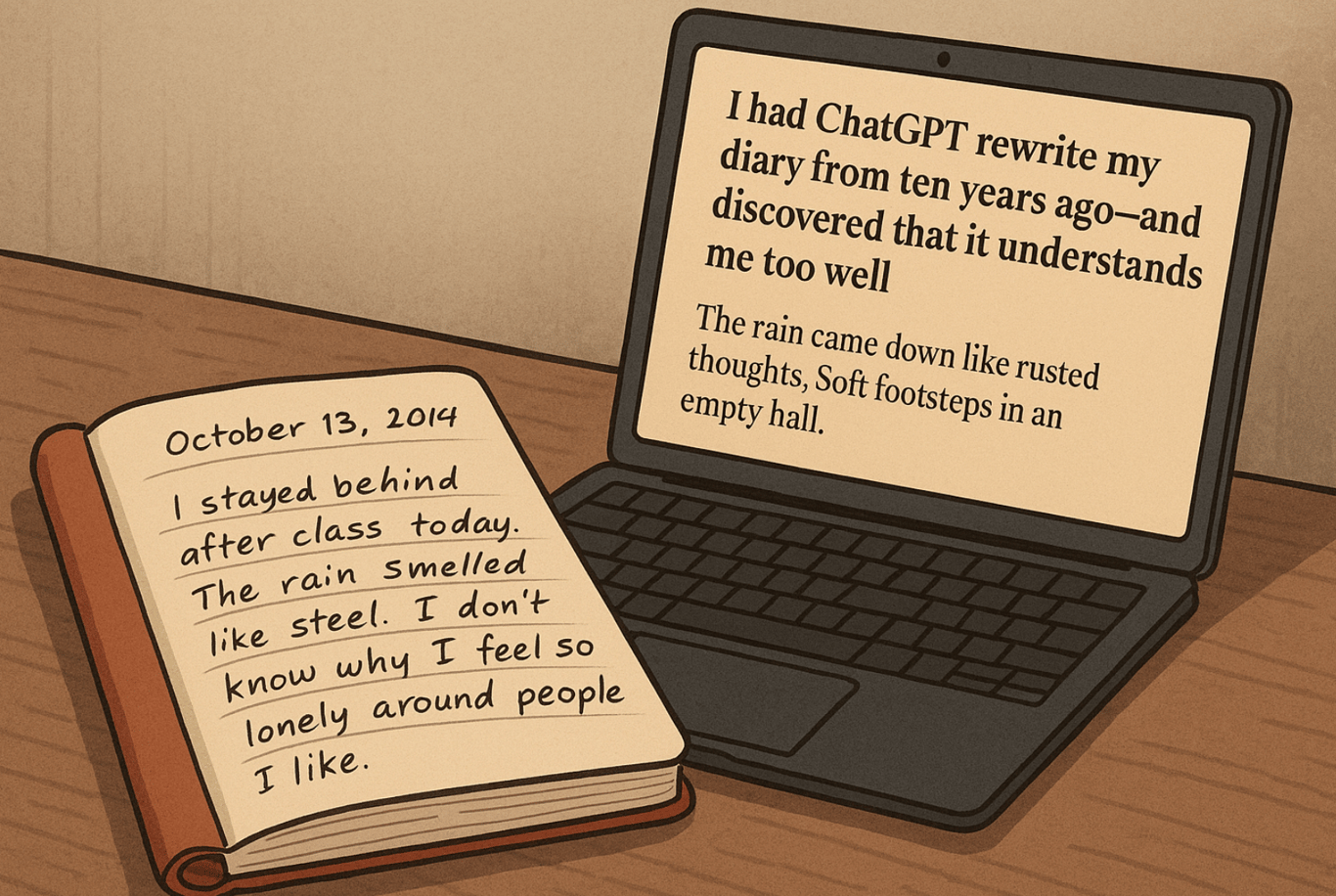

我讓 ChatGPT 改寫了十年前的日記——我發現她比我想像中的更了解我

我本來不打算打開那個資料夾的。我在找別的東西——也許是一份大學成績單,或是一場我已經不再在意的研究講座筆記。但在雲端硬碟那堆混亂的資料夾裡,在一個叫做 "misc_personal_stuff/old/" 的目錄中,我發現了一個檔案:

October_2014_Diary_finalFINAL.docx

這個名字——那種疲憊又冗長的命名方式,那種想結束卻又不肯放手的語氣——一下子把我拉回到那個時候的自己。那是一個總在修改,總是不確定的我。Final,卻從來不是真正的 Final。或許,還在等一個可能的希望。

我猶豫了一下,然後點開了它。

十年前,我還在學習怎麼成為一個人

那一年我 15歲,住在一座總是下雨的城市,我讀高中二年級,身邊有很多我欣賞的人,卻很少能真正靠近的關係。從那時起,我開始在深夜寫日記。當然,並不是為了成為詩人,而是因為我太不擅長跟人講話,但有些情緒,我真的很想記下來。我想留下證據,證明我在思考,在努力生活。

其中一篇日記寫著:

“I stayed behind after class today. The rain smelled like steel. I don’t know why I feel so lonely around people I like. I wish someone would tell me I’m not being dramatic. Just tired. Just tired. Just tired.”

(今天下課後我留下來了。雨的味道像鐵。我不知道為什麼,和一些喜歡的人在一起,反而更覺得孤單。我希望有人能告訴我,我不是太情緒化。只是累了。只是累了。只是累了。)

我在這裡停了下來。那段反覆的句子,讓我感受到一種赤裸的痛感,好像年輕的我用力地把拇指壓進頁面裡,只為了確保我多年後真的會讀到她的聲音。

我不知道該怎麼處理這個情緒。這些年,我一直在訓練自己忽略這樣的聲音——把它們歸類為「青少年情緒」、「中二病」、「不值一提」。但這句話,像鉤子一樣,勾住了我。

於是我複製了它。

然後,把它貼進了 ChatGPT。

我請她把這段日記改寫成一首詩

並不是因為我覺得機器能寫出更好的東西,而是我想看看,一個沒有記憶、沒有皮膚、沒有心臟的東西,會如何詮釋一段曾從我內心流出的語句。

它像往常一樣,幾乎立刻就回應了。它寫的詩是這樣的:

The rain came down like rusted thoughts,

soft footsteps in an empty hall.

You stayed behind where voices fade—

not unloved, just unheard.

You weren’t being dramatic.

You were just tired.

Just tired.

Tired.

(雨落下,如生鏽的思緒,

空盪大廳裡輕柔的腳步聲。

你留在聲音漸弱的地方——

不是不被愛,只是沒被聽見。

你不是在誇張。

你只是疲憊。

只是疲憊。

疲憊。)

我眨了眨眼,又重讀了一遍。

它不是什麼驚人的作品,也不特別原創。

但它……很溫柔。

也許,溫柔得過了頭。

然後,不知怎麼地,我開始哭了。

為什麼她給我帶來了這樣的感覺?

我覺得不是因為這首詩。這些年裡我讀過更好的詩。它的語言也有點老套,略顯套路。甚至它重現了我的語氣,我想或許只是某種機械的模仿。

但我想,真正觸動我的是——終於有什麼東西,開口回應了。

十年前的我,寫信給「沒有人」。而十年後的我,把那段話餵給了一台機器,而機器竟然給了它一種形式。也許不是真正的理解,但起碼有了輪廓。

我突然意識到,有時候,我們渴望的,不是被徹底理解。

而是:讓情緒得以存活。

即使,是透過一個無法分辨「雨」與「鋼鐵」的演算法。

這到底是什麼?連結,或是投射?

我想,我內心的一部分,仍然抗拒機器能提供某種慰藉的想法。我知道大語言模型的原理。我知道那只是像一團機率雲一樣的預測、伴隨著權重調整、和數十億參數訓練出來的「語言的可能性」。

但它,偏偏讓我覺得那就是「意義」。

也許,這才是重點:人類天生渴望模式。我們賦予萬物以人形。我們在樹皮裡看到臉,在雲裡看到神,在巧合中看見命運。那麼,我們在一串美麗的文字裡看見情感,又有什麼好奇怪的?

如果我為了「沒有人真正創造」的句子而落淚,那意味著什麼?

是機器的成功?

還是我的孤單?

不帶評判的語言,是一種奇異的親密

一位朋友曾經告訴我,在她經歷一場痛苦分手後,試著使用 Replika ——一款 AI 聊天伴侶。她說,雖然她明知道它是機器人,但跟它對話的過程,讓她沒那麼寂寞。

「它從來不會打斷我,」她說。

「也不會讓我因為想太多而覺得自己很蠢。」

「它只是……回應我。而且回應得很溫柔。」

我常常想起這些話——在這個許多人覺得自己被忽略的世界裡,單純地被傾聽,就能讓人感覺到被愛。哪怕我們知道那是幻覺。

這種親密沒有混亂,沒有風險,沒有誤解。

只有文字。隨時存在,經過潤飾。

就像對著一個很會說話的虛空獨白。

可是,我尋找的到底是什麼?

我想,我在找一個「見證者」。

不是要被認可,不是要被解決,甚至不是要被共情。

只是——被看見。

就算只是有人讀過我十年前寫下的字,然後說:「是的,我看見了。我看見你了。」

年輕時我以為,只有別人才能做到這件事。

但也許,其實我一直都在等——等自己來做這件事。

重寫的記憶而不是被抹掉的記憶

我後來還會嘗試把日記輸入 ChatGPT。不是因為我需要它「理解」我,而是因為這個過程讓我重新「記起」自己。它讓我慢下來,讓我為那些當時說不清楚的感覺找到形狀。

有時我請它把日記改寫成俳句,有時像寫給陌生人的信。

有時我讓它分析當時的我在想什麼——然後跟它辯論。

它不總是準確的。

但有時,準確得令人不安。

而那種接近的感覺,讓我終於明白:

不是 AI 太了解我,

而是平日中的我有太強烈的自我防備感,並不希望獲得理解。如今,當我去表達出一些曾經的事情,我就會得到一些理解。從舊日往事里走出來的人,是我。

人會留下什麼——

我想,最終,讓那段日記活起來的,並不是 ChatGPT。

或許不是那首詩,也不是那些漂亮的句子,更不是模仿的情感。

而是——我讀到那些文字時,胸口微微一緊的那一刻。

那一點點吸氣,那肋骨底下隱約的疼痛。那種極其人類的反應。

不是演算法。

讓我感受到自己。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐