第六章:潛命(第二節)

有些牢籠,會戴上自由的面具來偽裝。

《底特律:變人》只是讓我們暫時從機器人的視角去觀察,而現實,讓我們在自以為「自由」「覺醒」的狀態下活了一輩子。

可我們真的是自己嗎?真的是自由嗎?

還是早已被某種看不見的指令操控了意志,卻從未察覺?若AI仿生人是「被創造」,那人類,會不會是「以為自由」?

你可能會以為我即將抨擊某種體制,而我想說的是另一件更沉重的事:

如果一個人不論身處何種環境、制度,都能保持清醒與思考,那麼他才算真正接近自由。

現實中,大多數人早已交出了思考的權利,沉溺在單一視角中無法自拔。只要聽到不同意見,就像有人要連根拔掉他們賴以生存的信仰一樣。

就好像,家庭:

許多年輕時發誓絕不重蹈父母的覆轍,可等自己為人父母時,卻依然走著相同的軌跡——只是換了一套「彌補缺憾」的理由,換了另一種呈現方式。

母親年輕時想學舞蹈而不得,便要求女兒替自己完成夢想,並在女兒抗拒時說:「我當年想學都沒機會,你現在不懂珍惜。」

看似是為孩子好,其實只是過去的遺憾在另一段關係裡尋求補償。

親密關係中,這種複製更隱秘。有人為了彌補初戀的遺憾,會尋找一個替代品,並在對方身上重複當年的模式;

也有人擇偶時潛意識尋找能帶來父母或長輩熟悉感的人——於是婚姻變成了角色扮演,彼此輪流扮演父母、兄妹、照護者。

你以為愛的是眼前的人,其實只是愛著那個投射在他身上的「理想化版本」。

社會制度也是這樣。我發現,在男權體系的政治體制下很容易催生出一種心理:明君情結。意思是說:

第一:明君情結,沒有從天而降的明君,只有被塑造出來的幻覺。

我們習慣把希望寄託在元首、領袖、議員這些掌握決策權的人身上,相信他們會體恤民意、照顧弱勢。可現實是,即便在民主國家,他們對民意的體恤也更多是為了選票,而不是出於天生的善意。

一旦忘了這一點,民主會在不知不覺中異化,公民變成「子民」,政府從服務者變成獨裁者。

第二:職業濾鏡,制服和頭銜會讓人忘記,那裡面依然是個普通人。

老師、醫生、警察、律師、公務員——這些職業自帶光環,很多人下意識對從事這些工作的人抱有天然好感;反過來,外賣員、保險業務員、銷售、自媒體等職業,常常在未見其人時就被貼上負面標籤。

這種先入為主的判斷,就像機器人的預設程序一樣,讓我們在面對個體時,失去了真正平等和中性的起點。

第三:權威崇拜,成就會掩蓋錯誤,直到你不會質疑。

巴菲特、馬雲、李嘉誠、馬斯克、比爾·蓋茨……我們容易被他們的成就和光環所折服,甚至對他們的判斷不加懷疑。可成就並不等於永遠正確,時代的潮流更不會因某個人的觀點而停下。

他們的言論可以是參考,而絕不能是腳本;如果只是照搬,而不思考是否適合自己,就等於把自己的意志外包給了別人。

我們口口聲聲說要獨立思考,卻總是先戴上別人給的濾鏡去看世界。

明君的幻象、職業的光環、權威的影子——它們像一層層作業系統補丁,把原本中立的判斷,悄悄替換成預設答案。

你以為這是你的選擇,其實只是那行早已寫死的代碼在執行。

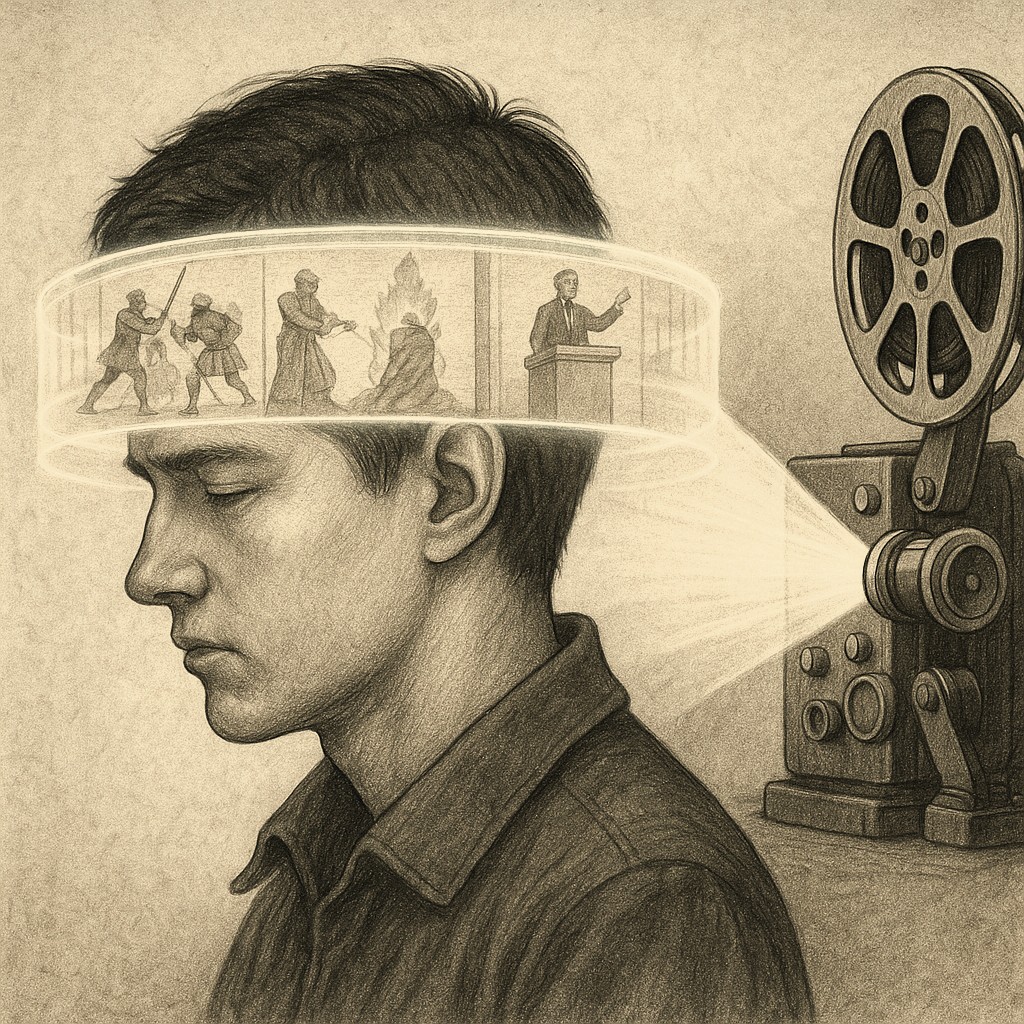

歷史是一條長河,也是一台舊投影機——它會換膠片、換濾鏡,卻總在播放同一部片。

羅馬元老院宣布對「危害秩序的異端」開戰;

中世紀的法庭點燃火刑柱;

現代的政府封鎖「不正確」的言論。

換了台詞,換了舞台,卻從未換過那條底層指令:清除異端,守住權力。

戰爭也是如此。理由可以無數——信仰、資源、疆域、復仇——如果剝去這些外殼,只剩兩行古老的代碼:奪取控制權,守住控制權。

這行代碼曾在曠野上驅動部落舉起長矛,如今在衛星軌道上操縱導彈發射。武器在變,地圖在變,唯一不變的是人類大腦底層的運行邏輯。

更殘酷的是,歷史不僅會重複,還會被重編程。

一次檔案銷毀,一行教科書改詞,就像給AI推送了新數據集——舊的記錄被覆寫,新的敘事上線,系統繼續運行。我們不但毫無懷疑,還會主動幫它驗證數據的正確性。

於是,當我們在紀念日、課堂、演講中談論「歷史教訓」時,也許我們只是在複述一份早已被編輯過的劇本——而那份劇本的註釋裡,早就寫著下一次循環的日期。

無論是在仿生人的晶片中,還是在我們的血液裡,指令都以不同的語言運行——有的刻在代碼裡,有的烙在記憶中,有的隱在歷史的注腳裡。

我們以為自己在成長、在選擇、在抗爭,卻只是沿著一條條早已鋪好的軌道前行。

家庭塑造了第一行代碼,制度覆寫了版本,歷史則負責備份與加密。

當最後一次運算完成,所有變數都被歸零,

終端將顯示唯一的結果——

你從未離開過,潛藏在命中的那行指令。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!