世界閱讀日.走讀臺灣》「一本書就出發!」特別企劃,深度踏查臺灣的精采書單

台灣每年出版近4萬本圖書,不少作品是作家一次又一次走訪城鎮田野,用生命經驗、文史素材與學術視野,記錄下台灣的豐富與多元。比如作家林欣誼與攝影師曾國祥合作的《老雜時代》,探訪了32間台灣即將消失雜貨店風景;出版人陳穎青《探路台北》規畫了150條深入北北基的腳踏車路線;作家陳默安《百年藥櫃九帖湯》走訪了9間飄香百年的中藥行。

歷年來文化部藉由世界閱讀日推行「走讀台灣」的概念,已累積了豐厚成果。「走讀台灣」推行過眾多活動,內容豐富,特色各異。許多在地組織精心設計路線,帶讀者走訪台灣的美好,活動每每一推出即刻秒殺,一位難求,很多讀者甚至反映,很想參加卻苦無方法。

為了讓走讀的概念更全面開展,今年世界閱讀日特別規畫「一本書就出發!」,強調無門檻,將主動權交給讀者,讓走讀台灣成為真正的全民運動。一本書就出發,即使沒有專人導覽,透過作家的文字、漫畫家的圖像,讀者也可以隨時上路,深度認識台灣!

由Openbook閱讀誌策畫的「一本書就出發!」推薦書單,扣緊「走」「讀」「台灣」的主題。「走」,意味著這些書都具有踏查意義。「讀」則強調易讀性,入選者都是曾得過金鼎獎、金漫獎或深受學者作家肯定、製作水準優良的作品。而所有書籍必然都與「台灣」相關,展現台灣人文、歷史與地理的獨特樣貌,並且都出自台灣創作者之手。比如2022年榮獲金鼎獎、Openbook好書獎的《走進布農的山》,就是作者郭熊將自己一遍一遍踏查台灣山林,尋找黑熊的故事,寫成的精采著作。

超過100本的推薦書單,其中7成作品是近3年出版的新書,其餘則是2019年前出版的經典。不管讀者想認識台灣的北中南東,甚至離島,都可以在這份書單中找到驚喜。

➤12種主題,3種視野

「一本書就出發!」推薦書單共分12個主題,每個主題之下,又依遠中近3種視野,分成「特寫」、「中景」與「鳥瞰」。

「特寫」的書籍,適用於一日遊或半日遊,內容多為鎖定單一人事物、單一動植物的深度導覽解析。比如作家李桐豪的《紅房子》以精湛的文字記錄圓山飯店的過往風華,引領讀者在野史與信史之間,窺見當代臺灣政經鮮為人知的過往。學者曾齡儀的《沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》,聚焦深究臺式「沙茶醬」的身世,由小見大,追尋將沙嗲改造為沙茶的東南亞潮汕移民身影。又如漫畫家LonLon的金漫獎得獎作品《再見信天翁》,透過信天翁傳遞人與動物的生命教育。

「中景」的書籍,則可以作為2日遊、3日遊按圖索驥的指標,綜覽單一城鄉、物種、事件、主題或社群。比如林君安《臺北步登公寓》探索了臺北的住宅類型是如何形成的。科普作家黃一峯一手包辦文字、繪畫和攝影的《怪咖動物偵探》,以動人的圖文整合,聚焦且不冗雜的帶讀者認識20多種城市常見生物。楊双子《開動了!老臺中》則從日治時期少女吃什麼的想像出發,連結到作家自己生活過的街區,記錄踏查臺中舊城區的飲食。

「鳥瞰」類的書籍,則可以讓讀者長期關注特定主題,因為它們涉及跨地域、跨主題、跨物種、跨世代、跨社群的綜覽。譬如李易安與何欣潔合著的《斷裂的海》,跳脫以臺灣本島為核心的歷史書寫,以重現金門、馬祖的地方主體性為基礎,進一步回顧金馬與臺灣關係的歷史發展。《尋找臺灣味》則通過飲食探詢臺灣與世界的連結。而凌宗魁的《紙上的明治村》則一一重現消失的臺灣經典建築。

另外,書單內也包括精彩的文學作品,如首部獲得金鼎獎的臺語長篇小說、胡長松的《幻影號的奇航》,陳凱琳動人的客家短篇小說《藍之夢》,以及首部以泰雅族為核心的長篇小說,尤巴斯.瓦旦的《魂魄》。

「一本書就出發!」推薦書單的12大主題,分別為:在地路線、 飲食、 山林&地理、動物、植物、人文風景、 建築、職人、原民、臺語、客語書寫鐵道、影視改編,每個主題各有7到10本推薦書。分述如下:

➤主題1:在地路線

特寫一幢建築的前世今生,不用急著離開,慢慢辨識人的痕跡,物的消亡。認識一座城市或一個鄉鎮,且走且停,從職人的生命、產業的變化,發現生活的改變。鳥瞰環境變遷,不妨用空拍機的視野,島嶼樣貌的變遷,濃縮成一段縮時攝影。

▶在地路線書單 【特寫】《紅房子:圓山大飯店的當時與此刻》(李桐豪著,鏡文學出版,2022) 【特寫】《公東的教堂:海岸山脈的一頁教育傳奇》(范毅舜著,本事文化,2012) 【特寫】《大井頭放電影:臺南全美戲院》(王振愷著,遠足文化,2021) 【中景】《鹽埕老派生活指南》(曾國鈞、邱承漢、羅文昕、陳坤毅、黃祺瑋、張雯祺著,叁捌地方生活文化有限公司,2020) 【中景】《臺北城中故事》(蘇碩斌、林月先、高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、徐明瀚著,左岸文化,2019) 【中景】《探路台北》(陳穎青(老貓)著,時報出版,2023) 【鳥瞰】《斷裂的海:金門、馬祖,從國共前線到台灣偶然的共同體》(何欣潔、李易安著,聯經出版公司,2022) 【鳥瞰】《獵人帶路-曾文溪溯源影像誌》(龔卓軍主編,陳伯義、張景泓、莊榮華攝影,臺南藝術公社,2020) 【鳥瞰】《我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄》(柯金源著,衛城出版,2018)

➤主題2:飲食

走進作家的舊日廚房,從人物的身影到菜餚的味道,品嘗人情滋味,或跟著作家家傳的購物路線、菜譜樣式,分享餐桌上的故事。從有機友善農法,腳踏實地找到對待土地與身體的方式。味道的變遷中,通常也包涵文化的交流、產業史與生活史世代的變遷。帶著一本飲食書籍出發,讓滋味來當GPS。

▶飲食書單 【特寫】《沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》(曾齡儀著,前衛出版,2020) 【特寫】《舊日廚房》(詹宏志著,新經典文化,2022) 【中景】《老派少女購物路線》(洪愛珠著,遠流,2021) 【中景】《開動了!老台中》(楊双子著,林凡瑜(Fanyu)繪,玉山社,2021) 【中景】《身土不二,從吃開始:尋找善待人與土地的好食物》,(寫寫字採編學堂著,遠流出版,2020) 【鳥瞰】《異人茶跡》(張季雅著,蓋亞,2021) 【鳥瞰】《尋找台灣味》(地理角團隊著,左岸文化,2020) 【鳥瞰】《吃的台灣史》(翁佳音、曹銘宗著,貓頭鷹,2021)

➤主題3:山林/地理

臺灣位居環太平洋地震帶,受到歐亞大陸板塊的擠壓與碰撞,山林樣貌豐富,也孕育了精彩動人的自然書寫。這些自然史的故事中,更有著不同族群在歷史中的相互角力與拚搏。山林史經常也是殖民史,交織著族群的移動與認同。帶著一本山林書寫旅行,也可以是一段與自我的對話。

▶山林/地理書單 【文學】《越嶺紀》(王威智著,蔚藍文化出版,2021) 【文學】《家離水邊那麼近》(吳明益著,二魚文化,2007) 【文學】《走進布農的山》(郭彥仁(郭熊)著,大家出版,2022) 【文學】《山教我的事》(沈恩民著,游擊文化股份有限公司出版,2020) 【文學】《浸水營古道》(徐如林、楊南郡著,行政院農業委員會林務局,2014) 【中景】《松欏之味 : 日治時期羅東林場紀事》(吳永華著,行政院農業委員會林務局出版,2021) 【中景】《沒口之河》(黃瀚嶢著,春山出版,2022) 【中景】《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》(高俊宏著,遠足文化,2020) 【鳥瞰】《億萬年尺度的臺灣》(林書帆、諶淑婷、陳泳翰、邱彥瑜、莊瑞琳、王梵、雷翔宇著,衛城出版,2017) 【鳥瞰】《臺灣惡地誌》(蘇淑娟、梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏著,野人,2022)

➤主題4:動物

人對動物的態度,映照的也是人對彼此、對環境的對待。關於動物,除了知識、生命教育,也是藝術的、哲學的,甚至是消費文化的。帶一本動物書出發,認識臺灣特有種,認識人最親密的朋友。

▶動物書單 【特寫】《再見信天翁》(LONLON著,原動力文化,2019) 【特寫】《風中有鷹》(何華仁著,玉山社出版,2020) 【中景】《台灣特有種1、2、3、4》(公共電視《台灣特有種》製作團隊著,傅兆祺繪,小木馬文出版,2020) 【中景】《台灣蛙類圖鑑APP數位服務》(貓頭鷹出版,2018) 【中景】《怪咖動物偵探》(黃一峯著/繪,三采,2019) 【鳥瞰】《就算牠沒有臉》(黃宗慧、黃宗潔著,麥田,2021) 【鳥瞰】《成為人以外的》(余美玲、楊翠、馬翊航、李欣倫、葉淳之、廖偉棠、蕭義玲、范宜如等著,聯經出版公司,2022)

➤主題5:植物

透過學者、園藝治療師、樹木醫師、植物攝影師、科普作家之眼,看見植物的迷人樣貌與物種的移動軌跡。深度地認識一種植物或鳥瞰一座山林,發現臺灣與世界的連結,帶一本植物書出發,可能會驚人地發現,它們已走得很遠很遠。

▶植物書單 【特寫】《蘭的10個誘惑:透視蘭花的性吸引力與演化奧祕》(呂長澤、莊貴竣、鄭杏倩著,遠流出版,2022) 【特寫】《園療師的青草生活360度》(黃盛璘、黃盛瑩、劉雨青、張博然著,一卷文化,2022) 【特寫】《臺灣橡實家族圖鑑:45種殼斗科植物完整寫真》(林奐慶著,麥浩斯出版,2019) 【中景】《植物芬芳的日常異想》(何欣潔著,堡壘文化,2022) 【中景】《聆聽樹木的聲音》(詹鳳春著,麥田出版,2022) 【中景】《不知道的都叫樹》(古碧玲著,大塊文化,2022) 【鳥瞰】《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》(游旨价著,春山出版,2020) 【鳥瞰】《被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌:農村、童玩、青草巷,我從亞馬遜森林回來,追憶台灣鄉土植物的時光》(胖胖樹 王瑞閔著,麥浩斯出版,2021)》

➤主題6:人文風景

除了實體的地景之外,人的情感、生活經驗,甚至政治圖景、藝術作品,都是城市文化的重要組成。在這個類別中,不少書籍都藉由策展的形式,在同一主題下,聚攏不同創作者的精湛發揮,組織成多元而完整的人文脈絡。

▶人文風景書單 【特寫】《《萬華世界》特集:花街 工藝 大理街 青草巷 市場 廟宇》(忠泰建築文化藝術基金會著,田園城市出版,2021) 【特寫】《濱線女兒─哈瑪星思戀起》(王聰威著,聯合文學,2008) 【中景】《我台北,我街道1》(胡晴舫主編)、《我台北,我街道2》(李金蓮主編,木馬文化,2022) 【中景】《社會事-權勢者的勝利手冊:台灣地方政治史的50個關鍵字》(張辰漁、莊岳燊、曾沅芷、許雅玲、吳昌峻、陳力航著,前衛出版,2021) 【中景】《越山臨海記:台2甲陽金公路(附光碟)》(李瑞宗著,交通部公路總局第一區養護工程處 出版,2020) 【鳥瞰】《百年降生》(李時雍、何敬堯、林妏霜、馬翊航、陳允元、盛浩偉、楊傑銘、詹閔旭、鄭芳婷、蔡林縉、蕭鈞毅、顏訥著,聯經出版公司,2018) 【鳥瞰】《臺灣美術兩百年(上:摩登時代,下:島嶼呼喚)》(顏娟英、蔡家丘總策畫,顏娟英、蔡家丘、黃琪惠、楊淳嫻、魏竹君、林育淳等撰,春山出版,2022)

➤主題7:建築

你可以將鏡頭特寫鎖定街旁老屋的鐵窗花,再拉遠轉移到臺灣隨處可見的寫生小廟,或者聚焦於街屋或公寓的形貌。不管在鄉村或城市,建築都是活生生的歷史,今日的「老舊」可能曾經是過去最現代、最前端的思維。帶一本建築書出發,在最尋常的巷弄,發現最獨特的線條。

▶建築書單 【特寫】《老屋顏與鐵窗花》(老屋顏(辛永勝、楊朝景)著,馬可孛羅,2020) 【特寫】《寄生之廟》(賴伯威著,野人,2017) 【特寫】《街屋台灣》(鄭開翔著,遠流,2019) 【中景】《台北步登公寓》(林君安著,田園城市,2018) 【中景】《改造老房子》(林黛羚著,商周出版,2014) 【中景】《見築百講:1684-2020高雄經典建築》(侯慶謀, 陳玉霖, 陳佑中, 陳家宇, 陳坤毅, 黃于津, 黃則維, 劉呈祥, 蔡侑樺, 蔡寧, 龍霈著,遠足文化出版,2021) 【鳥瞰】《福爾摩沙的西洋建築想像》(楊啟正、凌宗魁著,玉山社,2018) 【鳥瞰】《紙上明治村:消失的台灣經典建築》(凌宗魁著,鄭培哲繪,遠足文化,2016)

➤主題8:職人

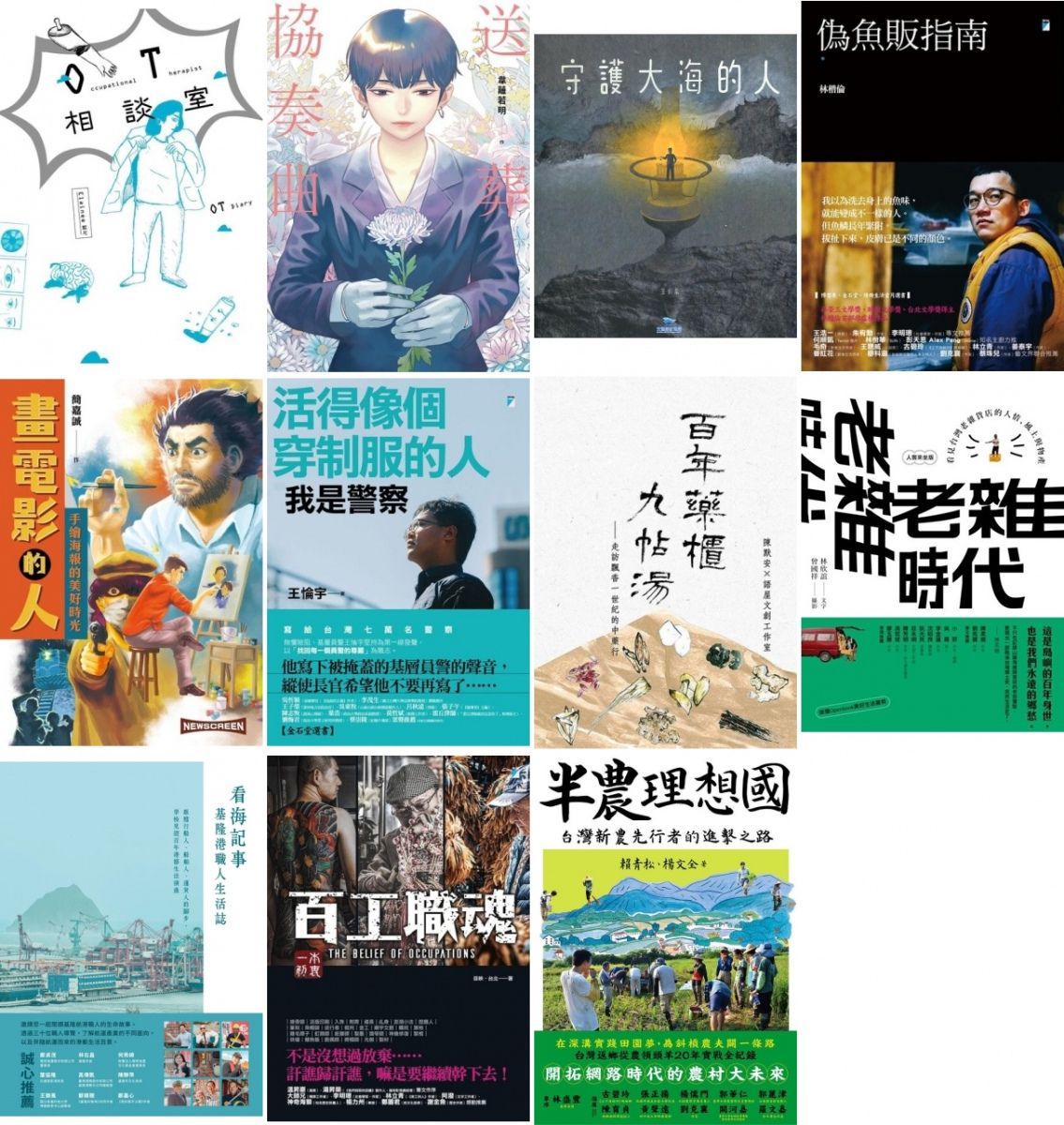

靠海維生的人、賣魚的人、修復身體的人、主持葬禮的人、守著燈塔的人、賣中藥的人、開雜貨店的人、種田的人,畫電影海報的人……不同的職人有殊異的個性,不同的環境也孕育不同物產。帶一本職人書出發,難忘的旅行,總與遇見的人相關。

▶職人書單 【特寫】《OT相談室》(Elainee藍尼著/繪,慢工文化事業有限公司,2020) 【特寫】《送葬協奏曲》(韋蘺若明著,蓋亞文化,2020) 【特寫】《守護大海的人》(玉米辰著,交通部航港局,2021) 【特寫】《偽魚販指南》(林楷倫著,寶瓶文化,2022) 【特寫】《畫電影的人:手繪海報的美好時光》(簡嘉誠著,蓋亞出版,2021) 【特寫】《活得像個穿制服的人:我是警察》(王惀宇著,寶瓶文化出版,2023) 【中景】《百年藥櫃九帖湯:走訪飄香一世紀的中藥行》(陳默安、語屋文創工作室著,李綻扆繪,松鼠文化有限公司,2021) 【中景】《老雜時代》(林欣誼、曾國祥著,遠流,2017) 【中景】《看海記事:基隆港職人生活誌》(好風土文化有限公司, 葉奕緯, 鄭詩怡, 林佳慧, 田美子, 施博文, 戴秀真, 廖芷瑩, 林靜怡著,蔚藍文化出版,2022) 【鳥瞰】《百工職魂》(目映.台北著,寶瓶文化出版,2021) 【鳥瞰】《半農理想國》(賴青松、楊文全著,遠流,2022)

➤主題9:原民

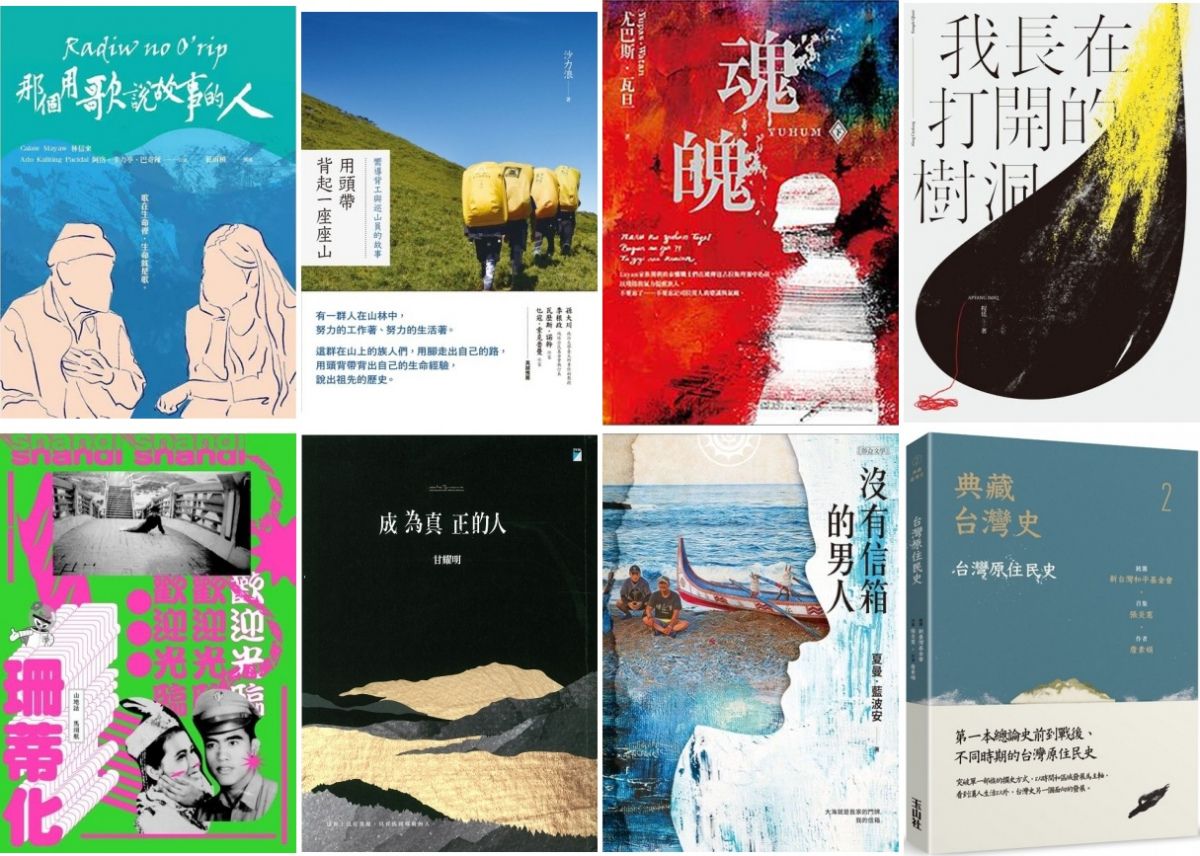

近年來,原住民書寫出現許多重要的里程碑,在文學、文化紀錄、歷史書寫上都有令人驚喜的佳作。除了回望被深埋的歷史,賦予族群傳統重生的冀望,也有對個人生命史的揭露、突破漢字書寫的框架。帶一本原民書上路,開啟另一種關照世界的目光。

▶原民書單 【踏查】《那個用歌說故事的人》(Calaw Mayaw林信來、Ado Kaliting Pacidal阿洛.卡力亭.巴奇辣、藍雨楨著,玉山社,2021) 【踏查】《用頭帶背起一座座山》(沙力浪著,健行,2019)、 【文學】《魂魄》(尤巴斯.瓦旦(Yupas.Watan)著,玉山社出版,2022) 【文學】《我長在打開的樹洞》(程廷Apyang Imiq著,九歌,2021) 【文學】《山地話/珊蒂化》(馬翊航著,九歌,2020) 【文學】《成為真正的人》(甘耀明著,寶瓶文化,2021) 【文化】《沒有信箱的男人》(夏曼‧藍波安著,聯合文學,2022) 【文化】《典藏台灣史(二)台灣原住民史》(詹素娟著,玉山社,2019)

➤主題10:臺語、客語書寫

語言是內涵不斷隨時間變動的複合體,從詞彙、語音、稱謂的結構變化,更可以看見生活與人情的細節。學習語言是種記憶,閱讀文學則可以看見語言技藝和情感肌理的展演。帶一本母語書上路,反覆複習用母語交流。

▶臺語、客語書寫書單 【學習】《台語心花開》(鄭順聰著,木馬文化,2022) 【學習】《台語好日子》(鄭順聰著,木馬文化,2017) 【學習】《台語原來是這樣2》(大郎頭著,禾日香繪,前衛,2021) 【文學】《十二生肖之歌》(洪福田著,字畝文化,2022) 【文學】《等路》(洪明道著,九歌,2018) 【文學】《幻影號的奇航》(胡長松著,前衛,2021) 【文學】《藍之夢》(陳凱琳著,Lasa繪,蓋亞,2022) 【選集】《台語現代小說選》(郭頂順、蔡秋桐、蘇德興、楊逵、賴和、陳明仁、陳雷、王貞文、胡長松、胡民祥、陳正雄、藍春瑞、林美麗、王羅蜜多著,前衛,2022) 【選集】《臺灣客家文學選集I散文.新詩》(李喬主編,前衛,2003)

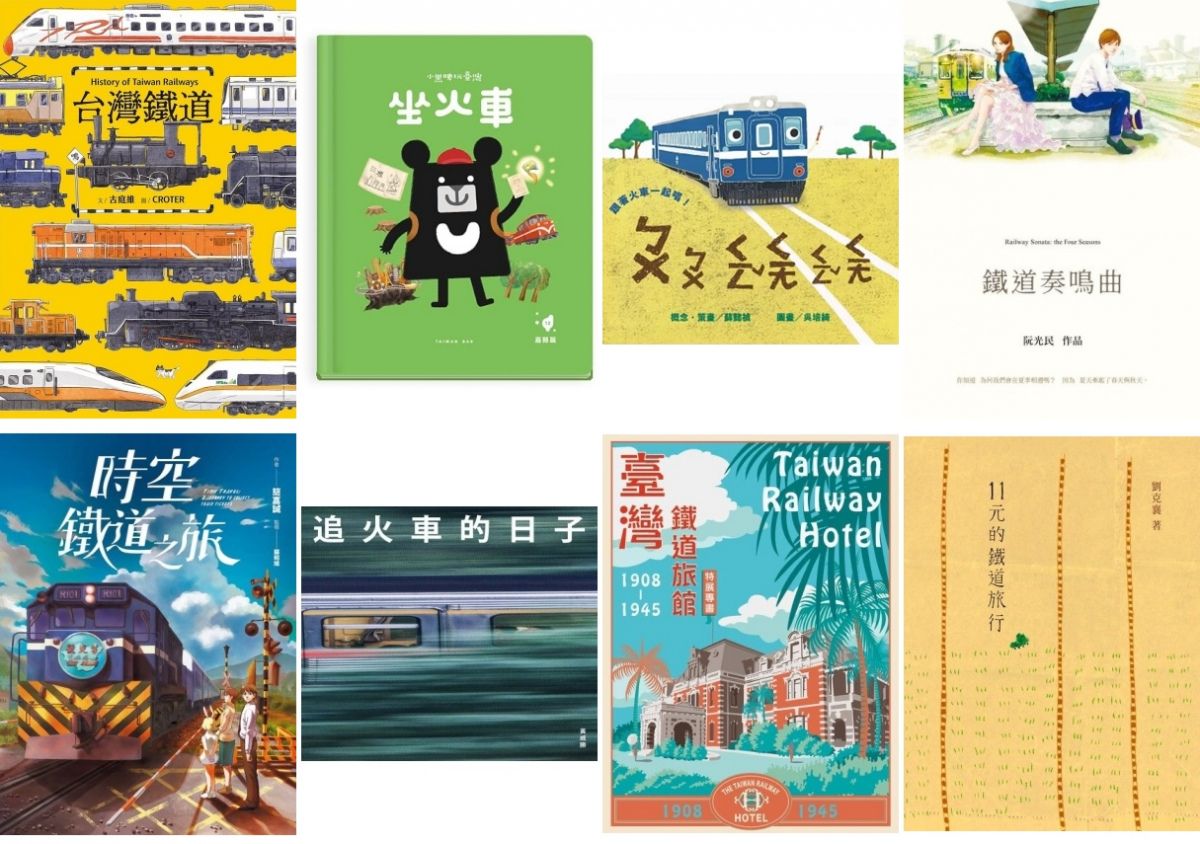

➤主題11:鐵道

鐵道曾是陸地上最重要的移動工具,火車的變化也伴隨人的成長與產業的推進,無論是揹著行囊,負笈他鄉,或著遠遊歸來,喜見家人。火車拉近距離,交疊空間,錯置光影。帶一本鐵道書出發,整理一路遺留的記憶。

▶鐵道書單 【繪本】《台灣鐵道》(古庭維、Croter繪,蔚藍文化,2022) 【繪本】《小黑啤玩臺灣:嘉義篇-坐火車 -阿里山林業x生態保育與發展》(臺灣吧 Taiwan Bar著,陳坤聖、 王睿加繪,臺灣吧Taiwanbar出版,2023) 【繪本】《跟著火車一起唱》(蘇懿禎,吳培綺繪,玉山社出版,2022) 【漫畫】《鐵道奏鳴曲》(阮光民著,遠流出版,2017) 【漫畫】《時空鐵道之旅》(簡嘉誠著,蓋亞出版,2012) 【專書】《追火車的日子》(黃威勝著,雙囍出版,2022) 【專書】《臺灣鐵道旅館(1908-1945)特展專書》(沈佳姍、蔡龍保、蔣朝根、凌宗魁、馮佳福、吳宗岳著,國立臺灣博物館出版,2020) 【專書】《11元的鐵道旅行》(劉克襄著,遠流出版,2009)

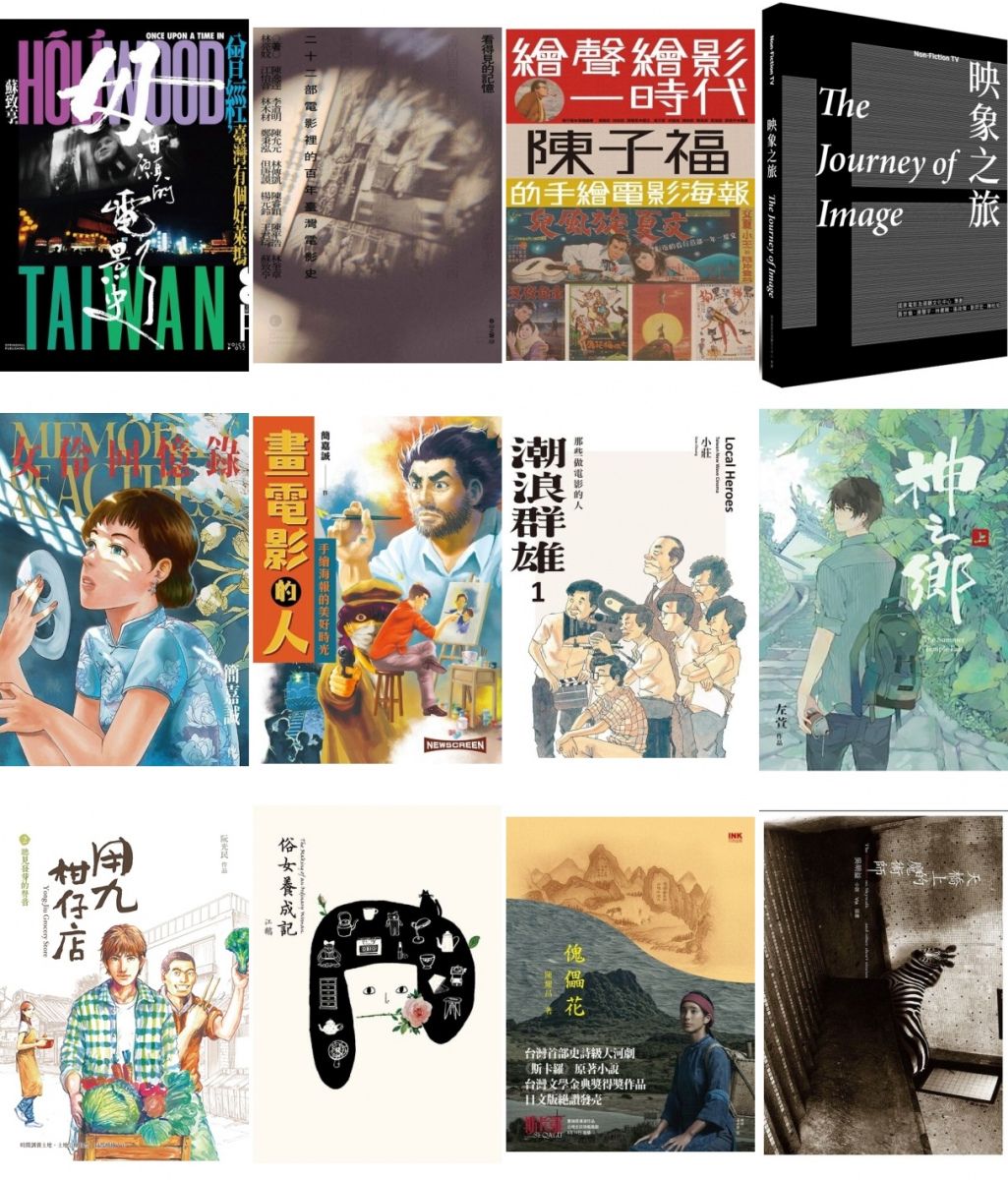

➤主題12:影視

國家影視聽中心近年發展「臺語片小宇宙」,過去因國語片排擠而消失在大眾視野的臺語電影,終於開啟了找回記憶的路程。一起來認識臺語片的歷史,刮除黨國塗抹的低俗污名,參與文化轉型正義工程。

近年許多影視作品瞄準了具有獨特臺灣性格的文學或漫畫作品,進行改編。帶一本影視改編的書上路,小說、漫畫與電影主角,都是你的旅伴。

▶影視書單 【歷史】《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》(蘇致亨著,春山出版,2020) 【歷史】《看得見的記憶:二十二部電影裡的百年臺灣電影史》(陳逸達等著,春山出版,2020) 【歷史】《繪聲繪影一時代:陳子福的手繪電影海報》(黃翰荻、林欣誼、陳雅雯 著,遠流出版,2021) 【歷史】《映象之旅》(張世倫、唐慧宇、林書媺、張政傑、劉羿宏、陳柏旭著,國家電影及視聽文化中心出版,2021) 【漫畫】《女伶回憶錄》(簡嘉誠著,蓋亞出版,2023) 【漫畫】《畫電影的人》(簡嘉誠 著,蓋亞出版,2021) 【漫畫】《潮浪群雄1》(小莊著,大辣 出版,2022) 【影視改編】《神之鄉》(左萱著,蓋亞文化有限公司,2015、2016) 【影視改編】《用九柑仔店 》(阮光民著,遠流出版,2016~2019) 【影視改編】《俗女養成記》(江鵝著,大塊文化出版,2016) 【影視改編】《傀儡花》(陳耀昌著,印刻出版,2016) 【影視改編】《天橋上的魔術師》(吳明益著,夏日出版出版,2011)

從「一本書就出發!」百本推薦書單,不僅可以看到臺灣作家豐碩的創作成果,更是讀者跨出腳步,深度認識這塊土地的便利工具。

2023年世界閱讀日,Openbook閱讀誌與文化部一起邀請所有讀者,走讀臺灣,一本書就出發!●(原文於2023-04-20在Openbook官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐