普拉托的年轻华人:在意大利的"小中国"关于归属感的对话

"当我开始觉得自己是个意大利人时,就等同于我失去了根,失去了文化。我不认为归属应该是这样的。"

上午十点的普拉托,呈现着截然不同的两幅画面,这一切都取决于你站在皮斯托亚门的哪一边。(注:普拉托,位于意大利中部,是托斯卡纳大区普拉托省的首府。意大利中部第三大城市,仅次于罗马和佛罗伦萨。)

在市中心这边,意大利人匆匆走过美容院、服装店和快餐披萨店,在去上班的路上会停下来在酒吧喝一杯卡布奇诺;卡车司机正在为餐厅送来每日新鲜的冬朝鲜蓟和菊苣;在圣斯特法诺大教堂前,人们用标志性的托斯卡纳口音交谈着。

在"小中国"这边,热食店的顾客用热汤和凉豆浆开始新的一天,他们走进那些同时挂着意大利语和中文招牌的商店。餐厅正在接收着新鲜荔枝、金针菇和大白菜的送货,在皮斯托亚大街和法比奥·菲尔齐大街上,几乎每个人都在用某种中国方言聊天。

普拉托的小中国是意大利最大的华人社区,也是欧洲最大的华人社区之一。这座距离佛罗伦萨半小时车程的中世纪托斯卡纳小镇,拥有19.5万居民,其中约12%是华人——从未在警察局登记过的居民大概率会让这个比例更高。而在2019年,普拉托选出了历史上首批两名华人市议员。

普拉托的许多华人居民都是第二代移民,在意大利出生长大,但无论是意大利人还是他们自己,都不太认为他们是意大利人。中国人移居到普拉托的浪潮始于1990年代,他们主要来自浙江省东部——当时普拉托历史悠久的纺织工业为外来打工者提供了越来越多的机会。

起初,当地人欢迎移民带来的廉价劳动力,但意大利人对华人的看法很快就恶化了。批评者说移民通过用快时尚取代普拉托历史上高质量的面料生产,稀释了"意大利制造"的品牌。也有人说华人工人在适应全球化经济方面超越了意大利人。

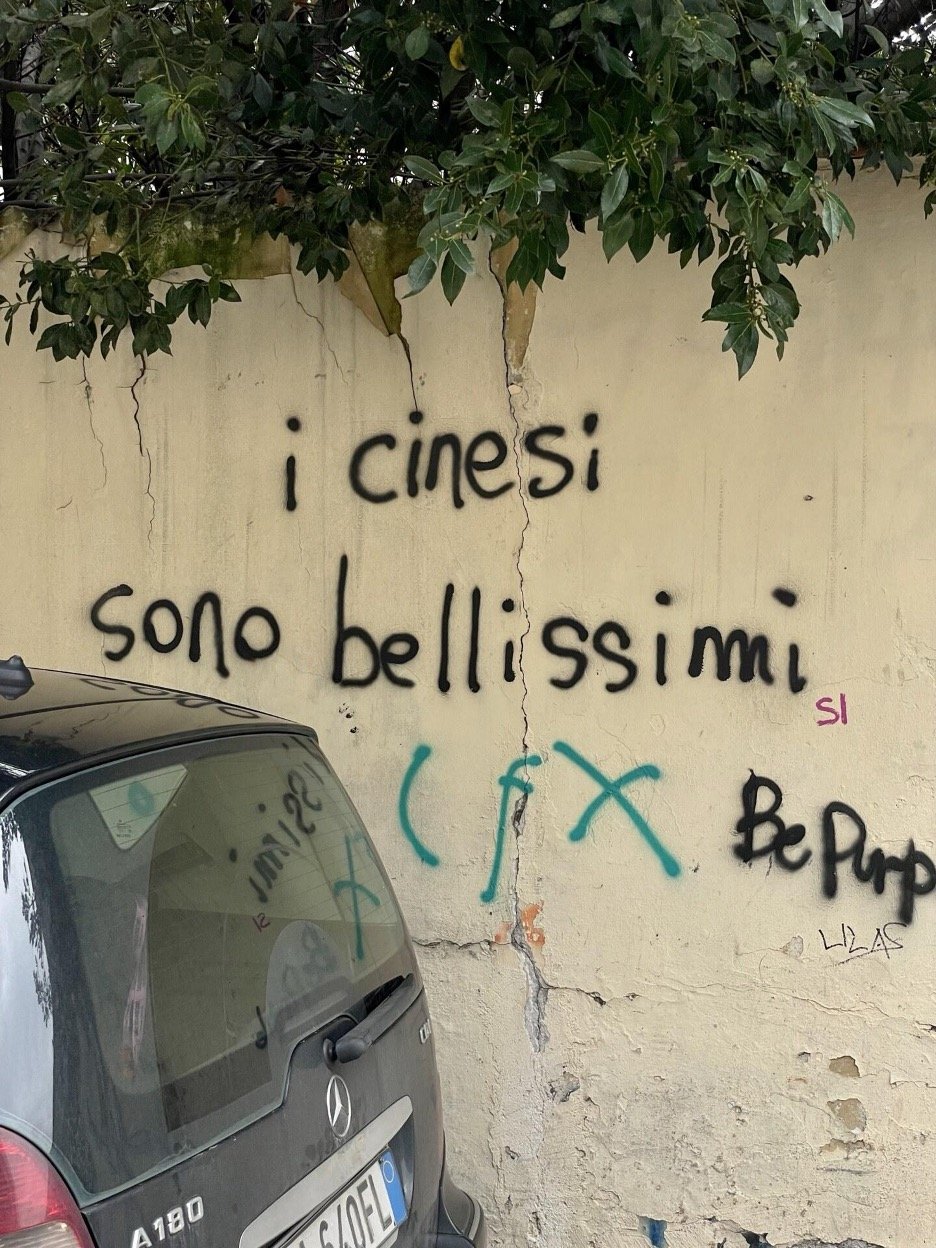

针对华人移民的种族主义言论在意大利媒体和对话中比比皆是,指责他们逃税和融入失败。但在这座外国人比例全意大利最高的城市里,融入到底是什么样子?

"我在这里出生和长大,所以我确实觉得自己是意大利人。但在文化上,我觉得一半一半,"24岁的弗朗切斯卡·飘飘·胡(Francesca Piao Piao Hu,中文名为音译)说道。她出生在普拉托,现在皮斯托亚大街的益芳台湾水果茶店(Yi Fang Taiwan Fruit Tea)工作。

弗朗切斯卡确实过着50/50的生活:她和父母说温州话,和朋友说意大利语。她在家吃中国菜,但最喜欢的餐厅菜是千层面。她偏爱中国电影和音乐,以及意大利人"为生活而工作,而非为工作而生活"的坚定价值观。

意大利普拉托人会在你喊他们佛罗伦萨人时立马挂脸生气,并毫无犹豫底坚决纠正你;华人普拉托人似乎并不太展示对普拉托的自豪感。

弗朗切斯卡说她喜欢在意大利的生活,但她会为了家人而搬到任何地方。"对我来说,家就是和父母兄弟在一起,无论是在中国还是意大利”,她说。

弗朗切斯卡说她看不出普拉托的唐人街和她家乡浙江温州有什么区别。尽管相距9000多公里,这两个世界角落之间却有着联系。弗朗切斯卡认识的温州家庭,大多数在普拉托至少有一个联系人。虽然相隔遥远,但他们都选择在两地之间不断往返。

《身份认同:文化与权力的全球研究》期刊,在2016年刊登的一篇文章,探讨了普拉托华人青年的经历,描述了一个17岁的男孩保罗,他最亲密的朋友都住在普拉托,但他每年夏天都去温州探亲——这是只有这个特定的华人普拉托群体才有的独特经历。

将普拉托唐人街描述为中国延伸的人,弗朗切斯卡并不是唯一一个。

17岁的于明杰(Ming Jie Yu,中文名为音译)在刘记饺子店(Ravioli Liu)当服务员,他七年前从福建搬到此地后,就几乎没有离开过这个社区。在这里,他可以说中文、吃中国菜、和中国朋友在一起。离开这个社区等于把他推出"舒适圈",这个托斯卡纳的普拉托的中国飞地里。

明杰的经历与《身份认同》采访的其他华人年轻人类似,他们在意大利高中这个更自然融合的环境之外,与其他华人背景的朋友在一起时会感觉更舒适。

明杰目前在马可尼高中就读,很想去罗马和米兰玩。在意大利七年的明杰自称没有任何感觉自己是意大利人的部分,他只是为了和到意大利工作的父亲团聚才搬到普拉托。明杰说他希望回到福建。

普拉托的华人居民经常被认为,与意大利人融入和接受当地习俗时显得"封闭和保守"。

《身份认同》文章中引用了保罗的一句话,似乎解释了为什么像明杰这样的年轻人,在被问及是否认为自己是意大利人时会如此快速地说不。保罗说:“当我开始觉得自己是个意大利人时,就等同于我失去了根,失去了文化。我不认为归属应该是这样的。"

世界各地的移民都被鼓励(或期望)学习新语言、拥抱当地习俗、改变习惯以更好地融入新国家。据说这些努力将打破移民和本国人之间的社会屏障,让新来的移民有家的感觉。但在像普拉托这样的地方,意大利人和华人之间的外貌差异明显,有华人背景的人感到被他者化,无论他们在意大利生活了多长时间。再加上社会主流对华人食物、语言和文化的频繁歧视性言论,华人更难有动力去拥抱自己的意大利性。

然而,并不是每个人都能像弗朗切斯卡或明杰那样能清晰地表达自我认同——半意半中或者纯中国人的感受。有些人有更复杂的自我意识,他们认为"你觉得自己是中国人还是意大利人"这样的问题是没有意义的。

"我表现得像一个人,不像中国人或意大利人。我就是我自己,"19岁的U-lynn说道,她是《身份认同》的其中一位受访者,出生在中国,五年前搬到普拉托。U-lynn的经历提醒我们,普拉托许多华人背景的青年,在不同的语境下对自己的身份有不同的看法——和父母在一起时是中国人,和意大利朋友出去玩时是部分意大利人,在种族多元的同学中是年轻有抱负的人。与此同时,单一文化的意大利理想还没有完全跟上这个概念,使得即使是第二代华人在社会上也与他们的意大利同龄人分离。

来普拉托唐人街的许多游客,到这里观光是为了体验意大利的中国元素吃肉馅饺子,以实惠的价格购买奢侈护肤品。但来这里可能有一个更有趣的理由——感受这个的大多数居民都感觉身份会游离的地方在这里,归属是一个流动的概念。

本文作者萨拉·卡格尔(Sara Cagle)是一位居住在意大利佛罗伦萨的私人厨师、烹饪老师和自由撰稿人。文章原载于 Italy Segreta ——一个致力于庆祝和分享意大利领土与文化之美的编辑平台。该平台不仅提供深度的文化洞察,还为读者提供旅行服务和独特体验。

本文经作者亲自授权编译发表

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!