專訪《潤日》作者舛友雄大(下):日本會邁向極端排外主義嗎?

作者:張郁婕 圖為2018年中國國務院總理李克強造訪日本東京,與時任日本首相的安倍晉三會面時,場外有一群幼稚園學童揮舞中、日兩國國旗,列隊歡迎李克強的造訪。 圖/路透社 《潤日:習政權下中國人「RUN」到日本的直擊調查報告》(八旗文化,2025)一書作者舛友雄大(Masutomo Takehiro)是長期關注海外華人動向的日本記者。 為了瞭解日本排外風氣的現狀,《轉角國際…

《完蛋国家》一月诗写

一首因看不懂政治大选而促成的小诗。

被征用的童年:浙江青田移民1.5代在欧洲

华人1.5代自己的童年被店借走了,还回来的是父母的信念和动力:赚钱。

《我慢慢》一月诗写

移动与长大

《盼下个春天》一月诗写

今天是起笔写下近月来第一首诗的一天,也是第一天。我预计会在接下来的至少三十天中,以诗歌勾勒昼夜。这个想法简单又冲动,我只希望回头再看时分,不觉得现在的时日中,除了面对制度的窘迫,一切都平庸到皱眉。也不希望,在绞尽脑汁地握紧了生存的秘诀后,一无所有。

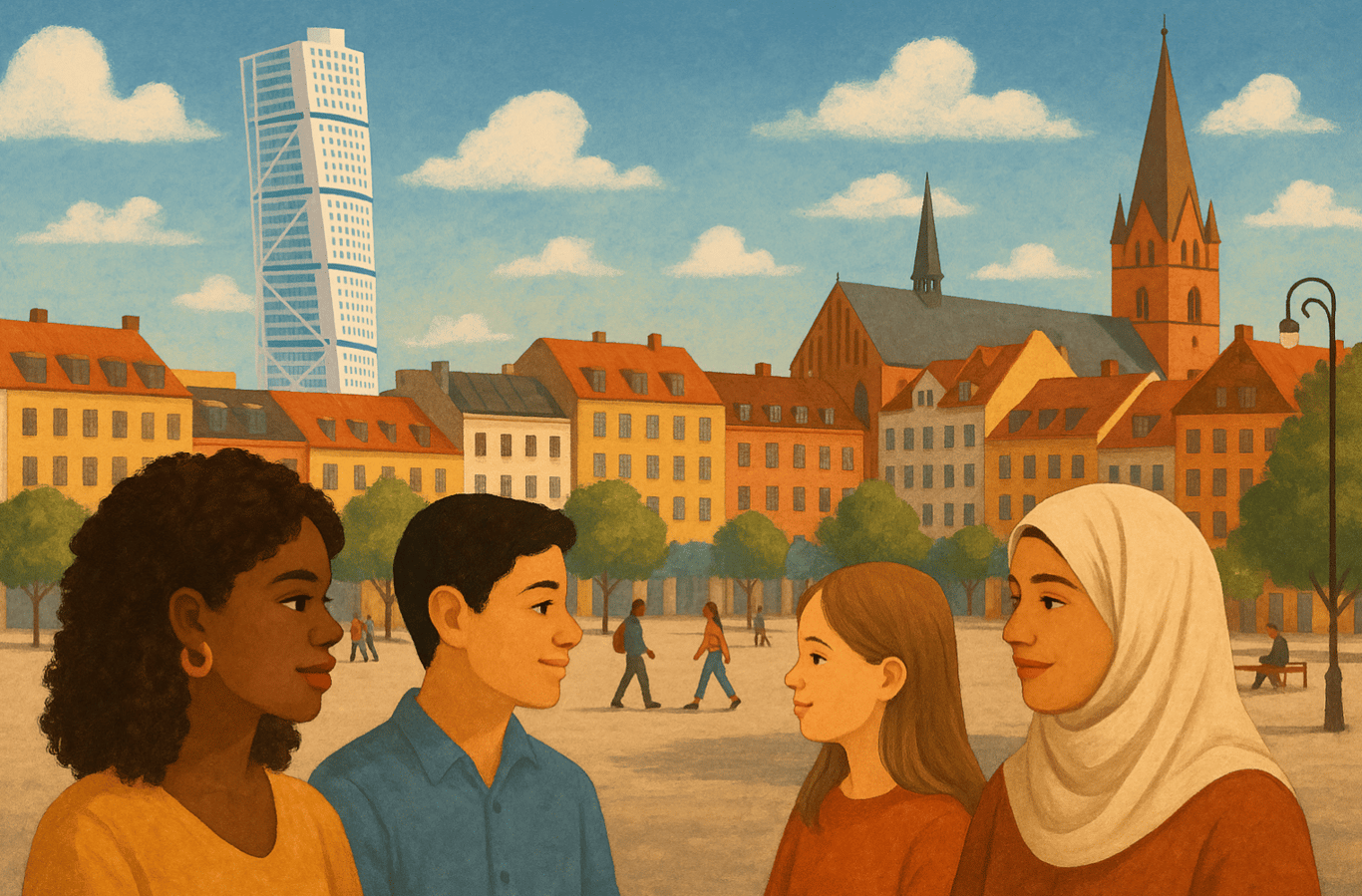

我也可以是我們——移民如何成為瑞典的一部分

當我們談論「融入」時,我們總不可避免的覺得融入是單向的事情,一個人靠自己的努力,把自己變成某個社會的一份子。但其實它應當是雙向的。制度、項目負責帶來入口,移民帶來新的故事,經驗和能量。兩者相遇時,文化才能展現出它堅韌的力量。

其实是一个非常需要帮助的人

的确会给人一种精英或者成功人士的印象,have life under control。实际上其实非常需要帮助。 处理厨余垃圾最好的办法是什么?家里有一个专门放厨余垃圾的小垃圾箱,除非完全不吃东西,否则每天都会有一些厨余,水果皮,鸡蛋壳,玉米棒子,已经是小小号垃圾盒了,但是也不是每天都会装满,所以并不会每天倒垃圾,也不太有时间和心情每天倒垃圾,可是…

存在于每个世界的达尔麦亚叔叔

你一定可以想象北京的稻香村大叔,也一定可以想象上海的杏花楼大叔,人潮鼎沸是他的城的常态,但在周六早上在地铁上舒坦坐下的是刚刚从点心店里购好一盒他从小吃到大的杏仁酥的阿叔。周六早上十点的地铁,不能说拥挤,但能坐的位子稀稀拉拉也坐满了人,阿叔已经走过一节车厢了,才扫到一排空着的位子,他从容但也敏捷地一…

以詩復刻我城:陳滅《離亂經》新書分享會

復刻的關鍵在於重視內在過程所獲得的鍛鍊,正因如此才需要嚴謹對待。這種內在鍛鍊才是復刻的精神——因為我們真正重建的並非某個地方,是自己。

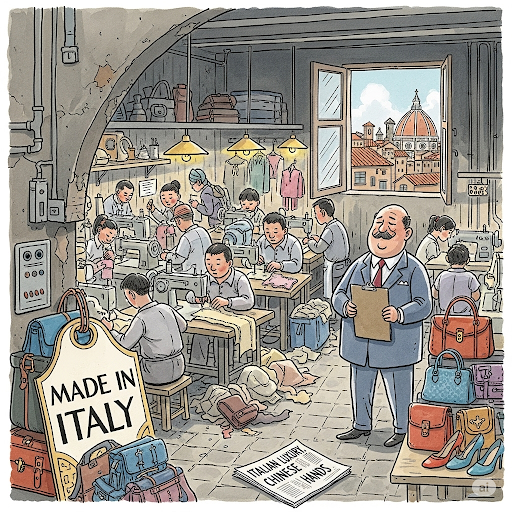

谁缝制了奢侈?(一)影子工厂与移工生活的代价

在一件“Made in Italy”的羊绒大衣与一台中国移工的缝纫机之间,究竟隔着什么?

在保姆式国家丹麦成长:一个非西方人的体验

针对非白人占多数的社区,政府出台的政策让原本紧密的社区结构出现裂痕。

我在西班牙打黑工

同温层的泡泡太过舒适,以至于有时会让人忘记真实的、复杂的世界。我不能说她们是坏人,但她们生活在一个与我完全不同的价值体系里——一个有着复杂地域认同、等级观念、生存智慧却也充满偏见的世界。

德国四分之一移民想离开!欧洲移民政策陷入"既要又要"怪圈

● 移民为何离开德国?一项新研究表明,其他国家对经济成功的外国人更具吸引力。● 德国的官僚主义和种族主义让外国工人望而却步● 欧洲正在对移民失去吸引力?

普拉托的年轻华人:在意大利的"小中国"关于归属感的对话

这是一个关于身份、归属和在两个世界之间寻找自己位置的故事。在普拉托的小中国,人们不是在选择成为中国人还是意大利人,而是在创造一种全新的存在方式——一种既不完全是这里,也不完全是那里,但却完全是自己的方式。

荷兰政府又倒了:一个“小国”的移民大麻烦

荷兰社会关于移民的政治讨论中,不同类型的移民流动在政治话语中被混为一谈。

欧洲新客:他乡变故乡,你的欧洲生活指南

《欧洲新客》不仅想做一个媒体平台,更想做你探索欧洲的指南和伙伴。我们期待能够与你一起记录属于我们的故事、思考身份认同的复杂性。我们期待能够和你一道在欧洲重构属于自己的生活空间 — 在异乡创造新的归属感。

普通人的民主抗爭:專訪「歐洲香港人聯盟」

4個普通的海外香港人,希望透過他們投入香港海外倡議行動的故事,讓更多人知道歐洲香港人聯盟,並且持續關心香港議題。

重建家園的希望?烏克蘭承認雙重國籍,緩解戰爭導致的人口危機

「現在有數百萬名烏克蘭公民在戰爭後以難民身份於海外生活,許多人已經擁有他國公民身份,難以回到家鄉,我們希望他們能繼續作烏克蘭人。」

近期阅读分享之二《一把刀,千个字》《情人》

关于移民身份的两部作品

抱樹者|遊走多國收集離散故事 含蓄以畫作橋 記錄「嫁接」的洋紫荊和留下的抱樹者

同樣是香港人,時間和記憶卻分成兩條軌道,從今以後,怎樣走下去?