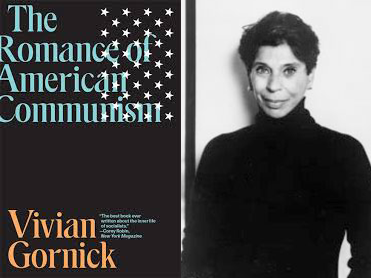

浪漫的政治:Gornick笔下美国左翼的情感与记忆

Vivian Gornick的《The Romance of American Communism》是一部令人意外地温柔的政治史。它讲的不是意识形态的成败,而是一群普通人在资本主义世界里,如何靠着信念、劳动与同志情谊,短暂地重新成为“完整的人”。

Gornick采访了上百位曾投身美国共产主义运动的人。她写的不只是他们的政治选择,更是他们的情感结构。那些厨房里的辩论、夜里的传单、集体会议上的争吵与拥抱,都是他们对抗异化的方式。在那个人人被竞争和恐惧撕裂的年代,他们通过日常的相互依靠,重建了一个“我们”的世界。

书里不断出现的一个词是comradeship(同志情谊)。这不仅是政治口号,更是一种生活方式:一起卖报、组织罢工、照顾受难的同志。那些看似琐碎的行动,让他们短暂地摆脱了被商品逻辑定义的命运。一个被工厂剥夺了创造力的工人,在厨房里与伙伴讨论哲学、辩论世界局势——这正是他重新获得尊严的瞬间。

Gornick的书始终围绕两个核心:作为日常实践的同志情谊,以及作为反叙事的口述史。前者展现了共产主义运动如何以情感和行动回应资本主义带来的孤立与分裂,后者则让那些“小人物的、复杂而矛盾的自白”,共同构成一幅关于人性复归的群像。

Gornick笔下的共产主义者并非仅仅是意识形态的追随者,而是在一个原子化、商品化的社会中,通过构建一个“全面(whole)”的社群生活,提前实践并证明了一个更美好世界的可能性。

在新版序言中,Gornick希望这本书能“为今天那些同样被激励的人们充当一份指南”。如今的新一代左翼行动者,也正试图寻找这样一份“可用的过去(a usable past)”:去理解,成为一名激进分子意味着什么;去体会,政治信念如何在社群与情感中获得支撑。

我之所以被这本书打动,也正因为此。作为一个在全球右转浪潮中愈发感到孤独的激进左翼者,我深深理解那种渴望——渴望找到一种情感共同体,渴望理解政治信念的温度与代价。Gornick的文字提醒我,理想主义并非抽象的信条,而是一种在孤立时代中,彼此扶持着活下去的方式。

同志情谊的实践:在日常中预演另一种生活

马克思曾指出,资本主义生产方式系统性地导致了人的异化,个体被迫在竞争与商品逻辑中生存,社群瓦解,关系冷却,孤独成为现代生活的常态。

Gornick的书写展现了共产主义运动如何成为这种孤立状态的临时避难所。她笔下的“同志情谊(comradeship)”,不仅是一种政治信念,更是一种生活方式——人们在具体的日常中,通过彼此依靠和精神共鸣,重新体验作为人的完整。

这种“预演政治(prefigurative politics)”的实践,使得人们在彼此的依靠中,短暂地活出了那个他们尚未抵达的共产主义的理想世界。

厨房餐桌的政治空间

在书的开篇“To Begin With”一章中,Gornick以“厨房餐桌”的场景揭开了帷幕。她回忆自己童年时,看着父母和他们的同志们在厨房里辩论政治——那是她第一次见到思想如何点燃现实。

在那张桌子旁,移民工人、失业者、普通的街头组织者,都在语言中完成了自我转化。正如Gornick所写:“当他们坐在那里,喝着茶,讨论问题时,他们不再是移民犹太人或被剥夺权利的工人——他们成了思想家、作家、诗人。”

厨房在这里不只是一个私人空间,而是一种公共的延伸——一个微型的政治领域。在资本主义的工厂里,他们的劳动被剥夺了创造性;但在厨房里,通过语言与思想,他们重新获得了尊严。思想的交锋成为一种创造性的劳动,一种重新建立自我与他者联系的方式。

那样的场景,本身就是一种“预演”:在日常的讨论、争论与学习中,他们构建了一个暂时脱离商品逻辑的小共同体,一个以理解和连结为核心的“另一种社会”。Gornick的书之所以动人,正因为她让我们看到——政治理想并非只存在于宣言和纲领中,它也能在厨房、会议室、街头之间的日常互动里被实践、被体验。

团结的仪式:在平凡劳动中重建“我们”

Gornick书中的共产主义者从事着大量看似“枯燥且必要”的苦差事。然而,这些平凡的劳动在集体斗争的框架下,被转化为巩固社群、对抗个体原子化的仪式。正是在这些“苦差事”中,个体找到了意义,也在行动中确认了彼此的存在。

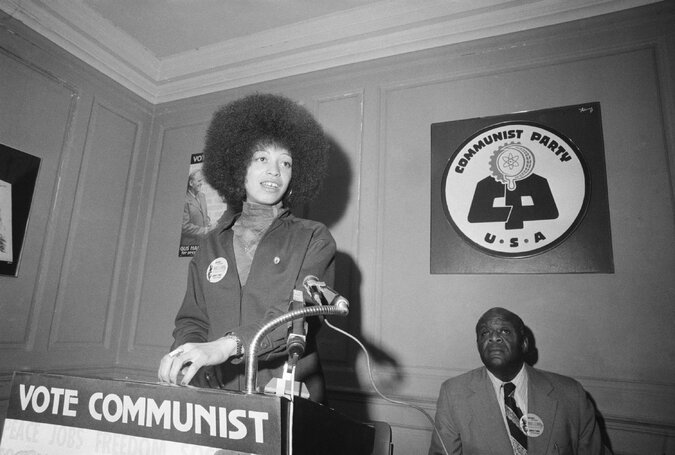

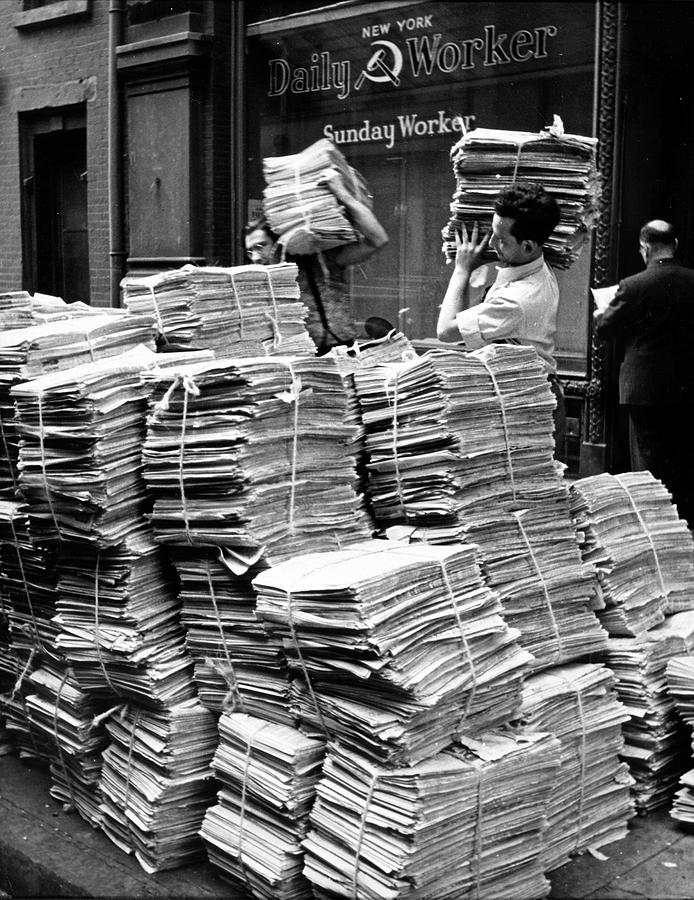

Sarah Gordon回忆起自己售卖《工人日报(Daily Worker)》的经历时说:

“我之所以这么做,是因为如果我不做,第二天就无法面对我的同志。我们所有人都是出于同样的原因这么做:我们要为彼此负责。”

这种“相互负责”的情感,是对资本主义社会中人与人之间冷漠关系的根本反抗。它让劳动的意义不再由薪资或效率来衡量,而是由其对集体的贡献来定义。通过这些微小而持续的实践,Gornick展示了政治如何渗入生活的纹理:团结不是抽象的口号,而是一种在重复劳动中被不断重申的情感秩序。

他们曾生活在理想之中:共产主义的日常实践

对于Gornick书中的许多人物而言,他们为之奋斗的那个更美好的世界,并非遥远的乌托邦,而是在同志情谊的日常互动中已经提前实现了。

Marian Moran在回忆与加州水果采摘工人并肩斗争的时刻时,将那种“彻底的同志情感(emotion of total comradeship)”形容为“社会主义梦想的实现”。

这正是“预演政治”的核心:通过在当下创造出基于平等、互助和民主的另类社会关系,来证明一个不同的世界是可能的。对于他们来说,共产主义不是某种宏大的经济蓝图,而是一种具体的生活方式——一种建立在互助、平等与承认之上的日常共处。

也正因如此,当这样的社群最终瓦解,带来的并不只是政治上的失败,更是一种生活方式的终结。那是一个意义世界的崩塌——那些人曾经真正地、切身地生活在自己的理想之中。

当小人物成为历史的叙事者:口述史的政治意义

Gornick选择以“口述史+文学化叙述”的方式重构这段历史。她不借助宏大的理论框架,也不急于下判断,而是让一个个“小人物”开口——那些矛盾、复杂、带着激情与伤痕的人,通过讲述自己的生活,把抽象的政治变回了经验与感情。

这种方法本身就是一种政治姿态。它拒绝服从权力与意识形态所规定的叙事秩序,也拒绝那种冷静到近乎残酷的历史写作。Gornick想做的,是让被边缘化的声音重新进入历史,让读者看到:政治并非一串口号,而是一种被人们亲身体验(lived experiences)、塑造、误解、甚至背叛的生活形式。

Gornick明确反对当时主流史学中的“疏离感”——那种居高临下的姿态,总是把共产党人当作“他者”,仿佛他们是“由另一种、更低等的材料制成的(made of other, weaker, more inferior stuff)”。

Gornick用叙事去反击这种非人化,让“有血有肉的人(flesh and blood people)”自己说话,赋予他们的回忆文学性的厚度,也让那些被政治语言遮蔽的情感重新浮现。

于是,在她的笔下,“斯大林主义”不再只是一个冷冰冰的名词,而是一个充满矛盾与活力的生活世界(the teeming, contradictory life behind the word)。她让我们看到:历史并非一场非黑即白的道德审判,而是由无数人的爱、失望、忠诚与悔恨共同编织的过程。

理想的温度:情感如何塑造政治

Gornick把“情感(emotion)”放回政治的核心。她提醒我们,政治并不只是策略、组织和利益的计算,更是一种情感的实践。每一次投入与背叛、希望与幻灭,都是深层心理与社会现实的交织。

在她看来,共产主义运动的核心是一种“激情(passion)”——对有意义生活的强烈渴望。这种激情既能深刻地赋予人性,也可能令人迷失。它让人们在集体中感受到力量与尊严,同时也可能将他们吞噬,让个体消失在共同的愿景里。Gornick关注的,正是这种情感的两面性:它既是人性最强烈的表达,又是最容易被体制化、被牺牲的部分。

这种书写重新揭示了政治的情感维度。政治参与不只是理性的抉择,而是一种回应——对冲动、恐惧、怀疑与渴望的回应。Gornick让我们看到,在一个将情感私有化、将公共领域理性化的资本主义社会里,共产主义运动为人们提供了另一种可能:它让个体得以将私人情感与宏大的历史目标连接起来,从而体验到“小生命”与“大事业”之间那种罕见的连结。

也正因为如此,她的书不仅是一段政治史,更是一种情感史。通过捕捉这种复杂而矛盾的“情感政治”,Gornick将美国共产主义的故事从宣传与谴责中解放出来,使它成为一则关于人性、社群与理想的永恒寓言。

他们曾以理想为家:在废墟中重建人的尊严

在《The Romance of American Communism》中,Gornick以“同志情谊”的日常实践与“口述史”的叙述方式,完成了一场超越政治史的社会批判。它深刻地揭示了,在20世纪的美国,共产主义运动之所以能吸引成千上万的追随者,根本原因在于它为资本主义社会系统性制造的异化、孤独和无意义感提供了强有力的情感与实践上的替代方案。

书中的同志情谊,并非抽象的团结口号,而是一种被实践出来的生活形态。那些看似平凡的集体劳动、争论与互助,构成了一个微缩的理想国——在那里,人与人之间的关系建立在互助而非竞争之上,生命的价值来自共同奋斗,而非个人成功。正因为这种理想曾在他们之间短暂实现,当社群崩解时,留下的创伤也格外深刻。

与此同时,Gornick独特的文学化口述史方法,本身就是一种对权力话语的颠覆。她拒绝以冷漠的距离讲述历史,而是回到个体的情感与矛盾之中,让我们看到历史是如何被普通人“生活”出来的。她提醒我们,政治的真相从来不只存在于理论和制度里,更存在于人与人之间的情感结构之中。

这本书的“浪漫”之处,并非出于对共产主义的怀旧,而是对更有尊严的生活可能性的追问。这段历史的“浪漫”之处,不在于其政治纲领的完美,而在于它展现了普通人在一个异化的时代,如何通过构建社群和共同信念,奋力夺回作为完整的人而活的尊严与意义。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐