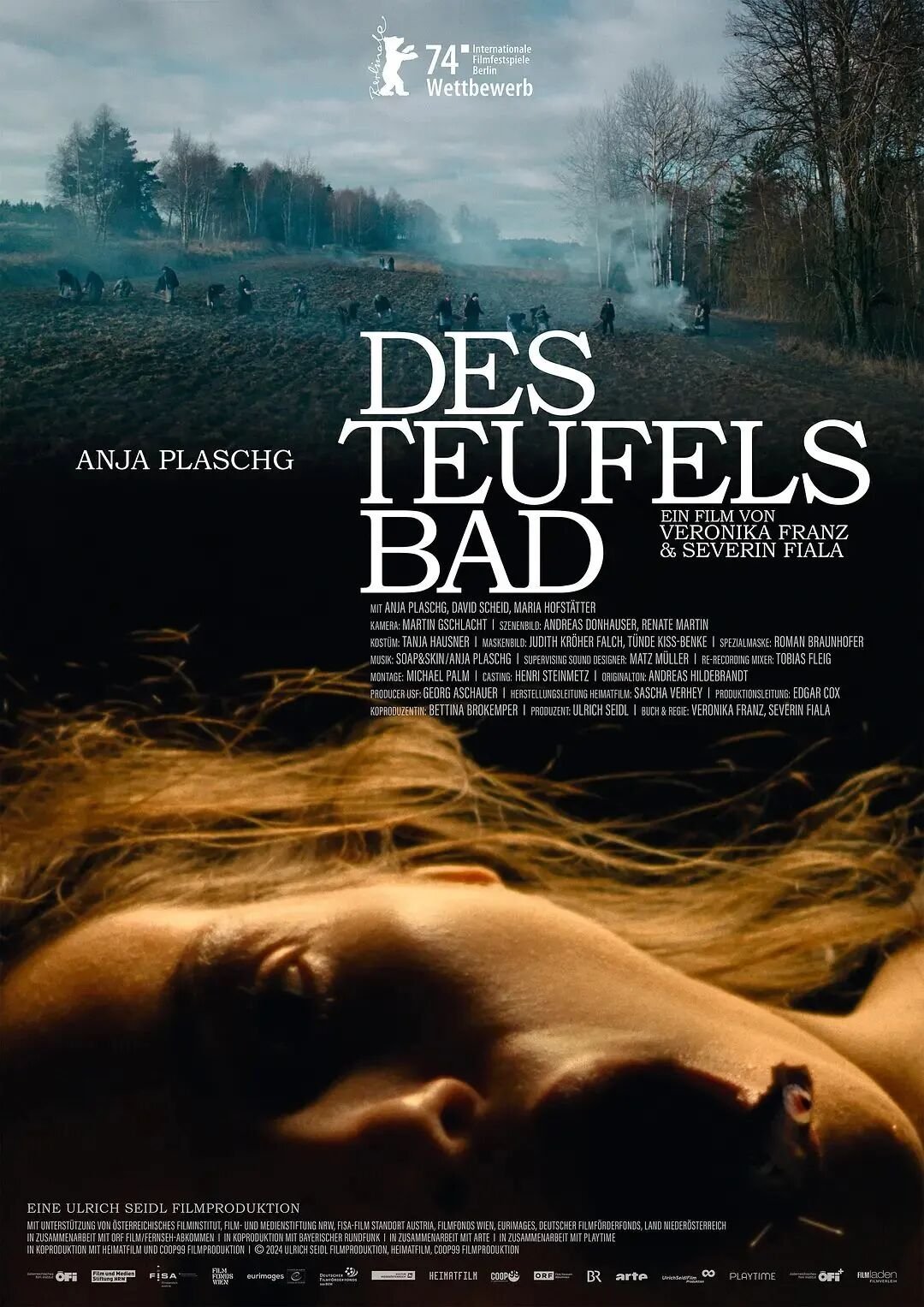

《惡魔的洗禮》|類型恐怖片的國際電影節新解法

原文於2024年2月22日首發「耐觀影」

今天是柏林第八日,還有一天全部主競賽單元媒體放映就全部結束了,所以等明日一起復盤。今日影評將帶來非常稀奇罕見的入圍主競賽單元的恐怖片,為何稀奇罕見,恐怖片因其獨特的類型限制,導致很難被選入歐洲三大電影節的主競賽單元,只有已經享譽國際的導演才能偶爾打破,例如朱利亞·迪庫諾的《鈦》或者大衛·柯南伯格的《未來罪行》,但這些電影已經脫離了傳統恐怖電影的概念。

相比於這種肉體恐怖(Body Horror),今年柏林電影節主競賽單元出現了一部以視聽構建氛圍的較為傳統的歐洲式“恐怖片”,在布魯諾·杜蒙、洪常秀、奧利維耶·阿薩亞斯等一眾導演的作品中獨樹一幟。它就是由賽佛林·費奧拉執導的歷史恐怖電影《惡魔的洗禮》。這也是印象中柏林電影節繼2020年的《入侵者》後第一次主競賽單元里再次出現恐怖電影。

導演賽佛林·費奧拉以拍攝恐怖片起家,先前拍攝過4部恐怖電影,也曾憑借《晚安媽咪》入圍當年的威尼斯電影節地平線單元。《惡魔的洗禮》在類型分類上是恐怖和歷史,這似乎是兩個最不容易組合在一起的電影類型。

在此之前,溫子仁巧妙地把1968年的安娜貝尓娃娃事件和1981年夏恩·強生靈異殺人案件改編進自己的招魂宇宙中,但是其地域性和物件的指向性,或許美式恐怖片才是它的最佳出路。22年戈蘭·斯托利夫斯基的長片首作《你不會孤單》雖然極具歐洲特色的恐怖,也涵蓋著大量附身、惡魔的元素,但難以與歷史產生關聯,大多只是以其為時代背景。

理解《惡魔的洗禮》的關鍵在於瞭解其歷史背景和片名所表達的意思。該片背景設定在1750年奧地利的一個充滿宗教禁忌的鄉村。影片以歷史法庭記錄為基礎,探索了歐洲歷史上一個真實存在而且鮮為人知的惡劣現象:即18世紀歐洲嚴格的天主教和新教信仰下,自殺被視為最嚴重的罪行之一。因此,那些因抑鬱症而選擇自殺的人通常會選擇謀殺他人,希望通過在臨死前坦白罪行來洗清罪孽,得以進入天堂。

這種情況在德國、瑞典、奧地利、法國和英國等國家持續了一個多世紀,僅德語地區就有400多起案例。在當時,這種抑鬱症和對死亡的渴望被俗稱為“惡魔之浴”( Devil’s Bath)。

影片的主人公是一位名叫艾格尼絲的女性,她與丈夫沃爾夫生活在一起,但在嚴酷的鄉村環境中感到格格不入。她對被處死女性產生了憐憫和渴望,她感覺自己在這個世界中是個局外人。而丈夫沃爾夫所在的世界冷漠而功利,充滿了工作、瑣事和期望,而艾格尼絲則更加內向。她的內心囚禁變得越來越沈重,她的憂鬱感愈發壓倒性。很快,她似乎唯一的出路就是一種令人震驚的暴力行為。

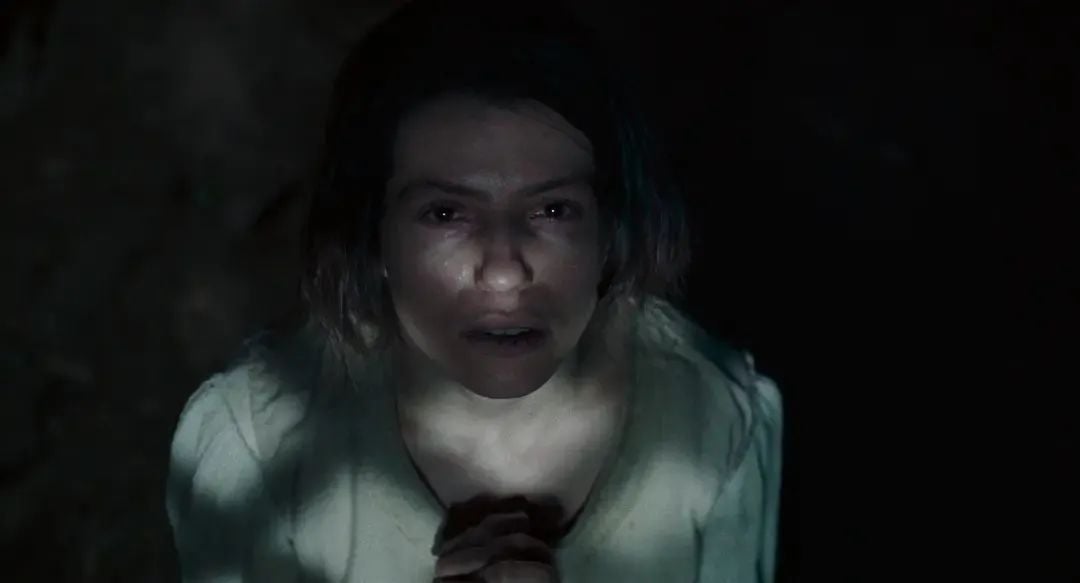

在這部影片中,女主角的演技無疑是最令人震撼的亮點,也成為奪取最佳主演銀熊獎的大熱門人選。她的角色軌跡從一個對愛情抱有天真期待的少女,經歷了與一個無法完成夫妻生活的丈夫的婚姻,無法履行那個時代對女性“生育機器”角色的期望,進而遭遇了社會的廣泛指責。在宗教壓力下,她不能通過自殺來逃避苦難,只能通過自虐來表達內心的痛苦和掙扎。這一切的積累,最終導致她以極端的方式—攻擊兒童以求得死亡—來結束自己的悲劇人生。這個角色的深度和複雜性,以及演員對這些情感層面的精湛演繹,為觀眾提供了一個強烈的視覺和心理體驗,深刻地探討了女性在社會與宗教壓迫下的困境和反抗。

有了歷史的加持和底色,《惡魔的洗禮》並不屬於普通的恐怖電影類型,它很難被定義成心理恐怖、中世紀恐怖或者其它。創作者們想要讓影片保留嚴肅的可能,並重構過去宗教教條的內核,甚至是它們引起的內心的抑鬱的情緒。

創作者們以一套嚴謹的審美體系通過電影語言重新構造了這個事件和當時的世界。在影片的序章部分幾乎就已經把內核和風格全部交付給了觀眾。

電影以一個與被攝者很近的距離的長鏡頭開始,一個母親抱著自己的孩子走進深林中,鏡頭始終跟隨彷彿一個親歷者看著事情的發生。當母親走到懸崖瀑布前,瀑布的自然聲音鋪滿了整個影廳,在一個固定鏡頭的注視下,母親將自己的孩子丟下懸崖,此刻瀑布彷彿不再是自然聲音的底噪,而是內心的轟鳴,但值得注意的是在這一段中沒有配樂的使用。

接下來那位母親走過一段充滿迷霧的吊橋,彷彿走向贖罪般的敲開一個大門……再之後就是類似砍殺電影(Snuff Film)中殺人狂注視著已經被自己分屍的屍體的注視鏡頭,配以驚悚恐怖的音樂,觀眾此刻彷彿跟隨這個迷霧般的世界處死了一個剛剛殺害了一個新生命的女性,頗有種《利益區域》的感覺。之後電影的序章部分結束,出片名——

此刻電影給了觀眾一個關於這個女人死亡的懸念。影片的視角也輪回般的來到了女主角艾格尼絲的身上。無論是否是傳統的恐怖電影,嚇人或者說毛骨悚然的部分從來不是“jump scare”,而是整個環境和氛圍的構成,這部影片的佈景與環境時刻營造者一種囚禁、關閉和直觀感受到的控制感。

這些封閉的環境一步一步誘導觀眾感受人物的內心情緒。影片幾乎沒有出現人為光源,都是自然光線或者巧妙的使用道具,例如夜晚的火把、煤油燈……這不僅增加了人物和故事發生的真實感,火光還是有效塑造角色的方式。

起初,在艾格尼絲想與沃爾夫親熱的時候,煤油燈的光映著她的臉龐,但她頭頂確實沃爾夫不讓她回頭的大手,在艾格尼絲的身後和周邊也是無盡的黑暗,或許這就是她被吞噬的開始。後來她叼著火把探索屋內的角落,光在她的臉上覆蓋的面積越來越少,直至她在噩夢里幾乎整個人背對著火光被黑暗吞噬。大量的陰影運用好似回到了100年前的德國表現主義時期電影,《卡里加里博士的小屋》中的置景營造的陰影陰森在新世紀被再次以火光詮釋。

除了自然光的巧妙使用外,聲音的重要性不言而喻。創作者們在這部電影中對聲音的使用是十分克制的。為了與影片的基調和構建的世界相符合,在真實發生的事件中,影片只有最基本的環境音和帶有一些昆蟲的窸窸窣窣的令人感到不安的聲音。

在居民歡呼慶祝的時候,又會用到大量的民族器樂,讓人一下子夢回《加勒比海盜》。但在表現艾格尼絲的痛苦、壓抑、在噩夢中掙扎的時候又會適當的讓音樂湧入畫面,達到痛苦外化的張力。甚至於在最後艾格尼絲祈求原諒時刻的那抹神聖的音樂都十分帶有驚悚的氛圍。

在這部電影中,音樂和聲音有的時候不再只作為恐怖電影中鋪墊“嚇人”的前兆,而是成為了一種敘事的節奏和觀感的延伸。後來在發佈會也瞭解到部分的音樂也是由女主角自己完成的,或許這也是音樂表達力如此強的原因之一。

電影跟隨艾格尼絲的視角慢慢變化,從一開始婚禮上的偷笑到結尾與世界告別的麻木。觀眾跟著角色經歷了這“被嫌棄”的一生,但看過影片開頭也就是序章的觀眾會更加絕望。

這分明是一場無盡的輪回,艾格尼絲被送上座椅、戴上與影片最開始那塊白布無異的白色頭罩、底下的孩子與她對歌、砍頭一氣呵成。最後村民看到這一切沒有任何的悲傷,心痛,他們拿起自己早已準備好的鍋碗瓢盆等著接那灑出的熱血,最後陷入一場麻木的狂歡,這何嘗不是另一種魯訊的《藥》呢?

沃爾夫不愛他的妻子嗎?從最後一幕來看顯然不是的,但是這種悲劇的的確確發生了,這種漠視和壓迫也時刻在發生,他們不自知我們也不自知,電影中的故事持續了近百年,而現實中的人們呢?影片放映後響起了很久的掌聲,結束後也依舊有人坐在影院內等待音樂的結束,這部影片遠不僅僅是歷史的重塑,而是有了更深的意義。

本文提及的電影/書籍除了《惡魔的洗禮》外皆為大陸譯名喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐