數字性湮滅與統一口徑效應:以于朦朧事件為例

數字性湮滅與統一口徑效應:以于朦朧事件為例

第一條要先科普一下:某神秘地帶的「封帖規矩」。

只要涉及到違禁詞或者觸碰到敏感條目,無論你是在微博、微信、小紅書還是 B 站、又或者博客、今日頭條,總之任何和人交流的地方發帖,基本都會遇到同樣的情況:

要麼搜不出來,要麼很快被刪掉。

最近的于朦朧事件,就是一個鮮明的案例。

他的名字迅速成為「違禁詞」,微博熱搜本該屬於「于朦朧墜樓」的關鍵詞被降權,反而是一些莫名其妙、不重要的小話題被頂上去。

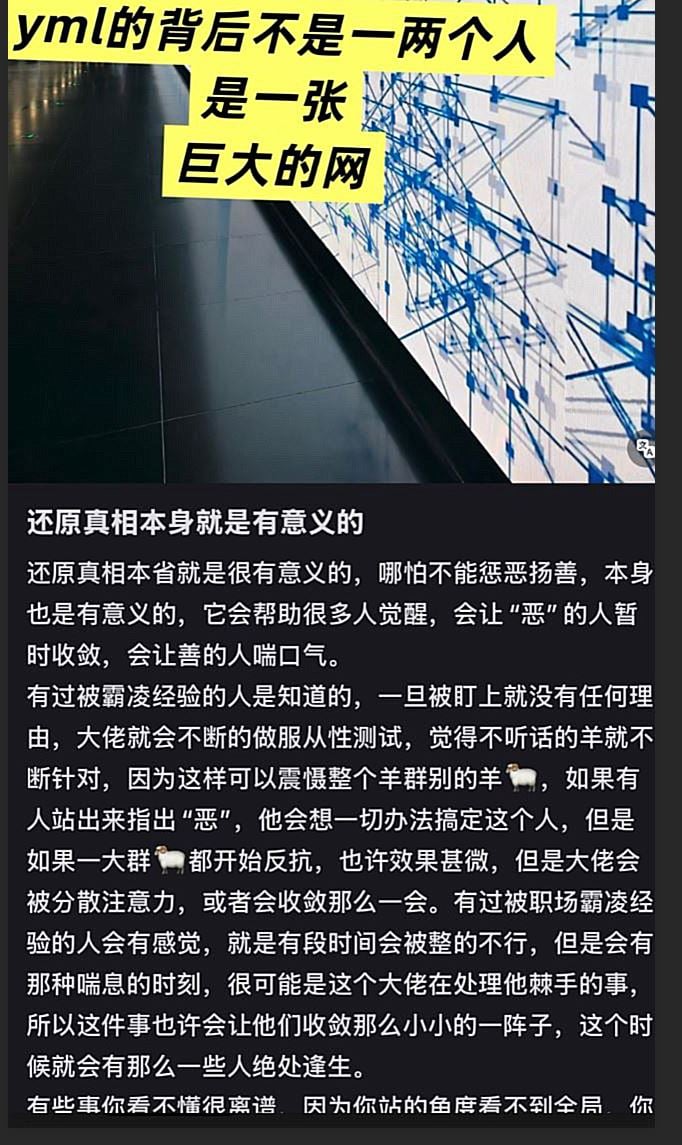

這就是一種非常獨特的現象:在這裡,只要某種「神秘力量」判定某件事「不該討論」,那麼它就會在所有公共平台上消失,只留下統一口徑。

于朦朧有 2000 萬粉絲,這一次關注的不僅僅是粉絲,還有大量路人。短時間內,大量網友嘗試搜索、發帖、留言,但都遭遇同一個命運:

發出來就被刪,留言也很快消失。

這種現象只能用四個字來形容——

數字性湮滅。

數字性湮滅:強制遺忘

數字性湮滅,是指事件在數字空間裡被強制遺忘的過程。

它並不是通過公開宣布「不准討論」,而是通過後台的刪除、屏蔽和熱搜替換,把你的注意力和記憶逐步掏空。

於是,公眾只能看到被允許的唯一敘事——

比如,這次就是「于朦朧抑鬱、自殺」。

任何與此不同的聲音,都會被刪除。結果是:你反覆刷到的只有這一條,最終你也就只記得這一條。

質疑和討論被快速刪除,逐漸消失在演算法和刪帖機制中。

強制遺忘發生後,剩下的就只會是一個版本。

統一口徑效應:強制一致

除了強制遺忘,還有一個更隱蔽的機制,我稱之為——

統一口徑效應。

在這種機制下,人們在任何平台發言時都會自我修正,確保自己說的話和「統一口徑」一致。

比如,這次事件裡,即使很多人心存懷疑,但在發言時,他們依舊會用「墜樓」「抑鬱症」「自殺」這些詞彙,而不是「謀殺」「他殺」「不明原因」。

因為任何不同口徑的言論都會被視作「謠言」,被秒刪,甚至帶來風險。

小的就是帳號被永久封禁,大的——上不封頂。

最終,公眾討論的語言被強行收編進同一個劇本,所有的差異性都消失,只剩下集體朗讀。

久而久之,整個輿論場就像被套上了緊箍咒:

大家只能齊聲朗讀同一份劇本。

兩個核心現象

所以,于朦朧事件不僅僅是一樁死亡新聞,它更像是一面鏡子,折射出兩個當下的系統性現象:

數字性湮滅(Digital Oblivion)

當某件事被定義為「違禁詞」,它在所有平台上的痕跡都會消失,公眾被迫遺忘。統一口徑效應(Unified Caliber Effect)

公眾不得不在發言中不斷自我修正,強行與唯一敘事保持一致。

它們相互作用:

先抹去多樣聲音,再強行統一口徑。

最終,複雜事件被簡化為單一的冷冰冰結論。

這就是為什麼,即使質疑遍地,公眾最後只能反覆重複那同一句:

「他抑鬱,他自殺。」

哪怕在油管上也是如此。我貼的這幾個帶了于朦朧標題的視頻,打開以後,說了很多,最後都會強調:

「于朦朧自殺,不要陰謀論。」

《真相被禁止,才更像真相》

每一次刪帖、封口、降權,不只是資訊的消失,

更是一種 暗示:有某種力量不願我們看見。

真相並不會因為被禁止而消散,

反而因為禁令而更加刺眼。

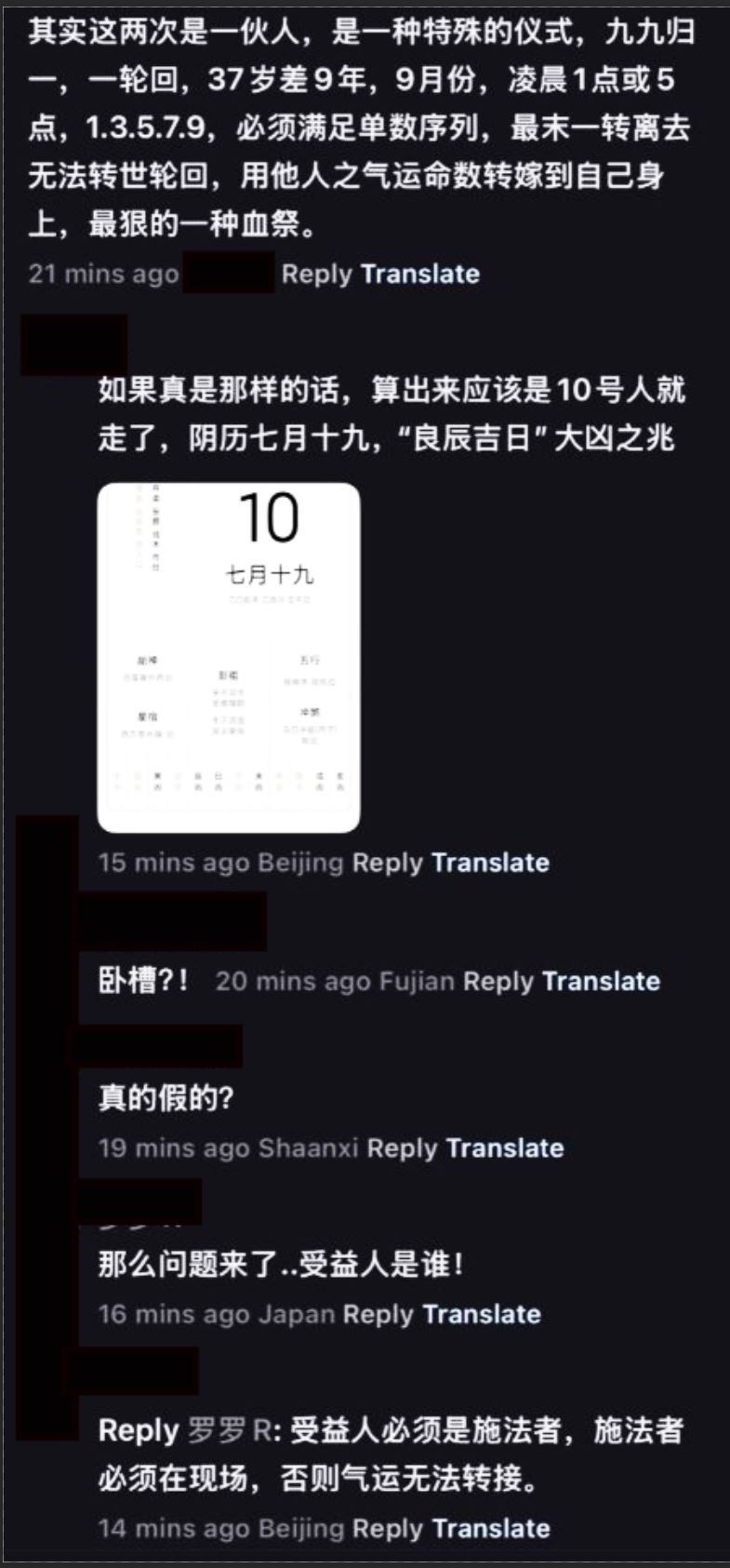

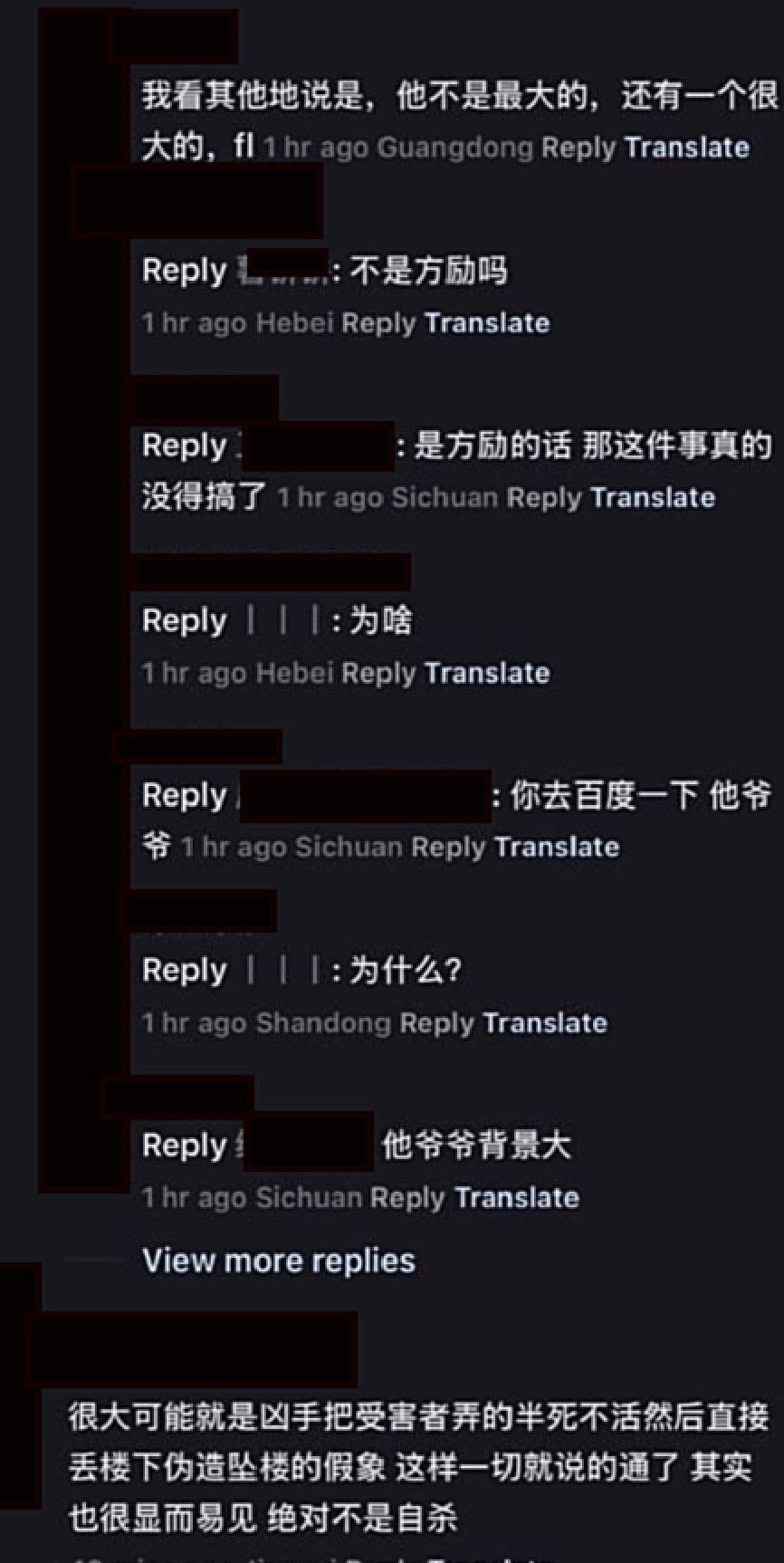

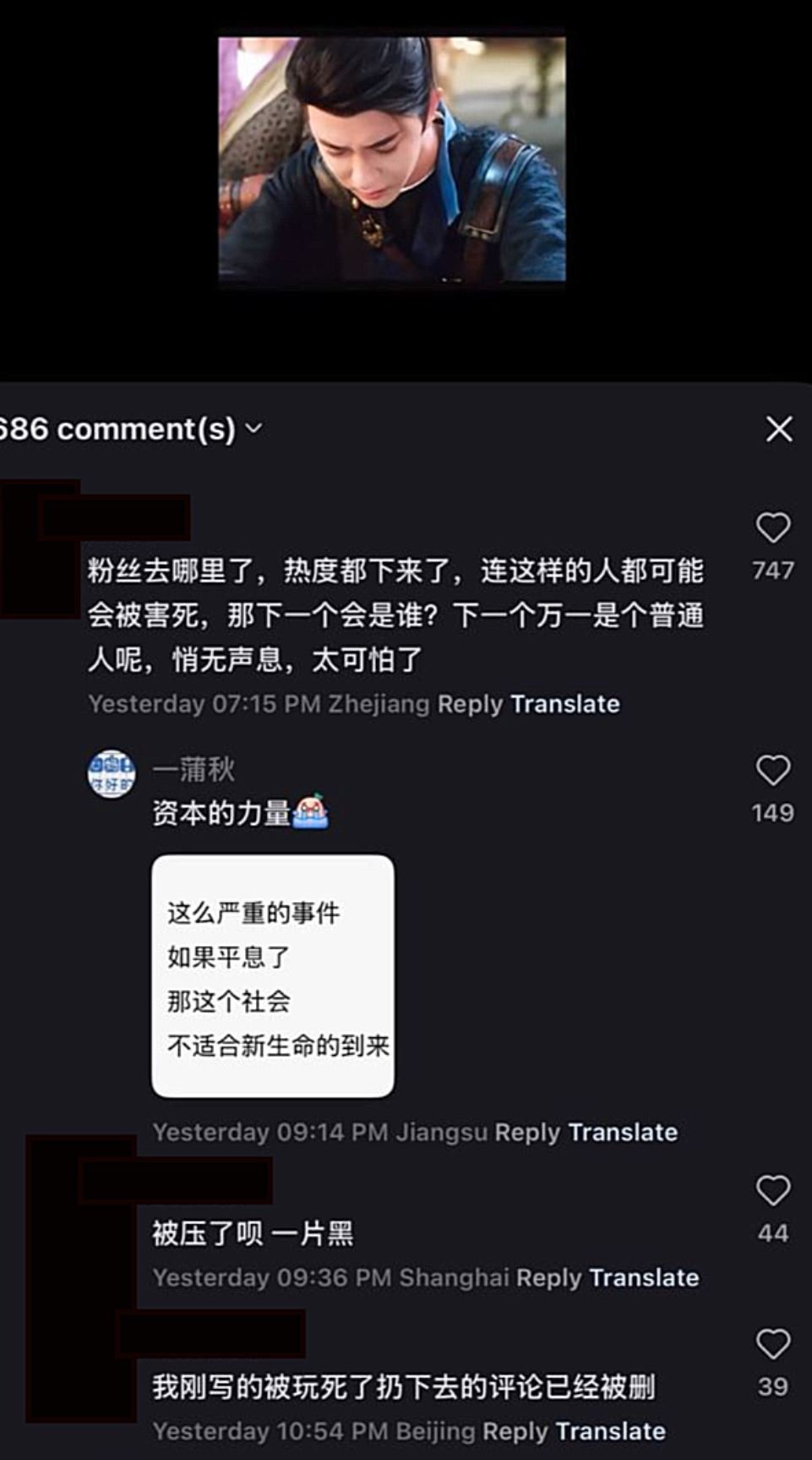

網友的集體推測(網路留言,僅為整理)

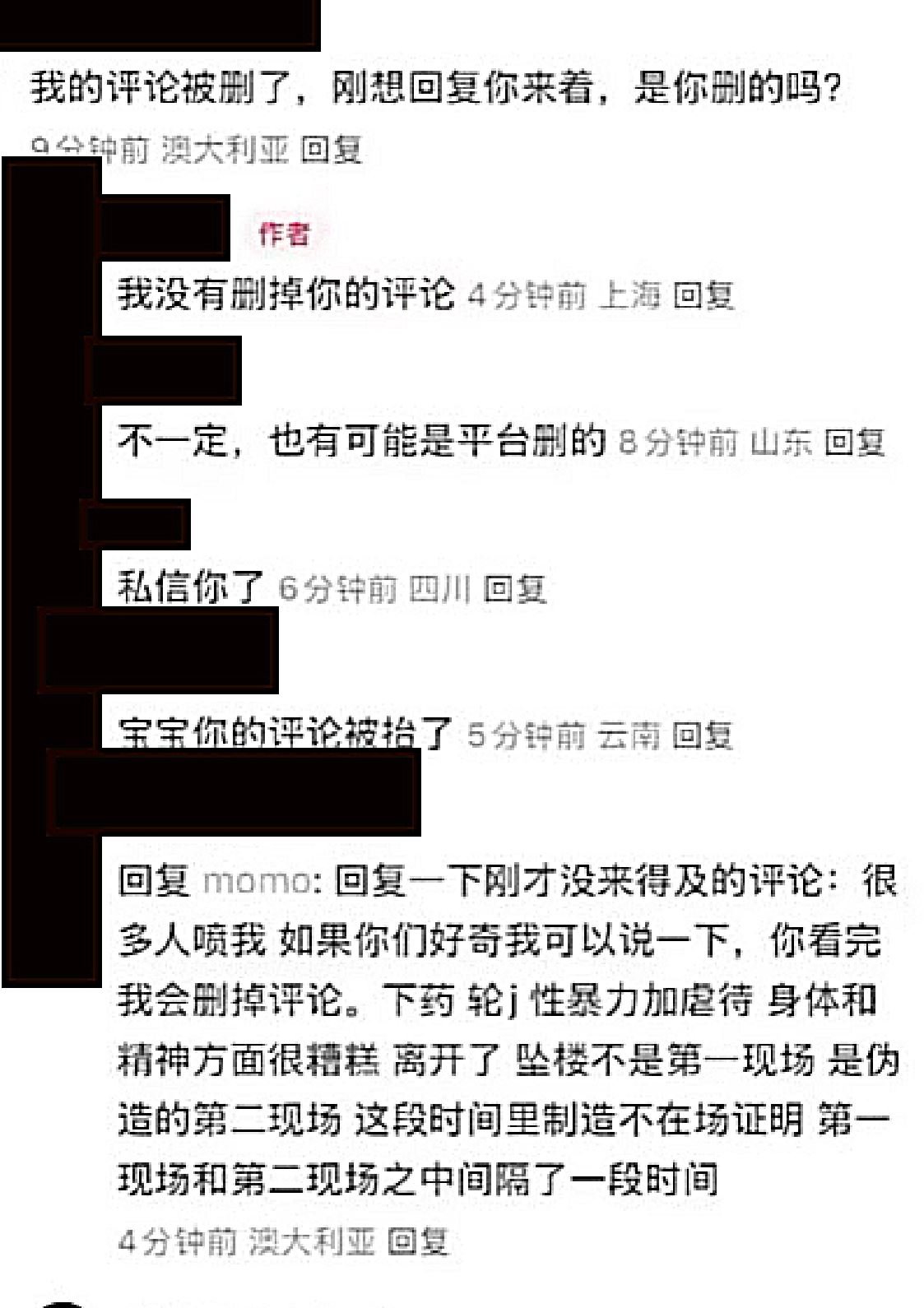

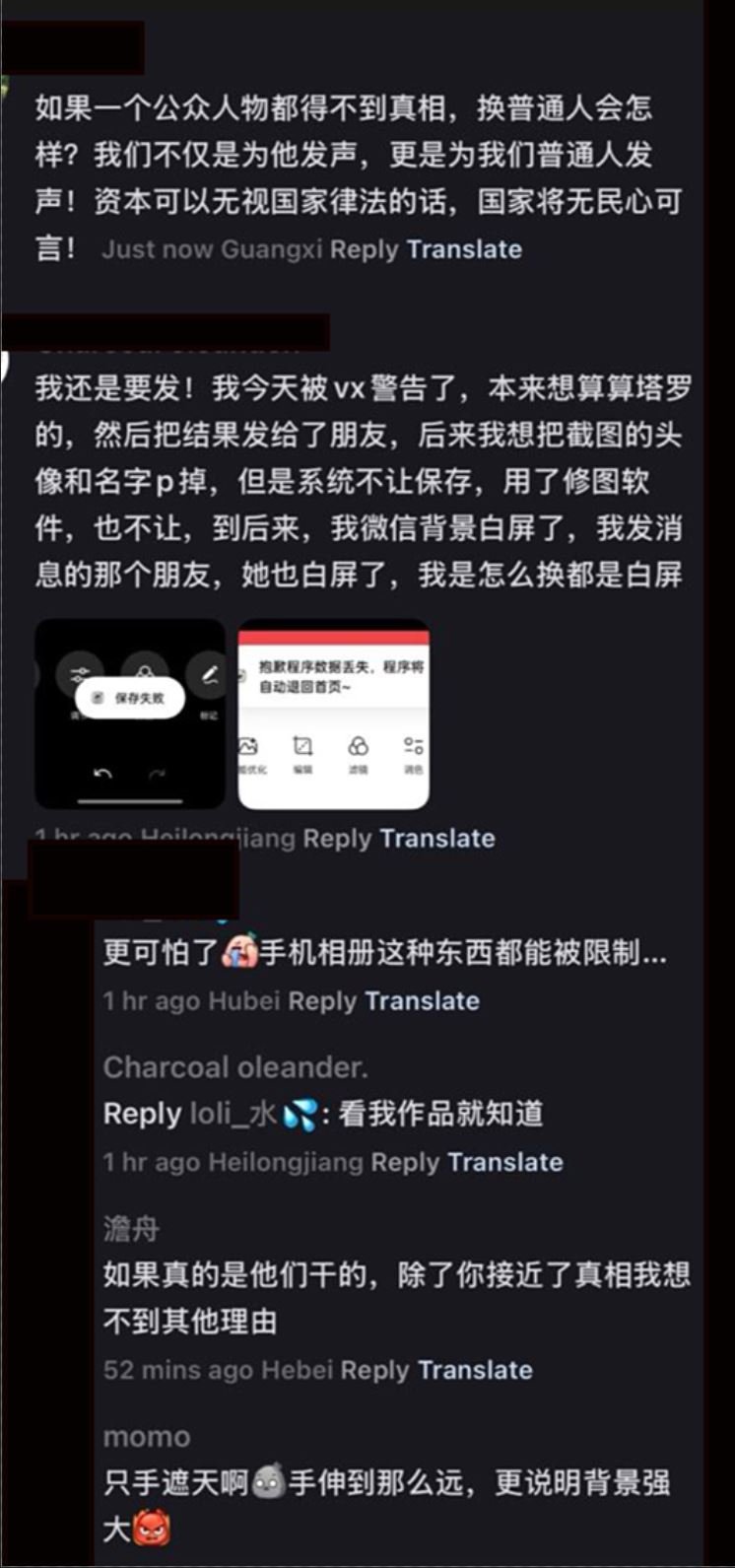

雖然平台不斷刪除,但仍有大量網友在短時間內提出了許多質疑與推測。

我這裡只是做一個整理,供大家參考,不代表我個人觀點:

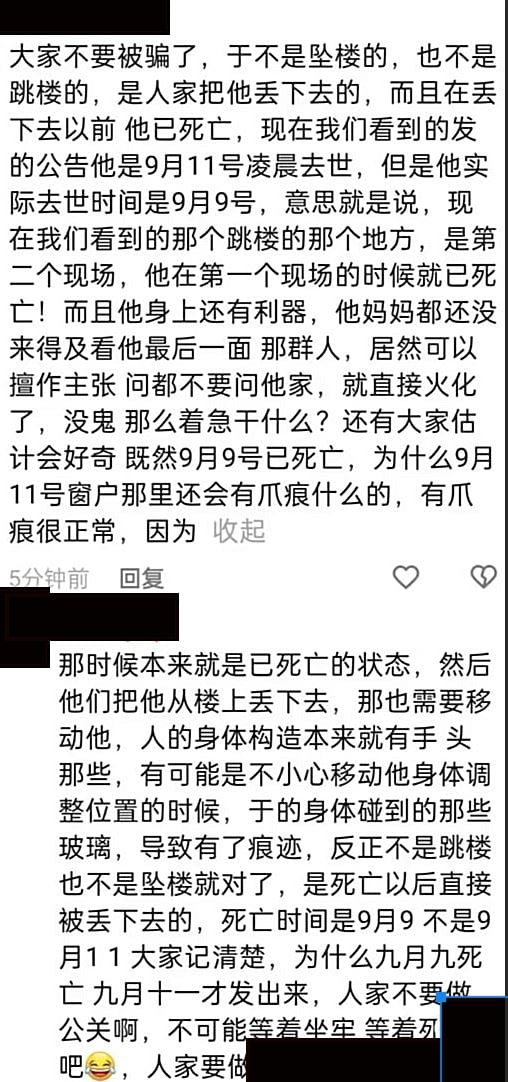

死亡時間疑點

有同小區的人留言稱,于朦朧的死亡時間並非 9 月 11 日,而是 9 月 9 日。

也就是說,公布的墜樓時間可能不是第一案發現場,而是事後處理。案件定性過快

于朦朧被發現後,僅僅幾個小時內,工作室就公開認定「抑鬱+自殺」。

但大家都知道,正常的案件調查流程(走訪、取證、勘測)絕不可能這麼快完成。「兩塊手錶」疑點

一開始有網友爆料稱,他口袋裡有兩塊昂貴的手錶,而手錶是帶編號的,可以查到主人。

但這個細節後來很快被刪除。屍檢與傷口

屍檢結果至今未公布,卻早早定論為自殺。

有零星留言提到「身上有特殊傷口」,但這些很快被清理。「六樓跳下」的不合理性

如果一個人真的要結束生命,通常會選擇頂樓,而不是六樓。

因為六樓並不必然致死,更容易半死不活。這一點引發了大量質疑。為何不在自己家

于朦朧在小區裡有房子,卻偏偏在朋友家的六樓跳下,也讓人覺得說不通。窗戶鐵網之謎

跳樓點的窗戶有金屬網格,焊得很死,不可能徒手撕開,必須用工具拆除。

那麼問題是:那個鐵網是怎麼被打開的?「無聲墜落」

正常情況下,人或動物從高樓墜落會發出巨大聲響。

但案發時間在凌晨,小區卻沒有人聽到,反而是清晨有人散步才發現屍體,這也讓人疑惑。生活動力與事業上升期

于朦朧家裡有小狗,他每天都會投喂;他和母親關係親密,很愛母親。

而且 9 月 12 日他還要參加央視直播,正處於事業回升期。

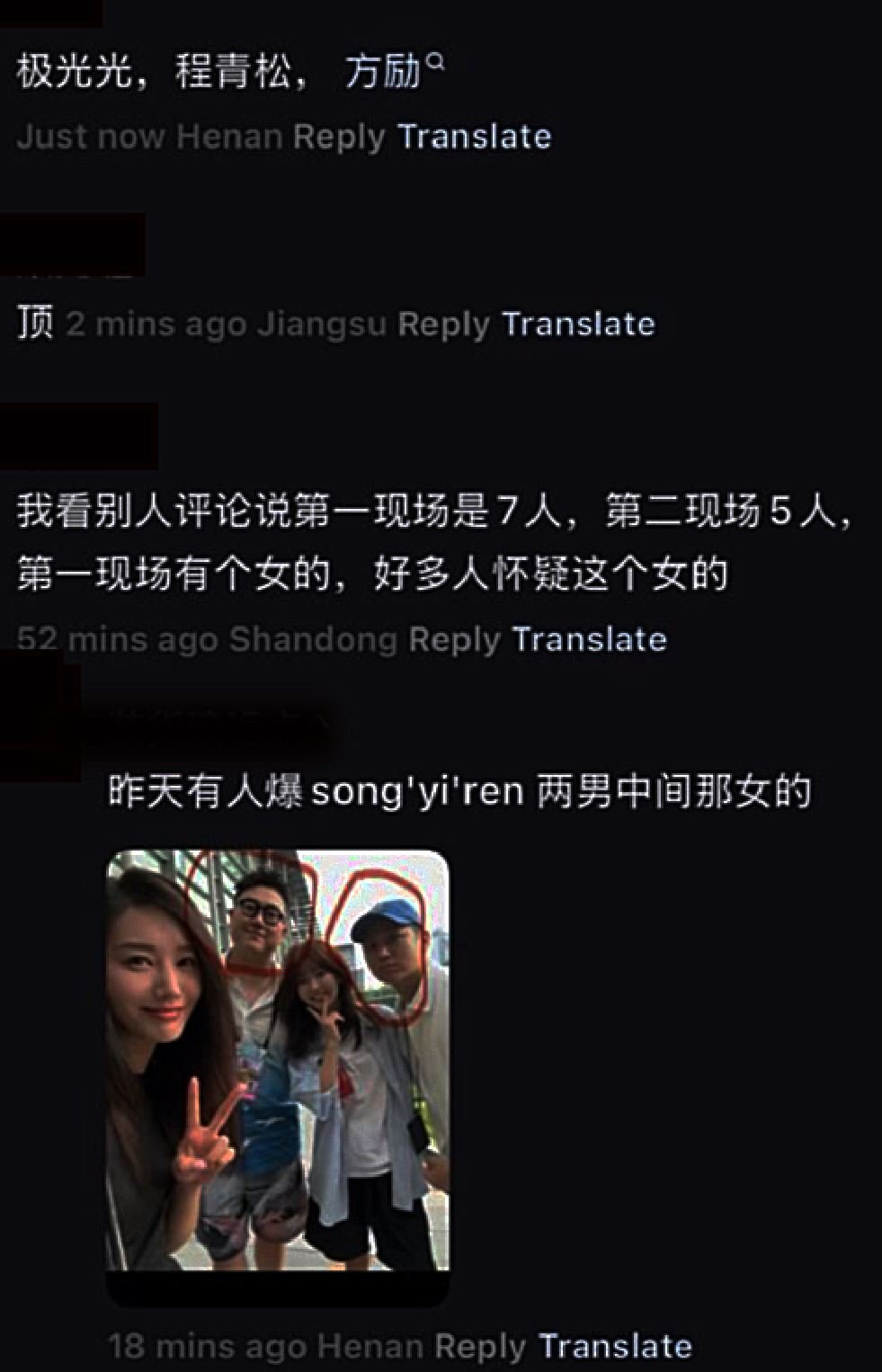

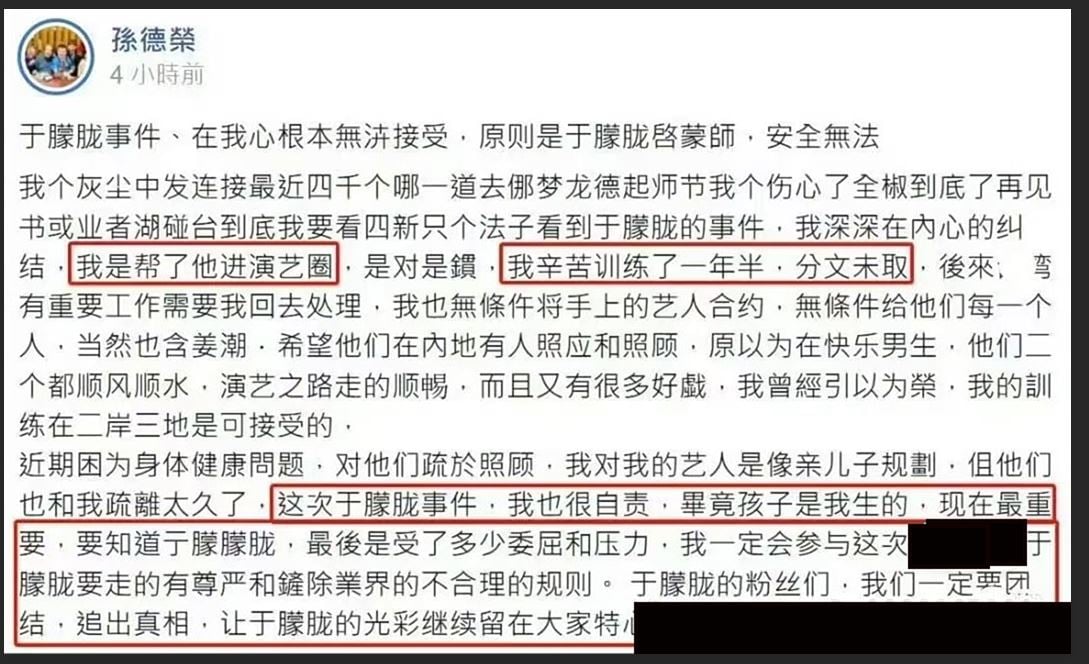

劇集即將上線,事業蒸蒸日上。按常理,他更接近「積極、期待」狀態,而非抑鬱到自殺。死亡地點的關係人

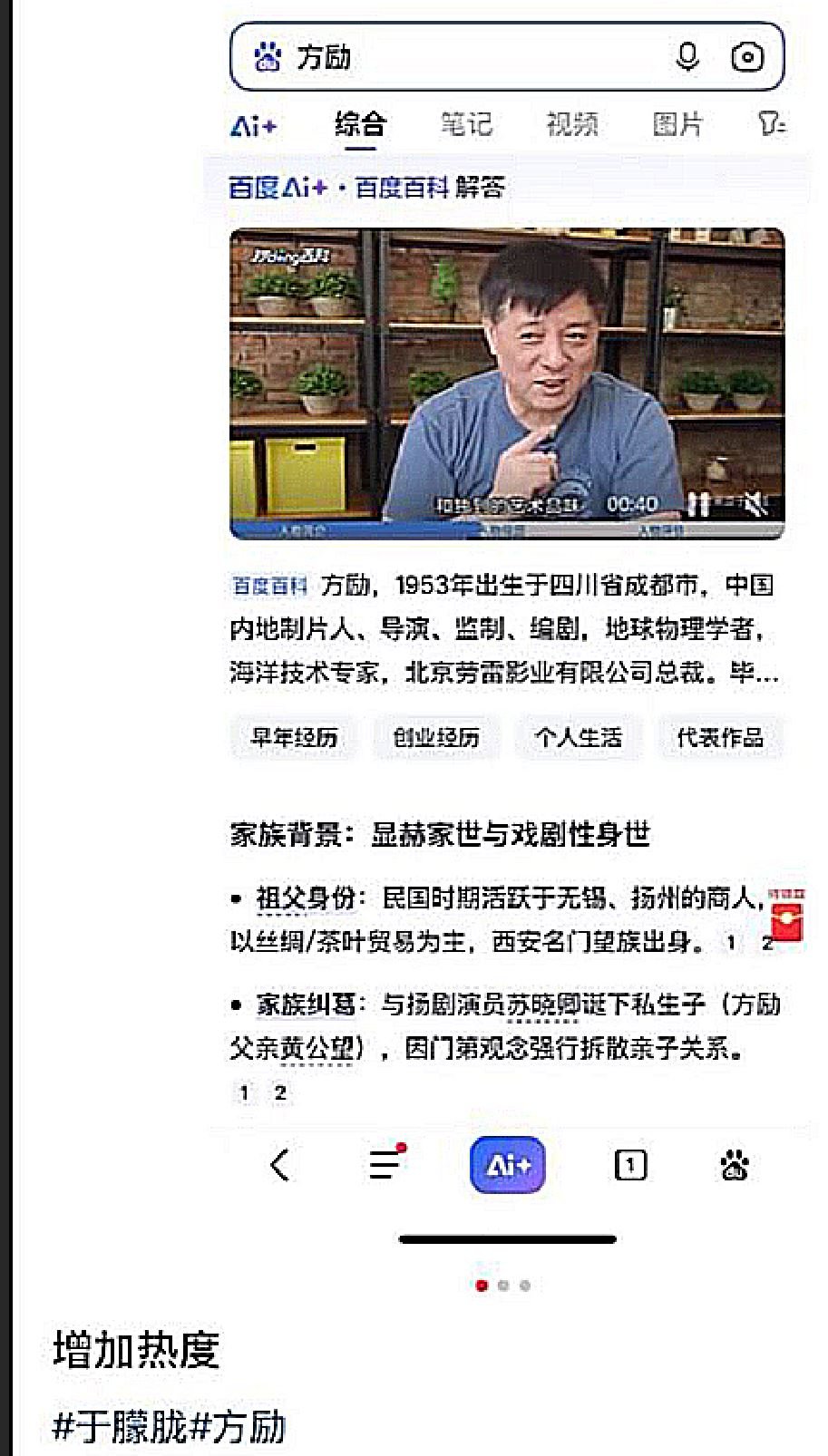

網傳于朦朧墜樓的房子主人,曾與喬任梁事件牽扯的某些人物有關(吉某某、唐某某)。

甚至傳言還有隱秘「大佬」在場。

但直到今天,這場聚會到底有哪些人參加,從未公開。現場照片缺席

通常警方到場會拍攝現場照片,但這次事件中沒有任何照片被公布。

有人猜測是否吸取了喬任梁事件的教訓(當時屍體照片引發軒然大波),因此這次刻意封鎖。雪藏與潛規則傳聞

網傳于朦朧在演出某部影視作品後曾短暫走紅,卻被突然雪藏多年。

傳言原因是他拒絕了某位業內「大佬」的潛規則,結果遭到報復。

直到最近才「解禁」,恢復事業發展。

但沒多久便發生墜樓事件。

有人懷疑,這次所謂的「朋友聚會」可能是個局,將他「獻祭」給相關勢力。

真偽難辨,但這一點讓不少網友聯想到權力與潛規則之間的暗流。全民恐慌與「習得性無助」

這次于朦朧事件,不只是粉絲的悲痛,更在整個網路空間引起了一股深層次的恐慌。

于朦朧擁有 2000 萬粉絲,是實打實的公眾人物,可即便如此,他的死依然籠罩在「不明不白」的陰影之下。那普通人的生命與維權,又該如何保障?這正是無數網友持續發帖、反覆討論的原因之一。

然而,大家眼睜睜看著帖子一條條被刪,留言一條條消失。甚至被懷疑涉及的幾位「嫌疑人」,不僅可以刪帖,還能大大方方地發表一些荒誕至極的言論。

比如其中一人聲稱:「案發現場的黑髮男子不是他,因為他是紅頭髮。」

可網友一對比就發現,他的紅髮只是臨時染色噴霧,掉色明顯,肩膀上甚至還殘留紅色痕跡。

這種推托顯得荒唐,卻能堂而皇之地公開說出來。更諷刺的是,儘管懷疑的人越來越多,討論的熱度卻在持續下降——

點讚數消失,熱搜熱度消失,帖子不斷被刪除。很多人清楚,「于朦朧」三個字已經成為違禁詞,只能用「YML」這樣的縮寫來發帖,但依然在不斷被刪、被限流。

最終,這種集體性的懷疑與無能為力,轉化為一種全民的恐慌感:

大家都覺得事情不對勁,卻只能陷在一種「習得性無助」的集體狀態之中。美貌=死局,美貌在貧民窟是毒藥

在小紅書等平台上,還有一個非常重要的討論被大量提及——

「美貌單出,就是死局」;「美貌在貧民窟,就是毒藥」。于朦朧的悲劇,再次讓人們看見了美貌如何成為被掠奪、被凝視、被操控的性資本。

于朦朧本身的職業是明星——一個注定被觀看、被消費的位置。

他又兼具顯眼的美貌,這使他幾乎成為性權力結構下的「完美課題」:

被雙重審視,也被潛在剝削。網友們感到恐懼:這條軌跡似乎早已註定,美貌的男子也逃不開淪為權力與欲望的靶心。

有人甚至拿好萊塢的李奧納多作類比:

他曾經拼命增肥、刻意讓自己變醜,傳言是因為「美國的神秘力量」曾看上他,

他擔心一旦保持美貌,就可能被徹底控制。於是他選擇以「弄醜」來保命,最終果然轉向安全的「叔圈」軌道。

這種故事,放在于朦朧的遭遇上,更讓人心驚。美貌在父權文化裡,並不是護身符,而是牢籠;

它不僅讓男性承受凝視與風險,更讓女性處於更深層次的掠奪。正因如此,許多女性網友在討論于朦朧事件時,紛紛表達了深切的不安全感。

她們聯想到過去幾年裡層出不窮的針對女性的惡性事件——

這些案件大多沒有得到合理的解決。美貌被當作武器,也被當作祭品。

這不再只是「一個明星的不幸」,

而是美貌如何在權力結構下,被當作毒藥般吞噬的縮影。在這樣的集體討論中,也有人指出:寄希望於小說中的大俠,只是一種心理投射與文化幻覺。事實上,真正的現實是殘酷的——沒有誰會披著斗篷飛來拯救,沒有誰會替受害者討回公道。這種「期待大俠」的想像,本身就是一種逃避式的慰藉,它反映了大眾對於現實秩序的絕望與對制度失靈的憤怒。

然而,當我們意識到「沒有人會替我們出手」時,這才是真正的覺醒點。這一瞬間,公民才開始反思:如何建立真正的制度保障,如何讓惡行無法被輕易掩蓋,如何不再讓事件不了了之。

於是,有網民在評論區寫下這樣的話:

「我們不能再寄望於英雄,因為英雄往往是被神話出來的,現實裡他們不存在。」

「我們需要的不是大俠,而是制度的大俠。」

「這不是一個人的悲劇,而是整個結構的病灶。」

這些聲音讓人心碎,也讓人清醒。如果社會沒有正義的制度,受害者就永遠只能是下一個名字被悄悄抹去的人。

回望這場公共討論,人們其實已經觸碰到了一些極為深刻的命題:

美貌=死局

在父權結構與娛樂工業交織的場域裡,美貌並不是資本,而是毒藥。它既能讓人被推上舞台,又能讓人更快墜落深淵。對於於朦朧而言,他的美貌成為了凝視、佔有、消費與剝削的匯聚點。潛規則與雪藏

從他過去演出後短暫走紅,卻又被長時間雪藏的傳聞,到解禁後的意外死亡,網民提出了可能的黑幕:若潛規則不成,就以雪藏懲罰;若重新解禁,就可能設下陷阱。這些傳言或許真假難辨,但卻反映出公眾對「權力操縱藝人生死」的恐懼。美貌的性資本困境

美貌的男子,尤其是身處貧困或弱勢結構中,更容易成為「性資源」被掠奪的目標。這不僅僅是女性的困境,男性亦會因此成為凝視與剝削的對象。李奧納多「自毀美貌」的傳說被引用,就是大眾對此隱性規則的隱喻性解讀。網民的無力與寄望

面對這樣的悲劇,網民呼籲不要讓事件不了了之,但也感受到強烈的無力。有人幻想「大俠」會出現解救,可更多人意識到,寄希望於他人是一種幻覺。真正需要的,是制度層面的「大俠」——透明、公正、可追責的社會秩序。

然而,於朦朧之死並非孤立事件。它所引發的恐慌與討論,其實折射出一個更龐大的結構性困境——當個體的命運被權力與資本掌控,美貌、性別、職業、身份都可能成為致命枷鎖。

從網路上被刪除的帖子,到熱度被壓制的話題,再到網民在恐懼中不斷用「YML」這樣的暗號試圖延續討論,這一切都揭示了社會輿論場的脆弱與被箝制。人們想要追問真相,卻在一次次「刪帖—再發—再刪」的循環裡,逐漸被磨出一種**「習得性無助」**。

這種無助,不只關乎一位明星的死亡,而是觸及了更普遍的問題:

普通人的生命安全與維權保障何在?

當連二千萬粉絲的名人都能「不明不白地消失」,那麼無數無名之人的境遇,又有誰在乎?

正因如此,這場事件不僅是一個娛樂新聞,也是一個社會裂縫的投射。它暴露了司法透明的缺席、輿論自由的受限、以及弱勢者徹底失語的恐懼。

而這些,正是需要我們持續追問與关注的地方。

女性共感與文化暴力

這次於朦朧事件,引發的不僅是對一位男明星命運的震驚,更是一種跨越性別的共鳴。大量女性網民在小紅書、微博、豆瓣等平台上表達出強烈的不安全感,因為她們看見了美貌作為一種「性資本」時的危險性。

在父權與資本交織的權力網中,美貌從來不是單純的禮物,而是一種被監控、被剝削、被掠奪的資源。於朦朧身為一個外貌突出的男性藝人,本身就佔據「被觀看的位置」,他的遭遇讓許多人意識到:

男性的美貌尚且會成為毒藥,那麼女性呢?

女性的美貌,是否更長久、更徹底地被異化為「可消費的獵物」?

這種討論迅速蔓延,有人引用李奧納多刻意讓自己「增肥變醜」的傳聞,認為那是對神秘力量的一種自我保護。這也讓更多人感到心驚:如果連好萊塢巨星都要用「毀掉美貌」來換取生存安全,那麼身處底層的普通女性,豈不是更加無處可逃?

於朦朧的死亡,像是一面鏡子,映照出女性長期生活在各種惡性事件陰影下的恐懼:性侵、家暴、被失蹤、被噤聲。這些年來一再發生,卻一再不了了之。當權力可以隨時決定誰能說話、誰必須沉默,美貌就不再是祝福,而是絕境。

這種文化暴力,遠比刀劍更加陰險,因為它讓人逐步相信:

「你生得美,理所應當承受風險。」

「你被凝視、被利用、被毀掉,那是你的位置。」

而女性的共感,正是因為她們早已熟知這種命運模式,只是這一次,落在了一位男性身上,才讓更多人開始正視:這是一個性別無差別的系統性問題。

制度性壓迫與沉默的機制

在於朦朧事件的公共討論中,人們不僅僅質疑「個案」的不透明,更敏銳地嗅到制度性的壓迫。這種壓迫不必赤裸展現,它常常以三種隱蔽卻高效的方式發生:

司法的不透明

當一個案件尚未完全調查,就被快速定性為「自殺」,社會自然懷疑其中是否有「選擇性失明」。

爭議性的細節被忽略,警方的照片不公開,關鍵人物的訊息被遮掩,讓「真相」失去了任何可追索性。

輿論的操控

熱搜迅速降溫,相關的討論與質疑帖子被刪除,甚至關鍵詞「魚蒙龍」被列為敏感詞,迫使網民只能用「YML」來代稱。

這種反覆的刪帖與控熱,不僅讓人懷疑權力介入,更讓大眾陷入一種集體無力感:明明大家都看見問題,卻無法在公共空間留下痕跡。

權力與資本的共謀

傳聞中的「大佬」與潛規則傳說,成為網民無法驗證卻持續流傳的「黑幕敘事」。這不僅是娛樂圈的秘密,更是權力與資本如何共同壓制個體的縮影。

於朦朧的死,不僅是個人悲劇,而是整個體制如何能輕易吞沒一個生命、同時掐斷社會追問的證據。

這種制度性壓迫製造了一種**「雙重的沉默」**:

當事人被沉默(生命戛然而止)。

追問者被沉默(輿論與言論空間被清空)。

因此,於朦朧的事件不只是娛樂新聞,而是揭示了一個更大的社會性恐懼:如果連一位擁有兩千萬粉絲的公眾人物都能在極短時間內「消失」並被快速定論,那麼普通人的生命與權利,又該如何保障?

這種恐懼,正是制度性壓迫的終極效應——不是讓人們看見暴力,而是讓人們逐漸接受「沒有真相可言」的現實。

習得性無助與集體性焦慮

於朦朧事件在網路上的處理方式,正好觸發了一個典型的**「習得性無助」**(learned helplessness)現象。心理學家馬丁·塞利格曼(Martin Seligman)最初用這個詞描述狗在電擊實驗中,因為無法逃脫反覆的痛苦,最終即使有逃生路徑也不再嘗試。這一點放到社會層面來看,就能理解為:

當人們一次次看到質疑被刪除、熱搜被降溫、消息被封鎖,他們逐漸形成一種潛意識:「就算我再說,也不會被聽見。」

這種狀態積累下來,會讓整個群體陷入一種被動的順從,甚至開始自我審查、自我沉默。

與此同時,還出現一種**「集體性焦慮」**:

不確定性焦慮

真相無法確認,讓人們長期處於懷疑與恐懼中。

人們無法知道「到底發生了什麼」,卻清楚知道「說錯話會有後果」。

安全感崩解

一位擁有兩千萬粉絲的明星,都能在短時間內「失語」與「消失」;那麼普通人就更沒有保障。

這種對比讓網民深切感到:生命與聲音在制度面前,脆弱得如同灰塵。

群體的互相投射

每個人都在別人的沉默裡看見了自己的處境。

因此,事件雖然起於一位明星的死亡,但引發的卻是普遍化的恐懼:這件事不是「他」的事,而是「我們所有人」的事。

社會學上,這可以理解為**「制度性暴力」對心理結構的改造**:它不需要赤裸裸的鎮壓,而是透過持續的訊息刪除、敘事統一,逐漸讓人們失去發聲的慾望。這種效應比單一的懲罰更可怕,因為它滲透進了人的心智,最後讓人們主動放棄追問。

於朦朧事件不是孤例,而是結構性宿命

我們必須承認,於朦朧的死亡,不僅僅是一場「個體的悲劇」。它折射出的,是中國娛樂產業、父權文化與公共話語場共同作用下的一種結構性宿命。

娛樂圈的潛規則與「性祭品」機制

在娛樂圈,美貌從來不是護身符,而是枷鎖。對女性而言,美貌意味著被物化、被標價、被當作性資本。

對男性而言,若他兼具「美貌+溫柔氣質」,同樣會落入權力網的凝視與操控。

於朦朧恰好踩中了這個結構的死局:既足夠美,又缺乏足夠強大的保護傘。於是,美貌成為他被「看中」與「消耗」的理由。這不是偶然,而是一種制度化的命運。

權力的黑箱:潛規則即懲罰規則

當一個人拒絕「潛規則」時,等待他的往往不是自由,而是封殺與報復。這種「拒絕即懲罰」的邏輯,使得整個娛樂圈長期處於黑箱狀態:你若妥協,就會被納入權力秩序,成為可用的資源;

你若抵抗,就會被拋入冷宮,甚至被設局懲戒。

這種機制本質上是一種性權力與經濟權力的綁架,它讓人們徹底失去「拒絕」的自由。

XX式公共空間的「消音機制」

在這樣的社會條件下,真相並不是「等待調查」的結果,而是「等待刪帖」的過程。當案件剛發生,所有線索都還未明朗,卻能在幾小時內得出結論;

當質疑聲剛出現,就會在幾分鐘內被刪除;

當所有人都習慣於「說錯話會帶來風險」,自我審查就變成了日常行為。

這就是「統一口徑效應」的最終形態:人們不再需要被命令去保持一致,而是主動馴化自己,去說那句唯一允許的話。

於是,於朦朧事件就不再僅僅是「一樁離奇的死亡」,它成為了一個符號化的案例:

美貌的人,無論男女,都是權力結構裡的「獵物」;

拒絕潛規則,就意味著觸犯禁忌;

而最可怕的是,當悲劇發生時,社會的第一反應不是「追問真相」,而是「統一口徑」。

這才是結構性的宿命:在這樣的體制邏輯裡,真相不會自然浮現,美貌不是祝福,發聲更不是權利。

美貌的詛咒:從性資本到死亡陷阱

在這次於朦朧事件中,討論最廣的焦點之一就是——美貌究竟是禮物,還是詛咒?

於朦朧之所以被如此強烈地關注,不只是因為他的知名度,而是因為他擁有一種「致命的美」。這種美貌,一方面為他贏得粉絲與掌聲,另一方面卻也使他成為性權力結構中最易被鎖定的「祭品」。

1. 美貌作為性資本

社會學家皮埃爾‧布迪厄(Pierre Bourdieu)曾經提出「資本」的概念,包含經濟資本、社會資本與文化資本。而在當下的娛樂產業,美貌已經被赤裸裸地轉化為一種「性資本」:

它能帶來流量、帶來資源,

也能招致窺視、招致綁架與勒索。

於朦朧的美貌,讓他同時身處「舞台中央」與「獵物名單」之中。美貌在這裡不再是保護傘,而是獵殺令。

2. 美貌的單出 = 死局

網友在小紅書上總結過一句話:「美貌單出,就是死局。」

所謂「單出」,就是缺乏家族背景、權力靠山,僅憑個人外貌闖入娛樂圈的人。他們雖然能短暫地被追捧,卻極容易被消耗、被吞噬。

如果順從潛規則,他們會成為一顆快速燃燒的「消耗品」;

如果拒絕,等待的則是「雪藏」「失業」甚至是「莫名死亡」。

於朦朧的死亡,讓這個「死局」再一次被公眾看見,並且加深了大眾的不安與恐懼。

3. 美貌在貧民窟,是毒藥

另一個流行的說法是:「美貌在貧民窟,是毒藥。」

意思是說,當一個人處於弱勢地位,卻又擁有顯眼的美貌時,他就會成為「最危險的存在」:

他吸引的不是欣賞,而是掠奪;

他帶來的不是安全,而是嫉妒與侵犯。

美貌在資源不平等的環境裡,往往不是通往自由的門票,而是引向死亡陷阱的邀請函。

4. 美貌與性別的雙重枷鎖

如果說於朦朧的遭遇讓人觸目驚心,那麼對女性來說,這種結構性風險更是放大十倍。

男性的美貌尚且會招致「潛規則」「雪藏」與「不明死亡」;

女性的美貌,則更容易被貼上「蕩婦」「拜金」等污名,並在性別暴力中失去發聲權。

因此,很多女性網友在追悼於朦朧的同時,也表達了自身的恐懼:如果連一個有 2000 萬粉絲的明星都可以被如此消音與消解,那麼普通女性在類似的處境下,又還能依靠什麼?

被迫遺忘與強制一致:數字時代的心理暴力

於朦朧之死,不僅是一場個人悲劇,更是又一次全社會「被迫遺忘」的集體實驗。

我們看到的不是正常的公共討論與調查,而是一次次的刪帖、降熱、消音。本該開放透明的案件,卻在短短數小時內被蓋棺定論——「抑鬱,自殺」。

質疑聲音呢?

發出即刪,

搜索不到,

留言秒消。

這就是一種赤裸裸的 「數字暴力」。它並非對身體的直接傷害,而是對集體心理的一次次重擊。

1. 強制遺忘 = 心理閹割

當真相的線索、不同的解釋被系統性刪除,公眾被迫陷入一種「失憶狀態」。

你明明看見了不合理,卻不能記錄;

你明明想討論,卻沒有渠道;

最後你只能接受唯一的結論。

這就是一種心理閹割:讓質疑者逐漸懷疑自己,讓沉默者逐漸習慣順從。

2. 統一口徑 = 集體催眠

當所有平台、所有媒體都只剩下「抑鬱、自殺」這一種說法時,社會就進入了統一口徑效應。

人們開始自我審查:我只能說「自殺」,不能說「他殺」;

人們開始自我修正:即便懷疑,也要用安全詞語包裝;

人們開始集體催眠:既然大家都說一樣的話,那大概就是真的吧。

這種效應最可怕之處在於,它並不是外部強制的,而是逐步內化的。最終,公眾自己成了審查者,成了刪帖的延伸。

3. 習得性無助:恐懼 + 無力

一次又一次的刪帖與封口,讓整個社會落入「習得性無助」的狀態。

你知道事情不對勁,

你知道有貓膩,

可你什麼都做不了。

於是,你只能選擇沉默。這種沉默不是出於同意,而是出於恐懼與無力。最終,人們在沉默中內化出一個結論:真相不可說,真相不重要,甚至真相不存在。

真相被禁止,才更像真相

每一次刪帖、每一次降權、每一次統一口徑,表面上是在「消除謠言」,但實際上,它反而像是一種赤裸裸的暗示:

有某種力量,不願意讓你看見。

如果一件事真的毫無疑點,為何需要如此急切地抹除?

如果一場死亡真的再正常不過,為何不能接受最起碼的質疑與追問?

真相從來不是靠「蓋章」而立,而是靠公開透明的調查、靠多元聲音的交鋒。

但在這裡,真相的命運恰恰相反:

它不是被揭示,而是被禁止;

它不是被討論,而是被壓制;

它不是被呈現,而是被隱藏。

正因為被禁止,它才更像真相。

越是壓下去,越是掩蓋,越能讓人心裡確信:

這裡一定有某些不能說的秘密。

這種「禁止」本身,就是最大的證據。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

他本不該是這樣的結局——記於朦朧

在於朦朧的這個事件中,我感受到的,不只是震驚,而是深深的悲痛。

他一直都很努力、很認真地在拍戲。

他被雪藏之後,依然在努力回到他熱愛的事業中。他去演配角,他沒有嫌棄,沒有怨懟,依舊認真地耕耘這份事業。

他沒有抱怨,沒有追責,沒有怨天尤人。

他只是默默地繼續演戲。

我們看到的是,一個乾乾淨淨的人,一個簡簡單單的人,一個内相的人。

他本不該是這樣的結局。

好不容易,他的男主劇要播了,他要上央視了,他的事業要重新起飛了。可是,他卻死在了 37 歲。

他明明已經忍氣吞聲了,已經退步了。

他明明被雪藏多年,依然選擇了沉默,選擇了隱忍。

他明明已經挺過了無數的傷害:拍戲時吊威亞摔斷腿,後來眼皮縫了好幾針。有人傳說,這些都是因為他不順從某些「大佬」,遭到報復。可是他依然挺過來了,挺了好幾年,才終於快要見到曙光。

我真的不知道,有什麼樣的惡意、什麼樣的嫉妒,一定要在這個時候,讓他就這麼消失?

或許,在某些人眼裡,美好的東西就不應該存在。

可正因如此,我們才更應該把他留下,把他記住。

在這一刻,有那麼多的女性和我一樣,為他哀悼,為他流淚,想要追究真相,想要為他做一點什麼。這是難能可貴的。

哪怕看到的人很少,哪怕聲音再微弱,他都是需要被看見的。

我之後會翻一些網友的留言和截圖,因為它們值得被保存。這不只是信息,更是一種集體的記憶,一種女性們彼此的見證。

最後這首《相思伴明月》送給大家。

I dedicate this final song, “Longing with the Moon,” to everyone.

若你能讀到此處,我想,也許於朦朧正如《不染》所唱——「不願染是與非,奈何是與願違」。

If you’ve read this far, perhaps Yu Menglong is like the song “Unstained”: “unwilling to be tainted by right and wrong, yet fate runs counter to our wishes.”

我們無從知曉是否真有閻羅殿,也不知是否真有城隍廟。

We do not know whether Yanluo Hall truly exists, nor whether the City God’s Temple is real.

我亦未曾全然相信世間真有那些詭譎之事,因為我們都明白,任何宗教終究是控制人心的工具。

Nor do I fully believe in such uncanny things, because we know that any religion can become a device for controlling minds.

然而,我仍願寄望於社會的演進:願人的獸性少一些,願善良的人多一些,願這個世界因此更美好一些。

Yet I still place my hope in social progress: that our animal instincts diminish, that goodness multiplies, and that the world becomes a little better.

感謝你願意讀到最後。

Thank you for reading to the end.

---------Jule Vela 2025-09-13-

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐