特寫|父母虐殺初生男嬰案 狹小法庭之內 公義如何伸張?

2019 年 8 月底,社會沸沸揚揚之際,明愛醫院接到男嬰何義文的急症個案,他才一個多月大,由媽媽抱着,陷入昏迷,臉上有明顯傷痕。醫生嘗試搶救,送往瑪嘉烈的兒童 ICU,但他最終在留醫第七天離世,生命只有短短 53 日。

義文的父母 30 歲上下,一同被控謀殺、殘暴對待兒童。但這案欠缺直接證據——既沒目擊證人,亦沒兇器。兩人堅稱可能是大約兩歲的哥哥誤傷弟弟,手機片段看到他試過跪坐在弟弟身上搖晃他。控方指控,猛力、重複搖晃男嬰的其實是父母。

謀殺罪成要判終身監禁,7 位陪審員商議大約 4 個半小時就達成一致裁決,時間不算長。

審訊時,他們如何被展示證據?控辯訴諸常理、引發同情,法官的引導如何幫助陪審團聚焦在關鍵議題?「Mr. Donald,我難以相信你的陳詞基礎是這樣。」

法官胡雅文瞪大眼,邊說邊翻閱桌上的文件。陪審團才退入休息室,她立即對代表男嬰父親的大狀 Richard Donald 表達不滿。

這宗謀殺案在高等法院一個狹小的法庭審理,記者席左邊是律師席,右邊就在法官的高台,微微仰望就清楚看到她的表情。對面不遠處是陪審員席,7 個人的反應一目了然。

誰是主犯?

審訊來到第 19 日,Richard Donald 剛剛花了數十分鐘,緩緩地講出他的結案陳詞。

「這宗案沒有證人目擊事件,控方全憑專家證人推測,但專家的意見純屬推論,有機會出錯。」

刑事案控方舉證要達到毫無合理疑點,Donald 面向陪審團,力陳控方的證據疑點重重,不足以將他的當事人定罪。他甚至引用控方專家的證供,支持辯方案情。

「據專家所說,如果男嬰真的被人用手捉住猛烈搖晃,應該會有視網膜出血、頸部與脊椎骨折,肋骨亦應該有左右對稱的傷勢,但這些都沒有出現。」Donald 雙手在胸前比劃,作狀抱着嬰孩搖晃。

7 位陪審員分兩排坐,前 4 後 3,每人桌上都放了文件夾,他們都在聆聽 Donald 的陳詞,有人注視着他,有人望着他時皺眉、雙手交叉在胸前,亦有人望向別處。

「控方說兩名被告之中,一人傷害男嬰,另一人知道但沒阻止就是協助或鼓勵,但根本無法證明誰是主犯,誰是從犯…如果其中一人搖晃男嬰時,另一人在睡覺或者根本不在場,如何構成協助或鼓勵?」Donald 反問,循法理挑戰控方的案情。

他認為,控方若要依賴「從犯刑責」將父母同時入罪,必須證明誰人是搖晃男嬰,導致頭部致命傷勢的主犯。

「若果無法證明這一點,陪審團應該考慮案件有其他可能性。」

至於殘暴對待兒童,即虐兒罪,Donald 嘗試用家庭背景為被告說項。

男被告在工傷後沒有工作,一家靠綜援生活。Donald 說他們住在劏房,無力改善生活,誤以為男嬰發燒不危急,卻被指控為虐兒,「這樣的話,許多人都會因爲未能改善家庭環境而受到法律制裁。」

在結尾,他請求陪審團裁定首被告無罪,說畢坐下。

關鍵證詞

如辯方所說,這宗謀殺案沒有直接證據。事發在大約 100 呎的劏房,除了兩個大人,只有大約兩歲的長子及滿身傷勢的男嬰。

誰能指證父母有無虐待?

「咁多點都係 highly suspicious of 虐兒,係我見過最嚴重嘅虐兒個案之一」,中大醫學院影像及介入放射學系教授朱昭穎說。

另一天作供的是威爾斯兒科副顧問醫生陳鳳英,「……義文呢個 case,我係第一次,直頭係 textbook 入面描繪嘅傷勢,有晒咁多個傷勢,直接指示係虐兒個案。」

除了她們,控方還找來法醫、骨科、腦神經外科醫生,分析義文的臉部傷痕、腦出血、9 條肋骨骨折及大腿近膝蓋的幹骺端骨折——專家證人不約而同認為,傷勢與遭搖晃吻合,有人說是重複,有人說是猛力,大致都指向「搖晃嬰兒綜合症」。

但男嬰受到重傷並沒爭議,問題是由誰人造成、如何造成。

父母由與警員錄口供至到出庭作供,都堅稱哥哥幾次傷害過義文,打、掐、咬,抱着時跌他在地、用手機扔到他,甚至搖晃他。

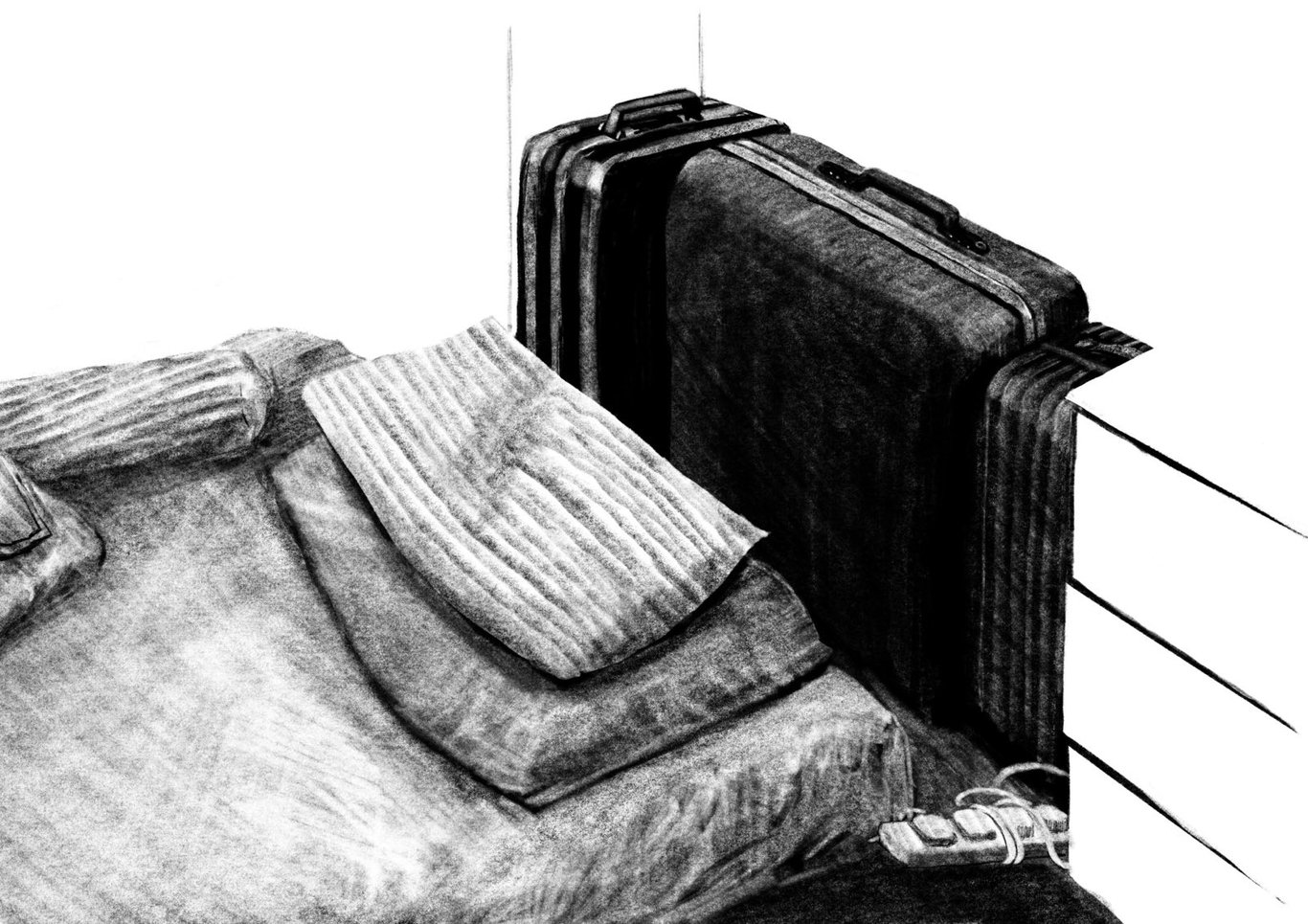

女被告說,送義文入院的朝早,她因為聽到義文大哭而醒來,見到哥哥坐在他身上,猜測哥哥從床墊旁的行李箱跳下來,弄傷了他。男被告當時在睡覺,他說看不到事件,但此前見過一次哥哥這樣做。兩人供詞似乎沒出入。

他們的說法還有手機片段佐證,有兩段顯示哥哥爬上行李箱,然後跳落床墊,有一段則顯示他跪坐在義文的大腿,不久開始上下搖晃義文,導致義文哭起來。

如果哥哥這些行為真的發生過,父母的管教、照顧自然大有問題,但謀殺是嚴重得多的指控。若有疑點,利益要給被告。

哥哥是否的確有機會誤傷義文?

「絕對唔會係一個 22 個月大嘅小朋友可以做到。」朱昭穎說。

專家雖然無法肯定是誰下手,但憑他們的發現,似乎能夠排除一些可能性。

她解釋,義文的肋骨折「非常唔尋常」,以哥哥的身高及體重,不足以造成這樣的傷勢。而且若然哥哥從高處跳下一事屬實,義文的肋骨折應該在身前,而非身後。

陳鳳英有差不多的看法,指哥哥的手掌及力度都不足以做到捉住義文搖晃的動作,亦無可能有足夠力量擠壓他的胸腔。她甚至引父母的手機片段反駁,指哥哥跳落床墊時要男被告協助,落地時會「向前摀」,落點不準。

她引睡房環境分析,據父母描述,一家四口一同睡在地上的床墊,義文睡最近牆的一邊,與行李箱有距離,認為哥哥較難從該處跳到義文的身上。

「所以我個人有懷疑,呢件事有無發生。」

這一點法官都注意到,她曾經在女被告作供的後段介入,問了一個問題:四人同睡一床,哥哥從行李箱跳落床墊的當刻,兩個大人理應感覺到?

女被告同意。她重申那天朝早與丈夫在睡覺,她是直至聽到義文哭聲才被吵醒。

不同尋常的,還有送院過程和在醫院發生的事。

男嬰反應變差的那一天,父母沒叫喚救護車,而且花了 90 分鐘才出門。

警員找到住所附近的閉路電視,問男被告為何施施然去醫院。他解釋,當時與妻子都不知道兒子情況緊急,若然知道緊急會「衝住去」。女被告同樣說,當時以為義文是感冒、發燒。

但醫生發現情況差得多。

明愛醫院兒科醫生盧溢樟憶述,當日媽媽放下義文時,「見到小朋友好軟瀨瀨」,他瞳孔放大、體溫過低、心跳過緩,已陷入昏迷。他透過電腦掃描發現義文有腦出血,通知上司,立即安排轉送瑪嘉烈兒童 ICU。

「無論我同佢講小朋友有 critical condition 啦,同埋有講可能死亡嘅風險等等嘅情況,爸爸嘅情緒都好冷靜嘅。」盧溢樟說。他與幾位明愛、瑪嘉烈的醫生,都被控方傳召作供。

「我問佢一樣﹐佢答一樣……俾我感覺係非常之冷靜,同我哋接觸開嘅家長有分別。」

那種分別,儘管是常理,盧溢樟在庭上說得清楚,「通常會講『醫生拜託你救吓佢』」,而且會盡力交代所有資訊,因為可能幫到醫生搶救。

他也憶述,媽媽安靜坐在一旁,「最後臨轉小朋友去瑪嘉烈之前,媽媽都有流眼淚」。

男嬰送到瑪嘉烈之後,幾位醫生為他做緊急手術,切開顱骨取出血塊。他出生第 47 天,就要承受這麼一個大手術。

「大腦情況幾差吓……就算病人早啲到醫院,我哋都無辦法控制到佢嘅腦壓,所以我覺得都係救唔到佢。」屯門醫院腦神經外科醫生黃瑞濤說。他是專家證人之一。

他判斷,男嬰送院時已有嚴重腦部創傷,而這個致命創傷,是在醫院做電腦掃描前的 24 小時內發生。

男被告曾經確認,義文送院前一晚至到送院前,只有他、妻子及哥哥接觸過義文。

控方憑這一點,加上專家證詞,認定搖晃義文、令他傷重致死的是父母,即使是其中一人下手,另一人知道但沒阻止,兩人都要負同等刑責。

「Terrible Two」

在幾條呈堂片段中,哥哥好動,會向鏡頭笑,牙牙學語向媽媽說話,又會與爸爸一同躺在床墊上。

自從父母前年還押,哥哥交由社署安排照顧。他大概不知道爸爸、媽媽被起訴重罪,而他自己都是案情一部分。

「兩歲嘅話,會好動啲、對啲嘢好奇啲。」盧溢樟說。

女被告的代表大狀 Michael Arthur 盤問他:「Terrible Two」是否醫生評估幼童的用語?若不用該詞,如何形容兩歲幼童?

盧補充,「Terrible Two」只是通俗的說法,醫生不會特別用這詞。

辯方的案情是,哥哥有時不受控。女被告庭上形容他「難搞」,叫過不要爬上行李箱,但都會照做。男被告就說,當他們抱住弟弟時,哥哥會妒忌,衝前咬及抓他們。

「兩歲幼童會否脾氣不好、不聽父母管教?」Michael Arthur 續問。

「唔完全認同,都睇唔同嘅小朋友,有啲小朋友都可以 obey commands。」盧回答。

主控林曉敏在結案陳詞說,生活片段所見,哥哥是喜歡笑的小朋友,專家同意沒證據指出他有傷害弟弟的暴力行為。

「義文不會傷害自己,所以唯一可能性是兩個被告就是施襲者,他們不斷嘗試將責任推到哥哥身上。」

她懇請陪審團,不要把傷害甚至殺死弟弟的責任加諸在哥哥身上。

回到法官跟進 Richard Donald 的陳詞的那一天,林曉敏也有站起來,指出幾個問題。

「專家沒有這樣說,恰恰相反,專家說不一定會出現所有徵狀,才能斷定是搖晃嬰兒綜合症。」她繼續說,專家亦都不曾提及,肋骨會有對稱的傷勢。

但不止證據,法官說 Donald 的陳詞中,對「從犯刑責」的闡述也有誤。

「我相信是這樣理解。」Donald 站着,回應法官的質疑。

「這無關你如何理解,是法律的要求是甚麼。」法官回應,繼續一邊翻閱紙張,看她自己在 Donald 陳詞時摘下的要點,逐項跟進。

她要確保陪審團正確理解證供,要求 Donald 向他們作出修正。

當陪審團回來,Donald 跟他們說:專家說過,嬰兒若遭到劇烈搖晃,不一定會出現視網膜出血、頸部及脊椎骨折;亦不曾提及若遭人雙手握住身體激烈搖晃,肋骨會有對稱傷勢,那是他的個人意見。

陪審團還要考慮的是,兩被告有無謀殺意圖。指引他們的責任落在法官身上。

法官胡雅文說,在沒有直接證據之下,陪審團可考慮環境證據作出推論。她說,謀殺意圖可以在數秒內產生,譬如被告突然情緒失控,不一定是早有預謀。

她亦修正 Donald 的詮釋,說控方毋須證明誰是主犯、誰是從犯,但要證明到其中一人下手,而另一人在場及知道,並有意圖透過不作為,提供協助及鼓勵。

「兩個被告與長子、男嬰一家四口睡在同一張床,倘若案發時男嬰曾經因遭其中一人猛烈搖晃而哭泣,另一人必然知道。」法官引述控方的主張。

「但如果認為辯方案情有可能發生,便不能裁定被告謀殺罪成」。

4 個半小時——7 人陪審團只花了不到半日就達成裁決,以 7 比 0 裁定父母謀殺義文罪成。

陪審團在密室商討,過程亦沒紀錄,但商議的時間、比數,大概反映在他們眼中,控方的證據頗具說服力,而辯方的說詞經不起推敲。

作出裁決後,陪審團解散。法官說,明白聆訊對 7 人的生活造成困擾,感激他們的付出。

兩個被告聽到裁決時,表現平靜。但隔日判刑時,Michael Arthur 站起說,女被告因裁決情緒崩潰,「她希望向法庭提出,自己深愛兒子,從沒傷害他,並強烈反對陪審團的裁決」。

法官形容這案是悲劇,說除了義文,哥哥及在事發之後出生的妹妹都是受害人。

她說醫院當初懷疑義文受虐報案,父母向警員矢口否認,聲稱傷勢是哥哥造成,一度獲准保釋。警員向專家索取意見後,重新拘捕他們。

「難以相信兩被告無恥地歸咎於長子,他們對男嬰的所作所為令人憎惡……無法想像當時男嬰所承受的痛楚」。

法官依法例將兩人判處終身監禁,虐兒罪則判監 6 年,同期執行。他們餘生大半都要在監獄。女被告低頭啜泣,散庭時扶着牆步入羈留室。男被告如此前一樣平靜。

無論刑罰幾重,無辜的生命都無法挽回。

嘗試伸張公義似乎是唯一可以做,也是法庭內外各人在努力做着的事。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐