《高齡化社會的低薪騙局》

一、開場:被洗腦的未來

「高齡社會來了,銀髮商機無限!」、「照顧、教育、長照、健康促進,每個都是未來明星產業!」——這些口號這些年充斥在媒體、政策簡報與大學招生簡章裡。高齡人口佔比逐年上升,看似是一場龐大的社會危機,同時也被包裝為一場產業革命的機會。

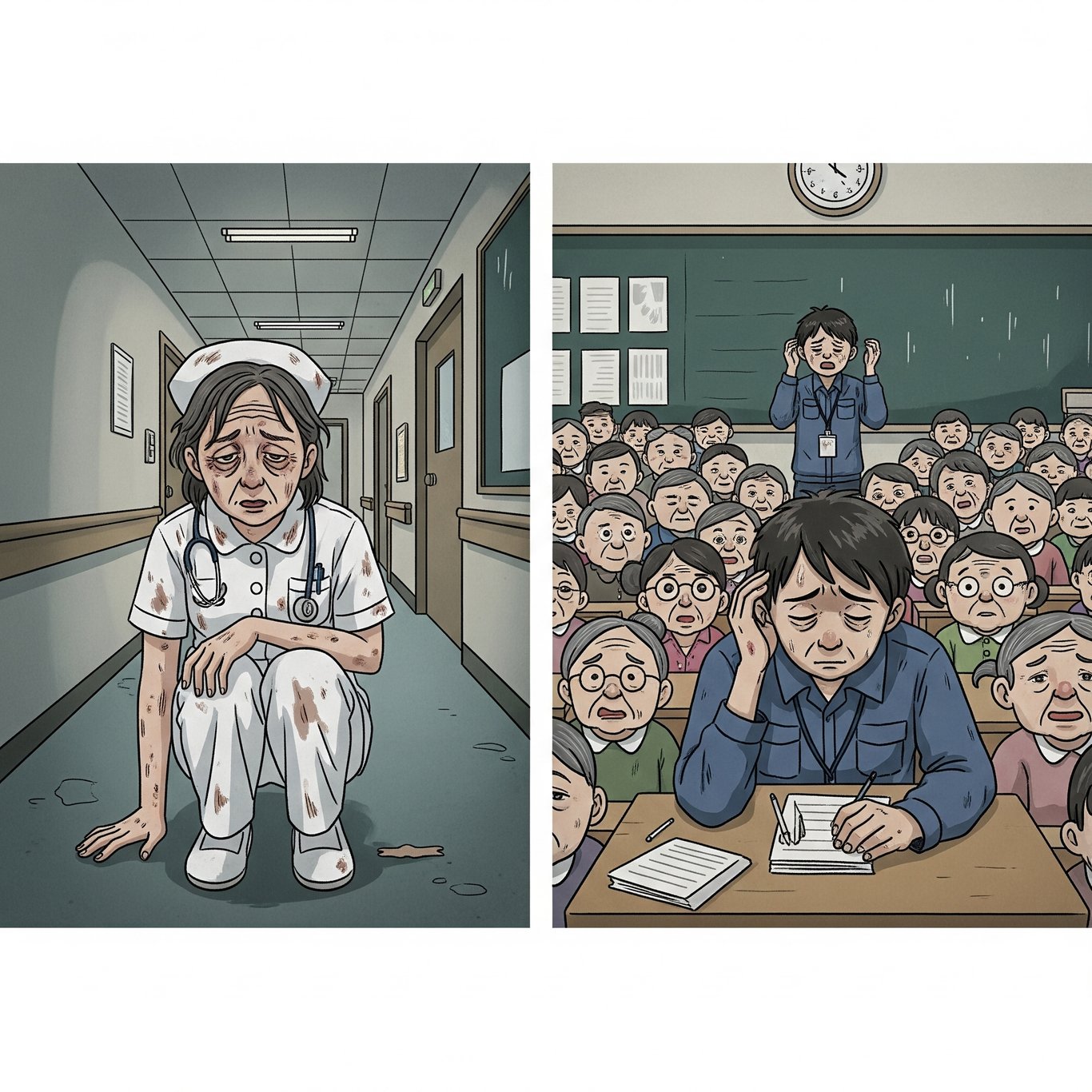

但當你真正走進這些被稱為「高齡產業」的現場,不管是照顧、醫療、教育還是社區活動,你會發現它們有一個共通點:需求確實增加了,但勞動價值卻被壓到最低。

這篇文章,是寫給那些曾經相信「這是一個有未來的領域」,卻發現自己根本活不下去的人。

二、照顧工作:需求大 ≠ 收入好

照顧服務員是高齡化社會中最基礎、也最急需的角色之一。每天有成千上萬的家庭在尋找照顧父母、失能者、失智者的幫手;機構、醫院與居家服務也都在擴大徵人。但你真的去做這份工作之後,現實馬上打臉:

照服員證照只需上 90~100 小時課程,不需要長期學習也不需高門檻,結果是:人人可做,價值也隨之被壓低。

工作內容極度耗體力與情緒,包括洗澡、翻身、包尿布、面對失智者的攻擊或混亂。

在醫院是工讀價,在機構是底薪,在居家服務是件數計費。普遍薪資落在月薪 2.8 萬~3.2 萬之間。

沒有職涯路徑、沒有升遷機會,甚至常常沒有尊嚴。你是清潔人員加情緒出口加臨時家屬,卻沒人把你當專業。

說白了:照服員的工作本質被低估,價值被壓榨,卻被包裝成「前景無限」。

三、成人教育:學了等於白學?

我曾念過成人教育相關科系,當初的招生簡章與老師們說得煞有其事:

「未來老人多,需要大量成人教育人才,你們是帶領高齡社會的專業種子。」

但實際畢業後,我才發現成人教育的就業市場跟想像完全不同:

據點教課、社區大學、樂齡活動中心、長照據點,這些地方確實越來越多,但幾乎都是計時、非正職、無保障的接案工作。

講一堂課 500~800 元,一週能排幾堂?一個月能排幾個點?算下來,一個月頂多萬把塊,還不夠繳房租。

即使你專業再高、課程設計再用心,也無法拉高你的時薪,因為整個體系預設「這只是志業,不是職業」。

更諷刺的是:很多沒有學歷背景的人,只要去上個社區講師培訓班,也能做一模一樣的事。

這讓人不得不懷疑:我們花時間與金錢念的學位,到底是為了什麼?

四、醫療現場:連醫生都被壓扁

很多人認為醫療產業比較穩定,醫生一定賺很多。事實是,在高齡化社會裡,連醫生都被系統壓扁了。

神經內科、老人科、精神科等「老年專科」門診長期爆滿,病人多是慢性病合併失智、失能,需要大量溝通與判斷。

看診時間無法縮短,健保點值卻不斷被壓低,看越多、賺越少。

病患家屬情緒壓力大,醫療糾紛風險高,醫生在情緒與責任之間疲於奔命。

年輕醫師面對的不是「專業發展」,而是「如何避免過勞、如何不要賠錢」。

連醫師都活得這麼累,底層工作者又能指望什麼?

五、誰才是真正的受益者?

「高齡社會帶來龐大商機」這句話其實不全是騙人的,但前提是:你要站在剝削的那一端。

真正從高齡化受益的是誰?

開辦長照訓練課程的教育機構

投資安養機構與高端養老村的地產資本家

製造醫療器材、保健品、輔具的企業

出政策、發報告、領津貼的學界專家與官僚

他們不是照顧者、不是現場工作者,更不是我們這些在邊緣努力生活的人。他們在台上講趨勢,我們在台下討生活。

六、結語:我們不是沒有願意照顧的人

我不是反對高齡化,也不是拒絕照顧。我曾當過看護、當過據點講師,我知道有多少老人需要被傾聽、被陪伴、被理解。

但我要說的是:這個社會需要大量照顧者,卻不願意真正尊重照顧者。

高齡化社會不是一場商機,而是一場價值分配的試煉。如果我們繼續讓第一線的照顧與教育工作者,在低薪與無保障中苟延殘喘,那麼真正的社會崩壞,才正要開始。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐