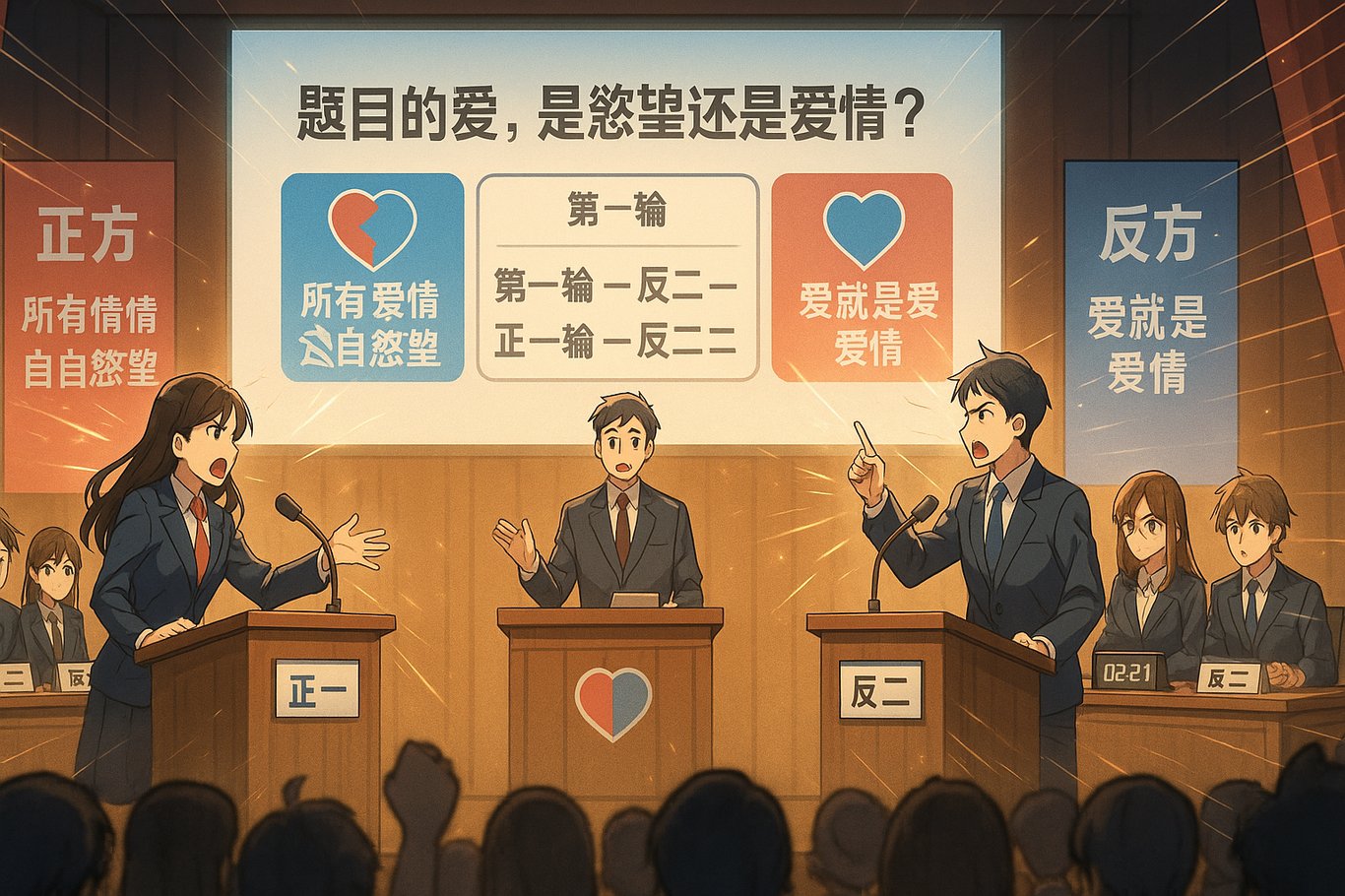

七日書_第六日_辯題:真正的愛,是慾望還是愛情?,

第一輪(正方1先攻)。

正方一:

生理喜歡是原始本能;愛情若真能長期運作,必得先有動機啟動。慾望就是那個「驅動器」:想靠近、想擁有、想被認可、想與之共築未來——這些都是慾望的不同面向。

愛情的發生,源自慾望的點火,再被社會化與理性加工為承諾。

請問反方:你方是否否認「愛情」具有本能基底?如果不否認,何以說愛不是慾望所生?

反方一:

我們承認愛情可能「被本能觸發」,但「被觸發」≠「本質等同」。愛是關係中的規範性實踐:我選擇照顧你、守信於你,哪怕我的生理欲減弱或被別的對象吸引。這種「逆本能而行」的承諾,顯示愛不等於慾望。請問正方:若一段愛情要求「暫時壓抑慾望」以成全對方福祉,你方如何用「慾望」語彙充分解釋這種逆向行為?

正方二:

「逆本能」也有欲望結構:我渴望成為守信的人、渴望對方好、渴望不愧於心——這是「心理喜歡」層的價值欲。慾望不只指身體衝動,還包含對自我角色、道德自我形象與長期穩定的追求。反方把「慾望」窄化成性衝動,忽略了心理欲望的複層。你方其實是把「心理慾望」改名叫「愛」,而實質仍是慾望在運作。

反方二:

把一切動機都叫「慾望」,只是改名術。若所有價值選擇都被還原成慾望,便抹平了道德區分:出於貪圖快感與出於守信的行為在語義上等值,這會讓倫理判準失靈。生理喜歡可啟動關係,但心理喜歡的「規範性」——願意犧牲、延遲滿足、尊重邊界——恰恰是愛的獨特結構,不是慾望的同義詞。

正方三:

焦點是「起源與結構」。我們主張:沒有慾望,就沒有起始動能;沒有「想在一起」「想對你好」這些慾望,心理喜歡不會長成。愛情是慾望的升級版——被理性與文化馴化、被規範框定,但其燃料始終是慾望。反方若承認生理喜歡可觸發,便已承認是欲望是愛情的起源。

反方三:

起源不決定本質。水源也許來自雨,但河流有其航道與法則。愛的本質在「規範性與承諾」,它能規訓、甚至抗衡慾望。若某行為之所以持續,是因「該如此」而非「想如此」,則此處活動的是愛的規範面,而非慾望的快感面。愛不是慾望的別名。

第二輪(反方1先攻)

反方一:

案例:當伴侶重病、外貌改變、性吸引下降,一方仍長期照護、調班、放棄進修機會。此時主導的是「心理喜歡」中的承諾與責任,而非生理喜歡。若一切仍被稱作慾望,只是把「應當」與「希望」混為一詞。請問正方:當主體表述為「我不想,但我選擇」時,你方如何不失真地仍稱之為慾望?

正方一:

「不想」常指「短期快感不想」。但行動上仍「想」成為負責的人、想守住關係、想維持自我敘事的一致性。這是更高階的欲求——長期價值欲。慾望分第一層(生理)與第二層(價值);愛情的持久性正是第二層慾望在駕馭第一層。所以說,愛仍「來自」慾望,只是階層不同。

反方二:

把「應當」改寫成「想當那種人」,確實方便,但會把「規範理由」降格為「心理狀態」。愛之所以值得稱為愛,在於它能提供獨立於欲求強弱之外的理由——例如尊重對方的自主,即使我此刻毫無欲求。若全數還原為慾望,則「尊重界線」與「滿足我欲」在邏輯上只剩強弱差別,缺乏質的區分。

正方二:

我們不否認「規範語言」的社會功能,但行為的能量仍需動機供給。心理喜歡=價值化的慾望:把「應當」內化為「我願意」的穩定傾向,才能抗衡生理起伏。愛情不是慾望的對立物,而是慾望的制度化與內化。若抽空動機能量,再高尚的規範也落不下地。

反方三:

本輪我們指出:愛的關鍵在「可反省、可自我約束、可逆衝動」。這種第二序的自我治理,讓愛能在無吸引、無回報時依舊成立。慾望可以是火種,但愛是航向;火可以用在很多地方,不等於一切建築都是火。結論:愛就是愛情——一種規範性實踐,不可還原為慾望。

正方三:

我們承認[愛]具有規範面,但規範要落地需轉化為「我願意」的內在驅力——也就是慾望。生理喜歡是起點,心理喜歡達到結構,兩者皆屬慾望的不同形態。從動因論看,所有愛情來自慾望;否則承諾只剩語言而無動能。結論不變:愛之所以能愛,是因為慾望在場。

各位朋友,覺得,愛情或慾望什麼才是真正的愛呢?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!