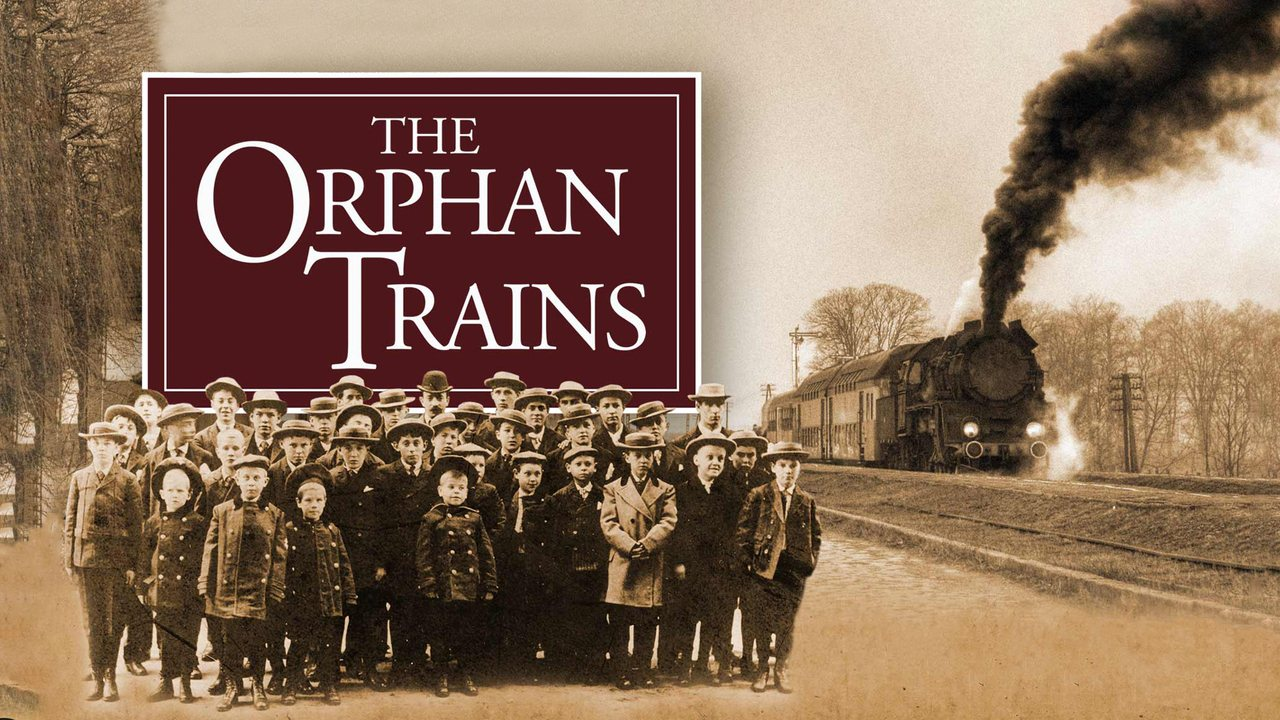

美國「孤兒列車」(上):送走20萬名孩子的社會實驗,如何重寫收養制度?

作者:陳宜萍

那是一列曾經真實存在的火車。

它不是運送貨物,也不是載著旅客,而是承載著一批又一批的孩子。有的孩子連自己的名字都還不會拼寫,就被送上了車廂;有的孩子早已習慣在街頭流浪,卻依然懷抱希望,幻想著車窗外那片廣闊的玉米田裡,會有一個更溫暖的家;有的孩子緊握著母親留下的手帕,一邊告訴自己這只是短暫的旅程,卻不知這一別,竟成了永遠。

這不是小說的情節,而是美國歷史上最寂靜卻又最宏大的社會實驗——「孤兒列車」(Orphan Train)。從19世紀中葉到20世紀初,超過20萬名兒童從紐約等東岸城市,被送往內陸的農村地帶,期盼他們能「被收養」、「被改變」,甚至「被重新塑造」。

我第一次接觸這段歷史,是透過一本繪本——依芙.邦婷的《開往遠方的列車》(Train to Somewhere)。故事中年紀最大的瑪莉,與十三位孩子一起搭上孤兒列車,一站一站地接受檢視、等待被挑選。但她不希望被收養。她在等她的媽媽——那個說會回來接她、卻失聯多時的媽媽。她把媽媽的羽毛別在口袋裡,時間久了,羽毛泛黃了,火車也開到了終點。

那一站,叫「Somewhere」(遠方)。月台上站著一對年邁的夫婦,老太太對瑪莉說了一句話——每次讀到,我都忍不住哽咽,難以唸出來:

“Sometimes what you get turns out to be better than what you wanted in the first place.”

(有時候,你得到的會比自己原先想要的更好。)

接著,瑪莉將口袋裡的羽毛交給老太太,「你願意跟我們一起回家嗎?」老太太問。瑪莉輕聲說了聲好。那一刻,不是奇蹟,而是一種深沉而安靜的撫慰。不只是瑪莉,連讀這本書的我,都像是被悄悄接住的孩子,與她一起重獲新生。

但我知道,不是每個孩子都有這樣的結局。對那些默默被送往遠方、名字逐漸被遺忘的孩子來說,這句話更像是一個說不出口的願望。這是一段「非常美國」的故事。在這片廣袤的土地上,有一群孩子曾搭上一列無法回頭的列車,被送往未知的地方,換取一個生存與重生的機會。

這場龐大的社會實驗,絕非偶然。當時,美國城市迅速擴張,街頭充斥著無家可歸的兒童;而農村地區,則迫切渴望更多人力來協助耕作與家務。孩子們成了「可被收養」的存在,也成了社會改革者手中,用以實踐理想的工具。孤兒列車,正是在這樣的背景下啟程......

全文閱讀:

美國「孤兒列車」(上):送走20萬名孩子的社會實驗,如何重寫收養制度?

🔔關注轉角國際,認識國際新聞🔔

更多精采好文:轉角國際官方網頁

週更深度 Podcast:重磅廣播

日更新聞 Podcast:轉角Daily Podcast

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐