人生換線|拉岡的精神分析理論(第1堂)

IPFS

這堂課是紀老師的「拉岡的精神分析理論」第一堂。我以前就對拉岡很感興趣,他對「自我」的看法與佛法有些相似之處,但如同現象學,其理論難以入門。雖然補習班剛上完精神分析學派,多少建立了一點基礎概念,但在「台灣拉岡實踐與推廣協會」的初學者入門課程中,聽完第一講「主體」後,完全一臉茫然,因此又找了紀老師的課程作為前導。

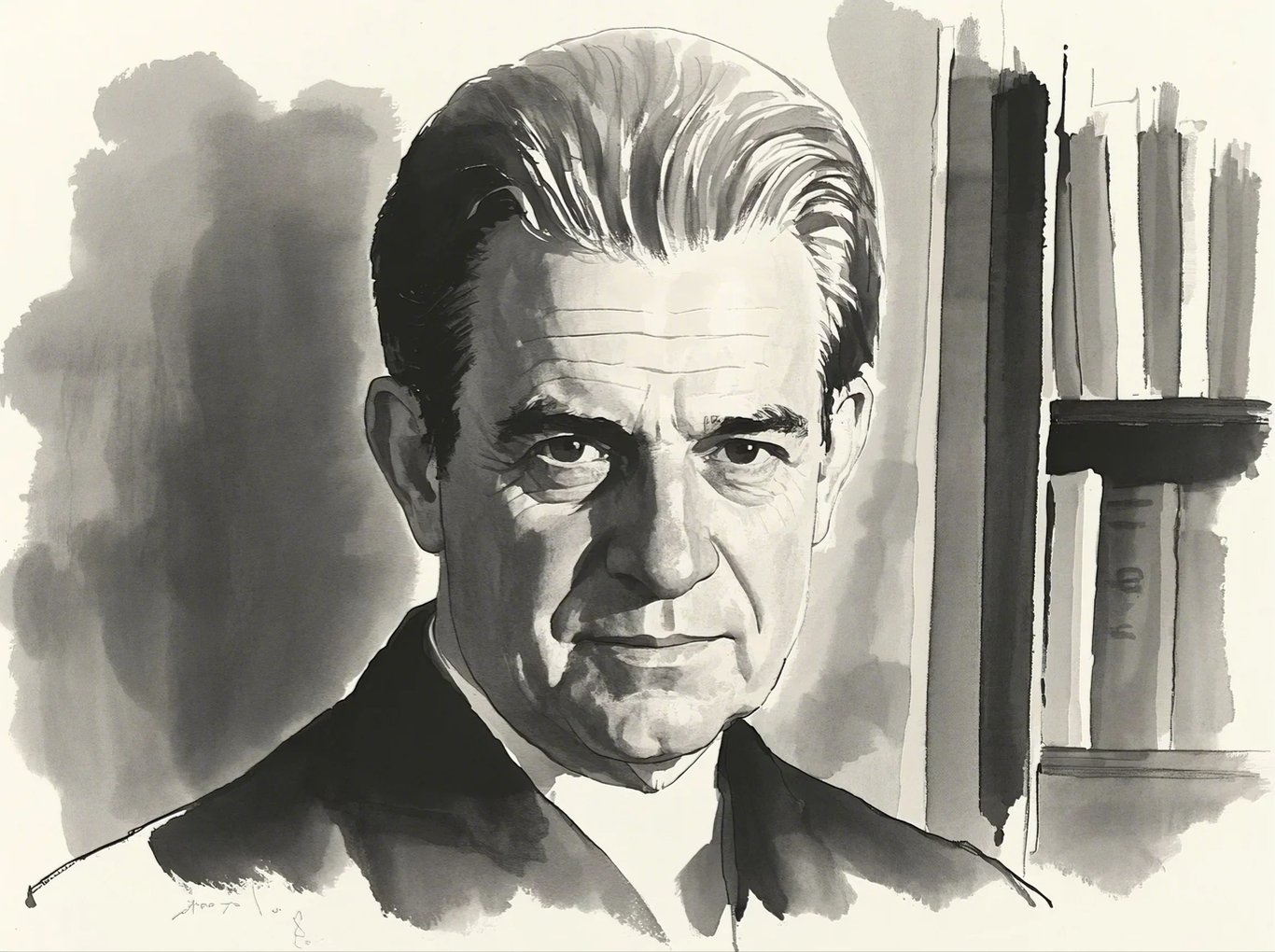

這堂課主要介紹了拉岡的生平,特別是他早年與布勒東的接觸。布勒東將佛洛伊德關於無意識壓抑的觀點,擴展到社會與政治層面,這對拉岡的思想發展產生深遠影響。這也引出了一個關鍵問題:一般心理治療的目標,是將個案「救回」現實,但造成問題的核心是在於個人因素還是社會環境?

換句話說,一般認為讓個案回到現實是健康的治療方式,然而,當現實本身不健康時,回到現實真的是好事嗎?又或者,我們不必戳破謊言,而是幫個案圓謊,也能成為一種健康的治療方式?

這也呼應了對認知行為治療或正念的批評。有人認為這些方法只是幫助個案「重新適應有毒的環境」。或如馬庫色批評存在主義只是接受世界的荒謬性,而無法解決根本問題。因此,從這個觀點來看,精神分析或許必須轉向,成為一種社會學甚至政治學。

另一個重要的討論是關於「他者的凝視」。從傅柯的「規訓社會」、沙特的「他人即地獄」,到現今社會,他者的凝視反而成為維持個人存在感的途徑。這是一種更極端的文明病:人們似乎忙於展現自我、打造個人品牌,彷彿只有透過他人的關注,才能緩解深層的存在焦慮和對他⼈認同的依賴。

2025.08.10

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!