穿過曠野的風你慢些走

我總是無法放下自己的過去。有時候,我弄不清楚,到底是因為過去太美好,還是因為我太會美化自己的想象——

有時候和新認識的朋友聊起過去的日子,我說我是真的想過,學好蒙語,在蒙古讀書,之後留在烏蘭巴托。朋友就說,你怎麼會喜歡在那裡生活,窮地方,有什麼好的。我一時語塞,想說些什麼,又說不出來。我想說物質對我來說不是那麼重要的事情,我窮過,現在依然窮,但過去快樂,現在也依舊快樂,如果生活在一個地方讓我感到快樂,那我就會在那裡生活。

在烏蘭巴托的生活很快樂。想到這句話的時候,我正坐在公交車的最後一排,窗外的雨不停的拍打玻璃。沒人注意到我的表情,我的心裡忽然有一陣莫名其妙的酸楚,耳機裡的歌聲是丹正母子的《烏蘭巴托的夜》。我曾經就在那裡,我差點留在那裡,但現在,我可能很難有機會再去那裡。

我在蒙古國有幾位遠房親戚。親戚家有一個姐姐。幾年前她去了蒙古國立大學讀博士,她邀請我去家裡玩,我就去了。她唱歌特別好聽。

這個姐姐是她家裡最小的孩子,她叫哈琳娜,是飛翔的意思。她是家裡最小的孩子,在所有人的期待裡降生。她給我看她小時候在額吉懷裡的照片,我想到她和家人撒嬌的樣子,跌跌撞撞去種一棵小樹的樣子——她帶我去看她的小羊,我抱著小羊,她跟我講自己是怎麼騎著小駿馬陪阿爸把小羊趕回家的。

姐姐說起生活裡的瑣碎,我問她,那你覺得這算吃苦嗎?她就笑笑,她說,不能算,因為她是因愛才到這世上來的。

她給我捧來溫熱的奶茶,秋日的風涼涼的,她的袍子是翠綠色的,我看著她曬紅的臉上,全是微笑,我想,她現在已經是一棵青蔥筆直的大樹了。在夜晚的風裡,在火堆上,她耐心的烤著一隻羊腿,火苗跳動著,我說我特別愛木柴燃燒的氣味。她就唱起歌來,唱起牧馬人之歌。

正是因為這些聲音推著我在填志願時毫不猶豫選了內蒙古的學校。我當時還喜歡非常多的蒙古族歌手。我想著,至少得靠近一些,神啊,請讓我靠近那片無邊無際的草原。後來一切順利,我又認識了許多蒙古族朋友,我的烏柴夫,蘇日娜,嘎拉巴,其其格,胡日查——我多麼幸運,能聽他們在課堂上、在食堂裡、在夜晚的吉他聲裡,把自己的故事唱給我聽。

但在那時候,我好像就已隱約知道,自己總有一日會離開。

因為這樣,我明白我們的每次並肩而坐、舉杯大笑、每次在走廊裡的偶遇,都可能是最後一次了。那種心情讓一切變得格外清晰。我必須非常努力才可以記住所有事,於是我努力寫字,努力把一切都記下來,我親愛的每一個朋友的臉龐、食堂裡的飯菜味道、風裡搖晃的草原歌聲,都像被刻在心裡,帶著一種未來必然失落的重量。對於極其看重友誼的人來說,每次分別都會挖去我身體裡的一塊。如今,我真的已經離草原太遠太遠,每當歌聲再次響起的時候,我都會鼻頭一酸。

為什麼再聽見烏蘭巴托我會想哭?因為我在我愛的地方的每一次相聚,都註定了離散。

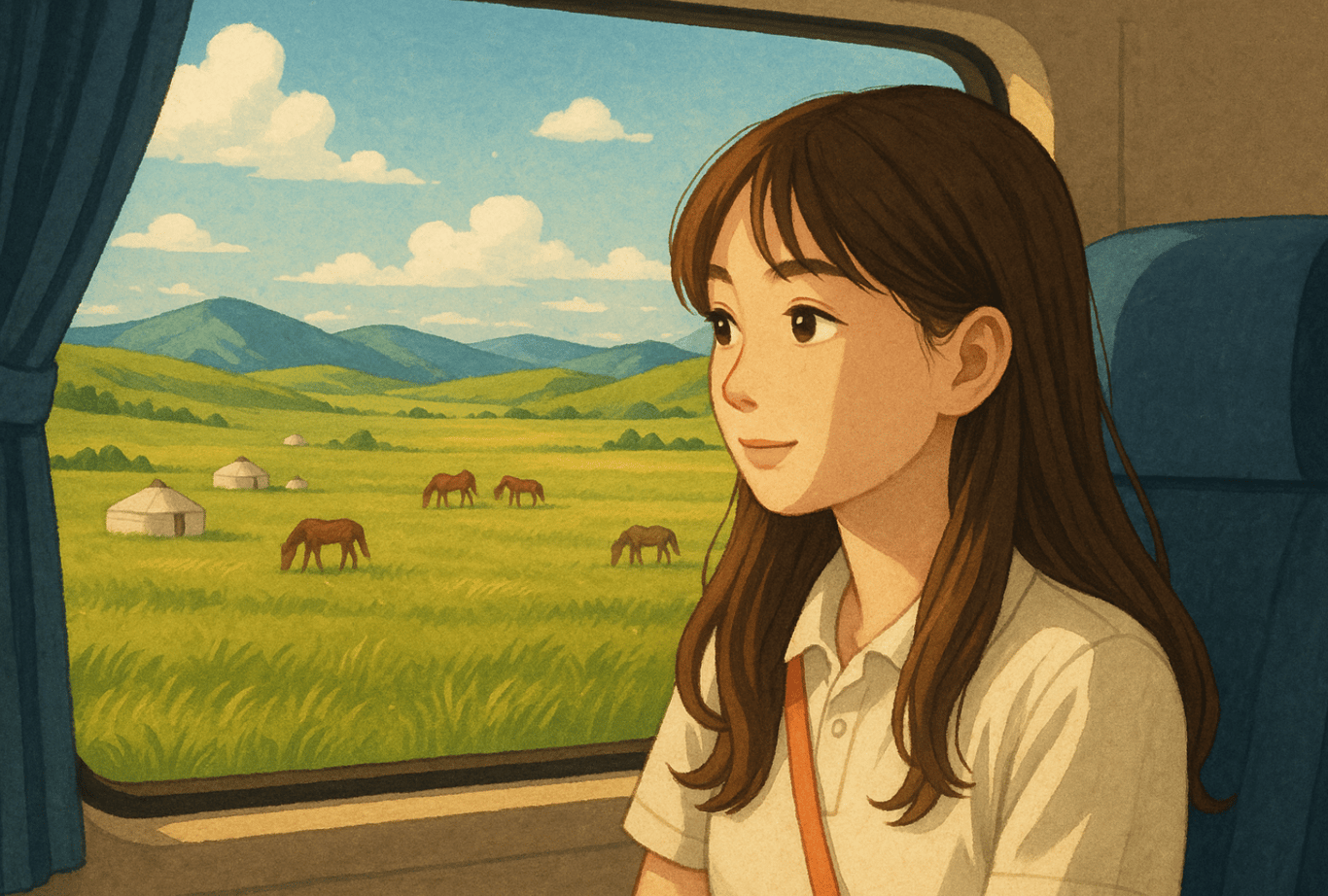

我還是無法忘記自己第一次見到草原的日子,在夏末秋初的早上,我坐了好久好久火車,娜娜開著她的車來接我,我們在城區堵了好久。天還沒完全亮透,遠處的霧氣一層一層散開,草的顏色像水一樣慢慢滲出來。那一刻我突然覺得,書裡的描述都太小了,連「無邊無際」這樣的詞都顯得蒼白。

她在車裡開心的給我唱起歌,我們已經太久沒見。歌聲在清晨的風裡飄得很遠。她總是哼起古老的調子,聽不懂詞,可是聽得出溫柔與堅韌,我想到後來疫情的時候,我和室友被封在宿舍裡,我的小百靈鳥小巴也是這樣給我唱歌聽的,給我唱那些極其好聽的歌,她們唱的時候,我不住的想:也許她們的童年就是這樣長大的,被這樣的天空和風聲包圍着。

這樣的清晨在我的生命裡不多見——這份景象,這份陪伴,我知道,總有一日會距我越來越遠。這是我生命裡僅有的幾次。

如果你有草原上生活過,就知道,草原的夜裡,一抬頭就能看到滿天的星,能看到銀河,安靜的能聽見自己的心跳。城市裡的風裡夾雜著灰塵與喇叭聲,燈火明亮,卻總讓人覺得孤單。

記得有次我和朋友走在市區,她忽然停下來說:「有時候我覺得自己活在兩個世界裡。」我懂她的意思。白天在圖書館裡翻著厚重的書本,像世界上任何一個普通的研究生,到夜裡就會想起草原,想起阿爸和額吉,就覺得自己在這個城市裡只是過客。

如今,當我再次想到草原,想到那些對朋友的依戀,還有對現在這座城市的疏離,都混雜在一起。有時坐在熱鬧的酒館裡,我常常覺得眼淚離自己也就只差一口氣。

畢業之後,我的很多朋友都到了離我很遠的地方。再和他們聯繫的時候,我知道他們之中有人回到了草原深處,回到家裡那盞燈下。但更多的人為了生計、為了各種理由,背起行囊,到了遙遠的城市。他們口中總說是「去遠處找更好的生活」,可我總覺得這句話聽起來那麼沈重。

離開的人想起「家」來內心總是那麼複雜。

我總覺得人但凡有得選就不會輕易離開家,人總是不得不走,風推著草,生活推著人,可我總會想為什麼人都是非要離開,才能擁有更好的生活呢?離開之後呢,之後的日子真的會更好嗎?

年輕的時候人們常常道:「等有機會再見吧。」可是心裡都明白,很多「再見」其實就是「再也不見」。一旦轉身,可能就真的是一去不回。

我記得最後一次和那位姐姐告別。她送我到校門口,笑著揮手,像平常一樣。我站在原地,卻突然覺得嗓子裡堵著什麼,說不出話。因為我知道,那個場景,可能就是人生裡最後一次並肩而立。

倘若人真會一去不回——那草原的風、城市的燈、朋友的聲音,就只能在記憶裡生根。這樣的歌可能永遠都沒機會再次唱完,停在半句,停在不該停頓的地方,烏蘭巴托這四個字裡藏我很多秘密。在草原的盡頭,在城市的開始,是一次次不告而別的身影,一次次再也無法重演的夜晚,是離別的火車,和我最幸福的日子。

但我知道,這些記憶本身也會離開,像歌聲散在風裡。所以我一定要寫點什麼,我一定要把它抓住,於是每當旋律響起,每當聽見「穿過曠野的風你慢些走」,我的眼淚就會不自覺地湧上來。

為什麼再聽烏蘭巴托我會想哭?

因為那裡裝著太多「最後一次」,太多不得不走的身影。

因為它提醒我,離別不是一瞬的刺痛,而是漫長的隱痛,是長長久久的回響。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐