极简西方哲学史10.2

充足理由律

作为生活在十七十八世纪的理性主义者,莱布尼兹很自然地认为在看似偶然的经验现象背后隐藏着某种必然的理性结构,使得大自然的一切事物井然有序。

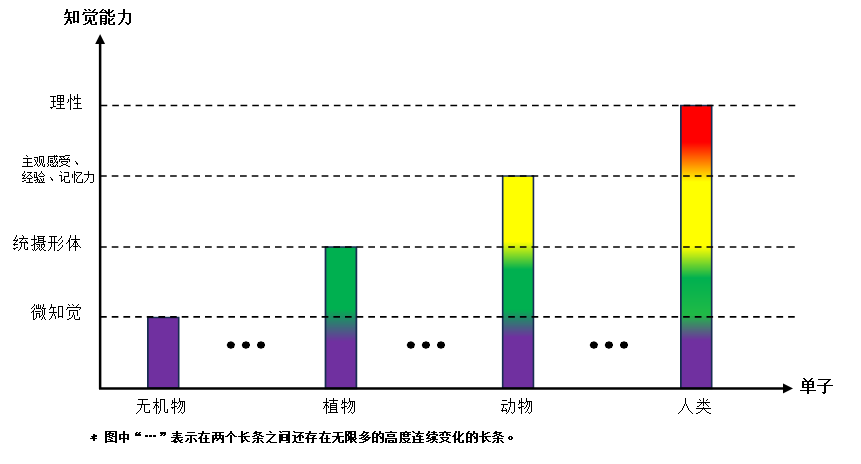

当谈及动物单子与人类单子的区别时,莱布尼兹认为人类灵魂中有四分之三的部分(他居然能算出这个值!)与动物灵魂没有差别。差就差在人类的知觉能力比动物额外多出了四分之一的上升空间,即理性。

如若知觉能力只停留在一种无理性或理性程度较低的阶段,那么我们眼中的世界将会是混沌一团,一切事物都好似随机发生,毫无规律可言。随着理性能力的提升,人类才能愈发清醒地理解自然界的秩序。当知觉清醒到极致——当然了,人类无法达到这一境界——那么我们所见将会是一个彻底的必然性的世界,没有任何一件事情发生于纯粹的偶然,此即上帝眼中的世界。于是我们便引出了莱布尼兹的另一重要概念——充足理由律。

充足理由律所对标的是三大基本的逻辑公理,即同一律、矛盾律和排中律。基本的逻辑律是绝对不可违背的,这体现为逻辑上的可能性问题。例如一个班级共有十名学生,今天缺席一名,那么从逻辑上说今天课堂的组成情况必然存在十种可能,我们无法想象出第十一种可能的情况。而充足理由律所讨论的是实际的情况,即现实中的实然性问题,或者说“可能如何成为现实”的问题。例如我得知今天班级里有一名同学缺席,前去检查,发现原来是张三没来。在尚未确定结果前,所有十种可能性始终并存,我也完全能够设想它们中的任意一种实际发生。但其中有九种毕竟没有实际发生。于是我会发问:为什么是张三没来上课呢,为什么偏偏只发生了这一种情况呢?莱布尼兹认为,任何实际发生的现象背后必然有着充足的理由支持其发生,同时排斥其他所有可能情况的发生。全班十个人当中,只有张三昨天得了感冒。通过这条线索,我便可以从十种可能性中筛选出其中一种情况。“没来的人是张三”这一可能选项背后有了“张三昨天得了感冒”的充足理由支持,便得以成为现实。

于是,以上案例表明了人类可以在一定程度上理解事物发生背后的充足理由。但是,人类的理性能力毕竟有限,现实中往往有很多情况超出我们的理解范围,即我们也可能无法理解某些事物背后的充足理由。举个例子,当今物理学已经发现了数个数值确定的物理常量,如普朗克常量、引力常量和基本电荷等。这些常量仿佛上帝为世界这台机器所定下的出厂设置。从逻辑上说,普朗克常量当然不一定必然是h所代表的具体数值,h的值大一些或小一些并不会直接引起逻辑上的矛盾(换言之,h为另一值的世界在逻辑上也是可能存在的)。那么有什么更深层的原因能解释此定值吗?至少人类到今天为止还无法找到一个像“因为张三感冒了,所以张三没来上课”一样的理由来解释基本物理常量的值。如果莱布尼兹活在这个时代,他大概会说:即便如此,那也只是人类无法理解,并不能说明这些常量的“设定”违背了充足理由律,不能说它们只是偶然地、无厘头地被“设定”为这些特定数值。所谓的偶然性,只不过是以人类的视角无法究其原因,才草草给事物打上了一个“偶然”的标签。若我们能够达到上帝那种彻底清醒的理性状态,则这些物理常量背后的原因将立刻变得一目了然。

这是最好的世界

由充足理由律引出的另一推论便是“可能世界”、“现实世界”与“最好世界”三者的关系。简单地说,上帝创世同时体现了逻辑律和充足理由律。首先,但凡不违背逻辑律的世界,都是可能存在的世界。其次,在无数可能的世界中,上帝偏偏挑选了其中的一种(即这个现实世界)将其实现出来。最后,这个从可能到现实的过程,背后当然有上帝的充足理由作为支撑。此充足理由便保证了上帝精心挑选的世界一定就是所有可能世界中的“最好世界”。请注意,这里的“充足理由”始终对应着上帝的视角,若回到人类的有限视角,则我们很可能一头雾水,疑惑于上帝为什么偏偏选择这个世界——即使由上帝所挑选的世界理论上一定是最好的世界,但世间明显实际存在着种种罪恶,一个容有罪恶藏身的世界真的能称之为“最好世界”吗?此即莱布尼兹所提出的第一个哲学迷宫难题——“神正论”问题。

莱布尼兹当然承认战争、天灾人祸等种种恶行确实存在。但他同时也认为,这些恶行只是局部的,而且正是因为存在这些必要的局部牺牲,世界在整体上才能表现出和谐(例如自然灾害虽会造成人员伤亡,但也能在宏观层面体现上帝的威严和赏罚分明)。上帝正在下一盘大棋,以人类的理智最多只能看到几块狭小区域内的布局。一旦我们有能力纵观全局,就会发现对局部的放弃恰恰有助于盘活整盘棋局!此解释显然不能让人满意,有歌颂苦难之嫌。1755年,里斯本发生大地震,伏尔泰借机讽刺莱布尼兹的“最好世界”理论:数以万计的无辜平民在灾难中死去,一个最好的世界、一个全善的上帝,难道应该容许这样无端的灾难发生吗(赵林,《在上帝于牛顿之间》)?这场灾难难道有助于世界整体的和谐吗?难道去世的百姓都犯了触怒上帝的罪行吗?难道他们的家属也理应承受亲人离去的悲痛吗?其中存在太多疑问无法回答,因此可以说,“神正论”自提出以来就注定要成为基督徒的永恒的难题。

另一方面,莱布尼兹似乎还鼓励个体消极承受无常的命运,毕竟上帝早已规划好了世界的最佳蓝图,而以人类的认知又不可能设计出更好的方案,于是最明智的做法似乎理应是放弃自己的幼稚想法,一切听候上帝的差遣安排。但这种观点实际上与莱布尼兹的本意相违背,他本人反倒格外强调个人自由意志的重要性。可“自由意志”与“上帝意志”难道不是一对自相矛盾的概念吗?要解决这一问题,就得先了解莱布尼兹的“前定和谐”理论。

上帝统筹全局的具体手段即“前定和谐”。我们知道,单子好似一台完全由内力驱动的自动机,彼此之间无法交互。那么结果必然是所有单子各自为政、乱作一团。此时便需要上帝出手统筹指挥,从而保证世界整体上的和谐。但这种指挥方式并非像马勒博朗士所认为的那样,需要上帝亲临现场出手救急。其实上帝在创世之初早早便将每个单子的内部参数都设定完毕。往后时日,单子只需按照上帝的精妙编程运行下去便可保证整体上的默契与和谐。而上帝本身则功成身退,在调试完基本参数后便对世界撒手不管(它当然有底气这么做,因为这位“程序员”敲出的代码必然不会出错)。它的职责只在于最初的准备和启动工作,具体在经验世界中的运行情况则是每个单子自身需考虑的问题。

最重要的是,上帝为人类灵魂所设置的基本参数,正是意志自由。换句话说,只有唯一完美意志存在的世界,在上帝的眼里根本算不上最好世界。相反,它恰恰需要人类个体去充分发挥自己的个人意志,哪怕这样做的代价是它的臣民会因此不听话、造反、叛逆,甚至导致世界上出现数不尽的罪恶;恰恰是人类的不听话成就了世界的美好。我们完全可以想象一个全善的世界,在那样一个桃园盛世里,人类将做到彻底的大公无私、各司其职、一心向善,人人安居乐业,世间再无争吵(这不就是共产主义的乌托邦吗!)。但彻底地利他也就意味着彻底地丧失个性与自我,上帝深知这一点,再三权衡后依旧选择了这个并非全善但存在自由意志的世界,真可谓“自由价更高”!

最好的就是自由的,自由的就是嘈杂的

这可能与我们所理解的“最好”大相径庭。有些人以为“最好”即是要上帝对人类事无巨细地悉心呵护,好像父母把每件事都为孩子操办好。而孩子呢,只需安安心心过好自己的日子就行了。人类不需要也没有能力替上帝操心,毕竟你再怎么操心,考虑问题也不可能比上帝更全面。而莱布尼兹所谓的“最好”,并非把上帝想象成贴心且护犊的父母神,不需要它手把手地将自己的大智大德落实到每一件小事上,而恰恰需要它放手,留出一片自由的地盘或舞台,允许那些在智力和道德上不如上帝完善的人也能大胆发表自己的观点,也有机会好好施展一番拳脚。就像我们今天看到很多民主国家选出来的政治家,其实专业素养可能并不高,但人民必须承认他们,甚至连上帝都必须承认他们(美国总统就任时必须向上帝宣誓,上帝允许特朗普上台!)。难怪罗素认为莱布尼兹的《神正论》是讨好当时权贵的学说!

但莱布尼兹的理论也有可取之处:他提醒我们警惕乌托邦式的理想社会。人类总是喜欢构想出一个绝对理想的社会,这一习俗最早可追溯到柏拉图的《理想国》。但几乎所有乌托邦理论都存在一个共同的问题——忽视了生活于其中的国民的自由意志。构想者必然会犯这个错误,因为光靠冥思苦想、光靠精确计算,是不可能算出自由意志的,自由意志本身就具有“不可计算性”。而我们能计算到的,永远只是一个社会的抽象结构。例如在柏拉图的理想国中,武士阶层理应从事保家卫国的工作,国土理应需要英勇的战士守护,这看似并无问题。但若有一天,一名武士突然厌倦了打打杀杀,想去读书了怎么办?如果他恰好学有所成,觉得自己比哲人王拥有更高的学识了怎么办(柏拉图认为国家应该由学识最高的哲学家来治理)?如果他还因此率领拥护他的人造反了怎么办?哪怕真的让柏拉图做了雅典的哲人王、践行了他美好的政治理想,恐怕雅典卫城也无法安宁、无法高效运作、内部摩擦依旧存在,因为若只有最聪明的人才能当国王,那么他的弟子亚里士多德就会第一个站出来与他争夺王位!

所以,莱布尼兹的“最好世界”理论有助于我们认清现实,防止沉溺于过于理想化的美好世界。要知道,我们以为的“美好”只是幻想中的抽象概念,真正实现出来可能完全是另一幅模样。当然了,要实现乌托邦也并非完全不可能,只要抹杀自由意志便可。上帝对此自然是心知肚明,但他没有这么做。换言之,为了自由意志,它甘愿放弃掉一个无比美好、不用受罪的全善世界,这就是自由的惨痛代价!所以我们看到,当今的自由社会或民主国家往往是十分喧闹、嘈杂、冲突不断的。那么你愿意选择这样的世界吗?

尊重多样性

最后,莱布尼兹的神正论还表达了对生命形式多样性的赞美。赵林老师说,他的观点有助于矫正当今盛行的人类中心主义的思想(赵林,《在上帝与牛顿之间》)。按照基督教的说法,人由上帝按照自己的模样所创造,莎士比亚称人为“万物的灵长”,甚至莱布尼兹自己也认为人类灵魂比其他动物灵魂更具智慧。那么在上帝创造的最好世界中,为什么不干脆只让人类存在呢?那样的世界将多么单调!光明固然好,但最美的图画往往需要光影的对比。不能只有白天的太阳,还得有黑夜的月亮,有野生动物、花鸟虫鱼。不同等级序列的单子组合在一起才能形成连续而和谐的自然。

此观点在我们中国人看来也许并不新颖,毕竟中国文化向来重视人与自然的和谐共处。但我们对自然的感情更多是敬畏,甚至要像学生面对老师一样虚心求教于自然、从自然中感悟生命真谛——总得来说,我们所关注的是如何以弱者的姿态面对自然这位强者。而在西方的基督教语境下,人远远比自然高尚,人类作为上帝的神圣造物甚至有资格傲视其他造物,所以西方人所探讨的更多是如何以强者的姿态面对自然这位弱者。而莱布尼兹给出的解答是:尽管人类比其他自然造物更高级,但人类却并不因此比它们更重要。从低级到高级的一切造物共同构成了这个具有物种多样性的世界,因此皆为世界不可或缺的一部分。所以我认为,莱布尼兹的理论背后依旧保留了人类中心主义的观念,因为他光凭一套单一的、为人类量身定制的标准就草率地为人类生命贴上了“高级”的标签。只不过,他并没有因此而否定或贬低“低级”的生命形式——我认为,这其中正好隐隐透露出了尊重多样性的核心内容。

任何一个生命个体都有可能被贴上区分优劣的标签:低级、原始、不开化、学习差、道德低下等等。但是,请注意,生命的本质与这些标签没有丝毫关系。要建设一个充满多样性的环境,我认为便是要每个生命都按照自己的本质发展。换言之,即在尽量不受任何标签评判、尤其是不受任何标签否定的情况下,让生命自由地发展。回到莱布尼兹,他的单子论体系要求自然界的单子排列为一条连续变换的序列。这条序列最初就暗含了区分生命优劣的意谓。但当莱布尼兹谈及自然整体的和谐时,竟笔锋一转,不再纠结于生命的高低级之分,而是对万物一视同仁,表现出高度赞扬、欣赏生命的审美态度。究其原因,我认为就在于“单子序列”这个抽象概念背后的隐喻发生了转变。当他论述单子的知觉能力差异时,无意中使用了一套“排名隐喻”来描述单子序列。即单子序列像一个班级里的学生按照成绩高低排名,得分高、排名靠前的单子(如人类)就比得分低、排名靠后的单子(如动物)要优越。当他论述自然和谐时,又无意中放弃了这套“排名隐喻”,转而使用“音符隐喻”来描述单子序列。即单子像音高不同的音符,共同谱写出大自然这支和谐美妙的乐曲。而在这套隐喻系统中,音高较高的单子(如人类)并不会比音高较低的单子(如动物)优越,反倒是表现为相互合作、相得益彰的关系。尽管莱布尼兹可能依旧在使用“高”和“低”两个概念区分不同的生命形式,但此时的“高低”已经没有了区分“优劣”的意思,生命便从优劣区分中解放了出来,生命的多样性也就间接得到了尊重。

从理性主义到独断论

到此为止,莱布尼兹的主要哲学理论也就介绍完毕了。莱布尼兹是最后一位近代理性主义的原创哲学代表。十八世纪二十年代左右,就在莱布尼兹去世后不久,他的思想被其学生克里斯蒂安·沃尔夫在德意志地区发扬光大,成为当时德国大学所教授的主流哲学之一。但是,一方面经过沃尔夫改造的这套哲学体系过于抽象呆板,另一方面,德国许多大学长期将其奉为经典而缺少批判,终于在几十年后,莱布尼兹-沃尔夫体系遭到了康德等哲学家的不满,人们意识到理性主义已渐渐走向了独断论。

过于强调理性,认为万事万物都必须符合理性,也许反而恰恰是一种不理性。因为毕竟理性只是人类自身的一种认识能力,凭什么将它推广到万事万物呢,凭什么说世界本身必须具有易于理性认知的结构呢?这就好像毕达哥拉斯说“万物皆数”,那是因为他本人最擅长的就是数学。如果我最擅长的是美食,那么我是不是也可以说“万物皆美食”,或者“民以食为天”?如果我喜欢吃辣,是不是也可以说“吃不得辣非好汉”?这都是一些非常独断的结论。

所以,欧洲大陆的理性主义者们实则高估了理性的作用。而在隔海相望的英国,经验主义发展到休谟的哲学,则体现出低估理性的倾向,认为理性什么也把握不住,只好诉诸主观想象和习惯。这两种态度显然都不公允。问题出在哪里呢?后来康德指出,无论经验派还是唯理派,都是不假思索地就将理性拿来便用,其实他们对理性本身的性质并没有多么深刻的理解。康德面对休谟可能会说:你以为人类只凭借主观联想和习惯来整合经验材料,殊不知理性(或者以康德的术语说,知性)正在背后默默发挥着统筹作用,每一条知识的形成其实都有明确的逻辑线索可循;面对莱布尼兹他可能会说:你以为你的单子论揭示了关于世界、灵魂和上帝的真理,殊不知这些所谓“知识”只不过是你的理性为自己制造的幻象,是自己与自己玩的一场思想游戏,几乎无法反映现实。

所以,康德的任务便是为理性正名。而在他实际的研究过程中,也就不免要对近代两派哲学思想有所总结与调和。后世的反响表明,他确实出色地完成了工作,并且在德意志地区引发了一场表面上悄无声息、思想上却轰轰烈烈的哲学运动,史称“德国观念论”。欧洲哲学的中心随之转移至德国,并在此后很长一段时间扎根于此。德语逐渐成为哲学的“官方语言”,以至于今天的许多哲学学生不得不学习艰深晦涩的德语,以便阅读更加艰深晦涩的德语哲学文章。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!