把日常與海還給我:韓國梅香里和平紀念館

幾個月前在某個建築粉專上看到一個感覺很酷的地方,跟一位長住首爾的前輩提及,對方看了一下有點訝異怎麼會有這種事,順手查了一下之後說,那個很遠。開車一個小時,大眾交通工具快一點的方法兩個半小時,單程。

於是就自己想辦法來了。車越搭、路越走,越沒有人煙,一直在想完了完了完了這次真的要把自己搞丟了,好不容易移動到一個點,結果下一段路的車要等快一個小時(想用走的?那需要兩個半小時,還有上下坡)。幸好天氣還可以,要是今天很熱、下雨或兩個一起,應該就是淒風苦雨地在叫不出名字的地方的田裡尖叫。

不過這些都還算可以想像。畢竟美軍的轟炸訓練場,不會設在什麼隨隨便便就能去的地方。

梅香里(매향리,Mehyangli)位於首爾南邊的京畿道華城市海岸地帶,居民大多以漁業或農業維生。然而本來安靜的漁村,韓戰期間因應國防需求,韓國政府開始將此處大片土地劃給美軍,作為轟炸訓練場使用,而因為地形有山有海,梅香里這座庫尼射擊場(Kooni Firing Range),後來逐漸成為美國空軍及海軍在亞洲的主要訓練基地之一。

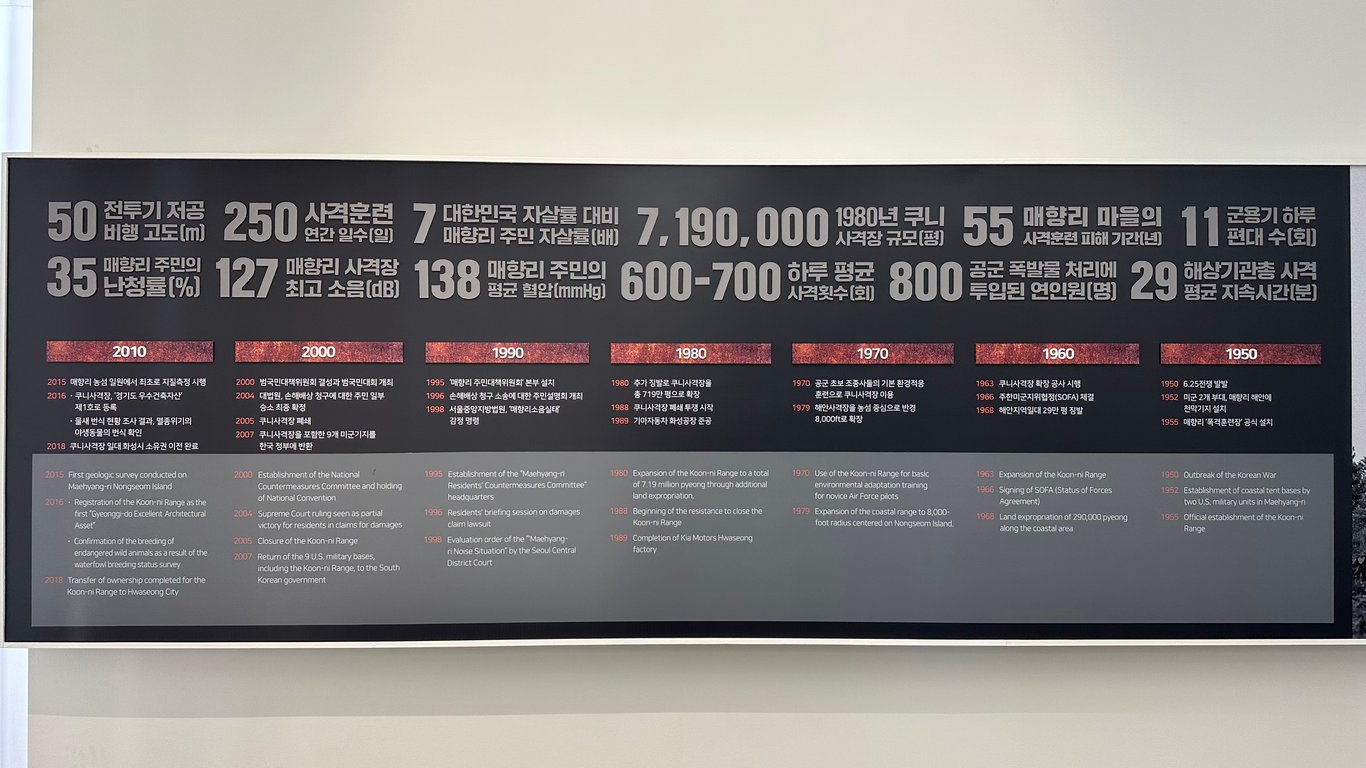

從1951年8月開始,這裏的生活是這樣的:一年訓練250天,每次是2到4架戰機編隊進行20到35分鐘的訓練,反覆12小時,單日投彈可高達600次,而每一次的轟炸又會帶來平均127分貝、最高將近150分貝的聲響。居民後來的證言形容,每天都像是在地震裡吃飯。

庫尼射擊場曾多次擴建,軍事獨裁時期只能忍,到民主化運動期間,這裡長年的噪音開始令外界感到耳鳴。本地居民開始向駐地美軍、國防部、青瓦台等各種有關單位請命,請求裁撤射擊場,1989年的抗爭一度佔領現在園區西北角的關鍵設施,一座監看訓練課程用的塔台。

一直到2005年8月,這處面積將近4座大安森林公園的射擊場,才終於停止運作。

55年日也炸夜也炸的日常並非沒有後果。紀念館裡以數據呈現影響的展板提到,當地居民平均血壓138,35%人口有程度不等的聽力損失,自殺率為韓國全國平均值的7倍。

既有的農業、漁業,不管本來怎麼生活,都難以為繼。種東西的會遇到砲彈誤炸民居或彈殼掉進田地,出海捕魚的則是連海灘都進不去,海岸被鐵絲網圍起,又貼標語又大聲廣播不許接近,去撿個貝類來加菜或拿去賣,都有可能會被炸死。

距離梅香里海岸線不到2公里,退潮時有機會徒步抵達的的濃島(농섬,又做 룡도,漢字也有人寫做「龍島」),長年被當作轟炸訓練的標靶,經過五十多年,島嶼面積僅剩原先的三分之一,當地居民上島清理時,還自行改裝農業機具把島上長年累積的彈殼拖出來(而這當然沒辦法完全清除)。相鄰的龜尾島(구비섬)本來面積相當於現在的濃島,現在只剩一小塊看起來像是燒完的木炭那樣的黑色岩面還露在海面上。兩座島嶼周邊的海床仍有大量殘餘彈殼有待清除,陸地和海中環境污染影響難以估計。

當年的訓練場現在有一部分變成生態園區,紀念館就在這裡,另一部分則成為目前韓國最大的少棒場地,有4座少棒球場、3座青少棒球場,與1座女性棒球場,從園區內的紀念塔往海的反方向看會看到它們,像花一樣往四方散開。

清起來的大量彈殼(沒有變成菜刀)被移到不遠處,有些跟被打成蜂窩的轎車放在一起,有些依照大小高高疊起,有些鑲在你踩的步道上,有些爆炸之後有破口的被拿去當盆栽種花。

有一顆被高高吊在一處入口,上面寫和平之鐘。其實也有點不確定那是砲彈形的鐘,還是就只是一顆不會發出聲音的砲彈。是後者其實也沒有關係,這裡需要的和平大概就是這樣安靜的。

其實本來還有晚上要去一趟水原華城行宮的野心(夏季有開放夜間參觀),但一段一段等車的時間實在太磨人了,後來直接回首爾。這天等了三次需要一個小時才來的車。

註1:因為相關中文資料實在太少,雖然已經在能力範圍內盡力查核,但部分漢字地名還是可能有錯。

註2:在想Kooni的詞源會不會是這裡的古地名,看地圖好像鄰近的港口與海岸都有고온(Ko-on)或고온이(Ko-on-i)的字眼。若以這點為考量,Kooni Firing Range可能會有更好的譯法。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐