她們的和平沒有歸來:戰爭與女性人權博物館

本來覺得也就是把今年6月這趟去首爾去的地方寫下來做個紀錄,結果寫出來之後好幾個朋友私訊來問我推的韓國博物館們,於是想著乾脆來寫寫手上的博物館好了?也不知道能不能都寫(完了,這樣聽起來是不是好像我手上名單很長,完全沒有這個意思⋯⋯),但有想寫的時候就來寫一點好了。

那就,開始囉。2024年4月,都柏林。

「那個,我可以問你一個問題嗎?有件事我一直滿好奇,感覺你在台灣應該會比我們在歐洲的熟。」那天在三一學院的校園裡,一位同去的烏克蘭同學問。

「欸好,你說?」

「關於慰安婦(comfort women)⋯⋯日本政府真的沒有道歉嗎?」

啊。該怎麼說呢。

在那之前幾個月,記憶政治的課堂上,那是東亞背景的案例少數被提及的時候。一次是慰安婦,另一次是天安門。

大概半年就會出現在韓國一次的習慣也有段時間了。大多時候會在首爾,有時會去鄰近城市,但不論在哪裏,都時常會看到一座韓服少女銅像。

女子大學校門前的商圈,她身背翅膀、輕輕踮腳,像是要起飛。湖邊公園的草地上,會看到她坐在一邊的椅子,右肩站著一隻小鳥,左手邊留了一把空椅,像是邀請人們與她並肩而坐。儘管當時嚴冬積雪,不太適合真的入座,但有人為她戴上圍巾披上披肩,怕她也冷。後者的「和平少女像」大概是韓國相關主題的雕像裡最常見的樣式,第一次看到是兩年前的夏季,在一所女子高中校園裡看到的縮小版,女孩肩上站著一隻小小鳥,裙上的皺摺還有些雨後的小小積水。

然後是在首爾的戰爭與女性人權博物館(전쟁과여성인권박물관)裡的兩位阿媽,她們在樹下一站一坐,站著的那位向來者招手,坐著的那位膝上放著盛滿的花籃。

有點忘了是怎麼查到這個地方的,第一次看到時,一時難以確定這裡是否確實存在。總覺得韓國會有這樣的地方,只是好像沒聽人特別說起。會不會是把戰爭紀念館誤寫成了這樣的名字?(去過那裡,但那裡有戰爭不記得有「與女性人權」。)

但還真的有,在離地鐵弘大入口站附近一處安靜的小坡上,依坡而建的紀念館圍牆有群黃色蝴蝶,上行找到入口,需要用點力才能開門。工作人員上前協助,簡單寒暄發現來者是外國人,便說明入場時可以選擇要韓文或英文的語音導覽器(感覺不用太擔心英語導覽器會不會漏什麼,用翻譯軟體試了一下,跟場內的韓語展版的對應程度算是很高)。

這裡的票券每天會向大家介紹一位阿媽,展場裡也有對應的影像介紹,像是不同的日子來會與一位不同的阿媽見面。直到工作人員說明才發覺,韓國是用韓語裡的할머니(Halmoni,奶奶)稱呼二戰日軍性暴力的倖存者。這讓人莫名感到親切,因為在有同樣經歷的台灣,如今討論這一議題時,也會稱呼她們為「阿媽」,而台北一間關注她們的遭遇與倖存的紀念館,就叫做「阿嬤家」。

戴上導覽器,順著指示走,會先短暫穿出紀念館的建築,在一條僅容一兩人通過的小徑裡,一邊是本應青春的少女,在圍牆上化為黑影與白色的花,另一邊的水泥雕塑則浮出阿媽們緊閉雙眼的臉與手。她們的表情有些細微的不同,但都難以準確形容是平靜還是忍受。

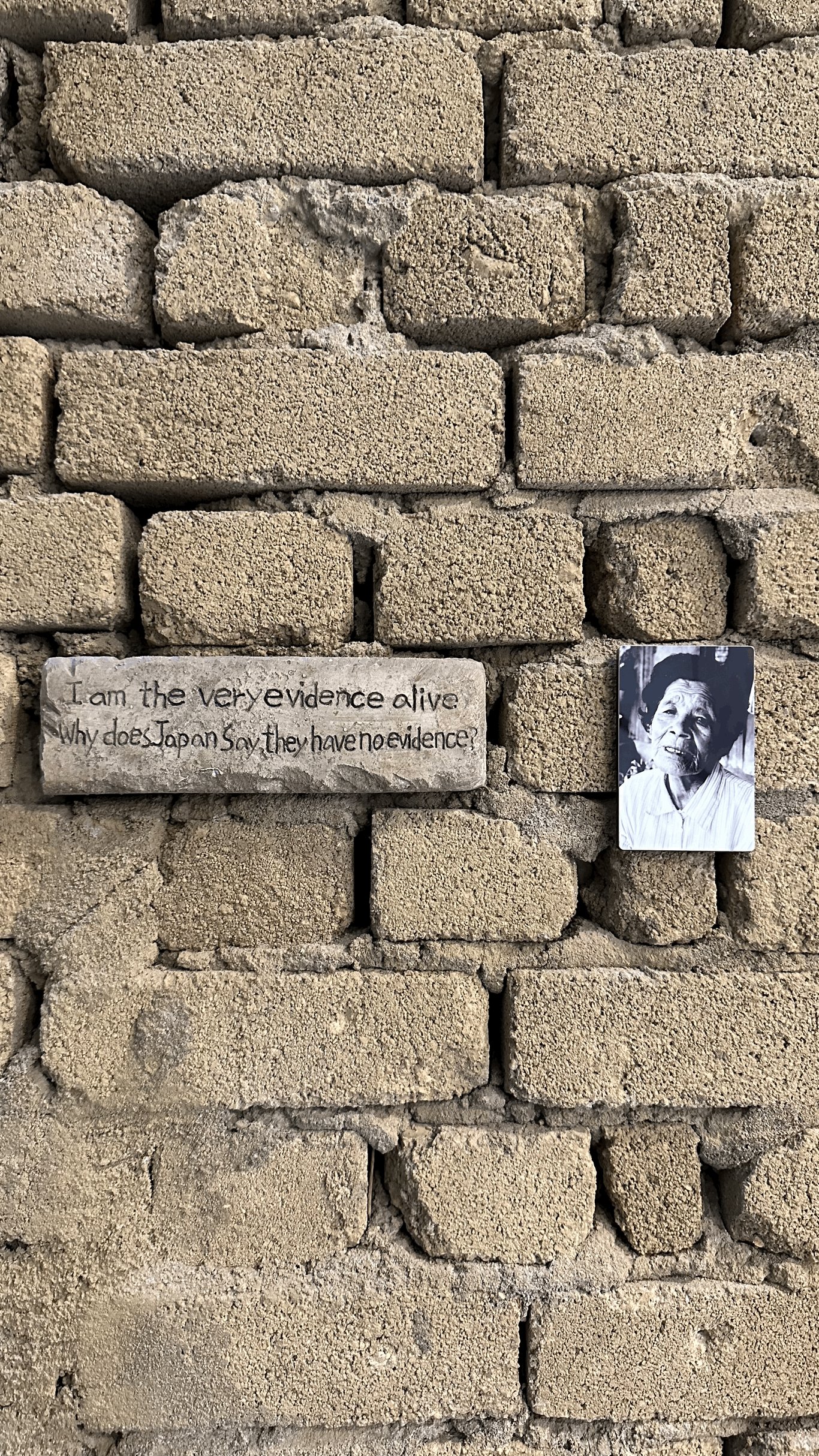

「我就是活生生的證據,為什麼日本說他們沒有證據?」回到室內,上行的樓梯留下了這段話。

1991年8月14日(也是二戰終戰日、韓國光復節的前一天),韓國女性金學順以親歷者的身份,在記者會上證實二戰期間「慰安婦」制度的存在。她的證言打破將近半世紀的沈默,讓更多親歷者願意現身。

她們是誰,來自哪裡,又經歷了什麼?館內不只親歷者自述、物證與歷史文件,也試圖還原整個制度如何運作——而那並不輕鬆。展版上有幅描繪慰安所佈局的畫,畫面中間是約莫十來位身穿白裙的年輕女性躺在木屋的木板上,屋外排隊「等著輪到自己入場」的日本士兵,層層疊疊佔滿畫面上剩餘的空白,一時感到難以忍受。畫面一角則有更多白裙女孩,正等著在檢查後被送進慰安所。

除了韓國,也有台灣、菲律賓、印尼等各地的案例,有荷蘭女性被日軍帶走,被迫成為慰安婦的證詞,有來自韓國的親歷者,被日軍帶往中國的慰安所,日軍戰敗後卻沒將人送回韓國、隨後的韓戰又讓情況陷入混亂,於是以無國籍者的身份滯留中國多年,期間也從未讓家人知曉,她自己經歷過這些。

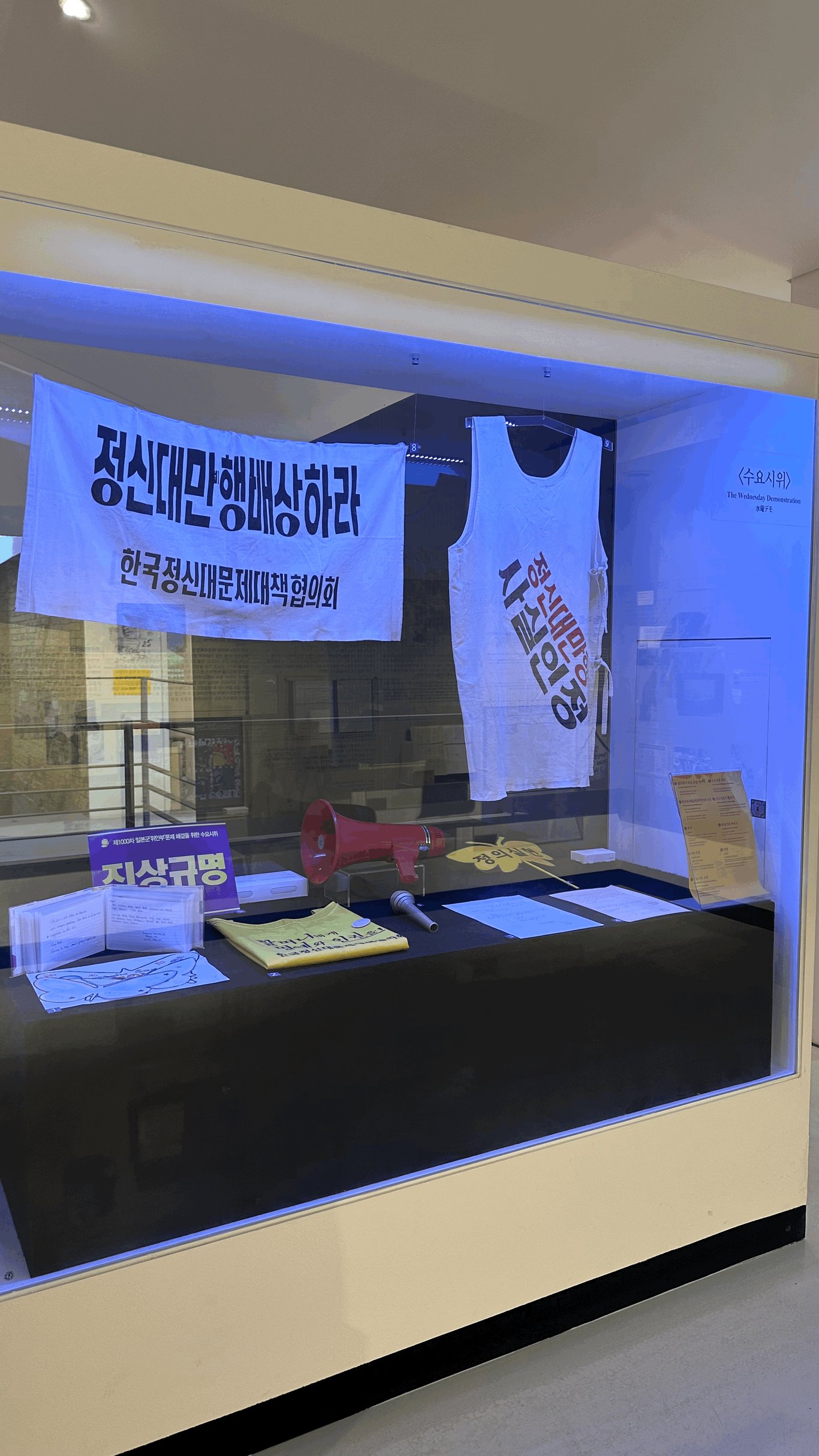

館內也留下一角給「水曜集會」,這場每個星期三在日本駐韓國大使館前,向日本政府要求承認慰安婦、清查歷史真相並進行賠償的集會,從1992年1月首次集會以來持續至今,2025年4月才剛舉辦第1700回。截至2025年5月,韓國目前登記在冊的慰安婦受害者,僅剩6人在世,而台灣最後一位已知的慰安婦受害者,也已在2023年離世。

時間不夠了。不知道是人會先離開,還是記憶會先被遺忘,但時間不夠了。

而後來也發現,這裡不只是個關注二戰時期日軍性暴力受害者的場域,更試圖超脫「慰安婦」這一有著特定語境與時代背景的詞彙,關注「戰爭性暴力受害者」這個或許算是更普遍的面向——畢竟這樣的暴行曾經發生,後來也持續發生,在越南,在波士尼亞,在盧安達,在敘利亞。

工作人員像是怕我以為外面不能去,遇到我的時候還提醒了一聲,外面還有。

外頭的庭院除了遇到剛才提過的兩位阿媽,還有一處半開放空間,專注於越戰前後累積派出32萬人前往支援南越的韓國,在越南當地涉入的戰爭罪行。這並非我先前熟悉的案例,而透過翻譯軟體,其中一面展版的證言是這樣的(因未保留韓文原文,部分不通順處難以做更細緻的修正,可略讀其大意):

「她們橫穿廣闊的平原,越過江面,被帶到了韓軍的基地。這裡建成了能容納兩三人的坑,韓國軍隊一個一個進來。被隔離的女性們被擠進每個坑裡,她被監禁兩天,白天兩次、晚上三次強姦。連續遭到強姦,到了無法走路的地步,其他女性也一樣。

被強姦後,剛開始即使躺著,血也很難停止。丈夫把她送到醫院,因為如果不治療就不能生孩子,所以接受了注射和藥物。

這一天的記憶,連看韓劇都做不到。」

問了韓國朋友有沒有聽過這件事,他回答有,只是是在學校教育以外的閱讀看到的,學校的歷史課本裡記得不怎麼說,「印象中還在打訴訟。怎麼說呢,明明韓國政府就在要求日本道歉的,結果我們自己就對越南做出了那樣的事,只能說很尷尬⋯⋯」朋友也補充,在此脈絡下出現的一批「父不詳」的韓越混血兒,後來也在越南飽受歧視。

去參觀戰爭與女性人權紀念館,是2024年7月的事。就在前一年,首爾中央地方法院判決韓國政府需賠償一位1968年豐一村屠殺事件的倖存者3000萬100韓元,亦是韓國法院首次認可越戰期間韓軍涉入屠殺平民為事實。

更早之前,2001年金大中總統、2018年文在寅總統,都曾在韓越外交場合上,就越戰時期韓國出兵當地造成的傷害致歉——然而部分越南民眾仍認為,僅就出兵責任道歉,仍未真正對越戰時期的性侵受害者,與因此產生的韓越混血兒負起責任。

這裏、那裡、彼時、此時,她們的和平還沒歸來。

註:台語「阿媽」(a-má) 指「母親的母親」、「父親的母親」或泛指年老女性長者,此處以教育部臺灣台語常用詞辭典現行用法為準。「阿嬤」為異體字,惟「阿嬤家」已長期使用、且目前仍持續這一寫法,故提及該機構時跟隨其習慣。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐