《南韓民主家政課》:「不只此刻動盪,這是序章」

「我們是時代的孩子/這個時代是一個政治的時代」(辛波絲卡〈時代的孩子〉)

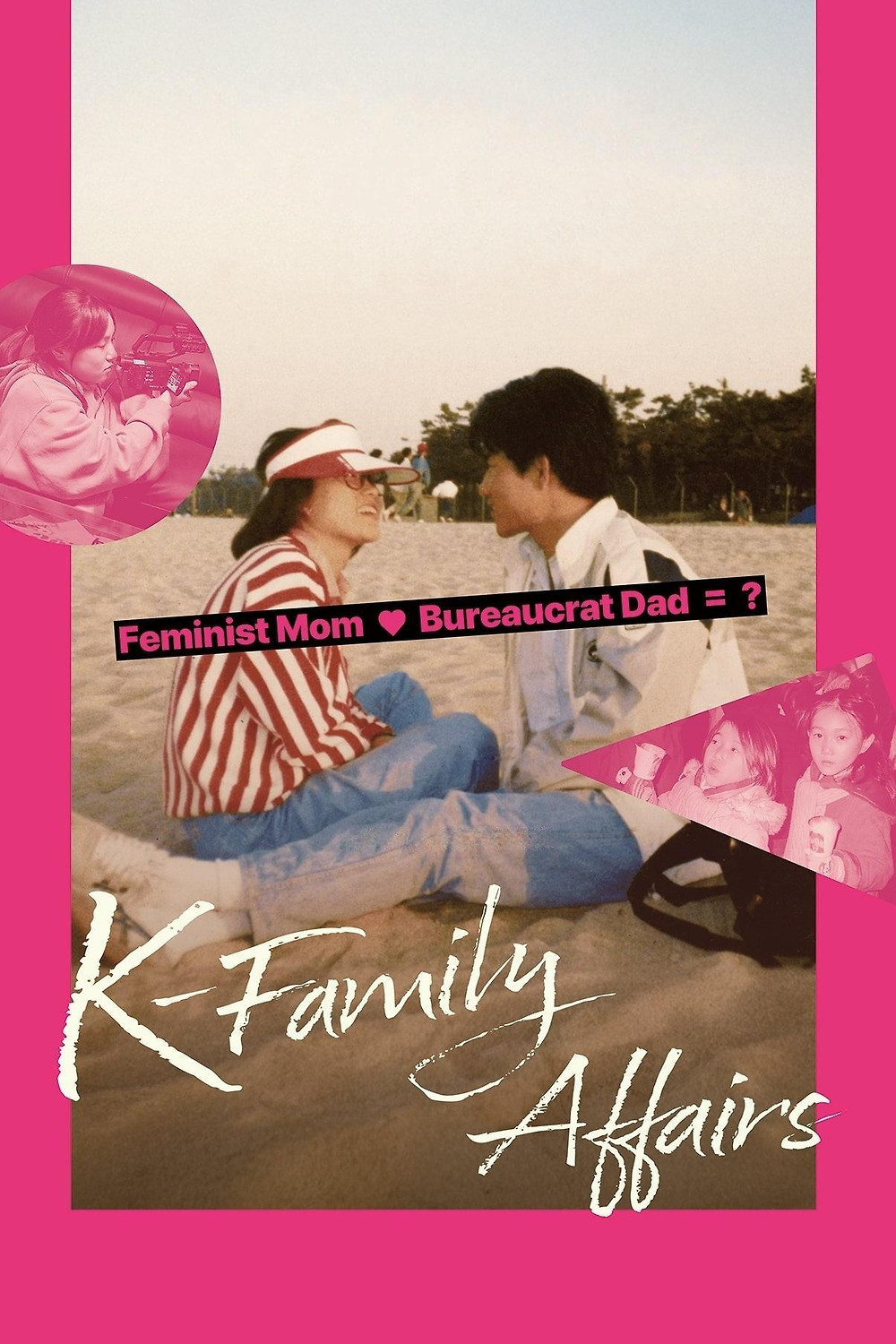

兩星期前在導演南雅琅(남아름 Nam Arum)那裡率先看到《南韓民主家政課》(K-Family Affairs, 2023)在Giloo上架的消息,自己小聲驚叫出來,顧不得自己人還在外面。

台灣國際紀錄片影展(TIDF)2024年5月放映時自己人正好不在,後來幾次台灣的放映都擦身而過,再看到香港2025年上半院線上映時,想著台灣可能也快了——但沒關係,這樣也可以的。雖然已經被爆雷得體無完膚,但真的被朋友推薦太多太多次。

1995年12月18日。韓國新聞的頭條是盧泰愚因為貪污,成為史上第一位受審的韓國前總統,但在這個家裏,一對雙胞胎出生了。

讀片介時還沒有發覺,直到看到片中的家庭錄影帶上,寫著雙胞胎姊妹的名字 아름 A-rum 和 다운 Da-un,才驚覺姐妹的名字合起來,正好是韓文裡美好、漂亮的意思。忍不住在想,或許那是這對走過抗爭年代的新婚夫妻,對自己的國家、與對新到來的孩子們的盼望。

要與這個煥然一新的國家一起好好長大啊。出生在那一天的這對姐妹,從此每五年的生日就會遇到一次總統大選。民主,是最好的生日禮物了,導演說。生日影帶裡她用孩子的鄭重唱著國歌,還沒有投票權的年紀,用孩子尚難受控的字跡大筆寫下,自己支持哪位總統候選人⋯⋯

只是往後的日子卻少不了為向望沉重。

想從體制內改變,又難逃被體制改變(?)

導演的公務員爸爸,仕途很難說是平步青雲。每逢政府換屆就會被調動到其他單位,這時管理青少年事務,沒幾年又被拉去做某部會的發言人,然後又被調去新成立的某某辦公室。隨著時間過去,世界還沒如願翻轉,在公務體系裡反覆淘洗的他,似乎也未必是自己願意地,成了會被討厭的大人。

2014年4月的世越號事件,上百名高中生沉入海底,原因至今不明。那年導演18歲,正在蹲重考班的她,苦惱於不便隨心所欲加入遊行,又難以無視身邊同學的哭聲。政府的救災不力與試圖隱瞞,在舉國哀痛之際更點燃民眾怒火——而導演自己的爸爸,此時就任職於海洋水產部,是直接負責事件處理的官方單位。

「不久前,爸爸想守護的青少年,突然消失了。爸爸是處理這韓國現代史上無法抹滅事故的公務員。加油我就不說了,請不斷感到愧疚與自責。」

片中也收錄了幾段導演的爸爸在國政監察上,作為官員被質詢的資料畫面。即使影像並不銳利,鏡頭前官員侷促不安的沈默,卻是清晰可見。換作是別人站在那裡,任誰大概早就開罵了,可是那又是自己的家人。在那之後父親輾轉調任青瓦臺,儘管這無疑是在韓國身為公務員所能去到的最高機關,然而此時去到朴槿惠政府,所有人都知道後來發生了什麼⋯⋯

導演作為在世越號事件後自我期許不再沈默的年輕人,那個冬天自然也曾前往光化門廣場加入抗議。只是好像,為什麼有些口號,就那麼說不出口呢?

「我坐在辦公室裡也聽得到。」

「真的嗎?」

「因為後面就是北岳山,聲音會迴響得很大聲⋯⋯今天總統大概要睡不著覺了。」

那段日子,導演並非不曉得,爸爸要逆著抗議人流下班。

行過坎坷起造新國家,有她們的位置嗎?

然而片中或許讓自己更為刺痛的,是一段日期標示為1996年初的畫面裡,導演母親的眼神。還是新生兒的姐妹倆整整齊齊在被子裡熟睡,戴著眼鏡的母親坐在地上,眼神空洞地看著(也許好不容易終於被擺平的?)孩子,抬頭看到鏡頭正對著自己,她勉強笑了一下,卻又抬手拭淚。

「一直面對不會說話的孩子,看著她們大便尿尿就很開心,我發現自己甚至會自言自語,覺得我自己很可悲,像動物一樣,一心只想著吃飯了沒、忙著餵奶這種事情,但我不能跟任何人說這些⋯⋯不知道爸爸可以理解我在說什麼嗎?」

拍那段畫面的又是誰呢?片中並未明示,但除了導演的父親以外,似乎很難有其他可能。導演說,父親是第一個教她怎麼用攝影機的老師,而自己至今沒有放下攝影機,走上紀錄片這條路,也有一部分是想替父親完成他大學時的記者夢。

當年的他,有看到那些嗎?有看懂嗎?

「如果我說出來,一定會被說我很奇怪吧。」導演的母親接著說。看著大學時一同抗議的夥伴、最好的朋友與後來的伴侶,在民主化的政府與人交流、做出建樹,越走越遠——自己似乎被丟下了。可是明明就還有想做的。90年代中期的韓國才剛制定不因性別歧視工作權的法律,然而面對公司裡多位上司的「勸進」,她硬是壓到婚禮前兩天才遞出辭呈。

那段經歷(與一則招募志工的報紙廣告)促使一位母親走進婦女運動,成為一位女性主義者。往後的日子,她在辦公室裡為接住性暴力受害者與推動性平政策而努力,也走在街頭參與大大小小的平權運動。對政府的抗議像是在正面挑戰身在公務體系的丈夫,然而片中收錄的畫面裡,導演的父母儘管政見或有不同,也會不時開酸對方,但開放討論、在可以承受的範圍裡真誠回應,仍是這個家裡的日常。

因為小孩放在家裡沒人顧,母親參與抗議時得把女孩們帶在身邊,使得導演與妹妹兩人從小就在街頭走跳,在韓國以「我是一位女性主義者」自居還有著一定污名、會引來訕笑的年代(某種程度上今日仍是如此),兩個小女孩在把抗議現場當作大大遊樂場的同時,也眼看自己的媽媽與許多姊姊、阿姨們,如何走在她們前頭,為她們的未來爭取更好的可能。

到了MeToo運動在韓國爆發、甚至就在導演就讀的學校裡爆發,作為運動前輩的母親與上了大學的女兒,還是一起在街頭喊聲,要求實現女性主義政治,要政治領域的性別平等。「看到這麼多年輕人都來到這裡,心臟抖得很厲害,但是腳抖得更厲害,要跟不上大家了呢⋯⋯」母親邊小跑步趕上隊伍邊感嘆,「得要認真想想,就算腳抖到不能一起遊行,我要怎麼以顫抖的心參與其中。」

《家政課》在Giloo亮相的時間點,正好就在韓國光復節前夕(8月15日,二戰終戰紀念日)。

今年因為逢80大年,可以看到韓國社會各個領域用不同方式盛大慶祝,有連鎖超商在便當隨機附贈鍵帽,寫著「大韓」、「民國」、「萬歲」,韓國職棒 KBO 在光復節前後用全韓文做期間限定的社群製圖,有政府部門出了印有尹奉吉加入韓人愛國團時宣誓文內容的水壺(考慮到他後來的行動,出水壺真的是,很有趣呢),今年六月去首爾那次,已經看到歷史博物館以 AI 技術,製作多位獨立運動家身著白淨韓服、抬頭挺胸踏出監獄牢房的影像。時尚雜誌《VOGUE》韓國版,也在8月15日當天釋出一系列在首爾西大門刑務所拍攝的畫報,在這一日本殖民時期關押、處決大量獨立運動參與者的監獄,模特兒身著現代設計的韓服、舉起國旗,頗有奪回空間詮釋權的意象。

而《家政課》的原文片名애국소녀,對應的漢字直譯正好就是「愛國少女」。愛國是什麼意思,要求總是同一群人無限度相忍,就是愛國嗎?什麼樣的國家在值得擁戴的同時也不放棄人,那代表什麼樣的日常實踐?當年那個在生日派對上,大聲唱起國歌的八歲小女孩,長大以後的今日是否已經活在她所能活的,最好的可能?在家也在街上,以鏡頭,她還在走,還在問。

(就在起筆寫下這些的這幾天,再次看到南雅琅導演在社群上宣布,她獲得 Chicken & Egg Films 資助,將會持續發展她的第二部長片《K-Grandmas’ Square》。該機構長期贊助女性與多元性別影人創作與敘事,伊藤詩織《黑箱日記》及王男栿、張嘉玲《獨生之國》等作品,先前亦曾獲該機構不同計劃協助。)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐