生活在別處:來自第三文化小孩的自白

I. 我應該從哪裡告訴你我的故事?

那天傍晚,我在學校的餐廳裡。天空比平時低了一點。雲層緩慢地移動,懶洋洋的,像一位信使拖著不知名的消息。餐桌對面,一個來自比利時的同學問我:「你從哪裡來?」

這個問題我回答過無數次,每次都像是臨時編織的借口。我笑了笑,猶豫了一秒,說:「中國吧。」但我知道這個答案不準確,甚至有點自欺。她點點頭,沒再追問,轉而談起她在布魯塞爾的童年。但我的心停留在那個問題裡:我是哪裡人?

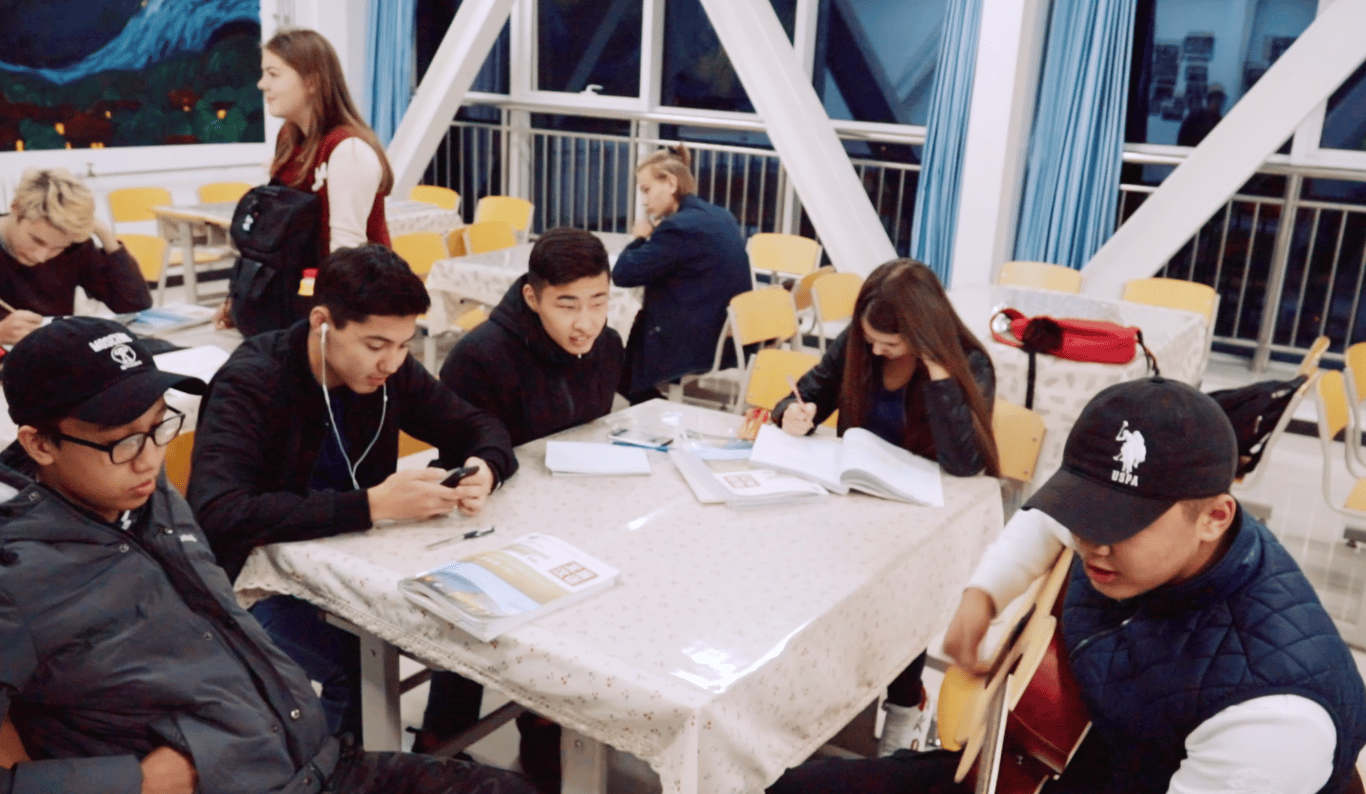

我出生在中國,但從沒真正生活在一個固定的地方。我的父親是外籍人士,我在十歲之後才有戶口,我沒有家族祖屋,我講著除我以外全家都沒人講的一種方言。我輾轉在不同的城市,像一枚總是找不到郵筒的信件。我覺得沒有任何一個人能完全理解我的處境。後來,我因為家境特殊進入了一所公立學校的國際班,那是我第一次見到來自世界各地的孩子——尼日利亞、蒙古、哈薩克斯坦、印度。我們一起用英語上課和生活,彼此之間有種誤打誤撞的親密感。

我們說著彼此都不熟練的語言,分享各自來歷不明的零食和音樂。有時候我想,也許這才是我的故鄉:不是某塊土地,不是哪個語言的聲調,而是這種斷裂與黏合之間的夾縫。沒有人的家鄉是一座學校,或者一間教室,可對我來說,幾乎完全是這樣的。

我對「家鄉」的概念一無所知。當其他人談論「從哪裡來」時,他們提的是一條街道、一棟樓房、一口湯的味道。我卻只能說出學校的名字,或者我曾經短暫寄住過的城市。家,是我跟著誰生活,就在哪裡,可是我十歲起就不和任何一個家人一起生活了,在我的父親去世之後,我也不再和他那邊的親戚聯繫,我和我的母親也保持著一種微妙的距離。如果我和我的父親母親都不怎麼交流,如果我講他們都不熟悉的語言,那該如何定義我的母語呢?這是我從小就在思考的問題。我在哪裡生活,就會學會哪裡的語言,像哪裡的人一樣思考。對於我,語言和地方,又能寄託什麼情感呢。

後來我開始明白,我是那種從小就學會拆分自我、重組身份的人。我的生活像拼圖。可是我沒有太多在家庭裡生活的經驗。我的身上或許帶了父親母親的痕跡,但是不多。我就是我自己。我的彩色拼圖里,一塊來自那些午後坐在教室角落,因為說了中文而被罰錢的來自哈薩克斯坦或蒙古國的同學們。它們拼在一起,就形成了現在的我。

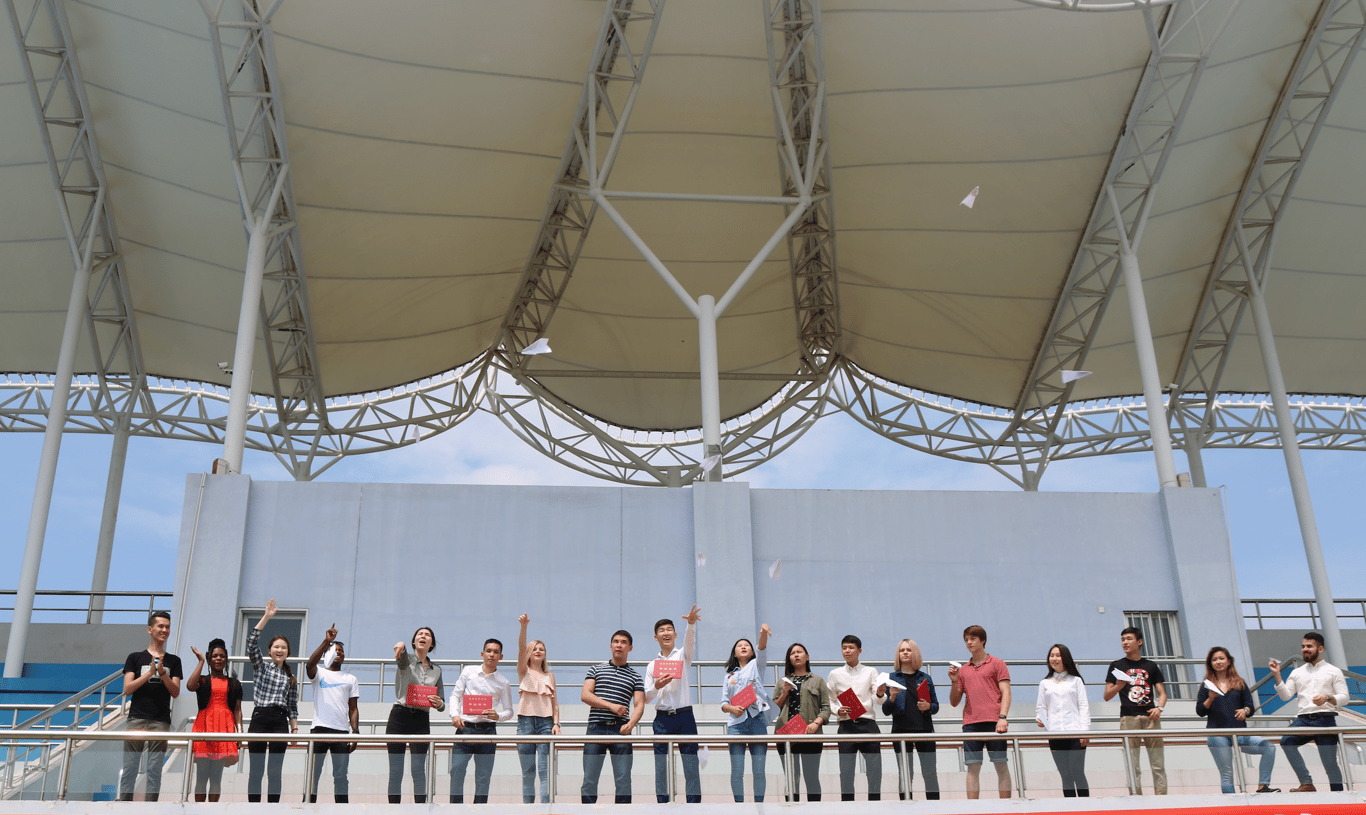

現在,在瑞典的這張餐桌前,當我和朋友們講起「中國」時,我說的是一段記憶的集合,而不是地理上的答案。我說的是我在那裡拼命讀書、打工、寫作,和朋友坐在海邊唱哈薩克情歌的地方。。我說的是我好像永遠不好中文卻用它考上研究生的城市,是我學會如何用一種不屬於我的語言去理解自己、也試圖被理解的國度。

而這,或許就是我故事的起點:不是「我從哪裡來」,而是「我在多少地方,學會了如何生活,又如何離開」。

II. 非典型國際生

我念的學校根本談不上「國際」——不如說,它是城市邊緣一所公立學校裡的一個小班,附帶著一種外人很難理解的時代機遇與殘缺制度的產物。它收留那些在戶口制度之外的人、在移民制度縫隙裡的人、在全球化浪潮邊緣被捲來又落下的孩子。像我。

那年我十一歲,剛從另一個城市搬來。父親的證件讓我有機會就讀這個「外籍子女班」,儘管我家的經濟狀況並不太好。我住在學校附近的一個出租屋裡,牆壁發黃,廚房的抽油煙機總是嘶嘶地響。對我來說,這個學校學費便宜、不需要戶口,還有些老師會說幾句英文,我覺得蠻好的。

這個學校對我來說,是一個折疊的宇宙。我的同學來自蒙古草原、哈薩克平原、非洲大陸與南亞半島,他們有的中文流利,有的人連拼音都不會,但他們會背著大包的零食來學校,會講自己的童話故事,會在體育課後用破碎的英文邀我去公園踢球。我們之間沒有誰是本地人,我們都不屬於這座北方三線小城,當然也不屬於這個國家對國際學生的想像,我們不是小紅書上那些光鮮亮麗的學生,我們之中的好多學生都有中國護照和某位外籍家長,我的好朋友有一個越南媽媽,她告訴我,她媽媽是為了錢才嫁到中國來的,他們一開始都怕她跑了,但是她不會,因為這裡比她家鄉好上太多——但我們聚集在這裡,像不同語言拼湊成的合唱團,唱著誰也不太熟的旋律。

我記得那時的語言是混亂的。老師說英文,我聽不懂;同學說不流利的中文,我們互相雞同鴨講;有人會在講台上偷偷用哈薩克語或者俄語交流,然後被罰一塊錢,投進那個用透明膠紙貼起來的塑料盒裡。語言是界線,也是規則本身。它不是通向理解的工具,學會一門語言就成為了一場需要學會取悅的競賽。

我從沒見過這樣的教育,我也沒想像過這樣的教育。我甚至不知道在這裡讀書是我們的幸運還是不幸,我們僥倖逃過五六點跑操的應試教育,可是我們的教育質量實在讓我不好描述:我們的老師不教我們怎麼說話,而是告訴你「應該說什麼」;不問我們從哪裡來,而是說「你以後要去哪裡」。他們對我們講我們自己都不相信的「全球公民」,可那不意味著世界真的屬於我們,因為在我們眼中,「全球公民」屬於那些家庭背景比較好的,至少是來自發達國家的小孩,而對於我們,我們在哪裡都是在夾縫中生存的孤兒。所以一切都更像是一場語言的漂流訓練:告訴我們要棄掉原鄉,才能漂向所謂的未來,英語成了一種必須要學會的制度一樣的東西,而我們的本國語言被視為是不夠優秀的語言。

我的英文當時還不好,但我知道我得學會。我在這個學校裡找不到中文的容身之地。

後來,父親去世了。家裡的經濟條件愈發惡化。到中學的最後一年。後來,我白天去上課,下課後去考駕照,晚上去商場賣電子產品。那是個燈光很刺眼的賣場,玻璃櫃反射出一整排閃閃發亮的手機、耳機和小型音箱。我學會怎麼站得更久、笑得更穩,怎麼在別人質問我年齡的時候微笑搪塞。其實所有對「國際學生」身分抱有幻想的人,都難以想像這四個字,也可以和工讀生、邊緣人、掉隊者劃上等號。

後來,靠著一些積蓄和運氣,我考上一所內地的高校,因為那裡願意收下像我這樣的人,而且願意為我提供生活費。我選它,純粹因為它能養活我。這在多數人眼中或許是一個奇怪的理由,但對我來說,那是唯一的現實。

很多年後,我終於知道,那些我稱之為教育的年歲,其實是一種長時間的拼圖遊戲。我把每一段語言、每一位朋友、每一個遷徙過的城市都當成一塊拼圖,但它們從不曾組成完整的圖像。

我這個人很奇怪,儘管如此,我也仍在一直懷念那些日子,並且覺得那些日子是很好的,是閃閃發光的,讓人感到興奮和生機勃勃的。很多人說我是堅強的人,是沒被苦難擊倒的人。可是在一個覺得世界是巨大遊樂園而人生是體驗的人面前,我的眼睛是看不到苦難的。我只會想到我有趣的朋友,勾兌了香精的美味奶茶,我賣出去過的漂亮的手機。

III. 我是不是有文化的文盲?

直到現在我還常常懷疑自己是不是一個有文化的文盲。

我對語言有一種特別不正常的恐懼。我恐懼中文,也恐懼英語,我甚至恐懼學習一門新的語言。我甚至因此去見過很多諮商師。這種恐懼來自我的成長背景。作為一個不那麼優秀的第三文化小孩,我缺少使用語言的自信心。中文是我出生時接觸的語言,是我很多年來都在使用的語言,卻不像我真正的第一語言。因為我的基礎教育很差。我讀小學的時候,可能有將近一半的時間都不在學校,而在小學畢業之後,我就進入了國際班。我的中文可能直到我讀碩士,還停留在小學階段,我只能先用英文寫作,再把它翻譯成中文。

在國際班的前幾年,我的中文寫作停滯了。我在用英語寫作和表達中逐漸熟練,而中文——這個應該屬於我、應該承載我最深情緒與記憶的語言——卻變得遲鈍、遙遠,甚至難以操控。我說得一口流利的普通話,卻在寫下第一個段落時,總是詞不達意。就像某種失語症,潛伏在意識與表達之間。更諷刺的是,正因為中文是「我的語言」,我對它的羞恥也格外強烈。我應該寫得更好,我應該不需要查字典,我應該不需要反覆修改一個句子的語序。可是我辦不到。

每當我坐下來寫文章,不論是中文還是英文,我的第一步總是「懷疑」。我會回讀每一句話,質疑它的邏輯、節奏、語法、語氣。我在內心模擬讀者的聲音,一遍遍將自己的句子解構、拆解,直到它們變得面目模糊。有時候我會因為一個連接詞卡上十分鐘。語言變成了一場戰役,而我不確定自己站在哪一邊。

我曾試圖向中文靠近,閱讀簡體中文、繁體中文、古典文學、現代小說,我試圖模仿、吸收、潛入它。但中文始終像一個不太親近的長輩,總是對我說:「你不太像我們家的人。」我也努力擁抱英文。英文比較寬容,畢竟我的中學教育都使用它來完成,我可以用英文進行更深刻的思考,可以思考哲學和科學,但中文不可以,直到現在,如果看中文的長論文,我甚至還是可以用Chrome的翻譯插件翻譯一下才能看的更快。英文本身也更簡單,它有更多非母語使用者,願意包容錯誤,容許簡單的句法。時至今日,我意識到自己用英語生活,用它工作、寫作和思考的時間已經超過了我使用中文的時間。

到了研究所,我在中文學術寫作中努力適應。我終於能完成一篇完整的報告、論文、訪談稿。但老師會說:「你這篇文章邏輯清晰、思考深入,但我就是覺得它不像中文母語者寫出來的。」這種評語像是一記柔軟的刺,沒有惡意,卻讓我無處可逃。

那我到底是誰?為什麼連我寫的東西我都控制不了?我在超市購物的時候看到一句話,叫本秤不具備欺騙性使用的特徵。我覺得我的中文有時候就是這樣的。很長一段時間都有點恐怖谷的感覺在。

有一次在學術研討課上,其他同學在討論一篇關於媒體控制的中文論文。我明明讀過那篇,甚至做了批註,但輪到我發言時,我的語言卡住了。我不知道怎麼用中文說出「structural repression」,不知道怎麼翻譯「editorial agency」。我結結巴巴地繞開這些詞,講得含糊其詞。課後,有人拍拍我說:「你說得還行啊,作為外國學生不錯了。」我苦笑了一下,然後我說,其實我是中國學生。我從開學那天就是一頭金毛,夾雜著我的結結巴巴漢語,這句話確實值得懷疑。

後來,我漸漸接受,語言的習得對我而言從來不是一件理所當然的事。我必須主動地、費力地、一寸一寸地去擁有它。這可能跟我有閱讀障礙也有關。我小時候閱讀速度極慢,經常被老師懷疑懶惰。我直到最近才終於不再依賴語音轉文字功能,能真正地閱讀一本書、一篇新聞、一本論文,而不頭痛、焦慮或渾身發燙。

而就在我以為自己終於和語言和解的時候,我來到了瑞典。

瑞典語,又是一種全新的語言——陌生、規則詭異、發音像唱歌。它讓我重新回到語言學習的最底層,讓我再次感受到語言如何改變你的姿態與世界的輪廓。我逐漸發現一件荒謬又真實的事:我熟練使用英文的時間,已經超過我熟練使用中文的時間了,但也許以後,我熟練使用瑞典語的時間也會超過我使用英文的時間。

也許,語言在我身上成了漂流的證據。

IV.總是在別處

在別人談論中國,說到「我們中國人怎麼樣怎麼樣」時,我總會愣住一秒,像是在對號入座時發現自己沒有座位。我不是漢族,別人給我介紹漢服的時候,我總是一愣,我的成長軌跡也與大多數同齡人完全不同。我從沒經歷過中考,也沒有經歷過高考。那一整套關於青春、奮鬥、考場與夢想的敘事,我只是聽說過而已,像是在讀一本與我無關的小說。

我真正的青春,是在語言混雜的教室裡和商場冷氣的聲音中度過的。我不清楚什麼是校園卡,點名,不知道為什麼讀中學的時候不能帶手機,更不理解為什麼大家總是懷念高三。我的記憶裡沒有補習班,只有下班後腳痛得走不動路的夜班。即使後來讀了大學,我仍然是異類——不是外國人,也不是本地人,不是典型的國際學生,更不是國家派遣的留學生。我是那種需要靠打工養活自己、還得努力維持成績來續上獎學金的人。沒有人知道怎麼定義我,連我自己也不太知道。

我最親密的朋友們來自哈薩克斯坦、蒙古、烏克蘭、孟加拉。他們有著跟我一樣的流浪氣息。我們用英語交談,偶爾穿插幾句哈薩克語或俄語。有一次,我們在城市外的海邊露營,唱著《Напиши письмо маган》(「寫信給我吧」)——那是一首我當時還聽不太懂歌詞的情歌,但旋律裡藏著一種我熟悉的東西:渴望聯繫,卻永遠無法靠近的感覺。

夜色如水般溫柔,我們年輕,我們一無所有,僅僅擁有彼此的語言殘片與共同的孤獨。有時候我覺得,因為我們不屬於任何地方,反而幫助我們建立起了更深的連結。可這樣的連結是脆弱的——每一次畢業、轉學、搬離都像一次告別。那些友誼像漂泊的船,靠岸的時候熱烈而真實,但下一次見面,也許就是好多年後了。

我們的母語在學校裡是「違規品」。老師曾說:「這裡是用英語教學的國際班,你們要學會用英文生活,將來才能融入社會。」他們設下罰款制度——誰在教室裡講母語,就要投一塊錢進透明的罰款盒。那一塊錢像是對過去的懲罰,對自己文化的一次剪除儀式。

起初我們會偷笑,偷偷說一句就趕緊停下。但久而久之,我們真的不再講母語了。不是因為害怕罰錢,而是因為覺得它「不應該」出現在這裡。我們開始用語言彼此隔開,也隔開了自己與故鄉之間最後的一點連結。這些習慣潛移默化地進入我之後的生活。即便在中文環境中,我也習慣性地自我審查、壓低聲音、刻意尋找英文表達。這不是因為我崇尚西方,而是因為太多年來,我被教育要「講英語做國際人」,這和我討厭的「說普通話做文明人」有什麼區別呢?很長一段時間我憎惡英語,我執意要給我的英語注入中文口音,為了反抗而反抗,因為我不想成為英語敘事的一部分。結果是——我真的成了那個不夠本地,也不夠外地的人。

研究所三年是我真正進入中文社會的第一次嘗試。我以為這會是我和「母語」與「家鄉」和解的過程,卻變成一場延遲發作的文化撞牆期。課堂上我總是格格不入,別人聊起中考、高考、哪裡的老師會體罰學生,我都只能安靜聽著。就連那些關於課堂用語的小默契我也不懂。我會用很正式的語言發言,會寫出結構嚴謹卻情感生硬的論文。我知道我不笨,但我總像站在窗外往屋裡張望,猜測裡面人的語氣、眼神與潛規則。我的室友們都是少數民族,她們來自西南山區、邊疆縣市,也經歷過語言不適與文化隔閡。我們會一起偷偷在宿舍煮飯,一起吐槽口音被糾正的時刻。異鄉人和異鄉人之間,總是比較容易相認。我們不問彼此從哪裡來,只問你今天過得還好嗎。

那段日子,我一邊使用中文學術寫作,一邊重新回望自己的人生。我問自己:「我是一個在中國生活了這麼多年的人,為什麼我也會面對融入的問題?」

後來我才明白,所謂的「融入」,並不是只關乎語言與住所,而是關乎一種深層的文化記憶:你是否曾一起參加過一場統一的考試、是否理解「考前焦慮」與「家長會」這些詞背後的集體經驗。如果沒有,那麼你就不是「這裡的人」,不論你有沒有說這裡的語言、拿這裡的證件。

你只是住在這裡,但從來不是這裡的一部分。

V. 永遠的異鄉人

原本以為離開中國之後,會有一種「劇終—字幕—謝幕」的感覺,像人生第一部長片正式落幕。結果到了瑞典,字幕還沒開始滾,我就發現自己又被拉進了另一部續集,而且還是多語言配音、低預算獨立製片,主演依舊是我,情節依舊混亂。

瑞典的秋天初見時有點像上海冬天的前奏:風柔柔的,空氣裡總是懸著點濕氣。剛到這裡的時候,我覺得一切都很新鮮——公交車是綠色的,貓是奶牛色的,食堂居然有素肉丸,而且還挺好吃。更妙的是,我身邊又圍繞著一群來自世界各地的人,來自尼泊爾、伊朗、烏克蘭、南非,我的生活仿佛重新回到了那個國際課程的教室,只不過這一次,我們終於可以光明正大講自己的母語了,沒人再罰我一塊錢。只是往往找不到能用母語交流的夥伴。

這種「多語言並存的日常」帶來一種莫名的舒適感。語言不再是一種考核標準,而是一種社交選項。你可以在早上用英文問候老師,中午用中文講八卦,下午在地鐵裡用瑞典語說 tack så mycket,晚上再回家唱烏克蘭語歌曲。我開始覺得,也許我本來就不是單一文化可以定義的人,而是一個經常切換語言輸入法、習慣背著三本辭典生活的複合型人種。

不過,我也不是全無文化衝擊。

比方說,瑞典人的沉默——那不是普通的安靜,而是一種帶有道德色彩的沉默。地鐵裡沒人講話,連咳嗽都帶著一種「不好意思打擾」的音質。我在ICA超市買豆腐的時候,對著自助結帳機連說三句「It doesn’t scan」都沒人理我,直到一個戴耳機的店員終於慢悠悠地過來,像是剛從一首爵士樂裡被叫出來。我也學會了用「不打擾別人」來定義禮貌,用「慢一點」來理解效率,用「沉默」來讀懂熱情。這是一個非常適合 introvert 的國家,問題是——我很 introvert,所以我跟難以表達自己的訴求了。

但也正因如此,我終於開始享受那種「不必強求融入」的自在感。在中國的時候,我總是試圖追趕「標準的中國學生樣子」,想要補齊自己的中文、了解主流的青春故事、閱讀大家都在讀的微信文章。在這裡,我沒有人需要模仿,也沒有人需要我證明。我第一次覺得,「我是這樣的我」,也可以被接受,甚至有點酷。

我也遇到了一些很有意思的「文化誤會」。有一次,一位瑞典朋友問我喜歡什麼運動,我脫口而出「跳廣場舞」,他眼神裡閃過一絲驚恐。我趕緊補了一句:「就像你們冬天跳Salsa一樣,只是我們是在水泥地上跳,而且人更多。」他點了點頭,似懂非懂。

又有一次,我在課堂上提到我曾經為了一篇報導在大雪裡蹲守一整天,老師一臉嚴肅地說:「我們這裡不鼓勵那麼高風險的行為,你應該申請安全設備或拒絕任務。」我當時愣住了。不是因為他的建議,而是我突然意識到,在這裡,你有權利拒絕過度勞動。這種權利對我來說,竟然那麼陌生。

也許瑞典給我的最大啟示不是自由、不是民主,而是:你可以不用時時證明自己。

我仍然在學習瑞典語,進展緩慢但不再焦慮。因為學習語言是快樂的事情,學會一門語言也不是拿到一個榮譽徽章,我也不再用語言能力來衡量自己的價值。我發現,真正的語言其實是「你能否好好地與人相處」,哪怕你只會說 tack 或 hej hej,只要眼神裡有笑意,世界就不會把你推開。

我不再是「哪裡人」,但我開始成為一個「能夠在很多地方活得下去」的人。

VI. 結語:我們從哪裡來,又要到哪裡去?

我有時會想,如果我是一篇文章,我可能從未寫完。我的開頭總是不夠清晰,主詞與語境都經常變換,語言混雜,註釋繁多,甚至連標點都是最後統一加上的。

可是也正是這樣,我才可以好好生活下來。

作為被放在地圖縫隙裡長大的我們,可能不一定知道自己屬於哪裡,但總能找到一些方式,把自己拼湊出來。我們學會了混合語言、混合文化、混合記憶,像一種新的合成物種:不再追求「完整的母語者」身份,也不再渴望「純粹的國族記憶」。我們只是希望——在漂流中也能留下自己的名字。

我曾經以為,語言是一堵牆,是衡量你「夠不夠資格」參與的門檻。但現在我發現,語言其實更像是一扇窗。你透過它看見別人,也讓別人看見你。當我用中文寫作時,我不是在扮演誰的角色,而是在試圖把那個「一直不夠母語、不夠在地、不夠標準」的自己,也寫進世界裡,我寫成一篇篇報導,哪怕有語病,哪怕句子彆扭,我也想用這種不完美的方式說出自己的經歷——因為我知道,有很多人,和我一樣。

我們從哪裡來?也許從一間廉價的國際班教室開始,從一座我們沒有戶口的城市開始,從一首聽不懂歌詞的哈薩克民歌開始,從母語被罰款的教室開始,從沒人回應的瑞典超市開始。

我們要去哪裡?也許仍然不知道。但我們知道如何生活在過渡中,如何在一張又一張申請表上寫下與現實稍有出入的地址與國籍,如何把流離失所轉化為一種文化資本,如何在「不屬於」的夾縫中找到溫柔的相認。

後來我終於明白,第三世界的小孩其實有很多家。我們的童年藏在很多語言裡,我們的身份寫在不同國家的課表上,我們的感情穿梭於翻譯與注釋之間。沒有一種語言能完全說出我們,但也沒有一種語言可以把我們消滅。

也許這就夠了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐