怎麼一台手機還能成為我焦慮的來源

引子:

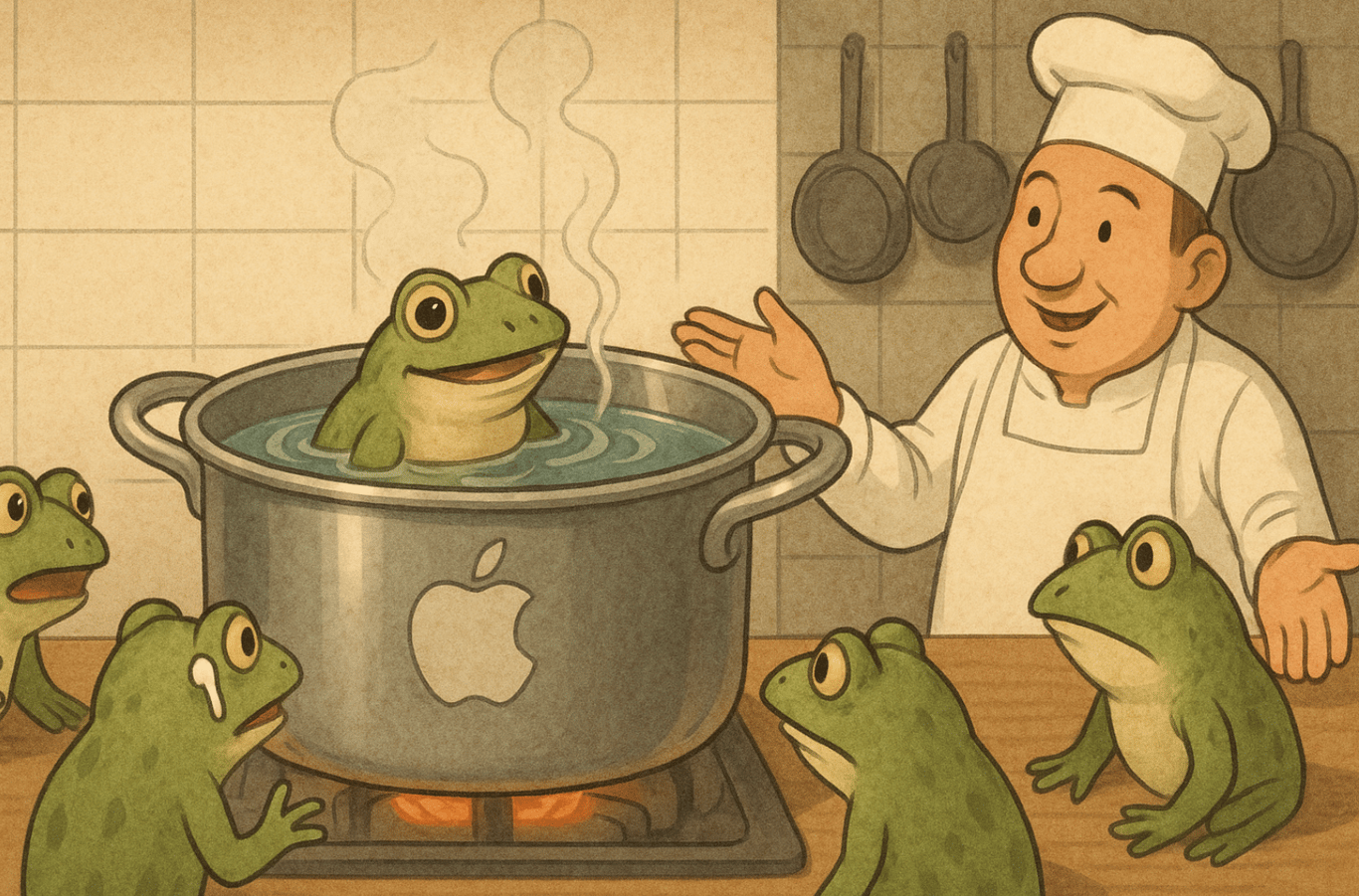

在一個光潔的廚房裡,擺著一口閃閃發亮的鍋,鍋身鑲著一枚半咬的蘋果標誌。廚子笑容可掬地招呼青蛙們:“來吧,這是世界上最安全、最精緻的鍋。你們跳進去,會體驗到無與倫比的順滑與自由。”

幾只青蛙探頭一望,鍋里水溫剛好,波光粼粼。跳進去的青蛙立刻驚嘆:“哇,這水太舒服了!而且這裡的氣泡是藍色的,比外面的綠氣泡好看多了!” 另一隻青蛙甩了甩耳邊的小白耳機,得意地說:“在這口鍋里,我們可以無縫互傳文件,照片一下子就漂過來了,池塘可做不到!”

鍋外的幾只青蛙有些猶豫:“可這不就是鍋嗎?水總有一天會熱起來。” 鍋里的青蛙卻大笑:“別危言聳聽了。我們在這裡是自由的,想跳進來就跳進來,想挑哪口鍋也行。你們留在外面,才是落伍的蛙。”

於是越來越多的青蛙跳了進去,沈浸在溫水帶來的順滑體驗中。它們開小會討論,哪一款鍋更高級,哪種水更純淨,還互相勸慰:“就算鍋是鍋,那也是最好的鍋。我們活得體面、精緻,不就夠了嗎?”

漸漸地,水溫升高了。幾只青蛙開始不適,嘗試爬出去,卻發現:離開這口鍋,就再也無法與同伴交流,照片打不開,歌也聽不了。池塘里看似自由,可一切都要重新適應。想到這裡,它們只好縮回去,告訴自己:“算了,被煮熟也許是另一種生活方式。”

火越燒越旺,鍋蓋最終被蓋上。青蛙們安靜下來,有的還安慰自己:“至少我們被煮得很有品位,不像別的鍋那麼粗糙。”

廚子微笑著攪動鍋里的水,低聲說道:“這才是最完美的生態。”

——《為什麼iOS可以是煮青蛙的大鍋》。創作者:Chat GPT

一 不如從讓我印象深刻的 iPhone 16 發佈會的場景開始講起好了

作為一個前數碼銷售人員,我的朋友圈裡不乏各種愛好者。每年發佈會都是如此。如果說蘋果發佈會是「科技春晚」,那三星發佈會就是「湖南衛視跨年」,好不熱鬧。有人在研究各種老年內褲配色(當然今年三星的配色也是一樣),有人在發帖子說也不知道這些AI功能有幾個能用上(到今天起最引人注目的還是屏幕上出現的彩虹跑馬燈,當然三星後來也有了),還有我認識的幾個鐵血安卓用戶在吐槽說——「這些不是早就在安卓上玩過的嗎,怎麼越來越像了?」兩年前的靈動島也被拿出來鞭屍,說其實也沒那麼好用,歸根到底「一個花俏的黑點」。

我當時還是在小紅書直播間裡看的發佈會,看著那些即時討論我真的覺得好熱鬧。年年有今日,歲歲有今朝。說真的,春晚我從不看,卻能在看蘋果講他們怎麼做到的碳中和的時候看得津津有味,甚至和朋友打語音,說你覺得他們是怎麼買的碳排,有多少真能做到。不出意外的話,新的九月,新的發佈會又要來了,今年我還是會圍坐到這場儀式裡。看看有趣的討論。不過如果17系列真的全產品實現120刷新率的話,我就不能再吐槽先有蘋果後有天,六十赫茲賣九千了。

我總覺得每次發佈會都有個惡魔在我耳邊低語:你要不要換?你今年還stand with Apple嘛?你還跟得上時代嗎?

二 我曾經在一年裡換了四部手機,以下是我的心路歷程

在iPhone 14 之前,我是個頑固的安卓用戶。安卓的定製性、靈活度在我看來遠勝於 iOS,尤其對於像我這樣喜歡折騰手機的人來說,能改動的地方越多,就意味著掌控感越強。

我和蘋果的恩怨情仇正式開始於iPhone 14的發佈會。在發佈會之後的一年之內我換了四台手機。從小屏到大屏,從標準版到 Pro,我把能試的型號都試了一遍。

也巧,我當時正在一家主要販賣蘋果手機的櫃檯工作,我們同時也做二手手機的業務,嘗試不同型號的成本很低。對我來說,「換一台」根本不需要花錢,只要不壞,用完接著賣,自然不需要下決心,這就給了我嘗試所有型號的機會。

更諷刺的是,在那些日子裡,我對自己能不能成為一個好的銷售產生了一些懷疑。你看,我每天幹的是什麼事兒啊,每天給顧客挑手機,分析配置,對比需求,到最後我自己也不了解自己想要的是什麼。我像一個裝出來的「專業人士」一樣,甚至很難說自己推薦的產品就是最好的。

記得我畢業的那年去應聘了Apple直營店的銷售,那個時候我甚至在想,如果真的去那裡工作了,我真能非常有信心的就跟人家講說我們的產品最好嗎。我有品牌信仰嗎——當然,後來因為一些緣故,我並沒做上這個工作,這反而讓我感到放鬆。

我覺得所有的反差都讓我覺得自己略顯可笑,每天躺在床上的時候都有一種說不清的焦慮。

於是我開始想:怎麼一台手機還能成為我焦慮的來源?

對我而言,iOS算得上八十分系統。漂亮、穩定。可是它有點「被規劃好的無聊」。我討厭一切被管制的感覺:多次升級也幾乎不變的頁面(不知道26出來之後會不會好一點),一新鮮感來得快去得也快,換了半天和沒換一樣。尺寸更令我煩惱:一些機型大到根本塞不進我常背的小斜挎包,每次出門都覺得笨拙;另一些機型小小的螢幕又根本擠不下我每天需要處理的文件和訊息。

我賣手機的經歷讓我明白一件事:有人說恐懼來自未知,但我想說,知道可能讓人擺脫恐懼,但並不能幫人擺脫焦慮。

不過後來的經歷好像讓我明白了些什麼:問題可能不在於我「喜新厭舊」,而是我的需求一直沒有被主流選項滿足。我想要一部既能放進口袋,又能展開大屏的手機;我想要一個能讓我真正感覺到自己在掌控的系統,而不是被品牌預先規劃好的選項限制。

三 Bye-bye, Apple, I stand with Samsung.

我現在開始使用三星的Z Flip7,我不知道我的問題有沒有得到解決,我的老是換手機會不會以此劃上句號,但是它摺疊起來確實小巧,放在口袋剛剛好,展開後6.9寸的螢幕確實很舒服。我希望它能帶我走出荒唐。

這幾天在發生了有趣的事,很多人發現我的新手機,搶著折來折去,像玩新奇的玩具一樣,眼裡閃著亮光:「哇,這手機也太酷了吧!」我覺得很開心。

我承認,他們的興奮讓我的虛榮心得到了小小的滿足哈哈!

不過當我順口問:「要不要也考慮換一台?」氣氛好像就冷了下來。有人笑著擺手說:「算了吧,我的 Mac、iPad、手錶全是蘋果的,換了不就全斷了嗎?」另一個朋友補充:「而且你還記得嗎,咱們之前天天玩 iMessage 小遊戲,你突然換掉,不就沒法參與了?」還有人乾脆更直白:「我所有照片、文件都在 iCloud,哪有那麼容易抽身啊。」

不過我確實捨不得 iMessage 小遊戲,這便是我留下了一部iPhone在身邊的原因——

我內心裡其實在隱隱覺得,怎麼感覺又像是「心安理得被綁架了」。各種品牌都在努力用生態留住自己的用戶,哪能讓大家輕易逃跑呢。果然都是訓練有素的商人啊!手機現在根本就不只是通訊工具那麼簡單了,它像大網上的那隻大蜘蛛,圍繞著蜘蛛網,我們可以看到一隻隻被困住的小蜘蛛。資料同步、跨設備銜接、社交默契,全綁在同一個生態裡。離開,之後如果還想要保證體驗,就得開始考慮要整個「搬家」——代價太高,所以乾脆不動。

這個場景,其實和我在櫃檯裡看到的另一種矛盾很像。很多父母帶著孩子來買手機,第一句話就是:「不要 iPhone,太貴,不實用。」他們轉而去看華為、三星,認真比較處理器和續航。對父母來說,手機是「工具」:要耐用,要穩重,最好還帶點「安全」的意味。可孩子們往往沉不住氣,會在旁邊小聲對我說:「可是我真的想要一部iPhone呀,同學们都有 iPhone,就我没有。」

這些話裡有一種微妙的焦慮。

你说小孩子在乎什麼跑分、鏡頭模組呢,他们更在乎的還是課間能不能用 AirDrop 傳照片,能不能玩同一個遊戲。對父母而言,iPhone 代表「炫耀」和「虛榮」,對孩子而言当然不是,现在这个时代,消费一部五六千块钱的手机呢对每个家庭都不算困难,但手机背后是「同齡認同」和「不被排斥」。这给一台手機带来了很多产品之外的东西。

如果你是一个内心足够强大的人,那你可能感受不到,但如果你在意这些——那你就会看到手机如何照見的我們對身份、歸屬與體面的不同焦慮。

我记得以前工作的时候常常听到顾客说:「哎呀,手機嘛,能打電話、發微信就行。但是你还是把你们这最贵的拿出来给我看看吧,我要顶配,我不差钱,就是得有排面。你说他们都用苹果是吧,那个我不喜欢,下个软件太费劲了。但我肯定得用这个价钱的手机,要不然多没面子,人家还以为我买不起苹果。」这样的心态还是让我觉得挺有趣的。

其实一部手机的大部分功能都是普通人用不上的。人們拿著手机走進咖啡館,或者在地鐵裡刷屏幕,表面上只是再普通不過的動作,可在旁觀者眼裡,卻被賦予了某種社會含義。

就连现在的我自己也仍然陷在一種拉扯裡。Z Flip7 的設計我特别满意,轻盈,自由,漂亮的薄荷绿。但是我在Trade in iPhone之前还是会想起我们之间的日子。它见证了很多我的美好时刻,iMessage上的小遊戲,我在 iPad和Mac 上打開文件時的接力,轻松查看Pages文稿——所有細小的便利都是完整生態的一部分,意味著我要轉換我的生活方式,要重新適應。何嘗不是一種引力。

我們其實挺奇怪的,看起來選擇不少,貨架上的型號琳琅滿目,但真正的自由卻少得可憐。大多時候,我們有时候甚至不是在挑選自己想要的東西,而是在尋找一個不會讓自己顯得格格不入的答案。

四 認真想想吧,我們在意的到底是什麼

有時候我會想,為什麼我們能在手機上投入這麼多情感。它不過是一件隨身的電子產品,可我們卻像對待某種身份證一樣在意。甚至當朋友遞過來讓我幫忙看手機型號時,我總覺得那不是一個純粹的「購買建議」,而是某種更隱蔽的自我詢問:「我應該成為怎樣的人?」

這種感覺在蘋果身上尤其明顯。蘋果並不是唯一做手機的公司,但它比任何品牌都懂得如何讓一件電子產品超越工具本身。一次新品發佈會,就能像節日一樣牽動無數人的情緒;一個設計上的小變動,比如靈動島,哪怕實用性有限,也能一度被當成時代的標誌。人們並不是真的在意那顆小黑點,而是在意自己是否站在「最新」與「主流」的一邊。

這種邏輯其實並不陌生。我們在咖啡館點單時,會因為一杯星巴克而獲得一種微弱的安全感;我們在購物網站上挑選衣服時,也會下意識去看品牌,而不是布料本身。手機只是這個消費社會裡最醒目的例子之一。

心理學家說人害怕被群體拋下,社會學家說品味會製造階層。手機承諾效率、承諾體面、承諾被世界接納,可你把這個設備握在手裡,它真的能填補人心裡的那份不安嗎。我們的焦慮從來不會消失,一年又一年,首飾、珠寶、奢侈品,只是換了理由。

我有時會想,如果真的把這些全都拋開,把手機當回單純的工具,會不會輕鬆很多?但話說出口就知道不可能。資料已經鎖在雲端,習慣被生態塑形,我們早已被拉進這個秩序裡。那是一種溫柔卻牢固的枷鎖。

真正的轉折,其實是某一天我突然意識到:我本來就是個特立獨行的人。從不肯乖乖排隊等主流答案,也從來沒有真的屬於某一個「圈子」。既然如此,為什麼還要計較藍氣泡或綠氣泡?為什麼要因為別人的眼光而焦慮?去他的吧。

手機終究只是隨身的物件,自己用得舒服就好。日子也是,自己過得自在就好。至於外界的目光、品牌的符號,讓它們繼續喧囂吧——我就在日常的靜默裡,抓住一點屬於自己的秩序好啦!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐